資料圖片

編者按

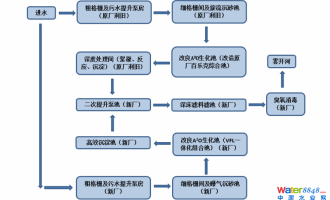

完善垃圾處理收費政策、改進垃圾處理費征收方式;對城鎮垃圾處理設施在土地利用年度計劃安排中給予重點保障;推動垃圾處理技術裝備成套化;采取政府建網、企業建廠等方式,鼓勵城鎮垃圾處理設施市場化建設和運營……如何解決困擾垃圾處理產業發展的重點、難點問題在近日國務院發布的《關于加快發展節能環保產業的意見》有了很好的回應。

垃圾處理系統復雜,涉及環節、主客體較多,管理起來非常困難。本期《聚焦垃圾圍城》邀請業內專家,圍繞居民對待垃圾焚燒廠的態度、國產和國外設備的水平差距、垃圾處理補貼的財務風險、市場化運作的主導力量等熱點話題進行探討,從認識、技術、產業多層面分析行業未來發展趨勢。

如何化解爭議和矛盾?

——“垃圾處理場(廠)選址的困難短時間不會改觀。社區補償機制是未來改觀的拐點和必然發展趨勢。”

記者:居民應對垃圾處理設施持怎樣的態度?爭議的焦點主要集中在哪些方面?應該從何入手化解爭議和矛盾?

李建軍:近一段時間以來,關于垃圾處理特別是垃圾焚燒的全民討論已達到了頂峰。表面上事件的起因是垃圾焚燒廠的二惡英問題,演化到最后是垃圾焚燒廠選址,甚至是餐廚垃圾處理廠選址的問題。但我認為,房價才是這場爭論的核心。垃圾處理設施對于房價的影響是實實在在的,沒有誰愿意看到花了一輩子積蓄買的房子,可能不僅無法跟隨大行情上漲,甚至落得賣不出去的境地。

環評報告、參觀考察、專家對話都無法消除居民對于垃圾處理設施運營、監管的質疑。來自于居民的不信任感是社會積習已久的結果,短時間無法重新建立起來。

房價、二惡英、臭味、滲濾液、噪聲、灰塵、穿梭的車輛等影響或多或少,不管是規劃在前,還是居民遷入在后,給予周邊居民適當的補償是合理和必須的做法。偶爾會聽到專家在個別場合提及補償機制,但是鮮有研究和實踐。如果有實踐,也只是聽說垃圾場(廠)到了過年過節,給周圍村莊領導一些禮品。一些企業的社區聯誼活動、公關行為也會時常出現。

我個人建議學習臺北經驗。為了感謝焚燒廠設置地區居民的參與及配合,臺北市特制訂焚燒廠回饋地方自治條例。條例規定焚燒廠每處理一噸垃圾即提供200元回饋其設置地區及附近的居民,還制訂了回饋經費管理辦法。目前各焚燒廠均附設有設備相當完善的多功能回饋設施,提供當地居民進行環境教育以及娛樂、健身、集會等場所。臺灣室內空氣品質協會副理事長朱九龍曾說,回饋經費與公共設施已成為垃圾焚燒廠睦鄰友好的平臺。

[page title= subtitle=]

目前,垃圾處理場(廠)選址的困難短時間不會改觀。社區補償機制是未來改觀的拐點和必然發展趨勢。民眾對于環境的覺醒和行動有利于提高設施運行和管理,有利于政府加強監管和增加投資。

設備、技術還有多長的路要走?

——“代工并不能代表系統集成的水平,或者持續研發的能力,只是商業的一個環節。”

——“中國目前階段距離嚴格意義上的綜合處理有很長的路要走,單一的處理技術仍將主導市場。”

記者:垃圾焚燒領域的國產設備與國外設備的水平差距大嗎?

李建軍:垃圾處理主體設備研發方面,中國一直走兩種路線,一種是先引進技術,消化吸收后再國內制造,這條道路面臨著知識產權的問題;另外一條路線是直接研發。

曾有一位企業管理者這樣跟我說:“我們的垃圾焚燒爐是給日本某知名品牌代工的,你說中國和外國的技術有差距嗎?如果把購買外國設備的價格支付給中國民營企業,中國的設備也一樣可以達到外國的水平。”

代工并不能代表系統集成的水平,或者持續研發的能力,只是商業的一個環節。我國對垃圾焚燒技術的研發,無論從國家到企業,投入都是不足的,和國外相比,還是有差距的。單就垃圾焚燒爐來說,中外焚燒爐在冷爐時的鏈條間距、液壓水平上都有差別。垃圾焚燒爐產品涉及燃燒機理、控制系統、熱膨脹、機械驅動、材料、結構、精加工等,是系統集成成果,要達到國外設備水平,絕不是靠簡單的仿造就能達到的。

記者:“綜合處理”還會盛行嗎?目前存在哪些問題?在現行生活垃圾處理技術標準條件下是否具有成本優勢?

李建軍:歐洲的填埋導則限制了有機物進入填埋場的含量,旨在逐步減少可生物降解有機垃圾的填埋量,例如德國提出的2005年進入填埋場的填埋物總有機碳控制在5%以下。因此,在這個背景下,垃圾機械生物處理在歐洲得到了有利發展。這樣的技術也在國內冠名為“綜合處理”。“綜合處理”的概念曾經在中國垃圾處理領域盛行,甚至以堆肥為主的垃圾處理項目也被稱之為“綜合處理”。

有報道稱,本世紀初有關部門查處了四川、安徽一批垃圾處理項目,絕大部分采用機械分選和生物堆肥技術,均不能正常運行。主要原因,一是某些部門決策失誤,監管不力;二是設計思路錯誤,技術不成熟,設備粗制濫造或盲目引進。利用生活垃圾堆肥在我國雖然有較長時期的歷史,但效果并不好。很多垃圾處理場采取混合垃圾通過破袋、分選、篩分等前端處理工藝,垃圾分選效率低、肥料質量差、沒有市場銷路。此類項目投資巨大,效果甚微,最終淪落為騙錢的工程。

以上海城投控股普陀項目為例,項目采用國外引進的垃圾干法消化技術,但由于國內生活垃圾成分與國外有較大差異,對混合生活垃圾的適應性、合理性、連續性及可靠性等方面都存在許多問題,建設完成后項目無法連續、穩定運行,導致項目最終宣告失敗。然而,項目的失敗并沒有得到行業內的足夠重視,因為類似的項目似乎還在繼續。

中國城市建設研究院總工程師徐海云曾經專門撰文論述“綜合處理”的成本。他認為,在滿足我國現行的生活垃圾處理技術標準條件下,生物預處理+焚燒的成本要大于原生垃圾直接焚燒的成本,而只有當篩上物不按照原生垃圾直接焚燒的環保要求,而進行簡易焚燒或當作燃料并加煤混合焚燒時,才具有成本優勢;生物預處理+填埋的成本要大于原生垃圾直接填埋的成本,而只有當篩上物不按照原生垃圾直接填埋要求如放到堆肥場或低收費的填埋場時,才具有成本優勢。在現行標準下,所謂“綜合處理”的成本要大于直接焚燒處理成本,更大于直接填埋處理成本。

因此,生活垃圾在采用綜合處理技術時,應加強垃圾分類收集,提高垃圾分類收集率。中國目前階段距離嚴格意義上的綜合處理有很長的路要走,單一的處理技術仍將主導市場。綜合處理技術在個別地區的示范可能會繼續推進,例如生活垃圾的填埋、焚燒、堆肥分別處理,生活垃圾與餐廚垃圾、污泥、危險廢物的上下游銜接,地域集中規劃的模式等。

誰會更青睞非暴利行業?

——“只要政府信用不倒閉,相對而言垃圾處理的風險是比較低的。”

——“市場化運作可以彌補地方政府在垃圾處理基礎設施建設一次性投資的不足,是當下政府的剛性需求。”

——“國有企業容易進入項目操作難度低的市場,政府有意愿壟斷經營。”

記者:垃圾處理企業依靠政府補貼的單一盈利模式是否存在風險?它是暴利行業嗎?它更受哪些資金的青睞?

李建軍:資本市場一直以來有一個觀點,認為垃圾處理企業,尤其是運營企業,依靠政府補貼的盈利模式存在很大的風險。而我認為,垃圾處理是公益事業,是靜脈產業,只要市民生活產生垃圾,政府收稅,垃圾處理事業就不會停下。不管依靠項目融資、企業融資,只要政府信用不倒閉,相對而言垃圾處理的風險是比較低的。

垃圾處理設施建設具有單體項目投資大,資金沉淀周期長(特許經營項目一般長達25年)的特征。2002年發布的《關于實行城市生活垃圾處理收費制度,促進垃圾處理產業化的通知》(以下簡稱《通知》)是一個拐點,為垃圾處理產業化奠定了基礎。

《通知》明確指出,垃圾處理單位應實行政企、政事分開,要引入競爭機制,通過公開招投標的方式,擇優選擇有資質的企業承擔城市生活垃圾處理工作。積極探索特許經營、承包經營、租賃經營等多種運營方式,降低建設和運營成本,不斷提高服務質量。

《通知》對垃圾處理補貼的原則是“合理盈利”,所以,垃圾處理行業不會形成暴利行業,如果出現了暴利,那肯定出現了問題。因此,適宜一些擁有大量資金但要求風險相對低的基金。

目前,通過 PPP(Public—Private—Partnership,公共私營合作制)模式,使用社會資本(含外國或本國國營或民營資本)參與基礎設施、公用事業、社會事業和自然資源開發項目已經成為發達和發展中國家廣泛采用的方法。

記者:垃圾處理產業更適合市場化運作還是由政府來操盤?

李建軍:垃圾處理設施一次性投資額較高,如500噸/日的衛生填埋場建設投資約為1億元左右,1000噸/日的焚燒發電廠建設投資約為3.5億~5億元。

垃圾處理產業的主要客戶是地方政府,市場化運作可以彌補地方政府在垃圾處理基礎設施建設一次性投資的不足,是當下政府的剛性需求。特許經營企業通過各種具體的PPP模式,以項目融資的手段完成一次性投資的募集。政府的特許協議設定,通過垃圾處理補貼、電價等方式,滿足企業合理的收益。

購買專業化技術和工程服務是必然的選擇,屬于價值創造的層面。有一些垃圾處理的單元服務,如滲濾液處理、專用車輛、沼氣利用、飛灰處理等含有較強的技術水平和難度,政府必須通過購買服務的名義推進垃圾處理工作的開展。這些單元服務隨著垃圾處理各項監管的嚴格,釋放的市場空間會更大。

提高效率和運營水平是大勢所趨,屬于價值提升的隱形環節。無論是清掃作業、中轉運輸、終端處理等工作都是大系統下的若干小系統,每個小系統都有相應的專業技能、經驗、科學管理等要素,專業化服務的企業在滿足要求的同時,提高效率,節省資源和資金方面有相當的能力,也是市場競爭的體現。

記者:BOT模式算不算政府招商引資?

李建軍:采用BOT方式引入資金和政府招商引資是不同的。招商項目能產生顯著的經濟效益,給地方政府帶來稅收。而垃圾處理項目產生的主要是社會效益和環境效益,不直接產生經濟效益,也不會給地方稅收帶來顯著稅收收益,不僅如此還需要政府不斷給予每噸垃圾處理補貼費。有些政府“聰明”而模糊地選擇“招商引資BOT”模式,個別地方政府的垃圾焚燒項目甚至未公開向社會招標,都是政府通過考察招商引資的項目,投資模式為BOT,此類項目對于企業和政府雙方來說風險非常大。

記者:垃圾處理會不會是國有背景企業繼強勢瓜分水務領域之后的下一個目標?

李建軍:無論是始于2008年的“四萬億”投資拉動、還是最近幾年新組建的國有企業,都或多或少對民營企業造成了沖擊。以水務領域為例,大城市市場化項目釋放明顯減少,國有背景強勢進入。全國工商聯環境服務業商會統計,垃圾焚燒占有率的市場排名前十位中,國有背景占據六席,純粹的民營企業擁有四席。

城市生活垃圾市場將繼續開放,但是存在國有企業加速推進,或者地方政府組建的國有企業加快進入的趨勢。我個人了解,國有企業容易進入項目操作難度低的市場,政府有意愿壟斷經營。從某個計劃單列市內部已經明確,當地水務市場不再開放,固廢市場保留部分股權給國有成分,未來將成立類似水務集團、環衛集團等接管相應的業務。

(受訪人為行業網站藍白藍網總編輯)