本網2月27日訊 隨著我國經濟的發展和城鎮化的不斷推進,城市污水廠的建設規模不斷擴大,污水處理程度逐步提高,污泥填埋后會造成一定的環境問題。為了滿足固體廢物處理的“無害化”、“減量化”、“資源化”的三化原則,構建環境友好型社會,污泥資源化是污泥處置的最終出路。

黑乎乎、臭烘烘的污泥是如何變成寶?將污泥變廢為寶最主要的工藝就是“污泥低溫干化技術”

目前污泥處理工藝類型主要有:

(1)污泥濃縮

污泥濃縮常采用重力濃縮和機械濃縮兩種方法。機械濃縮包括離心濃縮、重力濃縮等方式。

(2)污泥脫水

污泥脫水包括自然干化脫水、熱干化脫水和機械脫水,本指南中特指機械脫水。常用的污泥機械脫水方式有壓濾式和離心式,其中壓濾式主要指板框式和帶式。

污泥處置技術

(1)污泥穩定處理

污泥穩定的目的是污泥通過處理成為穩定(即不易腐敗)的產物,以便進一步對其進行處置及利用。污泥穩定過程還可以殺滅部分病原體,減少污泥中的臭味。國內常用的穩定工藝是厭氧消化和堆肥,美國目前常用的穩定工藝共四種:厭氧消化、好氧消化、堆肥和加堿穩定。在污泥處理工藝中,厭氧消化也是較普遍采用的穩定化技術。在日本從1980年就開始把消化所產生的沼氣用于發電系統,這種利用途徑無論是在運行管理還是在經濟效益方面都有廣闊的前景。

我國對污泥堆肥進行了深入地研究,確定了堆肥方式、添加劑種類以及堆肥的工藝參數,為污泥規模堆肥工程的實施奠定了基礎。常用的污泥堆肥方法有靜態堆肥、動態堆肥和料倉堆肥三種。

干化技術一般可分為自然干化和人工干化兩類,自然干化技術最常見的是干化床,人工干化最常見的是加熱干化技術,近年來得到了迅速發展。加熱干化的進料含固率為20%~25%,出料含固率可以達到40%~92%,因此可以大大減少污泥體積和污泥重量。

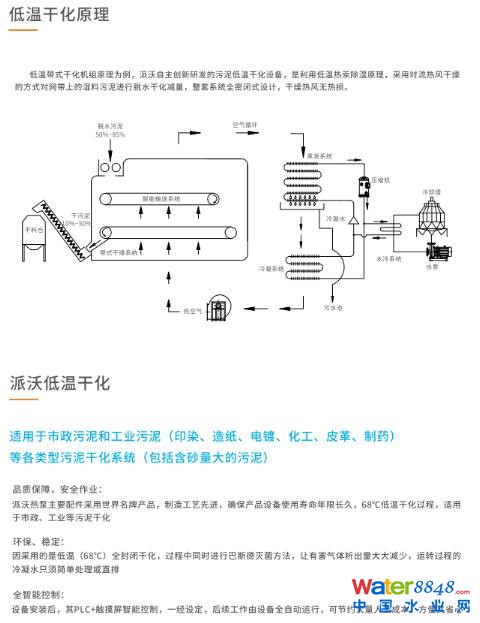

派沃創新研發的污泥低溫干化設備,可直接將污水或含水率83%污泥干化至含水率10%-30%干泥,減量高達90%,有效殺菌高達90%,低能耗、無污染,可廣泛運用于市政污泥和工業污泥(印染、造紙、電鍍、化工、皮革、制藥等)干化減量,10%-30%含水率的干泥后期可進行氣化、摻燒、堆肥或建材原料等無害資源化處置。

廣東派沃作為行業領先的污水、污泥處理設備及技術服務提供商,注重研發與自主技術創新,可實現無熱損密閉式工作,無臭氣排放,安全低溫、無揚塵,干泥含水率低于20%以下,解決了傳統技術路線干化過程中(能耗高、效率低、含水率高、臭氣排放、高溫揚塵、安全性等)遺留的技術缺陷。比傳統低溫干化設備節能50%以上,使用壽命長達15年,為更多的客戶提供污泥解決方案,遍布全球60多個國家與地區,在國內外有1000多個成功案例。

黑乎乎、臭烘烘的污泥是如何變成寶?將污泥變廢為寶最主要的工藝就是“污泥低溫干化技術”

目前污泥處理工藝類型主要有:

(1)污泥濃縮

污泥濃縮常采用重力濃縮和機械濃縮兩種方法。機械濃縮包括離心濃縮、重力濃縮等方式。

(2)污泥脫水

污泥脫水包括自然干化脫水、熱干化脫水和機械脫水,本指南中特指機械脫水。常用的污泥機械脫水方式有壓濾式和離心式,其中壓濾式主要指板框式和帶式。

污泥處置技術

(1)污泥穩定處理

污泥穩定的目的是污泥通過處理成為穩定(即不易腐敗)的產物,以便進一步對其進行處置及利用。污泥穩定過程還可以殺滅部分病原體,減少污泥中的臭味。國內常用的穩定工藝是厭氧消化和堆肥,美國目前常用的穩定工藝共四種:厭氧消化、好氧消化、堆肥和加堿穩定。在污泥處理工藝中,厭氧消化也是較普遍采用的穩定化技術。在日本從1980年就開始把消化所產生的沼氣用于發電系統,這種利用途徑無論是在運行管理還是在經濟效益方面都有廣闊的前景。

我國對污泥堆肥進行了深入地研究,確定了堆肥方式、添加劑種類以及堆肥的工藝參數,為污泥規模堆肥工程的實施奠定了基礎。常用的污泥堆肥方法有靜態堆肥、動態堆肥和料倉堆肥三種。

干化技術一般可分為自然干化和人工干化兩類,自然干化技術最常見的是干化床,人工干化最常見的是加熱干化技術,近年來得到了迅速發展。加熱干化的進料含固率為20%~25%,出料含固率可以達到40%~92%,因此可以大大減少污泥體積和污泥重量。

派沃創新研發的污泥低溫干化設備,可直接將污水或含水率83%污泥干化至含水率10%-30%干泥,減量高達90%,有效殺菌高達90%,低能耗、無污染,可廣泛運用于市政污泥和工業污泥(印染、造紙、電鍍、化工、皮革、制藥等)干化減量,10%-30%含水率的干泥后期可進行氣化、摻燒、堆肥或建材原料等無害資源化處置。

廣東派沃作為行業領先的污水、污泥處理設備及技術服務提供商,注重研發與自主技術創新,可實現無熱損密閉式工作,無臭氣排放,安全低溫、無揚塵,干泥含水率低于20%以下,解決了傳統技術路線干化過程中(能耗高、效率低、含水率高、臭氣排放、高溫揚塵、安全性等)遺留的技術缺陷。比傳統低溫干化設備節能50%以上,使用壽命長達15年,為更多的客戶提供污泥解決方案,遍布全球60多個國家與地區,在國內外有1000多個成功案例。