綠色設計在市政道路中的實踐

來源:湖南設計

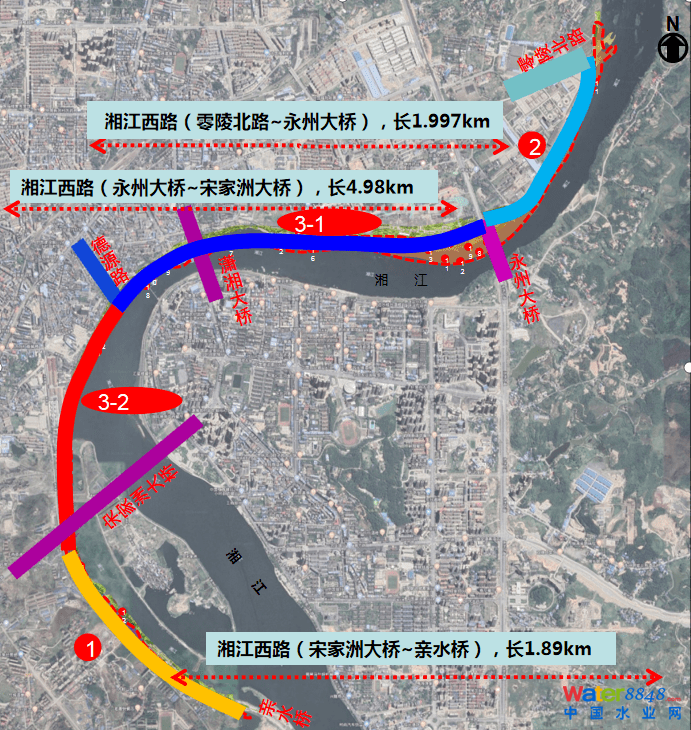

湘江西路(零陵北路~親水橋段)位于永州冷水灘中心城區(qū),規(guī)劃總長約8.867km,紅線寬36m,設計車速40km/h,為城市次干路,雙向6車道規(guī)模。

項目定位為區(qū)域防洪搬遷、棚戶區(qū)改造和老舊城區(qū)改造等統(tǒng)籌建設工程,由湖南省建筑設計院有限公司(以下簡稱HD)市政工程研究設計院路橋所設計。

建設湘江西路的必要性和意義

本項目屬于永州市道路網(wǎng)“兩縱”之一,湘江西路及其沿江自然景觀帶的建設,對于城市品質(zhì)提升具有重要意義。

1. 緩解河西零陵路交通壓力

目前,河西主干道為零陵路,橫穿河西老城區(qū)段,平交道口多,周邊人員密集,車流量大,交通壓力極大,是整個冷水灘區(qū)交通最為擁堵的路段。

河西沿江為交通南北大動脈,湘江西路建成后將為零陵路進行交通分流,極大地緩解河西交通擁堵的情況,完善“一江兩岸”,與湘江東岸形成呼應,提升城市形象。

2. 解決城市防洪內(nèi)澇

湘江西岸片區(qū)部分低洼帶雨季湘江會倒灌(湘江西岸片區(qū)伍家院段地勢低洼,每年汛期湘江水倒灌,2017年很多房屋淹到二層,形成嚴重的城市內(nèi)澇)。湘江西路采用路堤結合設計理念,建成后將解決這一民生問題。

3. 完善城市污水排放體系及合理布置綜合管線

河西老城區(qū)原有一根截污干管,年久失修,部分段落雨污合流,導致汛期污水溢流至湘江,對環(huán)境造成污染,且原有污水管沿著老舊小區(qū)敷設,走向彎曲不規(guī)則。

在湘江西路建設時新增一根直徑2米的截污干管(新增為主,原有為輔),雨污分流,建成后將污水統(tǒng)一收納至下河線污水廠,解決環(huán)保問題。綜合管線同步實施到位(雨污水、強弱電、燃氣等),釋放土地。

4. 交通微循環(huán)

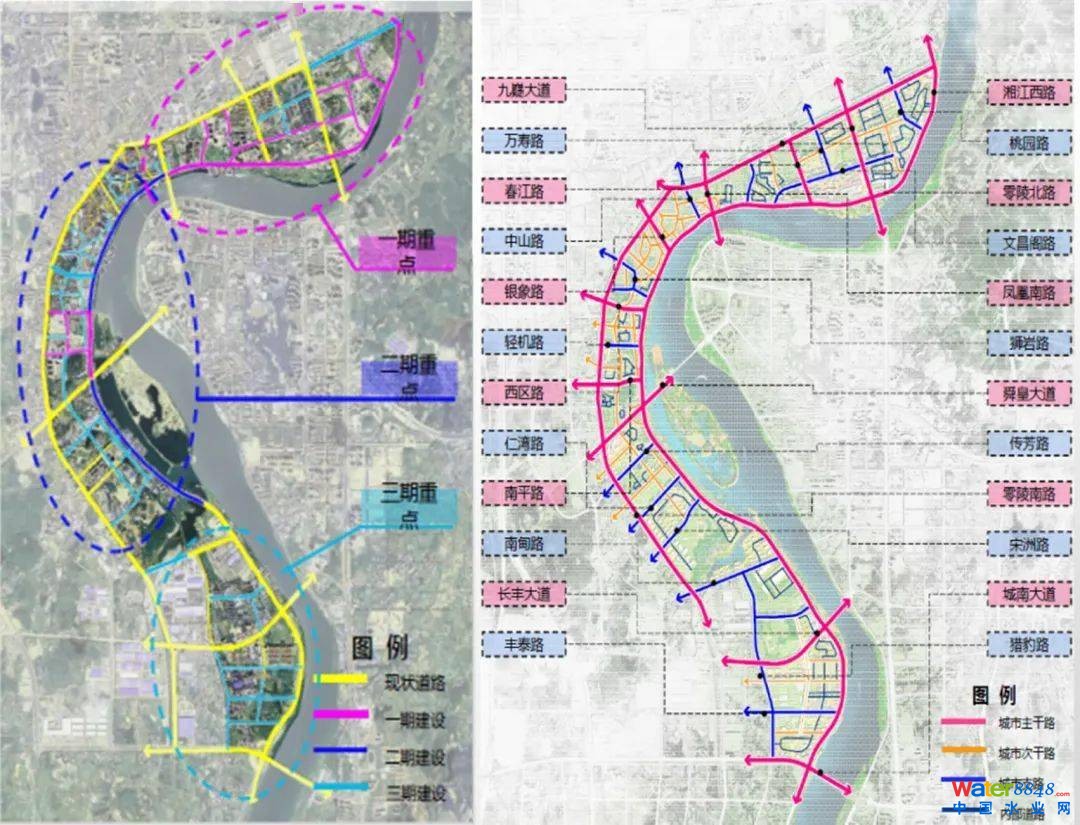

與配套路網(wǎng)工程(“兩縱九橫”),形成交通微循環(huán),拉通周邊支路,形成完善的道路內(nèi)網(wǎng),改善出行。

5. 改善生態(tài)修復問題

湘江西岸沿線大量廠房、老舊房屋需拆遷,拆遷后的地段通過修建風光帶進行綠化覆蓋,完成系統(tǒng)的生態(tài)修復。道路與沿線泊岸自然景觀帶設計整體考慮,形成一個自然風光帶,滿足人民對于出行、休閑娛樂的需求。

6. 統(tǒng)籌規(guī)劃

根據(jù)片區(qū)開發(fā)、城市更新理念,將沿江地塊統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一策劃,加速路網(wǎng)、地塊的建設,加速城市建設。

總體設計

湘江西路按照總規(guī)和控規(guī)要求,其中零陵北路至永州大橋段按規(guī)劃為城市主干道,永州大橋至親水橋段為城市次干道。

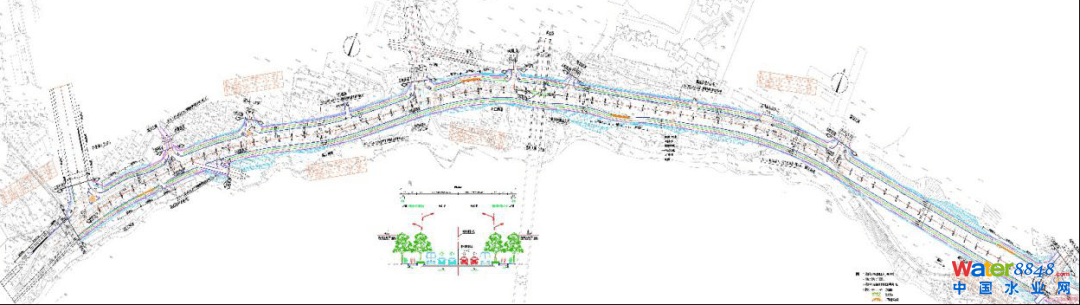

但全線路段的技術標準、斷面形式一樣,道路紅線36m,為雙向6車道(每個車道3.5m,路面總寬度21米),兩側人行道、自行車道、綠化帶各2.5m共計7.5m。

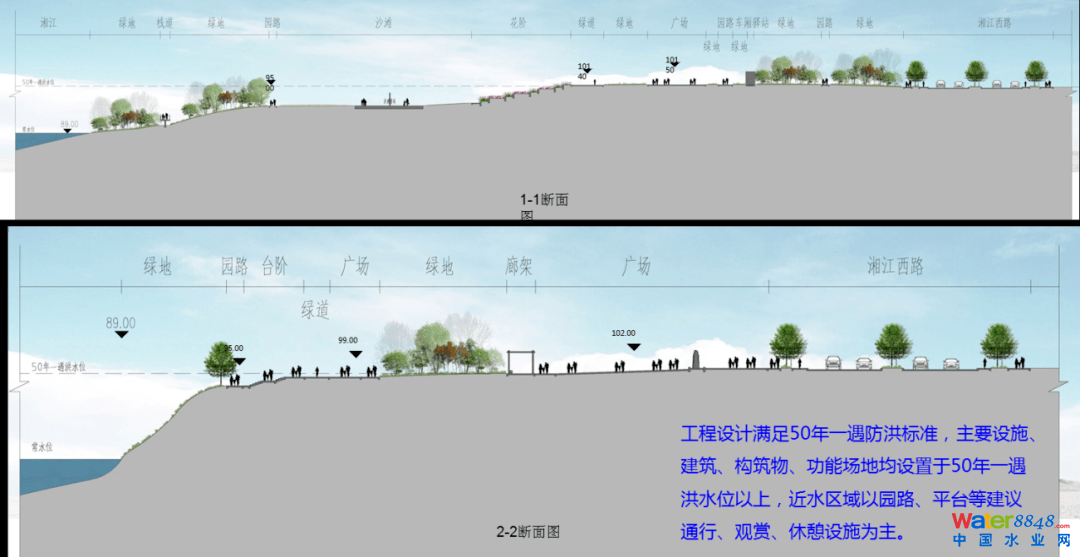

道路設計的平面線形、相交道路標高均按19年相應規(guī)劃進行設計,并能滿足防洪標高(50年一遇)要求(關于《永州市城市防洪規(guī)劃修編之湘江干流設計洪水位分析報告》的審查意見 永水辦2019 18號)。

景觀設計部分,靠河岸的人行道結合風光帶進行了“路堤一體” 設計,同時,保留沿河岸線自然景觀及原有的歷史文化設施。

綠色設計應用

湘江西路按照“生態(tài)、綠色、低碳、循環(huán)”的設計理念,對湘江西路道路工程、雨污水系統(tǒng)、景觀綠化等進行一體化設計,一次建設到位,避免道路長期反復開挖,充分利用全壽命周期成本最低原則設計(節(jié)地、節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水,保護環(huán)境,減少污染,與自然和諧共生)。

設計充分利用城市地下空間, 節(jié)約城市用地,合理布局和優(yōu)化地下管線空間,長久保護道路路面的完整性和各類管線的耐久性。

設計充分考慮了平面與縱斷面的協(xié)調(diào)設計,線形在視覺上能自然地誘導駕駛員的視線,并保持視覺的連續(xù)性。

平縱線形的技術指標應大小均衡,使線形在視覺上、心理上保持協(xié)調(diào)。 合成縱坡應組合得當,以利于路面排水和安全行車,避免了相關設計需避免的平縱組合。

01 //

路堤結合,滿足防洪標準,與沿江景觀帶及周邊環(huán)境有機融合

1)道路沿線結合兩側用地,盡量保持現(xiàn)狀地貌。

2)結合道路線型走向,滿足防洪及污水排放標準,做好生態(tài)修復環(huán)保,與周邊環(huán)境自然和諧融合。

3)道路人非通行結合沿江風光帶自然銜接,滿足人們綠色環(huán)保出行的需求。

4)改善生態(tài)修復問題,湘江西岸沿線大量廠房、老舊房屋需拆遷,拆遷后的地段通過修建風光帶進行綠化覆蓋,完成系統(tǒng)的生態(tài)修復。

道路與沿線泊岸自然景觀帶設計整體考慮,形成一個自然風光帶,滿足人民對于出行、休閑娛樂的需求。

02 //

垂直綠化,生態(tài)護坡,綠色相融

1)道路線位貼近南側山體,采用折背式擋土墻可以收縮坡腳,最大程度上保留南側山體。

2)擋土墻上采用垂直綠化的景觀修飾,使道路的附屬設施和山體景觀融為一體。

3)北側山體為全風化巖及強風化巖的挖方邊坡,邊坡表面有巖層風化后的碎石,邊坡頂面為覆土,為防止邊坡進一步風化保持邊坡穩(wěn)定性及邊坡復綠,湘江西路邊坡采用GPS-2型主動SNS邊坡防護網(wǎng)+噴播植草方式進行治理。

03 //

城市海綿,循環(huán)用水

1)城市道路低影響開發(fā)雨水設施應遵循以消減地表徑流及其徑流污染為主、雨水收集利用為輔的原則。

2)結合道路橫斷面和排水方向,利用非機動車道、人行道、分隔帶和綠化帶設置入滲、滯留、調(diào)蓄、凈化等設施。

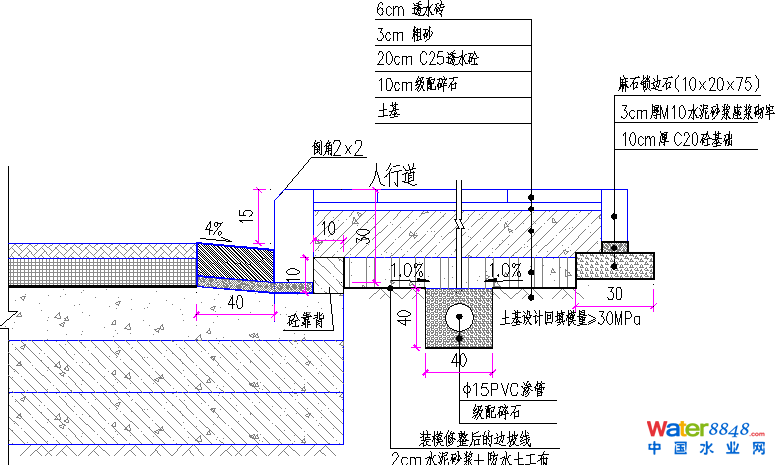

3) 本道路無綠化帶,海綿城市主要是采用透水人行道。將人行道建設成透水結構,人行道與車行道之間采用防滲膜進行隔離。人行道路面結構為:透水磚6cm、中粗砂3cm、透水水泥砼C25 20cm、開級配碎石10cm。

04 //

合理調(diào)配土石方,周邊資源就地用

道路全線土石方基本填挖平衡,且有一定數(shù)量石方,考慮路線范圍內(nèi)就近移挖做填,盡量土石平衡,并與周邊開發(fā)地區(qū)溝通,減少運距,合理利用周邊土石方資源。

挖方區(qū)的土石方用做填方區(qū)域的路基填料

大大節(jié)省了項目投資成本

路基填方施工

項目棄土與周邊建設地塊協(xié)商處理,避免了大部分的棄土外運,用地單位整平時減少填方外借土

05 //

完善城市污水排放體系及合理布置綜合管線

減少污染,保護環(huán)境

理順雜亂的雨污水管線,釋放周邊土地

完善城市污水排放體系及合理布置綜合管線,在湘江西路建設時新增一根直徑2m的截污干管,雨污分流,建成后將污水統(tǒng)一收納至下河線污水廠,解決環(huán)保問題。綜合管線同步實施到位(雨污水、強弱電、燃氣等),釋放土地。

本次地下管網(wǎng)在規(guī)劃設計中已全部考慮到位,并全部下地,確保一次性規(guī)劃設計和建設到位。

其中原有納污干管(彎彎曲曲)因雨污未分流,經(jīng)常出現(xiàn)溢流情況,已無法滿足現(xiàn)狀污水排放需要,故對沿道路新增一條截污干管( D2000 ),解決了雨污分流及溢流相關問題。

06 //

采用合理的路燈控制,減少能源消耗,注重環(huán)保

路燈采用半夜和全夜兩級控制,全夜式、半夜式燈具相間交錯設置,主要交叉路口半夜和全夜光源各半。

合理選定了燈具仰角,避免了眩光和光污染,保證了人行舒適度;燈具間距較大,與行道樹成模數(shù)排列,既美觀又不影響樹木生長。

路燈交安及公交站管線采用共路由共井的集約化設計,節(jié)約了資源。

07 //

減少過度景觀,取消名貴樹種,基本采用鄉(xiāng)土樹種,人性化設置附屬設施

道路綠化樹種遵循了“適地、適樹、適量”的原則,應用樹種基本都采用的鄉(xiāng)土樹種; 行道樹定植株距為7m,路燈間距為35m,與路燈間距成一定的比例關系。

綠化帶內(nèi)覆土宜低于人行道鋪面,以防止土壤和泥水流入人行道;設置附屬設施,人性化考慮;果皮箱按50m布置;消防栓位置按120m布置