她們是一群“玩泥巴的姑娘”——記全國巾幗文明崗三峽上海院污泥研究室

安徽六安蘇大堰濕地公園的污泥試驗田上,花苗吐故納新,長勢喜人。負責這片試驗田的科研單位——三峽集團上海勘測設計研究院(以下簡稱“三峽上海院”)的污泥研究室不久前也收到了喜訊,獲評“全國巾幗文明崗”。

▲全國巾幗文明崗——三峽集團上海院污泥研究室

2018年,在深入推動長江經濟帶發展座談會上,習近平總書記提出“共抓大保護、不搞大開發”,為長江經濟帶發展立下規矩、劃定紅線,同時也賦予了三峽集團新的使命,在共抓長江大保護中發揮骨干主力作用。

要實現長江綜合治理,就必須做到廠網河湖岸一體化提質增效,污泥處置無疑是拼圖中的重要一塊。2018年,習近平總書記要求三峽集團在長江大保護中“發揮好應有作用”。三峽上海院聞令而動,同年成立污泥研究室,把目光投向解決城市污水處理的“最后一公里”——污泥處置。

▲六安蘇大堰濕地公園(淠河右岸生態農業示范區)攝影:胡九思

“解決污泥難題,還城市山潔水清”

女性占比高、博士占比高、黨員占比高,是污泥研究室的特點,“解決污泥難題,還城市山潔水清”是她們團隊堅持的理念。

有人開玩笑稱她們為“玩泥巴的姑娘”。對于這個稱呼,三峽上海院副總工郭亞麗卻感到非常親切。

“我們玩的可不是普通的泥巴。”已經在流域水環境綜合治理規劃設計關鍵技術領域攻關十余年的郭亞麗說,“我們玩的泥巴包括水環境綜合治理過程中產生的市政污泥、管網污泥、河湖底泥,其中,市政污泥是數量相對龐大的一類,主要來自污水廠。”

隨著城市生態建設的推進,城市污水處理能力明顯提升,但污水處理后產生的污泥也大幅增加。郭亞麗介紹說,1億人口的污水在經過處理后,每天將產生25000噸含水率80%的污泥,這部分污泥如果不加以處置,按照最高2米來堆放,每年可堆滿600個標準足球場。此外,污泥中包含重金屬、新型污染物、病蟲卵等有毒有害物質,處置不當還會造成二次污染,成為威脅生態環境的隱患。

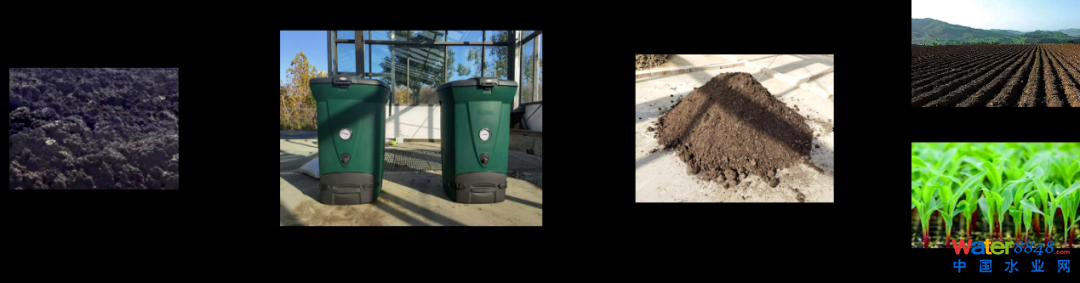

近年來,我國許多地方都在嘗試采用生物穩定化工藝處理污泥,取得了一些成效,經過處理后的污泥產物進行資源化利用時一般有三種途徑:產生肥效改良土壤、作為低熱值的燃料、作為建材的原料。研究室首先將污泥產品再利用聚焦到了第一種途徑上,而解決問題的靈感來自于一線。六安作為國家級園林城市,具有政策導向和豐富運用場景的先天優勢,為了更深入地了解污泥產物的應用情況,研究團隊把實驗室搬到了六安應用一線,長期駐扎在現場。

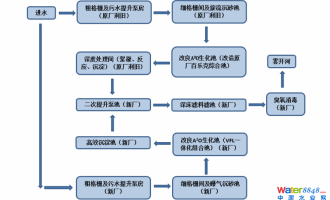

▲污泥制園林用營養土工藝流程

溫室大棚內,數百公斤正在進行堆肥試驗的污泥,散發著濃烈刺鼻的氣味。“有時工作一天下來,衣服上的味道三天都洗不盡。”污泥研究室研究員梅曉潔笑道,“這么多年與污泥為伴,我們早都習慣了。”

▲污泥消化產物在無動力堆肥桶中進行好氧發酵試驗

污泥“魔法”變廢為寶

為了打通污泥治理所有環節,研究室牽頭人方寧與同事一起花了兩年多的時間沿長江開展調研,從江西九江到安徽蕪湖、六安,再到江蘇鎮江,踏遍幾十座城市和區域,收集了長江沿線重要城市的大量一手數據。她打交道的除了施工單位,還有政府機關、園藝企業、園林專家,調研的足跡遍布長江沿線花卉市場、陶土市場、建材市場。漸漸地,她也成為了植物、肥料、建材等多個領域的行家里手。“科研產品好不好,有沒有出路,要經過市場的檢驗。”方寧告訴記者,“如果對污泥中的污染物進行有效阻控,并進行規范化批量生產,它們所產生的價值相當于市面上售價每噸近千元的商品有機肥。”

▲剛剛栽入污泥土的植物

通過不斷探索,研究團隊發現用污泥土種出來的樹木和鮮花成活率高,尤其茁壯艷麗,她們率先在市政污泥資源化領域打通了一條“污泥-處理產物-營養土-園林產品”的產業之路,并在六安蘇大堰濕地公園的花海項目得以檢驗,為解決污泥沼渣出路的難題提供了可行方案,將科研成果第一時間轉化為生產力。

▲利用污泥土培育出的花海

腳踩污泥,心上花開,這群“玩泥巴的姑娘”,把科研論文寫在了祖國的山川大地之上,也寫在了建設生態文明、建設美麗中國的進程中。

本文作者:李櫻 李逸聰 程林