4年2000億,三峽模式的啟示

作者 / 青山研究院

來源 / 青山產業評論

過去5年,各路國央企進場是對環保產業影響至深的一場變革。

這期間以各種形式進來了很多企業,但在產業發展上具有深刻啟示、在商業模式上具備策略打法、在影響力上打破常規的不多,其中三峽是一例。

進場四年來,三峽系在業務的規模和深度上實現了從量變到質變的升級,快速形成了躋身環保頭部行列的體量和能力。

三峽系的步步進取,有資本優勢的一面,也有產業布局的一面。但最值得關注的是,三峽系完成了一個重要轉變,即從政治站位走向兼顧產業發展邏輯。

三峽系的環保業務不只是千億級的政策性投資,同時是一個“特色”商業模式的實踐。具體而言,“三峽模式”是基于“一項政策、一個區域、一家央企”啟動的具有典型意義的環保行動。

分析三峽案例,除了企業經營層面的價值提煉,還有其背后所蘊藏的產業變革趨勢,本文將就此展開。如果您想了解國央企進場以及現階段環保產業的底層邏輯,青山研究院對“三峽模式”的跟蹤觀察和深度分析將為您帶來幫助。

(注:本文中“三峽”是指央企“中國長江三峽集團有限公司”,“三峽系”是指三峽體系下涉及環保業務的企業群體,“長江環保集團”指“長江生態環保集團有限公司”,是三峽旗下環保板塊主體。)

長江大保護的題面

三峽系的解題方案

相對其他新進場的國央企而言,三峽系的確發展迅速,堪稱近幾年發展最迅速的環保頭部企業。

截至2022年底,三峽集團生態環保業務布局覆蓋沿江11省市,累計投運污水處理能力426萬立方米/日,建設及運營管網長度1.8萬公里。

據青山研究院不完全統計,自進場以來三峽系投資環保項目規模累計超過 2000億,主要聚焦在市政水務領域,項目模式以PPP為主。

但如果僅此而已,三峽也只是用資源堆出來的巨無霸,并無太多值得說道的地方。

實際上,三峽借助政策與資源的優勢,把生態環保打造成了三峽的第二戰略性業務板塊,與之前的傳統業務清潔能源共同形成了三峽的戰略兩翼。這主要體現在三峽的戰略布局上,即“三峽模式”。

為了更加深刻地了解“三峽模式”的演變歷程,我們先回顧一下最早“三峽模式”的出現背景,即長江大保護的題面。

關于長江大保護,從國家到地方、從政策到產業有一整套的闡述和規劃,在業內影響力甚大,對于很多環保企業自然也意味著商機。

但對于三峽而言,長江大保護這道題面并不這么簡單,最高指示是“黨和國家賦予中國長江三峽集團有限公司(三峽集團)在共抓長江大保護中發揮骨干主力作用的崇高使命”,具體而言在于:

1、三峽進場不是業內慣常的國央企布局環保,而是在長江大保護中發揮骨干主力作用。

2、三峽系在長江流域做環保首先要在項目層面對業主負責,同時在長江大保護層面對國家負責。

3、三峽是開發利用長江的中樞機構,在生態文明建設的趨勢下,理應發揮擔當作用,當下是治污攻堅戰,未來可能還有諸如雙碳攻堅戰等等,長江大保護意味著三峽在經略長江過程中注重生態、環保乃至低碳的開端。

面對這個題面,三峽在長江大保護中不可能是從旁協助的角色,而是要躬身入局;也不可能是一時的任務,而是要長久地發揮作用。

所以,題面決定了三峽必須是深度參與、重度布局,由此就出現了“三峽模式”。

“三峽模式”不是后來的概括,而是切切實實一開局制定的戰略規劃。為更好地了解“三峽模式”的發展過程,我們把“三峽模式”的通用說法予以載明:

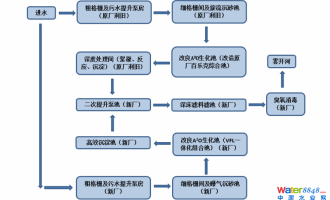

以聚焦“廠網一體”的治理模式、聚焦價格機制的商業模式、聚焦政企互利共贏的合作模式、聚焦產業聯盟的共建模式等為代表的長江經濟帶城鎮污水治理“三峽模式〞。

起初這段描述具體意味著什么可能并不清楚,在此之后,三峽系在長江流域的環保市場展開了迅速推進。

“三峽模式”破局三部曲

聯盟、整合、閉環

面對長江大保護這樣一個“天大”的任務,方案如何制定、目標如何落地并不簡單。

長江大保護是我國特殊國情下的環保行動,“三峽模式”是我國特殊國情下的環保方案。

在做環保這件事情上,三峽系面對的問題不是缺錢或者缺項目,而是把錢花對、投出效果。

一、構建聯盟:長江大保護的開局和三峽系的進化

三峽模式中,進場的第一個關鍵舉動就是和業內的一些資深玩家建立同盟關系,甚至和一些頭部企業在股權上進行了深度綁定。

據青山研究院統計,長江環保集團合資新組建和入股的環保公司有33家,以水務領域為主,其中包括興蓉環境、中持股份、上海環境、重慶水務、節能國禎、武漢控股等上市公司,也包括江蘇省環保集團、四川省環保產業集團、長沙市排水等地方國企,背后主導合作的實際包含地方政府。

就做環保的經驗而言,三峽是新手,與行業深耕環保十年、二十年的老手比之不及;攜手眾多環保專業企業,一來可以避免市場競爭的直接對立,二來可以緊密合作、吸取經驗。

和眾多環保公司成為盟友、甚至深度合作伙伴,是角色定位使然,同時也帶來了業務開展層面的益處。

長江經濟帶是相對不差錢的地界,同時不缺深耕環保的企業,三峽是長江上的龍頭,但在市場層面無可避免地要面對各地方眾多的地頭蛇,因此不可不講究策略。

通過構建聯盟,“三峽模式”實現了兩個戰略效果,一是長江大保護迅速打開局面,同時帶動沿江環保市場增長,二是三峽系也在不斷向專業型選手進化。

二、產業鏈布局:深度貫穿上下游的整合能力

三峽的核心能力是大工程建設、能源運營管理。三峽系雖是環保行業的新手,但在工程上絕對是老手,完全清楚做工程是怎么回事,也清楚自己需要什么。

在長江大保護這個場景下,三峽需要掌握關鍵節點,由此出現了三峽的第二個關鍵動作,在產業鏈上展開布局。目前來看,除了上述環保綜合服務商,三峽在管網、設計院、膜產業等幾個細分領域做了重點布局。

1、管網的布局:打通管網領域的供應與運維

在管網方面的布局,是“三峽模式”的重要一環,即“聚焦廠網一體的治理模式”。

面對長江流域的水污染問題,三峽給出的“廠網一體”治理模式切中了要害。2021年,《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》發布,直指“污水管網建設改造滯后”短板,拉開管網攻堅戰序幕。而三峽系在管網方面的布局已然層層深入:

2021年3月,長江環保集團及其一致行動人三峽資本進一步增持納川股份,合計持股20.29%。此次交易完成后,納川股份成為無控股股東、無實控人狀態。

納川股份長久以來是三峽集團重要的戰略合作伙伴,是三峽集團內重要的排水管網研發、產品設計和制造、項目建設、管網運營及修復綜合管網服務商。雙方協議約定,納川股份有資格參與長江大保護項目的管網部分技術研發、標準制定,納川股份將會從業務執行者變身為標準制定者。

2021年11月,重慶三峽排水管網有限公司組建;2022年1月,重慶水務集團排水管網有限公司組建。有意思的是,兩家公司的股東都是長江生態環保集團和重慶水務,持股情況為重慶三峽排水管網有限公司(長江生態60%、重慶水務40%)、重慶水務集團排水管網有限公司(重慶水務60%、長江生態40%),注冊資本都是10億,核心高管基本上是同一撥人。

2023年3月,國務院國資委舉辦中央企業專業化整合項目集中簽約儀式,其中,長江環保集團與吳江水務集團共同發起設立蘇州吳江三峽水管家有限責任公司,雙方分別持股50%,長江環保集團控股,注冊資本30億元。吳江水管家公司成立后,擬收購吳江水務集團持有存量水務資產,對8座生活污水處理廠及配套管網、4家專業化運營公司進行資產整合,搭建吳江區域唯一水務平臺,實現全域一體化“水管家”運營模式。

2、設計院的布局:強化市政工程咨詢設計能力

2023年4月14日,長江環保集團與中國市政工程華北設計研究總院有限公司(“華北院”)、中國建設科技集團股份有限公司等簽署《增資擴股及股權轉讓協議》,長江環保集團通過增資及股權受讓持有華北院共計30%股份。交易后,建科股份、長江環保集團將分別持有華北院65%、30%的股權,共同控制華北院。

而這并非長江大保護以來三峽系首次入股設計院,早在2021年11月4日,長江環保集團入股深圳市城市規劃設計研究院有限公司,持股比例為10%。

在更早之前,三峽系就持有大型設計院。2014年,上海院(上海勘測設計研究院有限公司)經改制重組加入三峽集團,成為全球最大水電開發運營企業和我國最大清潔能源集團——三峽集團的控股子公司。

經過此番布局之后,三峽系將持有三家設計院,極大地強化了市政工程咨詢設計的能力,這將為三峽系進軍市政領域產生強力支撐。

3、膜產業的布局:握緊水處理領域“芯片”

進場環保以來,三峽系主要聚焦于水處理領域,而膜技術是這一領域的主流技術之一,膜產品也被視為水處理行業的芯片,三峽在膜領域同樣做了布局。

2020年,長江環保集團正式入股上海世浦泰環保科技集團有限公司,持股16.055%,位列第二大股東。2021年,上海世浦泰環保科技集團有限公司更名為上海世浦泰新型膜材料股份有限公司,戰略聚焦“新型膜材料”領域。

世浦泰其實一直是國際高端水處理膜及節能曝氣等細分賽道的隱形冠軍,不同于國內很多膜公司的是,世浦泰的膜生產和研發技術源自德國并布局在全球,整合了來自國內、北美、歐洲的高水平研發力量,匯集了百余名國際膜行業的頂尖研發工程師, 通過10多年持續研發投入、耗資近10億元人民幣實現了膜技術的重大創新突破,并通過具有顛覆性的超濾MBR工藝新膜法解決方案,在水處理領域首次實現了市政污水廠MBR工藝的噸水綜合成本低于傳統AAO工藝。

長江環保集團入股世浦泰后,雙方圍繞長江大保護展開了深度合作,實現了“資本+技術”的資源整合。

小結:以上是三峽系對水務領域產業鏈展開的布局,這些動作基本上是在過去四年間完成,而這只是三峽系布局環保的一部分。

三、戰略升級:環保版圖延伸、“三峽模式”閉環

長江大保護的開局和三峽系的進場是從水處理領域開始的,早期的戰略布局和業務開展都在水處理領域展開。

但隨著時間的推移和“三峽模式”的成熟,三峽系的環保業務版圖布局在進一步擴大。

2020年7月,長江環保集團參與混改地方國企江蘇泓潤生物質能科技有限公司,持股49%。江蘇泓潤是從事餐廚廢棄物處理的地方國有企業,所在地鎮江是國家第四批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市,建設了全國首家餐廚廢棄物+生活污泥協同處置技術路線實施的項目,江蘇泓潤參與了鎮江市餐廚廢棄物及生活污泥協同處理項目二期工程的建設。

2020年12月,三峽系成員三峽資本以現金認購非公開發行股票的方式入股綠色動力,認購完成后,三峽資本持有綠色動力總股份的 5.51%,綠色動力是中國垃圾焚燒發電行業內首家A+H股上市企業。

2021年,三峽資本成為瀚藍環境新進股東,持股比例2.21%,位列十大股東。瀚藍環境是以固廢綜合處理為主業的上市公司,擁有固廢處理縱橫一體化產業鏈,對標“無廢城市”建設,具備固廢處理全產業鏈的綜合服務能力。

2021年,三峽資本成為福龍馬集團股份有限公司新進股東,持股比例3.27%,成為福龍馬第三大股東。福龍馬是集城鄉環境衛生系統規劃設計、環衛裝備研發制造銷售、環衛運營、投資為一體的環境衛生整體解決方案提供商。

除此之外,三峽系還布局了新能源、智慧化以及等領域,具體案例不一一列舉。

剖開三峽系的整個布局,能夠看到一個“實體業務、上市平臺、金融機構”三方良性循環的產融結合鏈條。此外,在“三峽系”參股的上市公司中,也包含北京銀行、長江證券等金融機構。

目前,三峽系構建的“長江大保護”的業務平臺(長江生態環保集團)、籌資平臺(長江綠色發展投資基金)、技術平臺(長江生態環境工程研究中心)、合作平臺(長江生態環保產業聯盟)、支持平臺(長江生態環保專項資金)等“五大平臺”已全部組建成立,并有效運轉,實現了“三峽模式”的閉環。

小結:以上是對“三峽模式”具體舉措的復盤。可以看出,“三峽模式”并非單純的政治站位和資本邏輯,同時具備戰略戰術和產業邏輯;而“三峽模式”的出現和成熟背后,更暗含著環保產業的新一輪發展趨勢。

從“三峽模式”看環保產業發展趨勢

環保企業掙不到生態位之外的錢

在四年之間,“三峽模式”能夠迅速打開局面、并且在深入到行業中,除了關于“資源優勢”等泛泛之論,背后有很多問題值得思考。

為什么“三峽模式”會出現?為什么三峽系在產業將要進入下半場之際仍然能異軍突起?“三峽模式”傳達出了怎樣的產業演變邏輯?

一、“三峽模式”出現的深層機理

從根本上,三峽模式要從長江大保護溯源,也就是在發起上源自最高核心。

國家在推動一些重大戰略的時候,需要有承接落地的平臺,這個時候就需要央企等大型國有企業平臺,央企的高政治站位就體現在這里。

由此也就出現了一個國企體系的核心特征——層級,不同層級的國企承擔不同層級的任務。

對于長江大保護,需要跨越省級在整個長江流域統籌協調,因此就需要一個高層級的國企平臺,放眼長江流域,三峽是不二的選項。此外,由三峽統籌長江大保護而非分散到沿江各省市,在政策及資金的落地和監管上將更加有力。

“三峽模式”實際的推動力是國家,因此也可以看成是國家層面對突出典型問題的解決方案。

三峽不是長期深耕行業的企業,但在落實長江大保護上確實更合適的。

此處,我們能看到一個落地重大規劃的重要細節,即當目標上升到戰略級高度的時候,專業性就不是選擇執行主體的關鍵考量因素了,這就是環保行業經常冒出“政治站位”、“資源”等概念的原因。

三峽得以坐穩“長江大保護”頭把交椅,靠的是國家戰略承接能力。

二、環保產業建立在政策之上

可以說,三峽系借助長江大保護這一政策背景,成功深入到了環保行業。即使對央企而言,這也是極好的進場機遇。

由三峽案例進一步推演,過往環保領域幾乎所有的機遇之談都離不開政策。大到某一領域的爆發,小到某一企業的上市,背后大都有一個政策背景。

環保企業在講述發展歷程時,大都各有一套說辭,通常都會在創新等方面渲染其商業邏輯的獨到之處。但環保企業的商業邏輯,十有八九都是跟在政策后面逡巡覓食。政策的大勢來時,就在增量中狂歡,政策的大勢過去后,就在存量中內卷。

環保產業過往的發展,技術創新、商業模式等帶來的驅動力十分有限,主要是政策在推動。

坦率地講,環保這個領域不涉及艱深的技術攻關,在具備經濟基礎的條件下,可以快速見效果,否則不會出現“攻堅戰”和“環保督察”等。

我國環保事業面對的問題龐雜且艱巨,因此,一些領域的有效推進,依賴于強力的政策推動。過去一段時間,環保產業之所以有快速發展,政策是主要因素。

環保不能脫離國情,也不可能脫離國情,環保企業的發展要充分結合國情展開。對于企業而言,現階段環保企業的發展要契合國家的戰略布局,而“三峽模式”的深化同樣離不開我國現階段環保形勢的大背景。

在未來一段時間,這仍將是環保行業的大邏輯,此外還有環保產業發展的小邏輯。

三、環保企業賺不到生態位之外的錢

商業領域常說一句話,人很難賺到認知以外的錢;在環保行業,企業越來越難賺到所處生態位之外的錢。

環保行業貌似門檻低、兼容性強,但實際上有森嚴的生態位劃分,企業若是想做些散小的業務,不存在太大的問題;企業若是想做深做大,則需要跨越生態位的限制。

環保企業的生態位由企業自身資源稟賦、能力模型、戰略戰術等決定,這些因素決定了企業能掙到哪些錢和掙不到哪些錢。

企業要想賺到所處生態位以外的錢,就需要升級自身的資源、能力、戰略戰術,且各要素之間以及和外部行業發展形成耦合效應,適應市場的變化和需求,提高自己的競爭力。

“三峽模式”之所以能夠迅速打開局面,很關鍵的一點,三峽系一進場就處在了行業的頂層生態位,同時貫穿不同生態位構建了聯盟,一舉奠定了長江大保護盟主的位置。

行業內沒有多少企業能在縱深和橫向展開區域性大布局,現階段這樣的公司只能在國央企層面產生,且背后有具體的政策背景。

事實上,過去一段時間,行業內的兼并收購很多是圍繞生態位的躍變發生的。環保產業未來的競爭格局演變也將圍繞生態位的調整展開,將主要表現為自上而下的整合。

變革:從外部打破,自頂層重塑

“三峽模式”是環保產業發展到攻堅加速階段的產物,其出現有意無意地提供了一種產業整合趨勢的范式。

“三峽模式”有政策邏輯下的長江大保護,也有產業層面的存量收割、資產整合。就產業自身發展發展趨勢,在往下的演變,必然面臨企業和資產層面的整合。

時代變遷,很多時候不是舊勢力進化而來的,而是新勢力橫空出世,三峽模式便是其中的典型,一出手就是行業巔峰級打法。

當這種現象發生的時候,就是行業大變革出現的時候。

(圖片來源:veer圖庫)