硬實(shí)力!同濟(jì)大學(xué)發(fā)布“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”

政務(wù):同濟(jì)大學(xué) 2020-12-22 23:38

可應(yīng)用于軌道交通上蓋建筑、減緩地鐵振動(dòng)的三維震振雙控裝置,用于預(yù)制裝配式建筑大型鋼管柱梁節(jié)點(diǎn)的高強(qiáng)單邊連接技術(shù)與裝備,對(duì)路面進(jìn)行多維高頻檢測(cè)與智能養(yǎng)護(hù)的裝備與技術(shù),實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的工業(yè)過(guò)程在線監(jiān)測(cè)和智能控制的邊緣計(jì)算平臺(tái),對(duì)工業(yè)廢酸進(jìn)行資源化處置的水處理劑,助力污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容的高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù),防止水體富營(yíng)養(yǎng)化的水體微生物活化原位修復(fù)技術(shù),檢測(cè)血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒,治療難治性皮膚病療效顯著的新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng),對(duì)癌癥進(jìn)行高效、靈敏檢測(cè)的新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)……12月22日下午,同濟(jì)大學(xué)“2020年度十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”發(fā)布。十大科技成果涵蓋了工程制造、綠色環(huán)保和生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。

上海市教委科技處處長(zhǎng)許開(kāi)宇,上海市科委創(chuàng)新服務(wù)處副處長(zhǎng)梁冰,楊浦區(qū)科委主任肖菁,嘉定區(qū)科委副主任金世珍,同濟(jì)大學(xué)副校長(zhǎng)吳志強(qiáng)、顧祥林等出席發(fā)布會(huì)。

作為同濟(jì)大學(xué)加速推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的又一實(shí)際行動(dòng),今年7月,同濟(jì)大學(xué)2020年度“十大最具轉(zhuǎn)化潛力的科技成果”評(píng)選活動(dòng)正式啟動(dòng),面向各學(xué)院、附屬醫(yī)院及學(xué)校控股所屬公司的科研團(tuán)隊(duì)或人員開(kāi)展。11月,來(lái)自政府、行業(yè)、投資、專業(yè)技術(shù)等領(lǐng)域的40余位專家和學(xué)者,對(duì)科技成果進(jìn)行了初次評(píng)選,25項(xiàng)成果脫穎而出。近日,學(xué)校組織現(xiàn)場(chǎng)專家評(píng)審會(huì),對(duì)初評(píng)入圍的這25項(xiàng)成果項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目答辯,“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”由此誕生,另15項(xiàng)科技成果獲入圍獎(jiǎng)。

十大科技成果中,4項(xiàng)成果屬于工程制造領(lǐng)域,它們分別是土木工程學(xué)院周穎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置”,機(jī)械與土木交叉學(xué)科團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)小剛、王偉團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“封閉截面構(gòu)件高強(qiáng)單邊連接技術(shù)及裝備”,交通運(yùn)輸工程學(xué)院杜豫川教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“路面多維高頻檢測(cè)裝備和智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)及應(yīng)用”,以及電子與信息工程學(xué)院康琦教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“面向工業(yè)系統(tǒng)智能優(yōu)化與決策的邊緣計(jì)算平臺(tái)”。

環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院3項(xiàng)綠色環(huán)保領(lǐng)域的科技成果入選,分別是戴曉虎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù)”,李風(fēng)亭教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“工業(yè)廢酸資源處置與在水處理中的應(yīng)用”,以及柴曉利教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“基于微生物調(diào)控的水體原位生態(tài)修復(fù)技術(shù)”。

還有3項(xiàng)科技成果屬于生物醫(yī)藥類成果,它們分別是醫(yī)學(xué)院光醫(yī)學(xué)研究所、附屬上海市皮膚病醫(yī)院王秀麗教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型無(wú)痛光動(dòng)力治療皮膚病關(guān)鍵技術(shù)及轉(zhuǎn)化——新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng)”,醫(yī)學(xué)院、附屬東方醫(yī)院陳炳地副教授聯(lián)合劉中民教授和崔征教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)”,以及附屬上海市肺科醫(yī)院粟波研究員團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒及應(yīng)用”。

同濟(jì)中車(chē)創(chuàng)新研究中心主任何翠微、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)上海分公司總經(jīng)理石小強(qiáng)、基石藥業(yè)(蘇州)有限公司大中華區(qū)總經(jīng)理趙萍,作為行業(yè)專家,分別對(duì)入選的這三類科技成果作了現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)。他們表示,這些科技成果具有很高的科技含量和非常好的應(yīng)用前景,希望通過(guò)校企等多方共同努力,早日推動(dòng)它們轉(zhuǎn)化落地。

發(fā)布會(huì)上,吳志強(qiáng)作了題為《從acatech2020到精準(zhǔn)聚焦前沿》的主旨演講,展望了4D材料、采水膜技術(shù)、基于模型的建筑工程系統(tǒng)、智慧空間、真菌生物技術(shù)、身體預(yù)警系統(tǒng)、協(xié)作和類人型機(jī)器人等一系列前沿科技圖景。

顧祥林在致辭中表示,每年,在同濟(jì)大學(xué)實(shí)驗(yàn)室里,都有一大批優(yōu)秀的待轉(zhuǎn)化的科學(xué)研究成果誕生。學(xué)校開(kāi)展“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”評(píng)選活動(dòng),就是希望發(fā)現(xiàn)這些成果,并聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)等多方共同推動(dòng)這些科技成果盡快轉(zhuǎn)化落地,更好地服務(wù)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

此次評(píng)選活動(dòng)由同濟(jì)大學(xué)科研管理部、同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司主辦,上海同濟(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)公司、上海同濟(jì)科技園投資管理有限公司承辦。

同濟(jì)大學(xué)主動(dòng)對(duì)接國(guó)家重大戰(zhàn)略需求,充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)學(xué)科和科研特色,為一批國(guó)家重大建設(shè)工程提供直接技術(shù)支持,也實(shí)現(xiàn)了一批重大科技成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。學(xué)校積極貫徹落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化政策文件精神,從政策制定、全生命周期科技成果服務(wù)體系建設(shè)、提升科技成果轉(zhuǎn)化能力等多方面地推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作。2017年5月,學(xué)校出臺(tái)《同濟(jì)大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施細(xì)則》,明晰轉(zhuǎn)化實(shí)施流程,規(guī)定給予成果完成團(tuán)隊(duì)不低于70%的轉(zhuǎn)化收益獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí),學(xué)校不斷完善全生命周期科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系,從成果創(chuàng)造、申請(qǐng)保護(hù)、評(píng)估運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)化實(shí)施、評(píng)價(jià)激勵(lì)全過(guò)程開(kāi)展引導(dǎo)和推動(dòng)高質(zhì)量科技成果轉(zhuǎn)化。為科技成果提供項(xiàng)目孵化、投融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等系列服務(wù)和資源支持。著力打造覆蓋到學(xué)院、科研基地平臺(tái)及科研團(tuán)隊(duì)的科技成果轉(zhuǎn)化主動(dòng)服務(wù)團(tuán)隊(duì),開(kāi)展成果研究創(chuàng)造的前期服務(wù),提高科技成果質(zhì)量;提升成果評(píng)估運(yùn)營(yíng)工作,篩選出高質(zhì)量科技成果,積極推介;加強(qiáng)轉(zhuǎn)化規(guī)劃和轉(zhuǎn)化孵化,催生產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)化級(jí)別的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。

今年9月,同濟(jì)大學(xué)獲批教育部第二批高校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地;10月,獲批國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校。學(xué)校后期將以這兩個(gè)基地的建設(shè)為核心工作,進(jìn)一步完善科技成果轉(zhuǎn)化工作體系,推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作。

十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果介紹

01

成果介紹

帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置

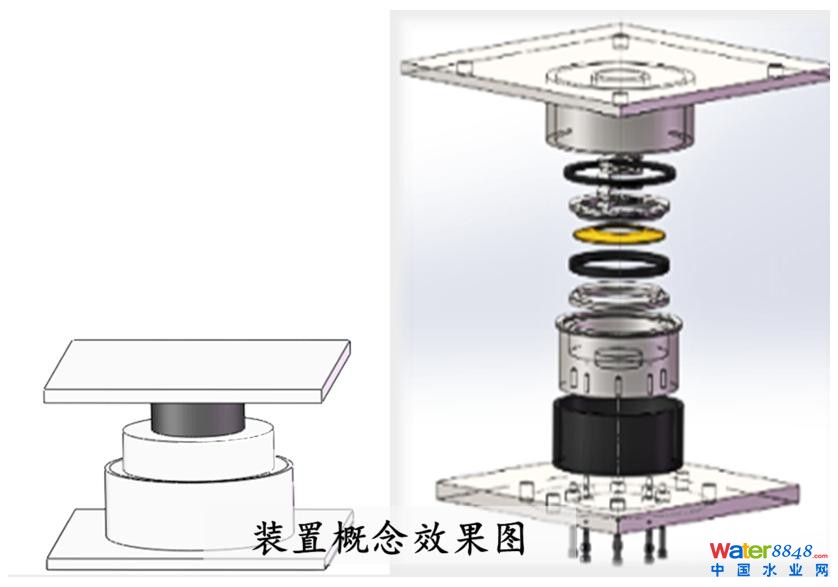

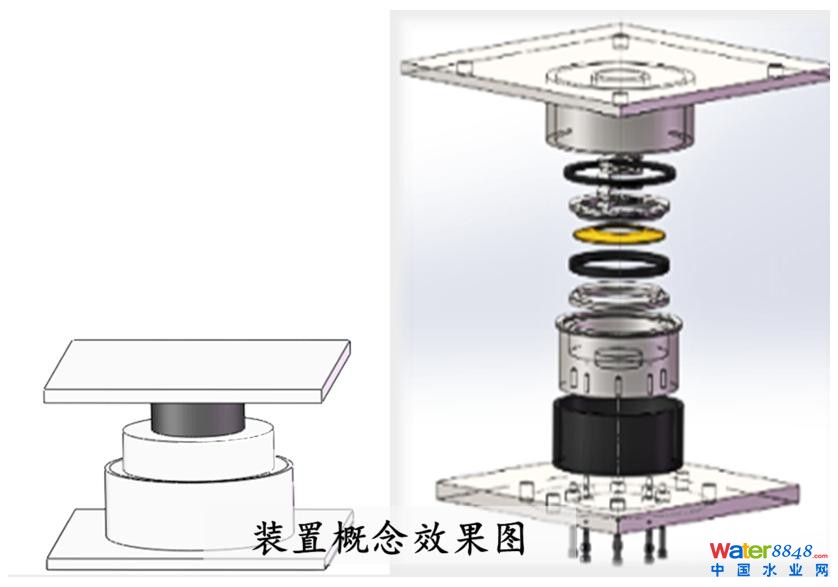

該成果為帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置,其由并聯(lián)螺旋彈簧與碟形彈簧組及運(yùn)動(dòng)解耦構(gòu)造等創(chuàng)新工藝組成,從而形成“高靜、低動(dòng)剛度”的新型震振雙控系統(tǒng)。裝置可提供適應(yīng)各種上部承載體的豎向剛度,突破了水平與豎向減振耦合技術(shù)瓶頸,減小搖擺傾覆風(fēng)險(xiǎn)。成果由同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院周穎教授團(tuán)隊(duì)研制完成,相關(guān)成果公開(kāi)美國(guó)發(fā)明專利1項(xiàng)、授權(quán)及受理專利18項(xiàng),論文獲得國(guó)際知名期刊《Journal of Engineering Mechanics》當(dāng)期Feature Paper。

此成果可廣泛應(yīng)用于城市新涌現(xiàn)的軌道交通上蓋建筑,以提高建筑居住或辦公環(huán)境舒適度,減輕地鐵振動(dòng)帶來(lái)的潛在健康問(wèn)題,亦可應(yīng)用于精密設(shè)備,解決三向震振雙控技術(shù)難題,推動(dòng)土木建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶來(lái)顯著的社會(huì)效益。

該成果投產(chǎn)使用后,可實(shí)現(xiàn)隔震設(shè)計(jì)階段上部結(jié)構(gòu)的降度設(shè)計(jì),減小結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面,增加商業(yè)使用面積或居住面積,顯著降低結(jié)構(gòu)工程造價(jià)。此外,所需核心元件皆為工藝成熟的工業(yè)產(chǎn)品,裝置性價(jià)比高,相比傳統(tǒng)軌道隔振方案,震振雙控成本大幅降低,取得巨大經(jīng)濟(jì)效益。

當(dāng)前,在我國(guó)推進(jìn)軌道交通建設(shè)的背景下,該成果具有極強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,目前已得到多家業(yè)主單位與設(shè)計(jì)單位的密切關(guān)注,以及數(shù)家震振雙控裝置廠商的緊密跟蹤,具備成果轉(zhuǎn)化的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)條件,具有廣闊的應(yīng)用前景。

02

成果介紹

封閉截面構(gòu)件高強(qiáng)單邊連接技術(shù)及裝備

該成果研究團(tuán)隊(duì)以同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院簡(jiǎn)小剛副教授和土木工程學(xué)院王偉教授為核心,依托于同濟(jì)大學(xué)兩個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科即土木工程學(xué)科和機(jī)械工程學(xué)科交叉平臺(tái)——國(guó)家土建結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配化工程技術(shù)研究中心,瞄準(zhǔn)我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)需求,針對(duì)我國(guó)預(yù)制裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中存在的大型鋼管結(jié)構(gòu)件裝配困難、難以單邊鎖緊安裝、單邊連接設(shè)備嚴(yán)重匱乏等關(guān)鍵問(wèn)題,通過(guò)學(xué)科交叉與融合,成功研制開(kāi)發(fā)出一種能夠應(yīng)用于預(yù)制裝配式建筑領(lǐng)域鋼管柱梁結(jié)構(gòu)件摩擦型高強(qiáng)螺栓單邊連接產(chǎn)品與安裝設(shè)備,為我國(guó)綠色建筑及建筑工業(yè)化實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、高效益和可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障與產(chǎn)品支撐。該產(chǎn)品單側(cè)安裝、單側(cè)擰緊,避免了現(xiàn)場(chǎng)焊接。

經(jīng)同濟(jì)大學(xué)國(guó)家土建結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配化工程技術(shù)研究中心的實(shí)際對(duì)比測(cè)試,該成果開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品及其設(shè)備已填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,在主要性能指標(biāo)上全面領(lǐng)先國(guó)際同類產(chǎn)品,有望顛覆國(guó)際市場(chǎng)格局,為預(yù)制裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化提供可靠支撐。由于此類產(chǎn)品在預(yù)制裝配式建筑、橋梁等封閉式截面高強(qiáng)度單邊連接中消耗量大,其產(chǎn)業(yè)化前景十分廣闊。

該成果已獲授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利23項(xiàng),擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。圍繞所創(chuàng)造的新型安裝方法與裝備,已形成了全套解決方案及相應(yīng)的專利保護(hù)體系,并以此為基礎(chǔ),基于該產(chǎn)品的裝配式建筑大型鋼構(gòu)件單邊連接技術(shù)已通過(guò)專家評(píng)審并被列入中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。所研制的產(chǎn)品已成功應(yīng)用于四川成都市新型鋼結(jié)構(gòu)川東民居示范工程項(xiàng)目、中建鋼構(gòu)的美國(guó)關(guān)島項(xiàng)目等10多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外工程中。

03

成果介紹

路面多維高頻檢測(cè)裝備和智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)及應(yīng)用

同濟(jì)大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院杜豫川教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的路面多維高頻檢測(cè)與智能養(yǎng)護(hù)系統(tǒng),利用先進(jìn)的車(chē)載分布式傳感、AI圖像識(shí)別、北斗高精度融合定位等技術(shù),打造了一套輕量化的路表?yè)p傷自動(dòng)檢測(cè)裝備。面向路內(nèi)結(jié)構(gòu)破壞、路域設(shè)施損壞,建立了基于多尺度探地雷達(dá)+高分辨激光雷達(dá)的多維度路面健康全息感知系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了包括路面平整度、路表病害、橋頭跳車(chē)、結(jié)構(gòu)損壞等參數(shù)的高頻率檢測(cè)與融合分析。該項(xiàng)目先后獲得中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)(2017年)、上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(2019年)、中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新二等獎(jiǎng)(2019年),并于今年參展第22屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì),獲得大會(huì)創(chuàng)新引領(lǐng)獎(jiǎng)(僅10項(xiàng))。

輕量化車(chē)載裝備

設(shè)備檢測(cè)圖像

產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家道橋計(jì)量站等單位測(cè)試,檢測(cè)誤差小于10%,綜合病害識(shí)別率大于90%,圖像處理速率大于10張/秒,檢測(cè)效率可提高傳統(tǒng)手段的2至3倍,平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了單日數(shù)百GB級(jí)的養(yǎng)護(hù)外場(chǎng)數(shù)據(jù)高效處理,且費(fèi)用可降低50%以上,具有明顯的經(jīng)濟(jì)與效率優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品構(gòu)建了全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系,具有國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利10項(xiàng)、國(guó)際專利PCT5項(xiàng),以及軟件著作權(quán)6項(xiàng)。

項(xiàng)目產(chǎn)品在上海這一超大城市形成了規(guī)模化應(yīng)用,并在江蘇、浙江、河北等全國(guó)十余省市超過(guò)40000公里各等級(jí)公路上得到推廣,覆蓋了高速公路、城市干道、農(nóng)村公路等多等級(jí)道路類型,同時(shí)也為港珠澳大橋、雄安新區(qū)等重大工程建設(shè)提供數(shù)據(jù)支撐,有效地推動(dòng)道路設(shè)施智能養(yǎng)護(hù)裝備及管理系統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)步,取得了巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

04

成果介紹

工業(yè)廢酸資源處置與在水處理中的應(yīng)用

我國(guó)水資源短缺,但工業(yè)用水模式粗放、浪費(fèi)嚴(yán)重。為此國(guó)家將“節(jié)水減排”作為重大發(fā)展戰(zhàn)略,“十一五” 規(guī)劃開(kāi)始將萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量定為約束性指標(biāo),并逐步下調(diào)。水處理過(guò)程中水處理藥劑發(fā)揮重要的作用,適用于多種水處理過(guò)程。

產(chǎn)品照片

全國(guó)水處理劑需求量達(dá)到500億元,而且每年以超過(guò)10%的比例增長(zhǎng)。而我國(guó)鋼鐵、化工、金屬加工、電子等行業(yè),產(chǎn)生大量的廢酸,包括硝酸、氫氟酸、硫酸、鹽酸、磷酸等等,其中有些廢酸含有大量的重金屬離子,由于處置不當(dāng),無(wú)法回用,產(chǎn)生大量的污染。

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院李風(fēng)亭教授團(tuán)隊(duì)提出了利用離子膜分離回用酸——三維聚合物沉降分離重金屬聯(lián)用的方法,實(shí)現(xiàn)了酸的高效回收回用,以及重金屬的分離資源化工藝,從而可以實(shí)現(xiàn)上述行業(yè)中含鋁含鐵刻蝕和酸洗廢液資源化的完整工藝,達(dá)到酸和各種金屬離子資源化的目的。

工業(yè)廢水處理案例

基于上述含鋁鐵酸,團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了三維結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)和有機(jī)聚合物水處理劑,廣泛用于污水處理和污泥處理,以及各種工業(yè)水處理。可以實(shí)現(xiàn)提升效率超過(guò)20%,已經(jīng)獲得中外發(fā)明專利66項(xiàng),獲得上海市技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)兩次。

05

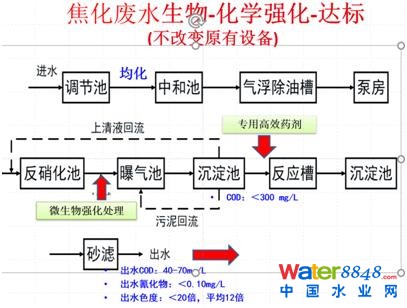

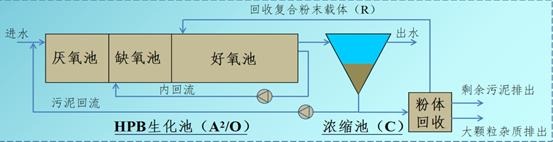

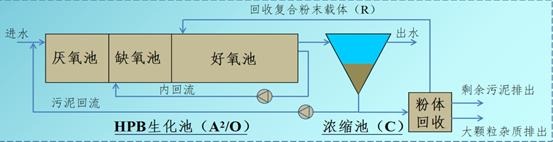

高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù)

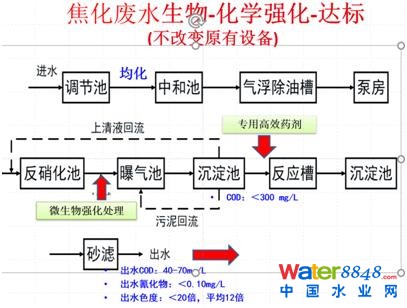

污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容一般需要大量投資,尤其是征地投資,技術(shù)工藝復(fù)雜,投資和運(yùn)行費(fèi)用高,建設(shè)周期長(zhǎng)。

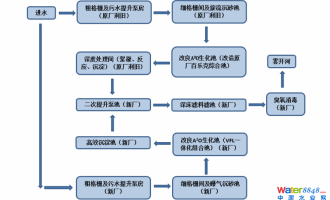

工藝流程

工程應(yīng)用

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院戴曉虎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù),基于污水生物處理技術(shù)原理,向生物池投加復(fù)合粉末載體,提高生物池混合液懸浮固體濃度,構(gòu)建懸浮生長(zhǎng)和附著生長(zhǎng)的“雙泥”共生微生物系統(tǒng),強(qiáng)化抗沖擊能力,并提高污染物容積負(fù)荷和污泥沉降性能。通過(guò)污泥濃縮和復(fù)合粉末載體回收系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙泥齡,解決脫氮菌和除磷菌泥齡矛盾,強(qiáng)化了生物脫氮除磷效率。

相對(duì)于傳統(tǒng)污水處理技術(shù),該技術(shù)處理負(fù)荷提升兩倍以上,投資成本減少20%以上,建設(shè)周期減少30%以上,不僅可用于已建成的城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容改造,也可直接用于新建城鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目,可有效解決我國(guó)污水處理廠的提標(biāo)擴(kuò)容征地難、建設(shè)周期長(zhǎng)和投資費(fèi)用高的難題,具有巨大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

該技術(shù)目前已在10多個(gè)城鎮(zhèn)污水處理廠應(yīng)用,日處理規(guī)模達(dá)到120萬(wàn)m3,產(chǎn)值30多億元,相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)發(fā)明專利11項(xiàng),包括PCT4項(xiàng);得到政府的廣泛關(guān)注。現(xiàn)正在編制運(yùn)行指南、導(dǎo)則及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,被列入國(guó)家環(huán)境保護(hù)核心技術(shù)名錄,以進(jìn)一步擴(kuò)大其推廣應(yīng)用范圍,提升我國(guó)污水高標(biāo)準(zhǔn)處理技術(shù)水平。

06

成果介紹

基于微生物調(diào)控的水體原位生態(tài)修復(fù)技術(shù)

氮、磷過(guò)度排放導(dǎo)致的水體富營(yíng)養(yǎng)化成為全球水環(huán)境面臨的挑戰(zhàn)之一,特別是由此引發(fā)的藍(lán)藻爆發(fā)、水體生態(tài)功能喪失及飲用水資源危機(jī)成為各國(guó)政府亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題。如何實(shí)現(xiàn)氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽的合理分配和調(diào)控,成為防止水體富營(yíng)養(yǎng)化和構(gòu)建完善的水體生態(tài)系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵。

產(chǎn)品照片

微生物活化設(shè)備照片

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院柴曉利教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的水體微生物活化技術(shù),突破了傳統(tǒng)旁通水處理工藝、水生動(dòng)植物修復(fù)技術(shù)的不足,通過(guò)激活土著優(yōu)勢(shì)菌種,使之快速增殖,打破原有水體微生態(tài)平衡,用水體本身容積代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有限生物反應(yīng)器,大大增加微生物的增殖空間,充分發(fā)揮微生物對(duì)污染物的削減能力,改善生態(tài)系統(tǒng)賴以生存的透明度、營(yíng)養(yǎng)鹽等不利條件,重組、完善水體微生態(tài)系統(tǒng),恢復(fù)水體自凈能力,最終脫離人工干預(yù)回歸自然,具有重要的實(shí)際應(yīng)用意義。

基于微生物調(diào)控的水體原位修復(fù)技術(shù)解決了地表水環(huán)境輕度污染水體(富營(yíng)養(yǎng)化)治理的技術(shù)瓶頸,引領(lǐng)了低污染負(fù)荷飲用水水源地氮素污染控制技術(shù)的發(fā)展方向,具有重要的社會(huì)環(huán)境效益。目前該技術(shù)已經(jīng)獲得相關(guān)授權(quán)專利11項(xiàng),在全國(guó)十幾個(gè)省市30多個(gè)水生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目中得到了推廣應(yīng)用,累積項(xiàng)目合同額超過(guò)3億元。

07

成果介紹

面向工業(yè)系統(tǒng)智能優(yōu)化與決策的邊緣計(jì)算平臺(tái)

同濟(jì)大學(xué)電子與信息工程學(xué)院康琦教授團(tuán)隊(duì)面向復(fù)雜工業(yè)過(guò)程智能運(yùn)維,深度融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了高集成度與模塊化的邊緣計(jì)算平臺(tái)。該技術(shù)采用云-邊-端一體化的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合遷移學(xué)習(xí)、演化計(jì)算等智能技術(shù),構(gòu)建了可持續(xù)學(xué)習(xí)的通用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)化框架,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景,通過(guò)模型與算法的模塊化管理與輕量化學(xué)習(xí),可實(shí)現(xiàn)邊緣側(cè)模型定制與部署,全面感知系統(tǒng)動(dòng)態(tài),自適應(yīng)環(huán)境與工況變化,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的工業(yè)過(guò)程在線學(xué)習(xí)、智能控制與持續(xù)優(yōu)化,顯著降低運(yùn)行成本,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

邊緣計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

目前該技術(shù)已經(jīng)獲得相關(guān)授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng),面向鋼鐵冶煉、汽車(chē)制造、污水處理、軌道交通等領(lǐng)域,在多個(gè)省市的節(jié)能控制與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化相關(guān)智能化工程項(xiàng)目中得到了推廣應(yīng)用,平均節(jié)能達(dá)30%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。基于該平臺(tái)技術(shù)對(duì)城市污水處理廠生物曝氣過(guò)程進(jìn)行自適應(yīng)軟測(cè)量建模與學(xué)習(xí)優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)了多目標(biāo)聯(lián)合優(yōu)化的在線智能監(jiān)控系統(tǒng),年平均節(jié)電超過(guò)27%。對(duì)大型制造企業(yè)的多車(chē)間冷源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)在線優(yōu)化與智能控制,系統(tǒng)能效提升一倍,年平均節(jié)電36.9%。

智慧污水處理廠

08

成果介紹

新型無(wú)痛光動(dòng)力治療皮膚病關(guān)鍵技術(shù)及轉(zhuǎn)化——新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng)

5-氨基酮戊酸光動(dòng)力療法(ALA-PDT)是一種藥械聯(lián)合的新型靶向療法,治療非黑素性皮膚腫瘤、痤瘡、尖銳濕疣等難治性皮膚病療效顯著、副作用小。但ALA-PDT治療過(guò)程伴有劇烈疼痛,嚴(yán)重影響患者治療感受,是業(yè)界公認(rèn)的ALA-PDT治療瓶頸。此項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院、附屬上海市皮膚病醫(yī)院王秀麗教授帶領(lǐng)下,長(zhǎng)期致力于ALA-PDT臨床與基礎(chǔ)研究,在國(guó)內(nèi)外率先掌握了“無(wú)痛ALA-PDT關(guān)鍵技術(shù)”,形成相關(guān)成果申請(qǐng)國(guó)家專利,并將其轉(zhuǎn)化生產(chǎn)出第一代無(wú)痛光動(dòng)力治療儀用于臨床治療。在此基礎(chǔ)上擬進(jìn)一步打造個(gè)性化、智能化、便捷的新型無(wú)痛ALA-PDT,降低對(duì)專業(yè)醫(yī)師的依賴程度,打破技術(shù)壁壘,實(shí)現(xiàn)無(wú)痛ALA-PDT擴(kuò)大推廣應(yīng)用,引領(lǐng)“ALA-PDT無(wú)痛治療新時(shí)代”。

第一代無(wú)痛光動(dòng)力治療儀圖片

團(tuán)隊(duì)已將諸多原創(chuàng)性研究成果進(jìn)行臨床轉(zhuǎn)化,總結(jié)關(guān)鍵技術(shù)并將其推廣至全國(guó)2000多家醫(yī)院,直接獲益患者逾100萬(wàn)人次。

第二代治療儀

09

成果介紹

新型血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒及應(yīng)用

肺癌是我國(guó)及全球發(fā)病率和死亡率均位居首位的惡性腫瘤,早期診斷對(duì)于降低肺癌死亡率具有關(guān)鍵意義。目前美國(guó)的肺癌低劑量螺旋CT早期篩查醫(yī)保項(xiàng)目因陽(yáng)性率過(guò)低,成本效益比存爭(zhēng)議,歐洲則擬采取血清學(xué)篩查陽(yáng)性人群再行CT的路線。隨著我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)和健康意識(shí)提升,體檢市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴發(fā)展趨勢(shì)。作為肺癌高發(fā)國(guó)家,我國(guó)肺癌早期篩查勢(shì)在必行。

同濟(jì)大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院在肺癌診斷和治療方面在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。肺科醫(yī)院粟波研究員項(xiàng)目組采用人類全蛋白質(zhì)芯片,以健康人群和多種肺部良性疾病患者為對(duì)照,對(duì)肺癌患者進(jìn)行了血清自身抗體的篩選,獲得一組具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全新肺癌診斷自身抗體。項(xiàng)目組采用基因重組技術(shù)表達(dá)了相關(guān)自身抗原,作為檢測(cè)自身抗體的配偶體,利用反向酶聯(lián)免疫吸附測(cè)定原理,建立了酶標(biāo)法檢測(cè)血清自身抗體用于肺癌早期診斷的ELISA試劑盒,獲得國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)。通過(guò)臨床前的回顧性驗(yàn)證和評(píng)估,表明此項(xiàng)目構(gòu)建的自身抗體檢測(cè)和聯(lián)合檢測(cè)肺癌(含早期)具有較好的敏感性和特異性,聯(lián)合檢測(cè)的總體特異性為96%,敏感性為77%,診斷性能已超過(guò)了目前已報(bào)道過(guò)的自身抗體類型組合。此項(xiàng)目主要關(guān)注體檢篩查和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng),用于肺癌的早期血清學(xué)篩查診斷,或肺部CT小結(jié)節(jié)的良惡性的輔助預(yù)測(cè),及肺癌的復(fù)發(fā)監(jiān)控和伴隨診斷,具有較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

10

成果介紹

新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)

新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)檢測(cè)納米技術(shù),是一項(xiàng)從技術(shù)原理、核心試劑及操作流程都具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、完全獨(dú)創(chuàng)的腫瘤液體活檢技術(shù)。該技術(shù)利用癌細(xì)胞特殊的代謝特點(diǎn),以及由此產(chǎn)生的特殊生物物理學(xué)特征,實(shí)現(xiàn)對(duì)白血病及各類實(shí)體瘤的CTC高效、靈敏、特異檢測(cè),解決了長(zhǎng)期制約CTC行業(yè)發(fā)展所面臨的瓶頸問(wèn)題。

同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院、附屬東方醫(yī)院陳炳地副教授聯(lián)合劉中民教授和崔征教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的新型CTC檢測(cè)納米技術(shù),從根本上解決了CTC高效、特異捕獲的瓶頸問(wèn)題。新型CTC檢測(cè)納米技術(shù)能從多個(gè)盲編的血樣中,準(zhǔn)確檢認(rèn)出癌癥血樣和健康血樣。其檢測(cè)敏感度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行其它技術(shù)。該技術(shù)也是目前世界范圍內(nèi)唯一一種能夠把白血病癌細(xì)胞從血液中捕捉并檢測(cè)出來(lái)的技術(shù)。新型CTC檢測(cè)納米技術(shù)首次解決了癌癥檢測(cè)、癌癥治療中急需解決而又長(zhǎng)期得不到解決的問(wèn)題,即能夠快速、安全、高頻檢測(cè)當(dāng)前的化療效果是否理想,并通過(guò)足量的捕獲CTC做藥敏測(cè)試,實(shí)現(xiàn)對(duì)抗癌藥物的個(gè)體化精準(zhǔn)選擇。

目前,該技術(shù)已經(jīng)開(kāi)展初步的科研轉(zhuǎn)化,在上海組建了專門(mén)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在福建組建了市場(chǎng)團(tuán)隊(duì),在同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院等三甲醫(yī)院開(kāi)展臨床研究。該技術(shù)已獲得多項(xiàng)創(chuàng)業(yè)大賽大獎(jiǎng),同時(shí)獲得了多項(xiàng)政府人才政策的支持。

“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”

評(píng)選活動(dòng)入圍名單

序號(hào)

成果名稱

學(xué)院

完成人

1

地下空間淤泥質(zhì)土雙真空電滲疏干降水技術(shù)

土木工程學(xué)院

王建秀

2

亥姆霍茲共振器及基于其的低頻寬帶吸聲降噪結(jié)構(gòu)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

李勇

3

一種新型治療骨關(guān)節(jié)炎的藥物

醫(yī)學(xué)院

崔磊

4

多源融合的定位導(dǎo)航技術(shù)DWELT

電子與信息工程學(xué)院

劉兒兀

5

多模態(tài)光聲分子成像和腫瘤診斷系統(tǒng)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

程茜

6

一種可用于經(jīng)導(dǎo)管二尖瓣置換的新型二尖瓣瓣膜支架及輸送系統(tǒng)

附屬同濟(jì)醫(yī)院

周永新

7

腫瘤和病毒糖蛋白抗體的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究

醫(yī)學(xué)院

周大鵬

8

靶向精準(zhǔn)再生醫(yī)療的新生兒附屬物干細(xì)胞資源遺傳信息分析系統(tǒng)

醫(yī)學(xué)院

薛志剛

9

汽車(chē)動(dòng)態(tài)底盤(pán)控制系統(tǒng)技術(shù)

汽車(chē)學(xué)院

吳光強(qiáng)

10

異型透明裝甲單晶制備成套技術(shù)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

徐軍

11

一種可輔助閉合內(nèi)鏡下不規(guī)則粘膜創(chuàng)面的磁力系統(tǒng)

附屬同濟(jì)醫(yī)院

李婧

12

一種帶有脈氧儀的藍(lán)牙聽(tīng)診器

附屬上海市肺科醫(yī)院

梁碩

13

GMFB作為糖尿病并發(fā)癥和肝細(xì)胞肝癌生物標(biāo)志物的應(yīng)用

醫(yī)學(xué)院

呂立夏

14

高性能生物質(zhì)纖維的高效增值利用

航空航天與力學(xué)學(xué)院

李巖

15

基于5G專網(wǎng)+BSN區(qū)塊鏈架構(gòu)的智慧超聲平臺(tái)的建立

附屬第十人民醫(yī)院

徐輝雄

文:黃艾嬌

供圖:周游、獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)

視頻:宋宇星

原標(biāo)題:《硬實(shí)力!同濟(jì)大學(xué)發(fā)布“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”》

可應(yīng)用于軌道交通上蓋建筑、減緩地鐵振動(dòng)的三維震振雙控裝置,用于預(yù)制裝配式建筑大型鋼管柱梁節(jié)點(diǎn)的高強(qiáng)單邊連接技術(shù)與裝備,對(duì)路面進(jìn)行多維高頻檢測(cè)與智能養(yǎng)護(hù)的裝備與技術(shù),實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的工業(yè)過(guò)程在線監(jiān)測(cè)和智能控制的邊緣計(jì)算平臺(tái),對(duì)工業(yè)廢酸進(jìn)行資源化處置的水處理劑,助力污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容的高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù),防止水體富營(yíng)養(yǎng)化的水體微生物活化原位修復(fù)技術(shù),檢測(cè)血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒,治療難治性皮膚病療效顯著的新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng),對(duì)癌癥進(jìn)行高效、靈敏檢測(cè)的新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)……12月22日下午,同濟(jì)大學(xué)“2020年度十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”發(fā)布。十大科技成果涵蓋了工程制造、綠色環(huán)保和生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。

上海市教委科技處處長(zhǎng)許開(kāi)宇,上海市科委創(chuàng)新服務(wù)處副處長(zhǎng)梁冰,楊浦區(qū)科委主任肖菁,嘉定區(qū)科委副主任金世珍,同濟(jì)大學(xué)副校長(zhǎng)吳志強(qiáng)、顧祥林等出席發(fā)布會(huì)。

作為同濟(jì)大學(xué)加速推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的又一實(shí)際行動(dòng),今年7月,同濟(jì)大學(xué)2020年度“十大最具轉(zhuǎn)化潛力的科技成果”評(píng)選活動(dòng)正式啟動(dòng),面向各學(xué)院、附屬醫(yī)院及學(xué)校控股所屬公司的科研團(tuán)隊(duì)或人員開(kāi)展。11月,來(lái)自政府、行業(yè)、投資、專業(yè)技術(shù)等領(lǐng)域的40余位專家和學(xué)者,對(duì)科技成果進(jìn)行了初次評(píng)選,25項(xiàng)成果脫穎而出。近日,學(xué)校組織現(xiàn)場(chǎng)專家評(píng)審會(huì),對(duì)初評(píng)入圍的這25項(xiàng)成果項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目答辯,“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”由此誕生,另15項(xiàng)科技成果獲入圍獎(jiǎng)。

十大科技成果中,4項(xiàng)成果屬于工程制造領(lǐng)域,它們分別是土木工程學(xué)院周穎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置”,機(jī)械與土木交叉學(xué)科團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)小剛、王偉團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“封閉截面構(gòu)件高強(qiáng)單邊連接技術(shù)及裝備”,交通運(yùn)輸工程學(xué)院杜豫川教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“路面多維高頻檢測(cè)裝備和智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)及應(yīng)用”,以及電子與信息工程學(xué)院康琦教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“面向工業(yè)系統(tǒng)智能優(yōu)化與決策的邊緣計(jì)算平臺(tái)”。

環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院3項(xiàng)綠色環(huán)保領(lǐng)域的科技成果入選,分別是戴曉虎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù)”,李風(fēng)亭教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“工業(yè)廢酸資源處置與在水處理中的應(yīng)用”,以及柴曉利教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“基于微生物調(diào)控的水體原位生態(tài)修復(fù)技術(shù)”。

還有3項(xiàng)科技成果屬于生物醫(yī)藥類成果,它們分別是醫(yī)學(xué)院光醫(yī)學(xué)研究所、附屬上海市皮膚病醫(yī)院王秀麗教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型無(wú)痛光動(dòng)力治療皮膚病關(guān)鍵技術(shù)及轉(zhuǎn)化——新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng)”,醫(yī)學(xué)院、附屬東方醫(yī)院陳炳地副教授聯(lián)合劉中民教授和崔征教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)”,以及附屬上海市肺科醫(yī)院粟波研究員團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“新型血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒及應(yīng)用”。

同濟(jì)中車(chē)創(chuàng)新研究中心主任何翠微、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)上海分公司總經(jīng)理石小強(qiáng)、基石藥業(yè)(蘇州)有限公司大中華區(qū)總經(jīng)理趙萍,作為行業(yè)專家,分別對(duì)入選的這三類科技成果作了現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)。他們表示,這些科技成果具有很高的科技含量和非常好的應(yīng)用前景,希望通過(guò)校企等多方共同努力,早日推動(dòng)它們轉(zhuǎn)化落地。

發(fā)布會(huì)上,吳志強(qiáng)作了題為《從acatech2020到精準(zhǔn)聚焦前沿》的主旨演講,展望了4D材料、采水膜技術(shù)、基于模型的建筑工程系統(tǒng)、智慧空間、真菌生物技術(shù)、身體預(yù)警系統(tǒng)、協(xié)作和類人型機(jī)器人等一系列前沿科技圖景。

顧祥林在致辭中表示,每年,在同濟(jì)大學(xué)實(shí)驗(yàn)室里,都有一大批優(yōu)秀的待轉(zhuǎn)化的科學(xué)研究成果誕生。學(xué)校開(kāi)展“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”評(píng)選活動(dòng),就是希望發(fā)現(xiàn)這些成果,并聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)等多方共同推動(dòng)這些科技成果盡快轉(zhuǎn)化落地,更好地服務(wù)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

此次評(píng)選活動(dòng)由同濟(jì)大學(xué)科研管理部、同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司主辦,上海同濟(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)公司、上海同濟(jì)科技園投資管理有限公司承辦。

同濟(jì)大學(xué)主動(dòng)對(duì)接國(guó)家重大戰(zhàn)略需求,充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)學(xué)科和科研特色,為一批國(guó)家重大建設(shè)工程提供直接技術(shù)支持,也實(shí)現(xiàn)了一批重大科技成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。學(xué)校積極貫徹落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化政策文件精神,從政策制定、全生命周期科技成果服務(wù)體系建設(shè)、提升科技成果轉(zhuǎn)化能力等多方面地推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作。2017年5月,學(xué)校出臺(tái)《同濟(jì)大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施細(xì)則》,明晰轉(zhuǎn)化實(shí)施流程,規(guī)定給予成果完成團(tuán)隊(duì)不低于70%的轉(zhuǎn)化收益獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí),學(xué)校不斷完善全生命周期科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系,從成果創(chuàng)造、申請(qǐng)保護(hù)、評(píng)估運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)化實(shí)施、評(píng)價(jià)激勵(lì)全過(guò)程開(kāi)展引導(dǎo)和推動(dòng)高質(zhì)量科技成果轉(zhuǎn)化。為科技成果提供項(xiàng)目孵化、投融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等系列服務(wù)和資源支持。著力打造覆蓋到學(xué)院、科研基地平臺(tái)及科研團(tuán)隊(duì)的科技成果轉(zhuǎn)化主動(dòng)服務(wù)團(tuán)隊(duì),開(kāi)展成果研究創(chuàng)造的前期服務(wù),提高科技成果質(zhì)量;提升成果評(píng)估運(yùn)營(yíng)工作,篩選出高質(zhì)量科技成果,積極推介;加強(qiáng)轉(zhuǎn)化規(guī)劃和轉(zhuǎn)化孵化,催生產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)化級(jí)別的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。

今年9月,同濟(jì)大學(xué)獲批教育部第二批高校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地;10月,獲批國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校。學(xué)校后期將以這兩個(gè)基地的建設(shè)為核心工作,進(jìn)一步完善科技成果轉(zhuǎn)化工作體系,推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作。

十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果介紹

01

成果介紹

帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置

該成果為帶剛度自適應(yīng)特性的三維震振雙控裝置,其由并聯(lián)螺旋彈簧與碟形彈簧組及運(yùn)動(dòng)解耦構(gòu)造等創(chuàng)新工藝組成,從而形成“高靜、低動(dòng)剛度”的新型震振雙控系統(tǒng)。裝置可提供適應(yīng)各種上部承載體的豎向剛度,突破了水平與豎向減振耦合技術(shù)瓶頸,減小搖擺傾覆風(fēng)險(xiǎn)。成果由同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院周穎教授團(tuán)隊(duì)研制完成,相關(guān)成果公開(kāi)美國(guó)發(fā)明專利1項(xiàng)、授權(quán)及受理專利18項(xiàng),論文獲得國(guó)際知名期刊《Journal of Engineering Mechanics》當(dāng)期Feature Paper。

此成果可廣泛應(yīng)用于城市新涌現(xiàn)的軌道交通上蓋建筑,以提高建筑居住或辦公環(huán)境舒適度,減輕地鐵振動(dòng)帶來(lái)的潛在健康問(wèn)題,亦可應(yīng)用于精密設(shè)備,解決三向震振雙控技術(shù)難題,推動(dòng)土木建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶來(lái)顯著的社會(huì)效益。

該成果投產(chǎn)使用后,可實(shí)現(xiàn)隔震設(shè)計(jì)階段上部結(jié)構(gòu)的降度設(shè)計(jì),減小結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面,增加商業(yè)使用面積或居住面積,顯著降低結(jié)構(gòu)工程造價(jià)。此外,所需核心元件皆為工藝成熟的工業(yè)產(chǎn)品,裝置性價(jià)比高,相比傳統(tǒng)軌道隔振方案,震振雙控成本大幅降低,取得巨大經(jīng)濟(jì)效益。

當(dāng)前,在我國(guó)推進(jìn)軌道交通建設(shè)的背景下,該成果具有極強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,目前已得到多家業(yè)主單位與設(shè)計(jì)單位的密切關(guān)注,以及數(shù)家震振雙控裝置廠商的緊密跟蹤,具備成果轉(zhuǎn)化的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)條件,具有廣闊的應(yīng)用前景。

02

成果介紹

封閉截面構(gòu)件高強(qiáng)單邊連接技術(shù)及裝備

該成果研究團(tuán)隊(duì)以同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院簡(jiǎn)小剛副教授和土木工程學(xué)院王偉教授為核心,依托于同濟(jì)大學(xué)兩個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科即土木工程學(xué)科和機(jī)械工程學(xué)科交叉平臺(tái)——國(guó)家土建結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配化工程技術(shù)研究中心,瞄準(zhǔn)我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)需求,針對(duì)我國(guó)預(yù)制裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中存在的大型鋼管結(jié)構(gòu)件裝配困難、難以單邊鎖緊安裝、單邊連接設(shè)備嚴(yán)重匱乏等關(guān)鍵問(wèn)題,通過(guò)學(xué)科交叉與融合,成功研制開(kāi)發(fā)出一種能夠應(yīng)用于預(yù)制裝配式建筑領(lǐng)域鋼管柱梁結(jié)構(gòu)件摩擦型高強(qiáng)螺栓單邊連接產(chǎn)品與安裝設(shè)備,為我國(guó)綠色建筑及建筑工業(yè)化實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、高效益和可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障與產(chǎn)品支撐。該產(chǎn)品單側(cè)安裝、單側(cè)擰緊,避免了現(xiàn)場(chǎng)焊接。

經(jīng)同濟(jì)大學(xué)國(guó)家土建結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配化工程技術(shù)研究中心的實(shí)際對(duì)比測(cè)試,該成果開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品及其設(shè)備已填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,在主要性能指標(biāo)上全面領(lǐng)先國(guó)際同類產(chǎn)品,有望顛覆國(guó)際市場(chǎng)格局,為預(yù)制裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化提供可靠支撐。由于此類產(chǎn)品在預(yù)制裝配式建筑、橋梁等封閉式截面高強(qiáng)度單邊連接中消耗量大,其產(chǎn)業(yè)化前景十分廣闊。

該成果已獲授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利23項(xiàng),擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。圍繞所創(chuàng)造的新型安裝方法與裝備,已形成了全套解決方案及相應(yīng)的專利保護(hù)體系,并以此為基礎(chǔ),基于該產(chǎn)品的裝配式建筑大型鋼構(gòu)件單邊連接技術(shù)已通過(guò)專家評(píng)審并被列入中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。所研制的產(chǎn)品已成功應(yīng)用于四川成都市新型鋼結(jié)構(gòu)川東民居示范工程項(xiàng)目、中建鋼構(gòu)的美國(guó)關(guān)島項(xiàng)目等10多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外工程中。

03

成果介紹

路面多維高頻檢測(cè)裝備和智能養(yǎng)護(hù)技術(shù)及應(yīng)用

同濟(jì)大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院杜豫川教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的路面多維高頻檢測(cè)與智能養(yǎng)護(hù)系統(tǒng),利用先進(jìn)的車(chē)載分布式傳感、AI圖像識(shí)別、北斗高精度融合定位等技術(shù),打造了一套輕量化的路表?yè)p傷自動(dòng)檢測(cè)裝備。面向路內(nèi)結(jié)構(gòu)破壞、路域設(shè)施損壞,建立了基于多尺度探地雷達(dá)+高分辨激光雷達(dá)的多維度路面健康全息感知系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了包括路面平整度、路表病害、橋頭跳車(chē)、結(jié)構(gòu)損壞等參數(shù)的高頻率檢測(cè)與融合分析。該項(xiàng)目先后獲得中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)(2017年)、上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(2019年)、中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新二等獎(jiǎng)(2019年),并于今年參展第22屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì),獲得大會(huì)創(chuàng)新引領(lǐng)獎(jiǎng)(僅10項(xiàng))。

輕量化車(chē)載裝備

設(shè)備檢測(cè)圖像

產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家道橋計(jì)量站等單位測(cè)試,檢測(cè)誤差小于10%,綜合病害識(shí)別率大于90%,圖像處理速率大于10張/秒,檢測(cè)效率可提高傳統(tǒng)手段的2至3倍,平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了單日數(shù)百GB級(jí)的養(yǎng)護(hù)外場(chǎng)數(shù)據(jù)高效處理,且費(fèi)用可降低50%以上,具有明顯的經(jīng)濟(jì)與效率優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品構(gòu)建了全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系,具有國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利10項(xiàng)、國(guó)際專利PCT5項(xiàng),以及軟件著作權(quán)6項(xiàng)。

項(xiàng)目產(chǎn)品在上海這一超大城市形成了規(guī)模化應(yīng)用,并在江蘇、浙江、河北等全國(guó)十余省市超過(guò)40000公里各等級(jí)公路上得到推廣,覆蓋了高速公路、城市干道、農(nóng)村公路等多等級(jí)道路類型,同時(shí)也為港珠澳大橋、雄安新區(qū)等重大工程建設(shè)提供數(shù)據(jù)支撐,有效地推動(dòng)道路設(shè)施智能養(yǎng)護(hù)裝備及管理系統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)步,取得了巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

04

成果介紹

工業(yè)廢酸資源處置與在水處理中的應(yīng)用

我國(guó)水資源短缺,但工業(yè)用水模式粗放、浪費(fèi)嚴(yán)重。為此國(guó)家將“節(jié)水減排”作為重大發(fā)展戰(zhàn)略,“十一五” 規(guī)劃開(kāi)始將萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量定為約束性指標(biāo),并逐步下調(diào)。水處理過(guò)程中水處理藥劑發(fā)揮重要的作用,適用于多種水處理過(guò)程。

產(chǎn)品照片

全國(guó)水處理劑需求量達(dá)到500億元,而且每年以超過(guò)10%的比例增長(zhǎng)。而我國(guó)鋼鐵、化工、金屬加工、電子等行業(yè),產(chǎn)生大量的廢酸,包括硝酸、氫氟酸、硫酸、鹽酸、磷酸等等,其中有些廢酸含有大量的重金屬離子,由于處置不當(dāng),無(wú)法回用,產(chǎn)生大量的污染。

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院李風(fēng)亭教授團(tuán)隊(duì)提出了利用離子膜分離回用酸——三維聚合物沉降分離重金屬聯(lián)用的方法,實(shí)現(xiàn)了酸的高效回收回用,以及重金屬的分離資源化工藝,從而可以實(shí)現(xiàn)上述行業(yè)中含鋁含鐵刻蝕和酸洗廢液資源化的完整工藝,達(dá)到酸和各種金屬離子資源化的目的。

工業(yè)廢水處理案例

基于上述含鋁鐵酸,團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了三維結(jié)構(gòu)的無(wú)機(jī)和有機(jī)聚合物水處理劑,廣泛用于污水處理和污泥處理,以及各種工業(yè)水處理。可以實(shí)現(xiàn)提升效率超過(guò)20%,已經(jīng)獲得中外發(fā)明專利66項(xiàng),獲得上海市技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)兩次。

05

高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù)

污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容一般需要大量投資,尤其是征地投資,技術(shù)工藝復(fù)雜,投資和運(yùn)行費(fèi)用高,建設(shè)周期長(zhǎng)。

工藝流程

工程應(yīng)用

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院戴曉虎教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的高濃度復(fù)合粉末載體生物流化床技術(shù),基于污水生物處理技術(shù)原理,向生物池投加復(fù)合粉末載體,提高生物池混合液懸浮固體濃度,構(gòu)建懸浮生長(zhǎng)和附著生長(zhǎng)的“雙泥”共生微生物系統(tǒng),強(qiáng)化抗沖擊能力,并提高污染物容積負(fù)荷和污泥沉降性能。通過(guò)污泥濃縮和復(fù)合粉末載體回收系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙泥齡,解決脫氮菌和除磷菌泥齡矛盾,強(qiáng)化了生物脫氮除磷效率。

相對(duì)于傳統(tǒng)污水處理技術(shù),該技術(shù)處理負(fù)荷提升兩倍以上,投資成本減少20%以上,建設(shè)周期減少30%以上,不僅可用于已建成的城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容改造,也可直接用于新建城鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目,可有效解決我國(guó)污水處理廠的提標(biāo)擴(kuò)容征地難、建設(shè)周期長(zhǎng)和投資費(fèi)用高的難題,具有巨大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

該技術(shù)目前已在10多個(gè)城鎮(zhèn)污水處理廠應(yīng)用,日處理規(guī)模達(dá)到120萬(wàn)m3,產(chǎn)值30多億元,相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)發(fā)明專利11項(xiàng),包括PCT4項(xiàng);得到政府的廣泛關(guān)注。現(xiàn)正在編制運(yùn)行指南、導(dǎo)則及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,被列入國(guó)家環(huán)境保護(hù)核心技術(shù)名錄,以進(jìn)一步擴(kuò)大其推廣應(yīng)用范圍,提升我國(guó)污水高標(biāo)準(zhǔn)處理技術(shù)水平。

06

成果介紹

基于微生物調(diào)控的水體原位生態(tài)修復(fù)技術(shù)

氮、磷過(guò)度排放導(dǎo)致的水體富營(yíng)養(yǎng)化成為全球水環(huán)境面臨的挑戰(zhàn)之一,特別是由此引發(fā)的藍(lán)藻爆發(fā)、水體生態(tài)功能喪失及飲用水資源危機(jī)成為各國(guó)政府亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題。如何實(shí)現(xiàn)氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽的合理分配和調(diào)控,成為防止水體富營(yíng)養(yǎng)化和構(gòu)建完善的水體生態(tài)系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵。

產(chǎn)品照片

微生物活化設(shè)備照片

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院柴曉利教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的水體微生物活化技術(shù),突破了傳統(tǒng)旁通水處理工藝、水生動(dòng)植物修復(fù)技術(shù)的不足,通過(guò)激活土著優(yōu)勢(shì)菌種,使之快速增殖,打破原有水體微生態(tài)平衡,用水體本身容積代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有限生物反應(yīng)器,大大增加微生物的增殖空間,充分發(fā)揮微生物對(duì)污染物的削減能力,改善生態(tài)系統(tǒng)賴以生存的透明度、營(yíng)養(yǎng)鹽等不利條件,重組、完善水體微生態(tài)系統(tǒng),恢復(fù)水體自凈能力,最終脫離人工干預(yù)回歸自然,具有重要的實(shí)際應(yīng)用意義。

基于微生物調(diào)控的水體原位修復(fù)技術(shù)解決了地表水環(huán)境輕度污染水體(富營(yíng)養(yǎng)化)治理的技術(shù)瓶頸,引領(lǐng)了低污染負(fù)荷飲用水水源地氮素污染控制技術(shù)的發(fā)展方向,具有重要的社會(huì)環(huán)境效益。目前該技術(shù)已經(jīng)獲得相關(guān)授權(quán)專利11項(xiàng),在全國(guó)十幾個(gè)省市30多個(gè)水生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目中得到了推廣應(yīng)用,累積項(xiàng)目合同額超過(guò)3億元。

07

成果介紹

面向工業(yè)系統(tǒng)智能優(yōu)化與決策的邊緣計(jì)算平臺(tái)

同濟(jì)大學(xué)電子與信息工程學(xué)院康琦教授團(tuán)隊(duì)面向復(fù)雜工業(yè)過(guò)程智能運(yùn)維,深度融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了高集成度與模塊化的邊緣計(jì)算平臺(tái)。該技術(shù)采用云-邊-端一體化的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合遷移學(xué)習(xí)、演化計(jì)算等智能技術(shù),構(gòu)建了可持續(xù)學(xué)習(xí)的通用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)化框架,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景,通過(guò)模型與算法的模塊化管理與輕量化學(xué)習(xí),可實(shí)現(xiàn)邊緣側(cè)模型定制與部署,全面感知系統(tǒng)動(dòng)態(tài),自適應(yīng)環(huán)境與工況變化,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的工業(yè)過(guò)程在線學(xué)習(xí)、智能控制與持續(xù)優(yōu)化,顯著降低運(yùn)行成本,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

邊緣計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)

目前該技術(shù)已經(jīng)獲得相關(guān)授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng),面向鋼鐵冶煉、汽車(chē)制造、污水處理、軌道交通等領(lǐng)域,在多個(gè)省市的節(jié)能控制與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化相關(guān)智能化工程項(xiàng)目中得到了推廣應(yīng)用,平均節(jié)能達(dá)30%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。基于該平臺(tái)技術(shù)對(duì)城市污水處理廠生物曝氣過(guò)程進(jìn)行自適應(yīng)軟測(cè)量建模與學(xué)習(xí)優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)了多目標(biāo)聯(lián)合優(yōu)化的在線智能監(jiān)控系統(tǒng),年平均節(jié)電超過(guò)27%。對(duì)大型制造企業(yè)的多車(chē)間冷源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)在線優(yōu)化與智能控制,系統(tǒng)能效提升一倍,年平均節(jié)電36.9%。

智慧污水處理廠

08

成果介紹

新型無(wú)痛光動(dòng)力治療皮膚病關(guān)鍵技術(shù)及轉(zhuǎn)化——新型實(shí)時(shí)可控?zé)o痛光動(dòng)力治療智能系統(tǒng)

5-氨基酮戊酸光動(dòng)力療法(ALA-PDT)是一種藥械聯(lián)合的新型靶向療法,治療非黑素性皮膚腫瘤、痤瘡、尖銳濕疣等難治性皮膚病療效顯著、副作用小。但ALA-PDT治療過(guò)程伴有劇烈疼痛,嚴(yán)重影響患者治療感受,是業(yè)界公認(rèn)的ALA-PDT治療瓶頸。此項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院、附屬上海市皮膚病醫(yī)院王秀麗教授帶領(lǐng)下,長(zhǎng)期致力于ALA-PDT臨床與基礎(chǔ)研究,在國(guó)內(nèi)外率先掌握了“無(wú)痛ALA-PDT關(guān)鍵技術(shù)”,形成相關(guān)成果申請(qǐng)國(guó)家專利,并將其轉(zhuǎn)化生產(chǎn)出第一代無(wú)痛光動(dòng)力治療儀用于臨床治療。在此基礎(chǔ)上擬進(jìn)一步打造個(gè)性化、智能化、便捷的新型無(wú)痛ALA-PDT,降低對(duì)專業(yè)醫(yī)師的依賴程度,打破技術(shù)壁壘,實(shí)現(xiàn)無(wú)痛ALA-PDT擴(kuò)大推廣應(yīng)用,引領(lǐng)“ALA-PDT無(wú)痛治療新時(shí)代”。

第一代無(wú)痛光動(dòng)力治療儀圖片

團(tuán)隊(duì)已將諸多原創(chuàng)性研究成果進(jìn)行臨床轉(zhuǎn)化,總結(jié)關(guān)鍵技術(shù)并將其推廣至全國(guó)2000多家醫(yī)院,直接獲益患者逾100萬(wàn)人次。

第二代治療儀

09

成果介紹

新型血液自身抗體的肺癌早期診斷試劑盒及應(yīng)用

肺癌是我國(guó)及全球發(fā)病率和死亡率均位居首位的惡性腫瘤,早期診斷對(duì)于降低肺癌死亡率具有關(guān)鍵意義。目前美國(guó)的肺癌低劑量螺旋CT早期篩查醫(yī)保項(xiàng)目因陽(yáng)性率過(guò)低,成本效益比存爭(zhēng)議,歐洲則擬采取血清學(xué)篩查陽(yáng)性人群再行CT的路線。隨著我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)和健康意識(shí)提升,體檢市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴發(fā)展趨勢(shì)。作為肺癌高發(fā)國(guó)家,我國(guó)肺癌早期篩查勢(shì)在必行。

同濟(jì)大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院在肺癌診斷和治療方面在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。肺科醫(yī)院粟波研究員項(xiàng)目組采用人類全蛋白質(zhì)芯片,以健康人群和多種肺部良性疾病患者為對(duì)照,對(duì)肺癌患者進(jìn)行了血清自身抗體的篩選,獲得一組具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全新肺癌診斷自身抗體。項(xiàng)目組采用基因重組技術(shù)表達(dá)了相關(guān)自身抗原,作為檢測(cè)自身抗體的配偶體,利用反向酶聯(lián)免疫吸附測(cè)定原理,建立了酶標(biāo)法檢測(cè)血清自身抗體用于肺癌早期診斷的ELISA試劑盒,獲得國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)。通過(guò)臨床前的回顧性驗(yàn)證和評(píng)估,表明此項(xiàng)目構(gòu)建的自身抗體檢測(cè)和聯(lián)合檢測(cè)肺癌(含早期)具有較好的敏感性和特異性,聯(lián)合檢測(cè)的總體特異性為96%,敏感性為77%,診斷性能已超過(guò)了目前已報(bào)道過(guò)的自身抗體類型組合。此項(xiàng)目主要關(guān)注體檢篩查和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng),用于肺癌的早期血清學(xué)篩查診斷,或肺部CT小結(jié)節(jié)的良惡性的輔助預(yù)測(cè),及肺癌的復(fù)發(fā)監(jiān)控和伴隨診斷,具有較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

10

成果介紹

新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)納米技術(shù)

新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)檢測(cè)納米技術(shù),是一項(xiàng)從技術(shù)原理、核心試劑及操作流程都具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、完全獨(dú)創(chuàng)的腫瘤液體活檢技術(shù)。該技術(shù)利用癌細(xì)胞特殊的代謝特點(diǎn),以及由此產(chǎn)生的特殊生物物理學(xué)特征,實(shí)現(xiàn)對(duì)白血病及各類實(shí)體瘤的CTC高效、靈敏、特異檢測(cè),解決了長(zhǎng)期制約CTC行業(yè)發(fā)展所面臨的瓶頸問(wèn)題。

同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院、附屬東方醫(yī)院陳炳地副教授聯(lián)合劉中民教授和崔征教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的新型CTC檢測(cè)納米技術(shù),從根本上解決了CTC高效、特異捕獲的瓶頸問(wèn)題。新型CTC檢測(cè)納米技術(shù)能從多個(gè)盲編的血樣中,準(zhǔn)確檢認(rèn)出癌癥血樣和健康血樣。其檢測(cè)敏感度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行其它技術(shù)。該技術(shù)也是目前世界范圍內(nèi)唯一一種能夠把白血病癌細(xì)胞從血液中捕捉并檢測(cè)出來(lái)的技術(shù)。新型CTC檢測(cè)納米技術(shù)首次解決了癌癥檢測(cè)、癌癥治療中急需解決而又長(zhǎng)期得不到解決的問(wèn)題,即能夠快速、安全、高頻檢測(cè)當(dāng)前的化療效果是否理想,并通過(guò)足量的捕獲CTC做藥敏測(cè)試,實(shí)現(xiàn)對(duì)抗癌藥物的個(gè)體化精準(zhǔn)選擇。

目前,該技術(shù)已經(jīng)開(kāi)展初步的科研轉(zhuǎn)化,在上海組建了專門(mén)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在福建組建了市場(chǎng)團(tuán)隊(duì),在同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院等三甲醫(yī)院開(kāi)展臨床研究。該技術(shù)已獲得多項(xiàng)創(chuàng)業(yè)大賽大獎(jiǎng),同時(shí)獲得了多項(xiàng)政府人才政策的支持。

“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”

評(píng)選活動(dòng)入圍名單

序號(hào)

成果名稱

學(xué)院

完成人

1

地下空間淤泥質(zhì)土雙真空電滲疏干降水技術(shù)

土木工程學(xué)院

王建秀

2

亥姆霍茲共振器及基于其的低頻寬帶吸聲降噪結(jié)構(gòu)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

李勇

3

一種新型治療骨關(guān)節(jié)炎的藥物

醫(yī)學(xué)院

崔磊

4

多源融合的定位導(dǎo)航技術(shù)DWELT

電子與信息工程學(xué)院

劉兒兀

5

多模態(tài)光聲分子成像和腫瘤診斷系統(tǒng)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

程茜

6

一種可用于經(jīng)導(dǎo)管二尖瓣置換的新型二尖瓣瓣膜支架及輸送系統(tǒng)

附屬同濟(jì)醫(yī)院

周永新

7

腫瘤和病毒糖蛋白抗體的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究

醫(yī)學(xué)院

周大鵬

8

靶向精準(zhǔn)再生醫(yī)療的新生兒附屬物干細(xì)胞資源遺傳信息分析系統(tǒng)

醫(yī)學(xué)院

薛志剛

9

汽車(chē)動(dòng)態(tài)底盤(pán)控制系統(tǒng)技術(shù)

汽車(chē)學(xué)院

吳光強(qiáng)

10

異型透明裝甲單晶制備成套技術(shù)

物理科學(xué)與工程學(xué)院

徐軍

11

一種可輔助閉合內(nèi)鏡下不規(guī)則粘膜創(chuàng)面的磁力系統(tǒng)

附屬同濟(jì)醫(yī)院

李婧

12

一種帶有脈氧儀的藍(lán)牙聽(tīng)診器

附屬上海市肺科醫(yī)院

梁碩

13

GMFB作為糖尿病并發(fā)癥和肝細(xì)胞肝癌生物標(biāo)志物的應(yīng)用

醫(yī)學(xué)院

呂立夏

14

高性能生物質(zhì)纖維的高效增值利用

航空航天與力學(xué)學(xué)院

李巖

15

基于5G專網(wǎng)+BSN區(qū)塊鏈架構(gòu)的智慧超聲平臺(tái)的建立

附屬第十人民醫(yī)院

徐輝雄

文:黃艾嬌

供圖:周游、獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)

視頻:宋宇星

原標(biāo)題:《硬實(shí)力!同濟(jì)大學(xué)發(fā)布“十大最具轉(zhuǎn)化潛力科技成果”》

政務(wù):同濟(jì)大學(xué) 2020-12-22 23:38

政務(wù):同濟(jì)大學(xué) 2020-12-22 23:38