富士康污染太湖流域 水危機引發擔憂

2010年工業廢水排放量最大5省 數據來源:環保協會、方正證券

2010年工業廢水排放量最大5省 數據來源:環保協會、方正證券2007年,“包孕吳越”的太湖藍藻泛濫,導致整個流域陷入飲用水危機,慘痛的生態教訓還歷歷在目。近日,富士康等企業大量排污導致太湖支流重金屬超標再次引起人們的關注。

有環保組織發布報告顯示,富士康、鼎鑫等企業設在江蘇昆山的工廠大量排污,可能導致太湖支流部分河段底泥中的重金屬污染物嚴重超標。媒體稱中國監管機構已就此展開調查。

中國是全球13個貧水國家之一,全國近半城市缺水。今年7月以來,全國各地持續高溫干旱的天氣。全球輿論都在擔心,中國旱情將使全球糧價上漲,甚至造成通脹惡化和社會動蕩。

韓國媒體稱缺水是導致中國經濟增長引擎熄火的“毒素”。無獨有偶,美國投資大師羅杰斯認為,如果中國不解決自己的水問題,就不會再有中國故事,終結中國繁榮的不是房產泡沫,而是水危機。

終結中國繁榮言之尚早,但山東濰坊被曝光往地下注滲污水,上海黃浦江死豬等層出不窮的水污染事件,已是中國水資源陷入危機的最好證明。

8月2日,環境保護部公布了2013年上半年中國環境質量狀況,報告顯示,上半年中國地表水總體為輕度污染,渤海灣、長江口、杭州灣、閩江口和珠江口等五個重要海灣水質極差。

此外,國土資源部公報顯示,作為中國居民生活用水主要來源的地下水,約有90%的地下水正在遭受不同程度的污染,約60%的地下水監測點屬于水質較差和極差。

工業化的艱難選擇

2010年工業廢水排放量最大5行業 數據來源:環保協會、方正證券

2010年工業廢水排放量最大5行業 數據來源:環保協會、方正證券上個世紀90年代發生的國際產業轉移使中國成為全球制造基地,富士康等代工企業迅速發展壯大,提供了大量穩定的就業機會,也拉動了GDP持續增長,增加了地方政府稅收,但是也對資源和環境造成巨大傷害。

一方面,中國依靠廉價勞動力投入、大量資源消耗和大規模投資的優勢,紡織、食品加工等勞動密集型產業以及鋼鐵、化煉等高耗能型產業高速發展,創造了經濟增長第一的神話,中國也順利成為全球第二大經濟體。

另一方面,在經濟增長第一的光環籠罩下,卻是能源消費第一和水污染排放第一的現實。工業是水資源污染的罪魁禍首。數據顯示,造成水污染的60%-80%污染源都是工業廢水,遠遠超過了農業污染源和生活污染源。其中,尤其以勞動密集型產業和高耗能型產業為最甚。

然而,長期依賴投資和外貿驅動經濟發展的模式造成的負面影響已經凸顯,今年以來,中國經濟增長不斷放緩,上半年GDP為7.6%。穩增長成為中國經濟發展的重要任務,作為國民經濟主導的工業顯得尤為重要。

2012年,工業生產總值初步核算數據約20萬億,同比增長7.9%,約占整個國民經濟的38%。包括工業和建筑業在內的第二產業生產總值約為24萬億元,約占國民經濟的45%。這意味著,雖然工業會帶來環境問題,但中國經濟的增長無法離開工業的支持。這也是中國政府一直以來面臨的發展與環境之間的矛盾。

此外,中國正加快推進城鎮化建設,城鎮化帶來的一系列就業問題和市場問題不可能只靠服務業,工業化需要與城鎮化并舉。目前來說,我們需要工業化來供養全國,這是平衡供需和調結構穩增長的內在要求。

水處理成為新的經濟增長點

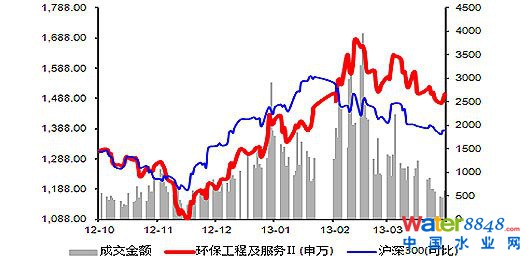

近期水處理版塊行業指數與滬深300指數比較 數據來源:上海證券

近期水處理版塊行業指數與滬深300指數比較 數據來源:上海證券中國政府顯然已經意識到水污染的嚴重性,但是,像富士康這類能夠提供大量就業和穩定稅收的高污染企業,以及鋼鐵、水泥等高耗能高污染的企業,讓很多地方政府愛恨交加。在穩增長的要求下,經濟發展需要工業化,而環境保護又需要去工業化,該如何平衡?

強制性地將富士康這類企業排除在外顯然不現實,也不利于經濟發展。但如果自攬包袱則會加大政府負擔,甚至影響一些地方經濟的發展和穩定。

事實上,高污染也是一個市場問題,市場自然淘汰更合理。在相互競爭下,優勝劣汰,虧損者、低效的、市場需求不大的企業自然淘汰出局。政府可以提供平等競爭的市場環境,制定先進合理的能耗標準和環保標準提高準入門檻,限制低水平的盲目投入。

對于如今中國的實際情況而言,“技術在外,市場在內”是治理水污染的主要特點,惟有依靠長期投資和政策扶植。值得慶幸的是,新一屆中國政府對環保工程的重視程度明顯提升。

據透露,環保部正在制定的《水污染防治行動計劃》,將投入2萬億資金來支持水污染治理。從現在至2020年,將投資4萬億元人民幣興建水利基礎設施。受此消息刺激,萬邦達、中電環保等污水處理概念股近期集體上漲。

從另一個角度來看,嚴重的水污染也意味著水處理市場規模龐大。花旗集團預計,中國的水處理市場在未來5年將以每年近10%的速度增長。可以預計,節能、工業固廢等資源綜合利用和污染治理等行業將在未來享受政策紅利,迎來發展的黃金時期。