美國(guó)地大物博,垃圾處理到現(xiàn)在還有70%是填埋方式,日本80%以上在焚燒。中國(guó)走過(guò)的路好像是跟著德國(guó)的道路走,比較德國(guó)管理體制,幾十年強(qiáng)德國(guó)垃圾管理在衛(wèi)生部,后來(lái)轉(zhuǎn)到內(nèi)政部,后來(lái)到環(huán)境部。中國(guó)很類似,92年之前在衛(wèi)生部,后來(lái)轉(zhuǎn)到建設(shè)部,但是現(xiàn)在一團(tuán)糟,建設(shè)部在主管,環(huán)保部在說(shuō)話,權(quán)力在發(fā)改委,我們的狀態(tài)有點(diǎn)像德國(guó)30年前的狀態(tài),80年代末90年代初。德國(guó)有關(guān)垃圾的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)都是在90年代制定,包括分類收集、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、基本的技術(shù)發(fā)展。

維爾利原來(lái)是德國(guó)公司,也是90年代末聯(lián)合國(guó)援助中國(guó)的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)的時(shí)代中國(guó)最大問(wèn)題是垃圾填埋場(chǎng)滲濾液,引進(jìn)了德國(guó)MBR技術(shù),到現(xiàn)在也是垃圾滲濾液處理主導(dǎo)技術(shù)。07年實(shí)現(xiàn)本地化,11年創(chuàng)業(yè)板上市,公司變化很快。公司從滲濾液處理轉(zhuǎn)向更多的垃圾處理前端,餐廚垃圾今年業(yè)績(jī)可能會(huì)超過(guò)滲濾液,公司更多轉(zhuǎn)向垃圾的綜合處理。杭能環(huán)境是中國(guó)生物沼氣行業(yè)最大的企業(yè)。公司生活垃圾綜合處理-機(jī)械生物處理技術(shù),有更多意義:有機(jī)物、溫室氣體、能源利用等意義。中國(guó)垃圾處理要解套需要發(fā)展過(guò)程,除了政治層面改革以外,從技術(shù)層面也需要突破。分類收集后的根本問(wèn)題還是要有嚴(yán)格的處理標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。

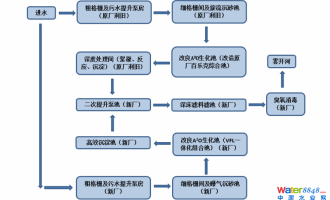

機(jī)械生物處理技術(shù):這20年的發(fā)展,在歐洲垃圾處理領(lǐng)域是一個(gè)技術(shù)突破,可以直接利用混合垃圾進(jìn)行厭氧處理,機(jī)械生物處理技術(shù)和厭氧消化技術(shù)結(jié)合,技術(shù)關(guān)鍵在于有機(jī)物分離,厭氧消化技術(shù)的關(guān)鍵不在于生物過(guò)程,而在于前端物料。德國(guó)維爾利公司所在地居民不愿意分類收集,也不愿意焚燒,也不能進(jìn)填埋場(chǎng),當(dāng)時(shí)這個(gè)技術(shù)發(fā)展起來(lái)。垃圾可以分為:有機(jī)質(zhì)(生物沼氣、水處理)、可燃物(高熱值燃料)、惰性物質(zhì)。

該技術(shù)關(guān)鍵有機(jī)質(zhì)分類可通過(guò)高壓解壓、篩分、淋濾水解、螺旋。該技術(shù)采用的是淋濾水解技術(shù),簡(jiǎn)單說(shuō)將混合垃圾進(jìn)行沼液回流,有機(jī)質(zhì)水解,通過(guò)自然淋濾和末端擠壓脫水(限制150mm物料直徑),實(shí)現(xiàn)生物降解有機(jī)質(zhì)分離,垃圾接收(粗大物料截留)、機(jī)械分類分選(方便末端擠壓脫水),第二步工藝核心是淋濾水解,然后擠壓脫水。

淋濾水解后的物料能達(dá)到含水量40%,熱值達(dá)1800-2000大卡,經(jīng)過(guò)10天生物干化,達(dá)到10-15%含水量,很容易通過(guò)機(jī)械分選將惰性物和可燃物,甚至生物質(zhì)和熟料分選出來(lái)。生物質(zhì)可進(jìn)行厭氧消化,可燃物在德國(guó)可以跟水泥廠、電廠結(jié)合起來(lái),德國(guó)有明確法規(guī),發(fā)電廠可以用25%這樣的RDF燃料,將垃圾處理進(jìn)行能源化過(guò)程,這一處理過(guò)程是冷處理,是生態(tài)的過(guò)程。

該技術(shù)在國(guó)內(nèi)的實(shí)踐,與國(guó)內(nèi)城市交流和參觀,有些城市也在做這方面的考慮。國(guó)內(nèi)這幾年,上海也做了機(jī)械生物處理方面的探討,也有比較多的失敗的案例,原因是德國(guó)有很多很好的技術(shù),技術(shù)引進(jìn)過(guò)程曲折,技術(shù)轉(zhuǎn)移并不僅僅是圖紙,很多的know-how在工程師腦子里,要有很好的合作,另外在德國(guó)應(yīng)用的技術(shù)在國(guó)內(nèi)并不一定適用國(guó)內(nèi),如餐廚垃圾處理,但德國(guó)的餐廚垃圾主要是超市過(guò)期食品,跟國(guó)內(nèi)餐館垃圾不同,里面成分復(fù)雜,因此這一過(guò)程必須要有創(chuàng)新。

公司廣州花都項(xiàng)目正在實(shí)施,廣州鄰避運(yùn)動(dòng)很激烈,垃圾焚燒很難上,該項(xiàng)目正在環(huán)評(píng),這種新技術(shù)存在一定問(wèn)題,并不是因?yàn)楣に嚰夹g(shù)新的問(wèn)題,主要是國(guó)家層面缺乏有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式,更多是政府方面協(xié)調(diào)不同行業(yè)之前的沖突與合作。RDF價(jià)值如何實(shí)現(xiàn)是個(gè)問(wèn)題,如水泥廠愿意用,但不愿意付費(fèi),如果焚燒發(fā)電可以直接轉(zhuǎn)化為電能,公司也在進(jìn)行創(chuàng)新,如經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理再使用垃圾焚燒,原因是百姓敏感的二惡英問(wèn)題,公司將有機(jī)質(zhì)進(jìn)行沼氣發(fā)電利用,把高熱值的物質(zhì)去焚燒,目前公司也在計(jì)劃推進(jìn)一些項(xiàng)目落地。

餐廚垃圾:現(xiàn)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)在實(shí)施的項(xiàng)目和企業(yè)(包括國(guó)內(nèi)和國(guó)外在中國(guó)的項(xiàng)目)出現(xiàn)的問(wèn)題是沒(méi)把餐廚垃圾做好,原因是厭氧消化客觀上要求不能有沉淀物、漂浮物,反應(yīng)器是不能隨便打開(kāi)的,所以必須要求前段物料處理非常適合才可以,否則就會(huì)有問(wèn)題。公司自己在幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題上,第一如何分選,餐廚垃圾沒(méi)有分類,如何適應(yīng),公司發(fā)展了自動(dòng)分選。第二怎么有效除渣,通過(guò)水解除渣將不適合厭氧的物料去除。另外油脂分離。厭氧技術(shù)很成熟,但國(guó)內(nèi)的厭氧反應(yīng)器探討的程度還是不夠的,比如為何白龍港出來(lái)的污泥還是很臭?還是有很多技術(shù)問(wèn)題需要解決,如厭氧反應(yīng)器短路問(wèn)題,任何物料進(jìn)來(lái)在甲烷化之前都要有4天,可能有20-40%物料沒(méi)有經(jīng)過(guò)消化就出去了,必然會(huì)臭,因此新型厭氧反應(yīng)器需要加強(qiáng)。

總結(jié)起來(lái),第一中國(guó)特色垃圾問(wèn)題就需要有中國(guó)特色的技術(shù),包括必要的政策;第二,有機(jī)質(zhì)能源化角度去解決混合垃圾問(wèn)題可能更生態(tài)和環(huán)境友好;第三,中國(guó)需要一個(gè)頂層設(shè)計(jì),現(xiàn)在垃圾處理是市長(zhǎng)頭疼的問(wèn)題,但沒(méi)有頭疼到中央,幾個(gè)部委之間的職責(zé)權(quán)利很混亂,從整個(gè)管理體系整合,需要必要的法規(guī)體系。

如有問(wèn)題,隨時(shí)交流!

-----------------------------------------------------------------------------

中信建投煤炭與環(huán)保團(tuán)隊(duì)