|

■ 都市時報記者 張小燕

很多居住在昆明的人還記得,2013年7月19日那場暴雨曾讓一直受缺水之困的昆明一夜之間成了“水城”,這場被定為特大暴雨級別的降雨,暴露了昆明主城區的排水“短板”,每年“雨季到昆明看海”的尷尬也不斷重復上演。

兩會上,如何緩解昆明城市內澇成為眾多委員關注的焦點問題,而“海綿城市”因其集蓄水與防澇等功能為一體,被眾多政協委員公認為是預防城市內澇的“良策”。

原因 管網老化阻塞嚴重

易引發城市內澇

2015年8月26日凌晨,一場降雨導致東三環虹橋立交、虹橋路太平村、前衛西路等多處路段出現淹積水。這不得不讓人們反思,隱藏在昆明地下的排水管網到底存在怎樣的問題?造成昆明城市內澇的“癥結”是什么?

“除了特殊的氣候原因外,內澇和當前城市建設太快、大量硬化的混凝土面積增加等原因也有著直接的關系。城市注重地上建設,而地下的設施建設卻沒有跟上,很多地面透水渠道被擋住了,這樣的建設導致城市排水不暢。”臺盟昆明市總支部在一份集體提案中指出。

此外,昆明城區不少排水管網設施是上世紀五六十年代修建的,一些地區排水管網鋪設不到位,布局不合理,早已跟不上發展的需求。排水管網(溝渠)淤泥阻塞嚴重、排水溝渠被其他管網侵占現象嚴重等,也是導致昆明城市內澇的重要原因。

致公黨昆明市委則認為,近年來,城市的急劇擴容超過了原有排水系統的負荷,也導致了昆明一些區域逢雨必淹。“同樣的城區面積,居住的人口增加幾十倍,產生的生活污水自然成倍增多,而地下的排水系統并未能隨之擴容,雨季時自然發生淹水。”

昆明滇投公司副總經理馬躍基此前接受本報記者專訪時曾表示,由于歷史原因,昆明的城市排水管網存在多頭管理、維護水平和銜接水平參差不齊的問題。主城區公共排水管網建設前期缺乏系統的專業技術審查,導致管網系統匹配性差,管網上下游不銜接,近遠期規劃難統籌,雨污分流難以達到預期效果,使得城市內澇問題得不到有效緩解。

管理 地下管網實施

“一城一頭一網”模式

針對昆明市部分排水管網“多頭管理”的現狀,經過專家反復論證,昆明相關部門就實現地下排水管網“一城一頭一網”的管理模式達成共識。即建立一個以市為主,以區為輔的管理體制來統領昆明的排水問題,由一個專業的公司統一管理整個城市的排水管網。

“實施‘一城一頭一網’的管理模式,通過專業公司對昆明整個排水系統進行統籌管理,才能有統一的標準,資金才能用到刀刃上。”馬躍基介紹,還可統籌掌握昆明整個排水系統的資料,包括使用年限、健康狀況等,并建立一個信息化平臺,進行數字化管理。“掌握到相關資料,就能對地下的排水管網進行及時更新和維護,以保證排水系統健康運行。”

2015年,昆明主城4200多公里排水管網的管理和維護,開始由昆明排水設施管理有限責任公司統一接管,實現了“一城一頭一網”的全新管理模式,排水公司計劃在接下來的3年時間內苦練“內功”,依次對主城區市政排水管網的關鍵節點、主干系統、支次系統進行逐步改善,使得昆明整個排水系統實現良性運轉。

昆明城市內澇問題的解決不是一蹴而就的事情。為緩解汛期城市內澇問題,昆明陸續采取了一系列的臨時措施。2014、2015年,昆明連續兩年在汛期實施防洪排澇應急工程,累計河道清淤50.59公里,清運淤泥26.35萬立方米,排水管網清淤307.67公里,清除淤泥量約為5.792萬立方米。

同時,昆明建立防汛責任人制度,汛期24小時值班制度等,并要求排水隊員24小時待命,發現淹水情況,及時處置。

規劃 主城79個淹水點

確定“治療方案”

2015年4月,由市水務局、市防汛辦牽頭編制了《昆明市城市防洪總體規劃(修編)》(以下簡稱《規劃》)通過市規委會領導小組審查。此次修編,根據《昆明市城市總體規劃》(2011-2020),將海口閘以上滇池流域的2920平方公里,滇池出口以下海口河12.5公里,西園隧洞出口以下沙河13公里,以及牛欄江楊官莊水庫以上59.3平方公里內主要河道都納入了《規劃》范圍。河道防洪標準分別采用防御50年或100年一遇洪水標準,城區淹水點采用5年一遇暴雨強度標準,長水機場采用3年一遇標準。

結合2013年“7·19”暴雨,調查梳理了淹水點并提出相應整治規劃。2013年7月19日強暴雨后共出現102個淹積水點,經調查梳理后可合并為79個點片,各片區淹水點均需進行治理,對此《規劃》提出了整治措施。

此外,汛情出現時需有第一時間的反應和應對機制,《規劃》也明確了雨水情站網的相關規劃,將在現有5個站點基礎上,擬規劃38個水情測報站(含水庫),規劃61個遙測雨量站,規劃79個淹水監測點,形成覆蓋昆明市城市的水情測報站網。

規劃建設的遙測站將具有定時自報、隨機自報、響應系統召測和遠地編程,以及轉發數據的功能,雨量、水位信息實現自動采集、存儲和傳輸,流量信息通過建立水位流量關系后由遙測站處理分析并存儲,再通過所建立的傳輸通信網自動傳送至水情中心站。

委員建言

政協委員莊林 應統籌三種水的系統性

一方面,汛期城市內澇問題屢屢發生;另一方面,昆明又是全國14個嚴重缺乏水資源的城市之一。在這種矛盾下,“海綿城市”的建設應運而生。2015年,重慶、武漢、廈門、南寧、濟南等16個城市列為“海綿城市”試點城市。昆明市2016年政府工作報告也提出,加快建設“海綿城市”。

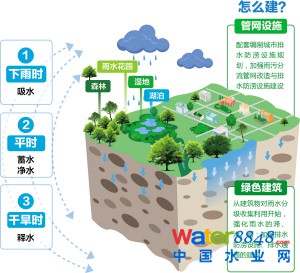

“海綿城市”該不該建,如何建?在今年市兩會上,這些問題成為眾多政協委員議論的焦點問題之一。市政協委員莊林表示,海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”。比如,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用。“昆明市應將‘海綿城市’建設放在優先的位置。”

莊林提出,“海綿城市”的建設,能夠在確保城市排水防洪安全的前提下,最大限度地實現雨水在城市區域的積存,滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態環境保護。“在‘海綿城市’的建設中,應統籌自然降水、地表水和地下水的系統性,協調水循環利用的各環節,并考慮其復雜性和長期性。”

政協委員沈斌 “海綿城市”建設應因地制宜

市政協委員沈斌表示,“海綿城市”的建設中,應建立雨水收集及利用系統,開發及改造城市社區建筑物、道路、綠化帶、停車場、廣場及公園等公共設施蓄留雨水的生態功能,盡可能恢復城市原有河道水庫、水塘溝渠的功能,提高雨水滲透率。

“大規模的綠化對‘海綿城市’的建設意義重大,植被永遠是蓄水的天然水庫及減少水分蒸發的最有效阻隔網。”沈斌介紹,應將建筑與小區雨水收集利用、可滲透面積、藍線劃定與保護等作為城市規劃許可和項目建設的前置條件,在建設工程施工圖審查、施工許可等環節,要將“海綿城市”相關工程措施作為重點審查內容:工程竣工驗收報告中,應該寫明“海綿城市”相關工程措施的落實情況,提交備案機關。

但是,“海綿城市”不是重編城市規劃,而是將其理念貫穿到城市規劃的各個方面;不是大拆大建,而是實現多層次水微循環;不是取代大排水系統,而是對大排水系統的強化和優化。應因地制宜,不能一味強求。

致公黨昆明市委 建“海綿城市”能有效減輕內澇

致公黨昆明市委在一份集體提案中指出,建“海綿城市”就是要發揮河、湖、池塘等水系的功能,讓綠地、花園、可滲透路面等配套設施形成“海綿體”,遇到降雨時,能夠就地或就近吸收、存蓄、滲透、凈化雨水,補充地下水,調節水循環。干旱缺水時,將蓄存水釋放出來,并加以利用,從而讓水在城市中的遷移活動更加自然。這樣,既可緩沖和減輕城市內澇的狀況,又能充分利用水資源,對昆明這樣缺水的城市,意義深遠。