2015年1月,證券時報上市公司社會責任研究中心和北京公眾環境研究中心(IPE)共同啟動“上市公司在線監測數據污染物排行榜”項目,以污染源在線監測數據實時公開為基礎,以上市公司定期報告中匹配的分、子、控關聯公司為跟蹤標的,實時收集30個省級環保部門官方網站對外公開的重點控制企業自行監測數據和達標情況,基于其排口污染物指標的超標時長和超標倍數計算風險值,并于每周二持續發布榜單。

環保榜跟蹤標的覆蓋1365家重點控制企業,涉及519家上市公司,分布于25個申萬行業分類的一級行業,其中化工、公用事業、有色金屬等三個行業的上市公司數量居前,并涵蓋了全國30個省級行政單位。2015年度,環保榜共計發布了49期。

本報告基于一年跟蹤上市公司及其關聯方污染物排放在線監測數據基礎上,對目前上市公司的企業自行監測公開情況、達標情況以及對應的處罰情況進行了梳理和總結,并針對目前存在的問題提出了合理化建議。

上市公司信息公開水平整體高于國控企業

環保榜項目組對比國家重點監控企業名單(2015),全國14920家的國家重點控制企業中,涉及上市公司或其關聯方企業1365家,占比9.15%。其中,包括必須公開企業982家。在2015年期間,886家企業實現了在線數據公開,占比約為90%。

《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》(下稱《辦法》),明確要求,國家重點監控企業為掌握本單位的污染物排放狀況及其對周邊環境質量的影響等情況,必須按照環境保護法律法規要求,組織開展環境監測活動。但在《辦法》實施已經兩年時間后仍然存在近一成企業未公開的情況,監測信息發布方面的缺陷制約了數據的應用。統計顯示,13家企業自行監測平臺顯示停產,83家企業在線數據待公開。

隨著新《環境保護法》、《大氣污染防治法》相繼實施,又對涉氣重點排污單位的在線監測數據公開做出進一步要求,擴大了應公開企業污染源在線監測信息公開的范圍,明確了對不公開數據企業的相應處罰。1月12日,在京津冀及周邊地區大氣污染防治工作座談會上,環保部部長陳吉寧提出,加強“高架源”污染管控。一季度前完成對國控“高架源”全部安裝在線監控設備,并實時公開監測數據,對不能達標排放的企業停產整治。同時,環境保護部將按季度向社會公開長期超標的國控企業名單,接受公眾監督。未來,未公開在線監測數據的關聯方企業很可能會面臨更大的處罰風險。

環境風險廣泛存在于傳統行業

“上市公司在線監測數據污染物排行榜”項目跟蹤覆蓋的1365家重點控制企業,涉及519家上市公司,分布于25個申萬行業分類的一級行業。

得益于在線監測技術發展和法規要求,大多數行業的排放企業已開始發布實時監測數據。監測周期內,超標排放共涉及17個行業。排名前三的分別為:化工、公用事業、建筑材料行業。項目主要聚焦在廢氣和廢水污染物排放達標情況,由此說明上述三個行業上市公司涉及與工業廢水污染源、工業廢氣污染源以及城市污水處理廠相關的企業環保達標情況不容樂觀。

值得一提的是,除了鋼鐵、水泥、電力、玻璃等大氣污染防治的重點行業企業。化工行業的廢氣、廢水排放達標情況同樣值得重視。依據申萬行業分類,化工行業的二級行業包括:石油化工、化學原料、化學制品、化學纖維、塑料、橡膠。

僅四成超標企業受環保處罰

2015年1月1日起新《環境保護法》及其配套辦法實施以來,對環境違法企業依法分別采取按日計罰等處罰措施,在全社會營造了嚴厲打擊環境違法行為的強大聲勢。

“上市公司在線監測數據污染物排行榜”項目數據中,全年共計141家上市公司或其關聯方上榜。然而,這其中僅有50家企業有環境監管記錄或環保處罰記錄,占比不到四成。這說明環保部門在線監測結果與環保執法還存在較大的不一致性。

在當前的監督性監測執法資源仍然不夠充足的形勢下,在線監測應當成為重要的監督手段和識別企業問題的工具。全面、及時公開在線監測數據、保障數據真實性和數據質量,有助于全面識別企業環境風險。

不僅如此,從企業受到的處罰來看,一般性罰款和其它類型的處罰仍然占主要比例。罰款記錄共有52條,總金額為2504.08萬元,其中按日計罰9起。13家上榜企業還因存在環境違法行為被查封扣押、行政拘留、停產整治、限產整治以及掛牌督辦等較為嚴重的環境處罰。

盡管如此,部分企業仍存在無視環境處罰、持續存在污染物排放超標的行為,違法成本偏低和處罰未執行到位的情況依然存在。以中國石油吉林石化分公司和國中水務秦皇島污水為例,中國石油吉林石化分公司因大氣污染物超標排放行為去年累計被按日計罰5次,罰款金額共計387萬元。但在全年的監測中,該企業仍然多次超標上榜,遲遲未實現整改。而國中水務盡管在2015年收到千萬罰單也并未改變企業在線排放數據長期超標的狀況。由此,項目組認為當前環保處罰力度尚不足以讓環境風險轉化為財務風險。

環保榜助推在線超排上市公司整改

共計28家企業對榜單進行了回復,并且大多實現了合規排放。而更多的企業并未對其超標原因和后續整改措施進行公開說明。這反映了大部分存在在線超標行為的上市公司及其關聯方對在線數據超標的重視程度較低,主動溝通意愿不強。

28家反饋企業中,多數是對超標排放的原因進行的回復和說明。但也有部分企業對榜單提出質疑。例如,某企業認為榜單研究說明中提出的跟蹤范圍是上市公司的分、子、控企業。其上榜企業非上述關系,且投資額度不大。因此,不應被納入榜單。而該重點控制企業被納入跟蹤范圍的原因是該企業對上市公司利潤貢獻率超過10%。

從目前的企業自行監測數據顯示來看,曾經進行反饋的企業大部分已經顯示達標。

在監測周期內與各方的溝通中,存在部分企業和環保部門、上市公司和下屬企業相互推諉的現象。《大氣法》第二十四條規定,重點排污單位應當安裝、使用大氣污染物排放自動監測設備,與環境保護主管部門的監控設備聯網,保證監測設備正常運行并依法公開排放信息。明確企業是在線數據有效、真實公開的責任主體。該法第一百條規定,重點排污單位不公開或者不如實公開自動監測數據的,由縣級以上人民政府環境保護主管部門責令改正,處二萬元以上二十萬元以下的罰款;拒不改正的,責令停產整治。

受執法力度小的影響,單純地罰款對大企業或融資渠道廣、受地方政府保護的企業很難造成實質性的影響,這可能會掩蓋企業環境風險程度高的事實,一旦因為違法成本低于整改成本而導致“劣幣驅逐良幣”的局面,就會使風險在各高污染行業積聚。建議各地環保部門將從嚴執法與經濟手段相結合,跟進整改并輔之以配套的經濟措施鼓勵整改,從而真正幫助企業改善現狀。

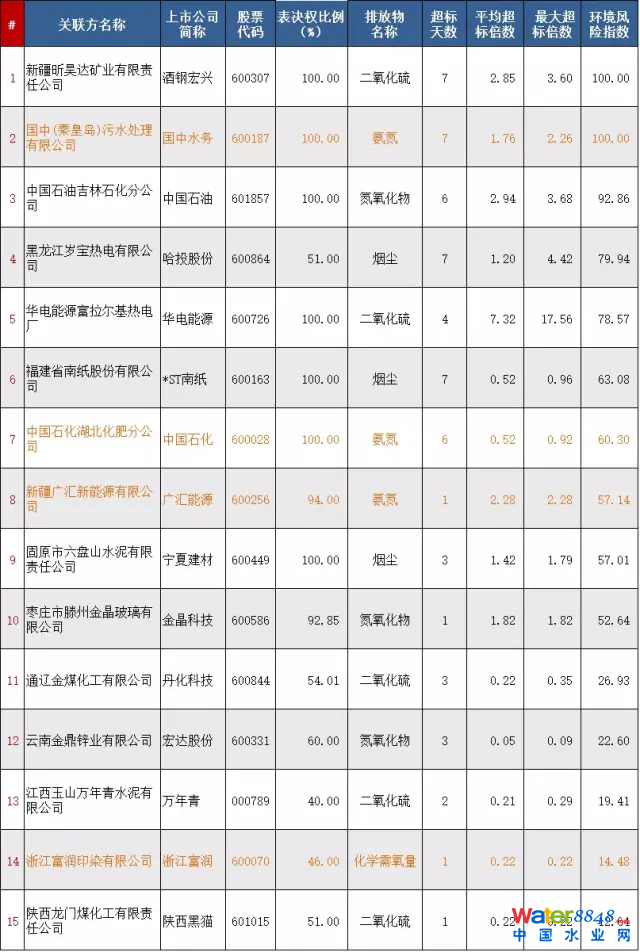

附:最新三期“環保榜”

(榜單來源:“上市公司排污榜”微信號)

上市公司污染源在線監測風險排行榜(1.4-1.10)

上市公司污染源在線監測風險排行榜(1.11-1.17)

上市公司污染源在線監測風險排行榜(1.18-1.24)

2015上市公司排污榜報告發布 141家上市公司超排上榜【附最新榜單】

來源:證券時報