山地小城鎮排水防澇解決方案和建設案例

文章來源:高均海、蔣艷靈、石煉 中國給水排水 發布時間:2016年08月30日

(更詳細內容參見《中國給水排水》第14期:山地小城鎮排水防澇規劃與建設探析,作者:中國城市規劃設計研究院 高均海、蔣艷靈、石煉)

編者按

小城鎮是城鄉發展的紐帶,對我國城鎮化建設、全面實現小康社會具有重要的影響和意義。山地小城鎮人地矛盾突出,隨著人類活動、氣候變化等多因素的影響,排水防澇壓力日益突出。因此規劃階段應綜合考慮當地氣候、土壤、地理位置等特點,探尋內澇形成的原因,結合當地經濟社會可持續發展的要求,對規劃方案精心系統布局,挖掘歷史民族特色,理順山水格局,銘記人文情懷,梳理脆弱的生態格局,適度保留山體、水系格局,明晰小城鎮排水防澇與建設的關系,合理選擇排水防澇標準,將外河、內河、場地排水、道路交通、豎向設計等問題統籌考慮,多角度、多層次進行研究,形成小城鎮特色,保證小城鎮安全。

作者簡介:高均海(1980-),湖北京山人,大學本科,工程師,中國城市規劃設計研究院城鎮水務與工程研究分院生態環境研究所副所長,研究方向為城鎮水務、城市基礎設施規劃與建設。

1山地小城鎮排水存在的問題

(1)建設標準偏低

山地小城鎮一般依山臨水,緊鄰流域性河道,外來洪水的威脅大,地方政府較為重視,積極建設防洪堤保護城鎮安全,但受制于資金短缺,老城鎮多以10年一遇標準設防,部分新建區域采用20年一遇。

小城鎮雨水設計重現期多采用0.3~1年一遇排放標準。由于技術條件有限,大多沒有自己地區的暴雨強度公式,直接取用周邊市(縣)的。但一般山地小城鎮受小氣候影響明顯,降雨較周邊市(縣)頻繁且雨峰值更高,導致排水防澇系統設計標準偏低。

(2)行洪空間被擠占

隨著中國城鎮多年快速的建設和發展,山地小城鎮有限的可用空間已基本開發完畢。城鎮建設對山體的進一步開發,一來建設成本高,二來可能會誘發山體滑坡、崩塌和泥石流等地質災害的影響。因此建設過程中擠占過境河道的漫灘和山洪溝的行泄空間,成為了小城鎮發展的首選,但也加劇了城鎮的排水防澇安全隱患。

(3)缺乏系統規劃

小城鎮規劃建設過程中,排水防澇系統建設主要以總體規劃中的防洪規劃與排水工程為依據,其中防洪規劃只對城鎮建設提出設防標準要求,未明確道路交通、場地開發、內河水系與防洪水位的銜接關系;排水工程主要明確雨水管道的走向與規格,但未明確管道出口與內河水位的高程關系。由于缺乏全面、系統、詳細的專項規劃予以支撐,城鎮排水管道、內部水系以及過境河道間的水位銜接關系不盡明確,排水防澇設施的系統考慮不周全,增加了內澇風險。

因建設用地有限,規劃對山洪水排泄通道、內部雨水排放通道預留富余空間有限,一旦遭遇超標降雨,城鎮將面臨不同程度的內澇。

2山地小城鎮排水防澇解決方案

內澇防治是一個復雜的系統工程,不僅涉及河道、溝渠、管網,還要做好與城市用地布局、道路、綠化、場地開發等多方面的有效銜接,并將灰色排水設施與綠色排水設施系統結合,兼顧超標雨情的影響。

2.1構筑防洪工程,避免外來洪水威脅

過境河道洪水對山地小城鎮內部排水系統的頂托是內澇形成的主要原因之一,如何根據小城鎮所處的地形地貌、自然地理位置以及過境洪水的特性,通過建設必要的防洪工程措施,提高小城鎮的防洪應對能力,是小城鎮排水防澇安全的必要條件。

(1)規劃方案

小城鎮歷史內澇災害數據基本沒有專門統計,很多新建區域甚至無歷史內澇資料。防洪工程規劃建設前,要全面收集當地有關洪水的資料,從當地或周邊志書、譜牒、文藝作品等文獻資料中找到有關歷史上發生的洪水記錄。查閱各種年鑒、收集小城鎮所在地的江河流域(區域)規劃、防洪專業規劃等,全面了解當地歷史上發生過的較大洪水,統計分析洪水的發生規律,更加深入了解當地山洪危害的成因。

防洪標準隨著城市的建設和發展要逐步提高,堤防系統構建時,要考慮城鎮進一步發展的可能性,適度提高防洪標準。城市防洪工程建設要考慮外洪與周邊山洪的影響,其中外洪主要參照防洪規劃,防洪標準應根據城鎮等級及當地經濟發展情況,一般按20~50年一遇選取。

小城鎮多位于山地溝谷區域,防洪規劃要與城市總體規劃充分溝通與協調,工程措施與非工程措施相結合,充分考慮超標降雨對小城鎮建設的影響,發生超標準洪水時,應有預案對策。

(2)建設案例

四川省康定縣新都橋鎮,規劃人口3萬人,建設用地面積3.4平方千米,屬318國道上進入藏區第一鎮。鎮區建設用地主要集中于力曲河兩側漫灘地,鎮區以上流域面積為854平方公里。

鎮總體規劃編制過程中,將力曲河防洪規劃同步開展,防洪通道與規劃用地布局相協調,為河道預留充足的行洪空間。

鎮區周邊的山洪水,根據地形地勢分區排放,即高水高排,低水低排。山洪通道沿線設置擋泥與疏通設施,并預留泥石流通道,兩側綠帶寬度均不小于20 m。同時鎮區建設保留近1平方公里高臺地,應對過境河道力曲河發生超標洪水時的緊急避險。新都橋鎮防洪工程規劃見圖1。

圖1 新都橋鎮防洪工程規劃圖

2.2構建城鎮水系,保證內部排水安全

城鎮水系主要指為保證小城鎮安全,規劃和建設過程中保留的天然或人工新建的城鎮內部的排水河道、溝渠等,是城鎮總體空間框架的有機組成部分,是小城鎮排水防澇重要的大排水通道,是超標降雨重要的行泄通道。

(1)規劃方案

在滿足排水防澇安全的前提下,充分營造河流水系的景觀效果,盡可能利用其自然形態,注重連通性,保證生態完整性。山洪流速較快,沖刷能力強,人工硬質護岸抗沖刷能力強,生態景觀效應差;自然生態護岸生態效應好,但抗沖刷能力差。山地小城鎮建設用地有限,一般采用緊湊型開發模式,須對河道斷面形式、水位、流速進行合理計算與判斷,以達到節省土地、節約投資、保證生態的要求。

(2)建設案例

四川省綿陽市北川新縣城,汶川大地震后唯一異地新建的縣城,原址為安昌河的山前沖積帶,西部典型的河壩地區,規劃占地面積7平方公里,現狀建成區面積5平方公里。北川新縣城建設過程中,水系構建以打造羌族特色的水系景觀為理念,利用其內部天然水系與農業灌渠規劃了8條主要水系,其中以防洪為主要功能的4條,以排水為主的2條,以景觀為主的2條,具體見圖2。

圖2 北川新縣城水系總圖布局圖

防洪河道以保證洪水順利排放為主,斷面按照5年一遇洪水位為分界線,5年一遇洪水位以下采用人工硬質護岸,增強過流能力,防止堤岸被過度沖刷,節省建設用地;5年一遇洪水位以上采用生態自然護岸,滿足景觀要求。對主要承擔城市內部排水功能和景觀功能的河道,全部采用生態護岸,雨水以蓄滯為主,緩釋慢排。北川新縣城河道建設實景見圖3。

圖3 北川新縣城河道建設實景

2.3加強管網建設,提高雨水排放標準

雨水管網是場地雨水排放的重要載體,城市雨水管道的容量主要是根據設計流域內城市本身產生的水體確定的,適度提高管網建設標準,利于強降雨時場地內部雨水的順利排放。管網規格的確定,與暴雨強度公式及其重現期有著重要的關聯。我國暴雨強度公式的編制主要經歷兩輪熱潮,第一輪為20世紀70—80年代,所涉及的對象主要為地級市及以上城市和特殊地帶的縣城。第二輪是最近三年,以落實《國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知》為主,根據住房和城鄉建設部與國家氣象局聯合發布的《城市暴雨強度公式編制和設計暴雨雨型確定技術導則》,編制確定各市(縣)暴雨強度公式。

(1)規劃方案

由于山地小城鎮一般經濟條件較為落后,氣象監測、分析設施匱乏,暴雨強度公式多利用周邊市(縣)的。但受當地小氣候影響,其降雨較周邊市(縣)頻繁且雨峰值更高,因此暴雨強度的選取及重現期的合理確定顯得尤為重要。設計的確定應考慮多因素的影響,經綜合分析比較以后確定。

山地小城鎮建設資金有限,老舊鎮區合流制管網、路邊排水溝渠現象較為普遍,建設過程中,應在尊重歷史現狀的前期下,合理確定改造方案。對于路邊排水邊溝,應分析其匯流面積、考慮是否容易淤塞的情況下,確定是否保留現狀、加蓋板或改造為排水管道;現狀合流制系統,應在充分了解老鎮區管網的復雜程度、資金保障情況下,提出合流制截流改造或雨水分流改造計劃;新建區域盡可能采用分流制排水體制。

(2)建設案例

北川新縣城位于四川盆地西北邊緣鹿頭山暴雨區的中心地帶,是綿陽北部降雨量較大的地區。由于北川新縣城范圍內無氣象監測站,選擇距離北川最近的綿陽市暴雨強度公式作為參考。為保證參數的合理性,結合北川新縣城的降雨特征,選取四川省兩個降雨量比較大(年降雨量分別為1400mm和1700mm)的城市雅安市和攀枝花市(原渡口)的暴雨公式來核算北川新縣城的設計重現期。通過對單位面積徑流量的計算,并與綿陽暴雨強度公式推算的結果進行比較,最終確定北川新縣城采用綿陽暴雨強度公式,暴雨重現期采用2年。新縣城建成至今已有6年,經受了2010、2011年連續兩年百年一遇降雨,未出現內澇現象。

2.4重視豎向規劃,合理組織場地有序排水

豎向規劃是基于排水模式,在滿足功能要求、保障城市防洪、排澇安全的前提下,對各類城市用地豎向標高而做的安排。由于城鎮治澇規劃的最終實現是個長期的過程,而建筑物、城市道路一旦確定則很難改變,因此,在確定小城鎮豎向規劃前必須深入研究排水防澇規劃的近遠期關系。

(1)規劃方案

山地小城鎮受外洪水位、內部排水、地下水位等多重因素的影響,小城鎮內部排水防澇安全與道路、場地豎向規劃密切相關。小城鎮場地排水主要有以下三種處理方式:一是維持現狀地面高程,建設排水泵站;二是提高場地與道路地面高程,保證城鎮內部雨水的順利排放;三是對周邊河道疏通、深挖,降低防洪水位高程,滿足防洪排澇要求。受制于自然因素如地理、水文、地質、氣候等,以及考慮人文因素如歷史、經濟、社會、文化等因素影響,道路和場地豎向宜采用多樣化的處理手法。

(2)建設案例

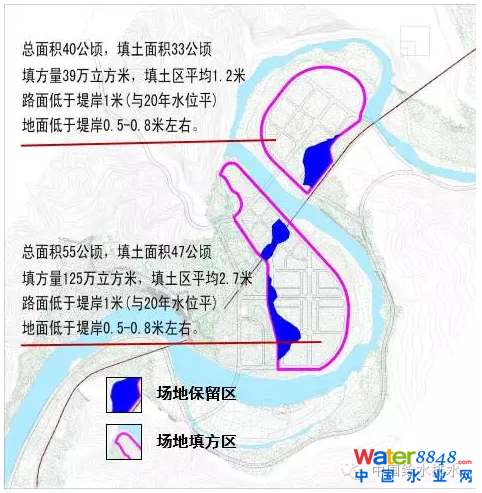

場地豎向充分考慮自然因素,以青川竹園鎮區為例。青竹江“S”型穿過鎮區,形成梁沙壩和史家壩兩塊山前平壩灘地,承擔著汶川地震后青川老縣城喬莊鎮的大規模功能疏解的任務,規劃區面積約3.2平方公里。為保證鎮區防洪安全,均建設高于現狀建設用地標高的防洪堤防,避免過境河道外洪威脅,但內部場地排水不暢。

規劃建設過程中,利用周邊丘陵場地平整時多余土方,將現狀場地整體高程提高3~4米,不低于青竹江20年一遇洪水高程,在合理開發鎮區周邊建設用地的同時,保證了土方的合理利用,保證了梁沙壩和史家壩排水防澇安全。竹園鎮區道路、場地土方工程量與洪水位的關系見圖4。

圖4 竹園鎮區道路、場地土方工程量與防洪水位關系圖

場地豎向考慮人文、宗教因素,以西藏某鎮區為例。西藏某鎮區,雅魯藏布江支流尼洋河沖擊形成的灘涂,區域性行政、經濟中心,建設用地面積約6平方公里。城鎮空間形態呈條帶狀,南北向長約5000米,東西向最大寬度約2000米,現狀地面高差12米左右,整體坡降約0.25%,外洪設防水位高于地面2~3米。當地生態環境較為脆弱,且山體多為神山,不宜大面積開挖;鎮區內雨水如采用泵站強排,造價及維護費用高。通過與規劃用地布局協調,對現狀河道進行整理,使其南北向貫通鎮區,并作為鎮區內部雨水排放通道,河道出口位于最南端低洼區。規劃建設通過對河道疏通與深挖,降低鎮區地下水位,保證市政管網的安全埋設;深挖后的砂石運至鎮區南部低洼區,提高地面標高至防洪水位以上。通過以上工程措施,避免了大量土方工程,保證了城市安全,西藏某鎮區建設用地規劃見圖5。

圖5 西藏某鎮區建設用地規劃圖

2.5推進海綿建設,提高城鎮防災彈性

目前我國開始全面推進海綿城市建設,強調利用綠色、生態化設施,注重與傳統的排水設施有效結合,建立和完善城市的“海綿體”,強化對城市徑流的控制和管理,從而達到保護和修復水生態、改善水環境、提高排水防澇應對能力等多重目標,構建健康、可持續的水循環系統,實現城鎮化與資源環境的和諧發展,減少雨水的直接外排,減輕鎮區內部排水防澇壓力,緩解下游地區防洪壓力。

(1)規劃方案

強調利用綠色、生態化設施,注重傳統的排水設施與生態的海綿設施有機結合,強化對徑流的控制和管理,從而達到保護和修復水生態、改善水環境、提高排水防澇應對能力等多重目標,構建健康、可持續的水循環系統,實現城鎮化與資源環境的和諧發展。

(2)建設案例

北川新縣城以建設生態城市為目標,在低影響開發、可持續排水系統等方面進行了有效探索,在改善城市水環境、保護和修復城市水生態的同時,提高了排水防澇的安全可靠性。以該縣城爾瑪小區為例。該小區內部建設眾多雨水自然蓄滯、植草溝、雨水花園等低影響措施,人行步道、停車場、廣場全部采用透水鋪裝,小區內部雨水管道采用穿孔管;所有公園、綠地均利用低影響開發措施,雨水自然匯入、滲透、溢流,全部摒棄了傳統的雨水管網系統,節省大量投資。通過以上措施,有效避免了場地內澇。該小區雨水花園和透水廣場見圖6和圖7。

圖6 北川新縣城某雨水花園實景圖

圖7 北川爾瑪小區透水廣場

利用河道構建多功能、多層次雨水蓄滯系統,加強雨水資源化利用,綠地澆灑水源全部為河道梯級蓄水體存儲的水量,有效攔截河道下泄水量,減輕下游城鎮的防洪、排澇壓力;同時采用多種濕地系統組合,增強水體自凈能力,保證了鎮區水環境質量。北川順義河、永昌河河道實景分別見圖8~10。

圖8 北川順義河保留自然形態河道

圖9 北川永昌河自然濕地系統

圖10 北川永昌河水流自然曝氣系統

3結語

目前小城鎮排水規劃面臨多方面的難題,從技術角度上,現有排水防澇相應規范與要求更多針對城市展開,對小城鎮的建設方式關注度相對欠缺,且城建系統和水利系統統計手段、計算方法不銜接,甚至存在概念定義不清的問題。從管理上,當地人才匱乏、可投入資金有限,規劃設計難以很好的執行。而我國小城鎮發揮著城鄉紐帶作用,眾多小城鎮是歷史文化的積淀結果,因此規劃方案要精心系統布局,精細經濟比較,理順山水格局,銘記人文情懷,梳理脆弱的生態格局,適度的保留山體、水系格局,明晰小城鎮排水防澇與建設的關系,合理選擇排水防澇標準,將外河、內河、場地排水、道路交通、豎向設計等問題統籌考慮,多角度、多層次進行研究,形成小城鎮特色,保證小城鎮安全。