碧水源模式:碧水源進駐四川美姑參與“國家重點生態功能區”建設 /潛心膜技術 再生“一條河”

碧水源進駐四川美姑參與“國家重點生態功能區”建設

時間:2017-12-07

來源:碧水源

日前,碧水源成功中標四川省美姑縣生態水環境綜合治理市政公用工程PPP項目,總投資33.09億元。項目建成后,將極大改善當地人居環境,提升城市承載水平,開發文化旅游市場,帶動區域經濟的快速發展。

美姑縣位于四川省涼山彝族自治州,境內有國家級自然保護區,自然資源、民俗文化豐富多彩,是極具發展潛力的多民族區域。2016年9月,國務院批復同意美姑縣為“國家重點生態功能區”,這對當地的生態文明建設和生態環境保護工作提出了更高要求。

據悉,碧水源即將投建的美姑縣生態水環境綜合治理市政公用工程PPP項目,包含水與污水處理、水環境治理、綠色生態走廊和海綿城市建設等14個子項目。碧水源在該項目中,不僅將會應用其領先的膜技術,減少污染物的排放,提升水體水質,還將利用其在城市和流域治理方面的綜合技術優勢和運營能力,為當地改善整體環境質量、推動綠色發展發揮積極作用。

近年來,碧水源不斷加速完善環境保護產業鏈,成為我國環保行業的領軍者,也是我國環保行業及創業板市值最大的企業之一。碧水源目前已將業務從水務領域成功延伸至城市生態環境建設領域,正快速實現由專注于水環境治理的“專科醫院”向全面具備生態環境綜合治理能力的“三甲醫院”轉型升級,形成了包括市政污水和工業廢水處理、自來水處理、民用凈水、濕地保護與重建、海綿城市建設、河流綜合治理、黑臭水體治理、市政景觀建設、城市光環境設計建設、危廢處理處置等在內的全業務鏈。碧水源近年來頻頻拿下國家級重點工程,是全國多個省份提升區域性整體環境質量的主力軍。

碧水源:潛心膜技術 再生“一條河”

上海證券報

|

|

⊙記者 喬翔 ○編輯 孫放

70億立方米,接近黃河年徑流量的九分之一,相當于海河的三分之一,超過北方不少中等河流的水量——這就是碧水源(300070,股吧)迄今所建設的數千個膜法水處理工程每年再生的水資源規模。

從17年前的一家小公司,到如今營收近百億、資產330億、市值近600億的行業龍頭,碧水源秉持“中華不碧水,吾輩誓不休”的理念,將世界領先的膜技術用于水質凈化,助力化解我國“水臟、水少、飲水不安全”難題,為城市與流域生態環境建設提出解決方案。

碧水源更懂得如何借力資本實現躍升,卻不被資本誘惑所左右。公司的募資使用、資本運作緊緊圍繞主業,以“皮”與“毛”來界定產業與資本的關系。

持守 不做低標準的水質改善項目

“國標把地表水質量按功能從高到低分為Ⅰ至Ⅴ類,污染程度超過Ⅴ類的水,通稱"劣Ⅴ類",除可調節局部氣候外,幾無其他用處。一些水務公司的所謂提標改造類似"賣藥不治病",雖然提了標,但最后產出的水仍是相當于劣Ⅴ類的臟水。碧水源的原則是,不讓我們改善到Ⅳ類水標準,就不做這個項目。”在碧水源總部大廈會議室,公司董事長文劍平談及公司發展歷程時,再三強調他的做事原則,一如“中華不碧水,吾輩誓不休”的公司理念。

創立于2001年的碧水源,是國內唯一一家集全系列膜材料研發、全系列膜生產與裝備制造、膜工藝應用于一體的環保企業,以其世界領先的膜技術解決我國“水臟、水少、飲水不安全”的三大難題。截至目前,碧水源已參與了太湖流域等多個水環境敏感地區的治理,已建成數千個膜法水處理工程,占膜法水處理市場份額的70%以上;相關項目日處理規模約2000萬噸,占水處理行業總量的近10%;每年生產高品質再生水70億噸,相當于再生了一條河流。

工欲善其事,必先利其器。作為潛心水處理與資源化的“水匠”,碧水源的利器就是膜技術,該技術曾兩次獲得國家科技進步二等獎。公司的膜生物反應器技術(MBR)出水水質可達Ⅳ類水質標準,已成為我國解決“水臟”問題的關鍵支撐性技術。公司還創造性地開發出了超低壓選擇性納濾膜(DF),與傳統的膜產品相比,通量高,脫鹽性能好,操作壓力和運行成本低。而通過“MBR+DF”雙膜技術,碧水源還可把污水進行超凈化處理,升級到Ⅱ類或Ⅲ類水質,可作為飲用水水源和地下水源地的重要補充,能有效解決水資源短缺地區的“水少”問題。

此外,公司的反滲透膜(RO)可以阻擋所有溶解性鹽及分子量大于100的有機物,適用于海水淡化、苦咸水脫鹽、工業水循環利用、納濾及反滲透濃水處理等。

定力 產業與資本的“皮毛理論”

技術優勢之外,資本的加速和倍增效應,也是碧水源迅速做強不可或缺的要素。但是,面對真金白銀的巨大“誘惑”,碧水源又能“心如止水”。

“對于產業和資本的關系,我的理解是"皮"和"毛"。”在文劍平看來,碧水源首先要把主業做扎實,只有這樣,“毛”(資本)才會實實在在地依附于“皮”(實業),并深深扎根。

“上市之初,公司募集了不少錢,還有超募的,我們抵御住了一些短期高回報項目的誘惑,夯實根基,發展實業,只做能實際解決環境問題的事。”回憶起當年的戰略選擇,談到公司發展歷程及所創造的社會和經濟效益時,文劍平透出了實業家特有的自豪感。自2010年上市以來,碧水源所募集的24億元資金,已全部投向主業。

從17年前的一家小型科技環保企業,到如今總資產逾330億元,碧水源已學會有效借助資本力量實現躍升,而不被資本所左右。

“其實,公司當年開發的第一代膜與國內其他品牌相比,性能差別不大,但跟國際水平比,差距很明顯,自己開發升級至少需要兩三年,而有了資本的助力,就能引入國際水準的研發團隊,快速發展國際頂尖的技術,建立具有獨立知識產權、國際一流的系列膜與裝備制造生產線,一舉實現膜技術的迭代更新。”文劍平坦言。

對外延并購,碧水源出手次數不多,卻往往一擊必中。如2016年初,公司以12.32億元收購了具有工程建設資質的久安集團49.85%的股權。根據當時的業績承諾,久安集團2015年至2017年的三年凈利潤分別應達1.73億、1.99億、2.36億元。碧水源今年的半年報顯示,久安集團上半年凈利潤已達1.44億元。

“這次收購太值了!”文劍平難掩心中喜悅,“如果沒收購久安集團,我們現在可能會寸步難行,因為我們自身是沒有市政一級、二級資質的。碧水源剛開始時只是一個技術、產品供應商,沒有工程資質怎么去投標?可以說,收購久安集團對碧水源PPP業務的開展起到了至關重要的作用。”三季度業績預告顯示,公司今年前三季度凈利潤預計在7.03億元至7.69億元,同比增長60%至75%,增長主因之一就是較好地抓住了PPP模式的產業機遇。

“有些比我們(規模)小很多的公司,上市后頻頻收購兼并。就好像一個嬰兒,牙齒和胃都沒有長好,如何能消化得了?這就是不正確的運用資本。”文劍平指出,碧水源規劃的是如何進一步借助資本提升綜合實力,強化主干。

跨越 創新發展“三翼齊飛”

發展順風順水,碧水源仍不敢懈怠。對于成為業績增長點的PPP模式,文劍平認為,一個好PPP項目的主要收益需涵蓋投資、工程、設備和運行四個方面,碧水源在這些方面有優勢,但由于其他一些公司并不能全面運作到位,導致“負債迅速增加,危機迅速積累”。因此,只有公開透明、信譽度及融資能力良好、技術和創新能力兼備的公司才能實質參與PPP項目并獲益,否則將適得其反。

居安思危,提前布局。碧水源享受PPP政策紅利的同時,也在認真思考PPP熱潮退去后的發展路徑。文劍平表示:“我們現在要做的就是思考兩年、三年以后的事情,并精準布局。”

碧水源的凈水機業務,主要解決“飲水不安全”問題,關系到民生健康,是一個潛力巨大的民用市場。經過五年的技術積累,碧水源耗資3億元自主研發出新一代超低壓選擇性納濾芯,實現目標分離物的選擇性過濾,濾去重金屬等有害物質,同時保留對人體有益的礦物質元素。

數據顯示,2017年上半年,公司凈水機業務營收接近1億元,占總營收的比例約為3.4%。不過,與去年同期相比,占比已顯著提升。

不僅如此,碧水源的業務還延伸到了城市生態環境建設的各方面,目前已形成市政污水和工業廢水處理、自來水處理、海水淡化、民用凈水、濕地保護與重建、海綿城市建設、河流綜合治理、黑臭水體治理、市政景觀建設、城市光環境設計建設、固廢危廢處理等全業務鏈。

至此,碧水源未來的發展脈絡也愈發明晰。公司董秘何愿平表示:“核心的水處理業務,加上凈水機業務,以及固廢、環境監測、土壤修復、節能等,努力做到"三翼齊飛"。”

總投資25.5億元碧水源環保產業園項目落戶永修

發布時間:2017-12-01 來源: 九江新聞網

九江新聞網訊(劉通 鄭文斌)近日,永修縣與北京碧水源科技股份有限公司舉行了江西(贛江新區)環保產業園項目簽約儀式,該項目總投資25.5億元,落戶永修縣馬口產業園。這既是永修積極響應落實省委、省政府加快推進江西省節能環保產業跨越式發展,促進全省生態環境保護與生態文明建設的具體實踐,也是永修轉變發展方式,挖掘資源潛力,推動新能源產業開發,實現縣域經濟可持續發展的重大舉措。

據了解,北京碧水源生態環境科技有限公司是中國環保行業、水務行業領軍企業,2010年在深交所掛牌上市。該項目通過省環保廳、省鐵投公司、省環科院、省節能環保公司等多方幫扶,計劃投入5.5億元用于裝備制造,年產智能一體化污水處理設備1500套,凈水器20萬臺。項目達標達產后,預計年產值達10億元以上,年上交稅收4000萬元以上;同時投資20億元,采取PPP模式與永修組建合資公司,對縣域內城鄉供排水一體化、市政污水和工業廢水處理、自來水處理、濕地保護與重建、海綿城市、市政基礎設施、黑臭水體治理、流域環境綜合整治、城市光環境設計建設、固廢危廢處理、城鄉環衛一體化等領域項目進行分步實施。項目建成后,將帶動上下游產業鏈落地,形成產業聚集發展,成為立足贛江新區,輻射江西,服務整個東南部地區的戰略新興環保產業集聚發展中心和示范區,力爭成為江西環保行業的首張靚麗名片。

《中關村模式》||碧水源:水環保的草根“膜”法(一)

來源:尹衛東 董小英等碧水源

編者按

中關村科技園區是國家自主創新示范區、新經濟的先進代表、創新與資本雙擎驅動的先行者。日前,《中關村模式》一書出版,受到高度關注。書中通過對典型企業案例的解析,全面深入地探討企業發展模式等問題,具有較高的借鑒與指導意義。對我國生態環境保護做出積極貢獻的高科技環保領軍企業碧水源,作為重點案例之一,被收錄入書。

近期,小編將分三期摘錄書中的《碧水源:水環保的草根“膜”法》一文,以饗讀者!

在中關村自主創新著名品牌中,有一家環保行業、水務行業的領軍企業——北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“碧水源”)。碧水源矢志成為中國環保行業的思想者,以技術創新、商業模式創新、管理與機制創新為引擎,經過十六年的發展,目前已是全球最大、產業鏈最全的膜技術企業之一。

創業背景

碧水源成立于 2001 年,將科技創新作為企業的核心動力,積極投身于解決中國“水臟、水少、飲水不安全”問題的事業中,立志成為改善中國水生態環境的中堅力量。

碧水源的創始人文劍平早年曾先后任職于國家科委社會發展司和中國國際科學中心。這兩段工作經歷讓他對環保養成獨特的敏感性,接觸了很多前沿技術。 1998年,文劍平辭去公職,遠赴澳大利亞攻讀博士學位,選擇的就是市政工程水資源管理專業。2000年的悉尼奧運會上,文劍平作為志愿者參與其中。悉尼奧運會當時在污水處理方面采用了MBR技術支持,這讓他深受啟發。長時間從事生態環境相關工作,文劍平對中國水臟、水少、水分配不均、飲水不安全等問題有切身的感受,抱著“為國家做一點點事情” 的情懷, 2001年留學歸來的他選擇了棄仕從商,創辦了碧水源。碧水源有一句口號,“袁隆平發明雜交水稻解決中國人吃飯問題,碧水源要解決中國人喝水問題”。

碧水源自創立以來,始終堅持實業報國、造福社會的理念,始終秉承‘承擔社會責任,建設生態文明’之企業宗旨,致力于解決國家在實現可持續發展中水資源匱乏的重大困擾,成為國家解決這一難題的可靠力量。(董事長文劍平)

與以往“應付排放指標”的污染處理方式不同,碧水源從最初就確立了“把污染物變成資源,徹底解決環保問題”的思路。文劍平在開始之初就對自己將要踏進的市場有著較為全面的認知,過去科技部的工作經歷讓他非常了解中國環保特別是水的狀況,后來到國外念書也接觸到了先進的技術。

他當時就產生了一個想法:要做水,就要把水污染和水資源短缺的問題同時解決,而這只有膜技術才能做得到。(常務副總裁何愿平)

然而,核心技術無法引進,也不適用于中國國情。碧水源決定自主研發,經過不懈的努力,最終成功研發出了自己的MBR膜處理技術,填補了國內空白。

但在當時,我國處理污水的技術多為傳統工藝,而碧水源主推的 MBR 技術比較新,還沒有得到市場的廣泛認可;做污水處理的企業也多是國有企業,一個剛剛起步的民營企業要想涉足并非易事。無奈之下,文劍平采取了“用技術換市場”的策略。通過自己掏錢做示范項目, MBR 技術得到了市場特別是政府的充分肯定。盡管如此,碧水源在接下來的兩三年內仍然干著“賠本賺吆喝”的買賣。

2006 年碧水源迎來了其發展中的重要轉折點——“樣板”工程密云再生水廠項目。該項目規模達到了 4.5 萬噸 / 天,是我國首個萬噸級以上規模的 MBR污水資源化工程。這個項目的成功在中國具有里程碑式的影響,從此國內開始“言 MBR,必稱碧水源”。自此,碧水源建設的工程規模逐漸擴大,日處理污水能力由數百噸擴大到數千噸,并屢次在政府相關項目的招投標中中標,先后接手了北京順義引溫濟潮奧運配套工程、北京奧林匹克公園中心區龍形水系自然水景工程等重大工程,實現了跨越性發展。

2007年,針對環保領域政府控制市場、行業壟斷、民營企業創新技術推動困難的現象,碧水源提出走“公私合營”的發展模式,實現政府和企業雙贏:政府贏在主導和監管(占股51%),贏在GDP,贏在就業,贏在稅收;碧水源(占股 49%)贏在運營管理合資企業,贏在創新技術有了用武之地。這一模式在全國逐漸形成星火燎原的態勢。截至2016年,作為環保領域最早試水PPP 模式的環保企業,碧水源與全國30多個省市的國有水務公司組建了逾100 余家PPP合資企業。2015年5月,碧水源與云南城投合資成立的云南水務在香港成功上市,成為中國第一家PPP模式上市公司。PPP模式的不斷深化推廣也不斷推動碧水源的膜技術進入了新區域與新水務市場,大大增加了市場份額,公司發展駛入“快車道”。

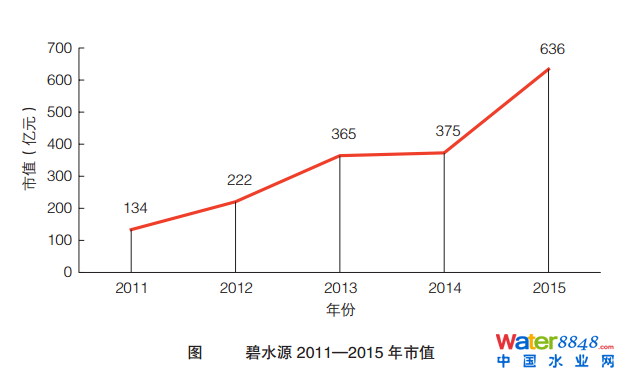

16年來,碧水源資產從40萬元發展到如今的600多億市值(見下圖),從一家中關村高科技企業成長為全球膜產能最大的企業,從專注于水處理的工程公司延伸到涵蓋水務全產業鏈的企業。目前,碧水源已建成數千項膜法水處理工程,占全國膜法水處理市場份額的70%以上,已成為全球大型MBR工程數量最多的企業,每天處理總規模近2000萬噸,每年可為國家新增高品質再生水近70 億噸。一路走來,碧水源已經成為中國環保水處理領域的龍頭企業。

戰略布局

文劍平在一開始就清醒地認識到:草根出身,要想成功,只有勤奮。唯有創新才能成為碧水源發展的源泉與核心競爭力。

草根做事,只有靠勤奮。碧水源是一家民營企業,民營企業唯一能做的就是創新、創新還是創新。(常務副總裁何愿平)

在這種思想的指引下,碧水源確立了“ 技術創新、商業模式創新和管理創新”三足鼎立的發展戰略,立志成為一家有靈魂的創新型環保領軍企業。在技術上,碧水源堅持自主研發國際一流技術,支撐企業和國家戰略目標,在膜材料制造技術領域、膜設備領域及膜技術水處理工藝技術領域保持領先優勢。目前,我國環保領域有上百家上市公司,碧水源自信在技術上沒有競爭對手。在商業模式上,碧水源在PPP機制的大背景下發揮已有豐富經驗的優勢,探索更適合中國的水處理與環保商業模式,將企業做大做強。在管理上,碧水源重點關注激勵機制和分配機制的改革,培養核心人才,激發創新潛力,提升綜合管理水平,力爭與公司的發展速度、規模相匹配,加快公司發展的步伐。

|

|