專訪中—荷未來污水處理技術研發中心:深耕中荷合作,致力于先進技術本土化,夯實生態+戰略

2019-03-26 理念

導語:2016年10月,北京建筑大學、北京首創股份有限公司與荷蘭代爾夫特理工大學共同成立了“中—荷未來污水處理技術研發中心”,簽署諒解備忘錄,旨在借助荷蘭世界領先的理念與技術轉化能力,幫助中國實現國際先進技術的轉化與落地。為此,分別在北京建筑大學“北京未來城市設計高精尖創新中心”設立實驗基地,在首創股份東壩污水處理廠建立中試基地。為跟蹤了解該中心研究進展情況,本刊采訪了吳遠遠博士。

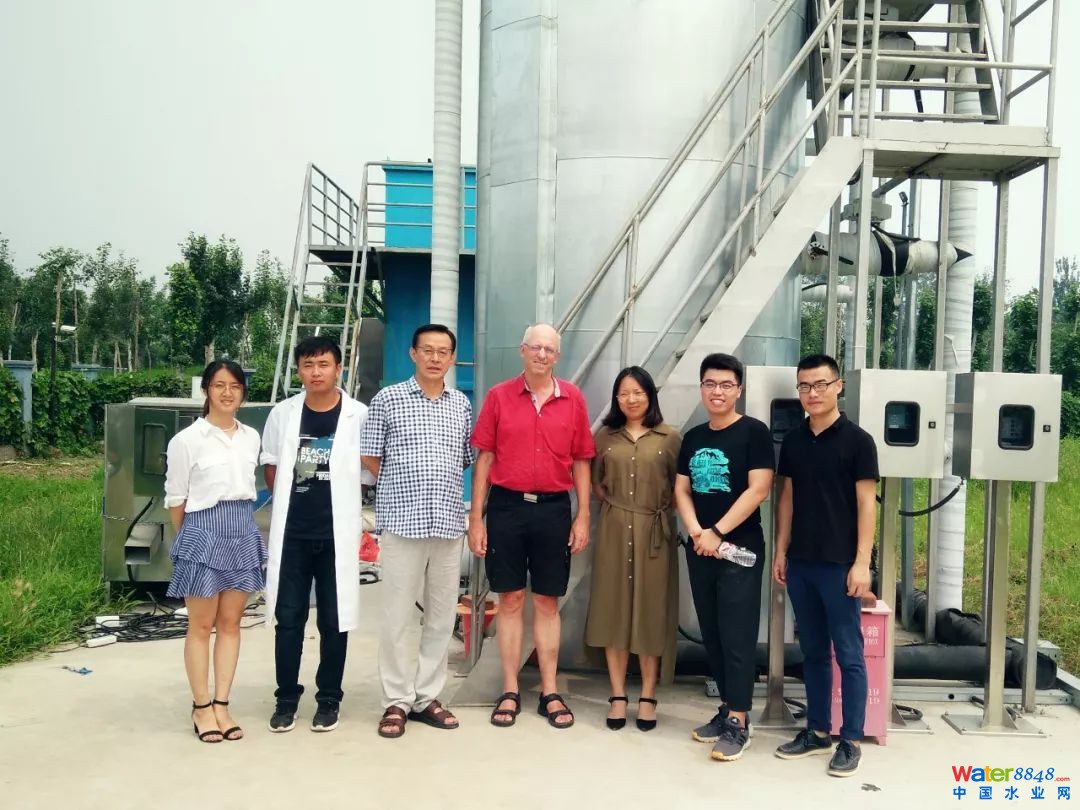

中—荷中心主要團隊成員從左到右依次為:許雪喬、殷立健、郝曉地、Mark van Loosdrecht,吳遠遠、李天宇、韓少科

中國給水排水:吳博士,這兩年您在課題研究過程中對荷蘭的水處理技術應該了解比較多,您認為荷蘭水處理技術的哪些方面最值得我們學習?

吳遠遠:好的。相信水處理行業都知道,荷蘭水處理技術一直在不斷創新。從簡單、適用的氧化溝技術到許多領先世界的技術(如厭氧顆粒污泥/UASB、EGSB、厭氧氨氧化/ANAMMOX、好氧顆粒污泥/AGS、資源回收等)都誕生于荷蘭。這主要緣于荷蘭獨特的水務管理體制和務實的技術研發模式。這也是中—荷未來污水處理技術研發中心成立的初衷,不僅僅是對單一技術的引進,更重要是學習他們的水務管理與技術研發機制。

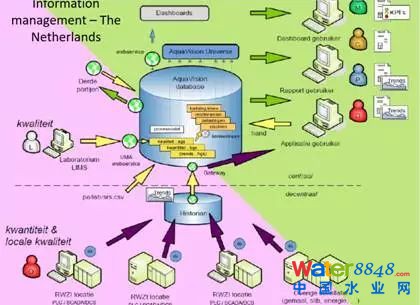

的確,荷蘭污水處理有許多方面值得我們學習。在我們以脫氮除磷為目的進行污水處理升級改造技術選擇的時候,荷蘭大多運行20年以上的污水處理廠藉生物脫氮除磷工藝基本上都能實現TP<0.1mg/L、TN<5mg/L這樣的出水指標。此外,國內近幾年火熱的智慧水務、水務大數據平臺、精確加藥、精準曝氣等概念和技術,在荷蘭早已落地成為現實。大多數荷蘭污水處理廠已經配備了精準曝氣、智能加藥、自動脫泥系統、能耗管理控制等自動化系統,完全實現無人值守運行以及低能耗運行。荷蘭每個污水廠至少配備一名高級數據工程師;基于單廠數據庫管理系統,工程師可以根據實際情況(水質、水量、經濟性角度等)開發出個性化控制方案和更有效的參數設置,以實現污水處理廠個性化經濟運營。此外,荷蘭水務局耗資超過1.5億歐元,打造了Z-info系統;將荷蘭300多座污水處理廠運行數據收集并文檔化,可形成大數據平臺。該項目于2008年開始啟動,2013年完成,其間經過1次升級,最終于2017年完成投入使用。也就是說,荷蘭污水管網數據也實現了文檔化。而在這方面我們才剛剛起步,在正視差距的同時也備受鼓舞。顯然,我國污水處理行業還有很大發展空間,未來十年將會是一個快速發展期。

圖1 Z-info系統設計系統邏輯圖

荷蘭已完全具備了完善的污泥處理、處置體系;剩余污泥大都是多個水廠集中收集后進行濃縮→厭氧消化→焚燒的路線(見圖2)。磷回收也成為污水處理單元一個環節;利用污泥厭氧消化后磷濃度增高之特點(可達~500mg/L),在厭氧消化后增加MAP裝置,以鳥糞石等磷酸鹽形式回收磷。以阿姆斯特丹污水處理廠為例,每天可生產2t鳥糞石等磷酸鹽(每t價格為50~60歐元)。從污泥焚燒后殘留灰分中回收磷也是荷蘭污水處理廠常規作法。

圖2 阿姆斯特丹污水處理廠俯視圖(核心工藝BCFS—厭氧消化—焚燒)

中國給水排水:中—荷中心已經開展了哪些卓有成效的工作?在研究過程中碰到了哪些難題?

吳遠遠:中—荷中心已經開展了多項技術合作,包括好氧顆粒污泥、污水處理工藝建模、PNBC高排放標準污水處理技術、污水處理碳足跡核算模型構建、污水處理廠數據庫管理系統等,并取得了一定成效。

(1)好氧顆粒污泥項目自2017年8月份啟動,至今已1年多時間。這一項目對于我們來說難度較大,因為之前我們并沒有相關技術背景。北京建筑大學郝曉地教授作為項目技術顧問,對我們起步以及后續試驗幫助很大。整個項目從小試開始;僅歷經半年,我們便開始中試放大試驗;如今,生產性落地項目已經確定并立項啟動。這個研發速度正是中—荷中心直接推動的結果。

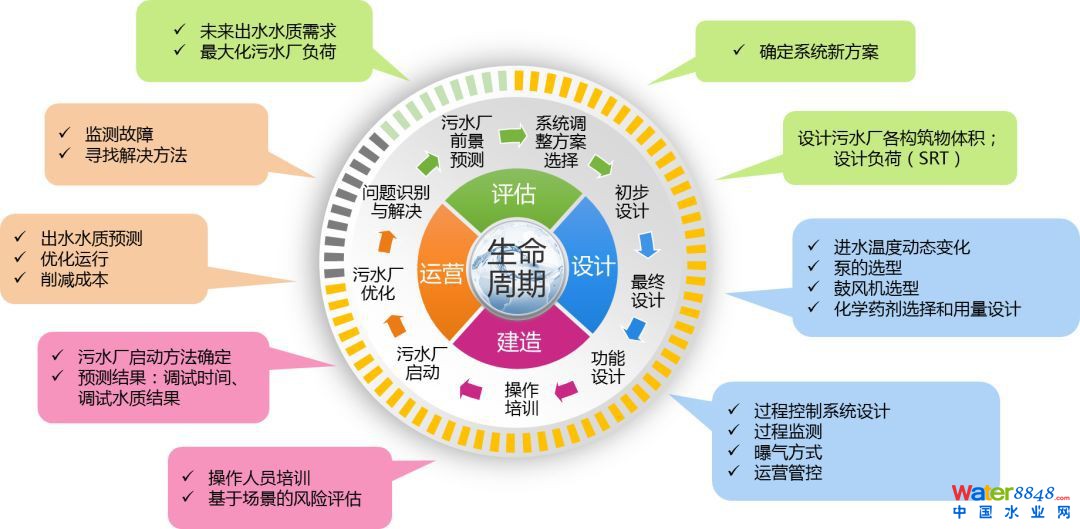

(2)污水處理工藝建模課題得到了Mark van Loosdrecht教授、郝曉地教授、Sebastian Mejer博士的共同支持。生物建模技術在污水處理廠整個生命周期每個階段都有著非常大的價值(如圖3所示)。然而,為什么在歐美應用普遍的技術在中國卻沒有發展起來?在課題實施過程中我們始終在思考和探討這個問題。以我們建模的某污水處理廠為例,實施過程中遇到了諸多問題,包括1)工藝復雜:投藥點不確定、一、二期工藝線交織混雜、投藥量不確定;2)設備故障率高:污泥脫水機、水下推進器等;3)進水波動大: 日進水負荷高峰規律與國外完全不同,水廠基本無應對措施;4)工藝運行過程中變動隨意,無法達到穩態。因此,這就需要在工作的過程中不斷應對挑戰解決問題,建立適合于中國水質特點、運營特色的建模導則以及參數體系。

圖3 生物建模技術在污水處理生命周期過程中作用

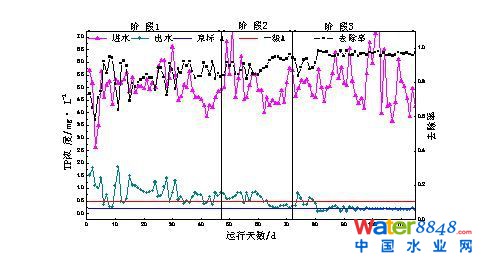

(3)PNBC污水處理技術研究從中試開始著手。該技術以實現反硝化除磷為核心,以減少脫氮除磷過程中的碳源使用量,這是針對我國低C/N比污水定向開發的技術。結果表明,出水可以穩定實現一級A、甚至京標A之水平,且TP去除僅僅依賴生物除磷。目前,項目也已經啟動生產性項目落地工作。

圖4 PNBC工藝中試研究處理效果

因此,課題設置以具有工程應用價值為導向,以適合中國特色水質水量為原則。在課題實施過程中,借助于頂尖的國際、國內智力支持,依托首創股份豐富的污水處理廠運營經驗,縮短研發周期將產品推向生產性落地。

中國給水排水:你們如何能將艱難的跨國技術合作項目落到實處?有哪些心得?

吳遠遠:在中—荷中心實施過程中,曾經面臨一些質疑。因此如何落到實處,讓合作產生價值是首要問題。

這主要歸于以下幾點:

(1)公司強有力的支持。公司以培養人才為根本,打造了舒適的研發環境。首創股份擁有200+運營水廠,既有技術需求方也有技術應用地,在首創股份內部形成產學研的閉環回路,極大助力技術落地。

(2)頂級專家團隊的智力支持。Mark van Loosdrecht教授工作態度認真嚴謹、專業知識儲備豐富。在中—荷中心研發方向的引領、研發項目的實施均能給與明確、準確的建議。引領團隊走在正確的道路上,促使團隊快速成長。

(3)務實、廣泛的技術合作。根據技術需求,中—荷中心積極拓展合作專家,需求務實、專業的合作對象。目前與南京工業大學精儀系、清華大學熱能系等都在開展技術合作。在項目實施過程中,不模棱兩可,遇到新的知識點,致力于尋求最專業的技術合作方。

(4)科研團隊年輕化。中—荷中心的年輕人平均年齡27歲,以應屆畢業博士、碩士為主,年輕人充滿拼勁、干勁,學習能力強。沒有已有技術包袱,易于接受新想法新事物,這對于研發工作來說至關重要。

中國給水排水:謝謝吳博士接受采訪。祝愿中—荷中心行穩致遠,取得更多的成果,更好地服務中國水行業。

吳遠遠:謝謝。

策劃、采編:衣春敏

微信制作:文凱

審核:李德強