經過4年治理,深圳實現水環境歷史性轉折 來源 :中國經濟網

159個黑臭水體、1467個小微黑臭水體不黑不臭;茅洲河、深圳河等五大河流考核斷面水質全部達到或優于地表水Ⅴ類標準;福田河、大沙河、觀瀾河、龍崗河等河流水清岸綠……經過4年綜合治理,深圳實現了水環境歷史性轉折。2019年,深圳被國務院評為重點流域水環境質量改善明顯城市,并成為全國黑臭水體治理示范城市。

水污染問題曾是深圳最突出的生態環境問題。深圳市水污染治理指揮部辦公室副主任、市水務局副局長龔利民說,2016年初,深圳市310條河流中有159個黑臭水體,在全國36個重點城市中數量最多,茅洲河、深圳河等五大河流水質都是劣Ⅴ類。環境基礎設施歷史欠賬多,污水管網缺口達5938公里,雨污不分的小區、城中村超過1.2萬個,污水處理設施建設嚴重滯后。

從2016年起,深圳全面向水污染宣戰。僅深圳河流域內就實施80余項治水骨干工程;新增污水管網409公里;完成2000多個小區的正本清源改造;流域污水處理能力達到228.6萬噸/天。這些舉措有效削減了進入深圳河的污染源。

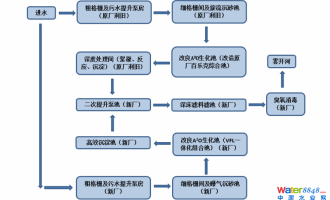

在水污染治理過程中,深圳堅持系統治理,創新推行“大兵團作戰、全流域治理”的治水模式。打破以往“條塊分割、零敲碎打”的做法,統籌打包流域所有治水項目,招選大企業統一實施,推動工程大幅提速。統籌“廠、網、河”等涉水全要素,以水質為目標,聯合調度水質凈化廠、管網、泵站、水閘等設施,最大程度發揮系統效能。同時,統籌上下游、左右岸、干支流、岸上岸下,針對市內河流,在全國首創成立城市流域管理機構,對流域涉水事務實行統籌協調、統一管理和精準調度。

“水污染問題表現在水里,根源在岸上,核心在管網。”龔利民說,深圳堅持源頭治理,推行雨污分流技術路線。4年來抓住管網這個核心,建成污水管網6274公里,完成小區、城中村正本清源改造13793個。

與此同時,深圳緊盯污水源頭,創新推行排水管理進小區。修訂特區物業管理條例、排水管理條例,突破小區紅線,委托專業排水公司,對小區內部排水設施實行精細化管理,管好排水管網的“最后100米”。

走進福田區百花園一期小區,地面上的井蓋獨具特色——在不同的井蓋外圈,分別涂著藍色和紅色顏料,這是小區雨水、污水系統的標識。作為福田區排水管理示范小區,該小區通過正本清源雨污管網分流改造,已實現雨水排放口晴天無排水、雨天無排污,產生污水全部排入市政污水系統。

作為深圳河主要干流之一,福田河上游暗涵污染問題是治污工程的“深水區”。福田河上游暗涵段長達2.34公里,流域面積4.4平方公里,雨污混流嚴重,雨季污水外溢對河道水質產生嚴重影響。為治理這一頑疾,福田區率先提出暗渠源頭治理,通過實施暗渠清淤、截污,打開暗渠總口,從根本上解決河流污染頑疾。在施工過程中,依靠無人船、氣體監測等手段,全覆蓋管理和全天候監測暗涵整治工作。在人工不便施工的部位利用清淤機器人作業,以保證作業安全。在河道兩側排污口布置截污管,確保旱季污水不入河,減小雨季初期雨水污染。經過一年多的治理,福田河暗涵出口水質達到地表水Ⅲ類標準,昔日的黑臭水體如今清水潺潺。

“水污染治理是一項復雜的系統工程。”龔利民說,雖然深圳市水環境發生了歷史性轉折,但仍然面臨老舊屋村雨污分流難、存量管網排查修復改造難、暗涵數量多整治難、涉水污染源管控難“四大挑戰”。今年是“水污染治理鞏固提升年”,深圳將按照建設先行示范區的目標定位,實現“治污”向“提質”邁進,全力推動水環境長治久清。2020年底前,實現全市河流水質基本達到地表水V類以上,力爭到2025年,全市河流水質達到IV類以上,主要河流水質達到“可游泳”的Ⅲ類標準。(經濟日報-中國經濟網記者 楊陽騰)

來源:中國經濟網—《經濟日報》