時代的注腳:威立雅退出蘭州供水項目

時間:2023-02-06 09:11

來源:綠谷工作室

作者:綠茵陳

這些年來的環保行業,無論民企、外企,無論企業亦或是個體,所謂“巔峰”,就是一篇閱后即焚的爽文,而有些結局已是命中注定,比如威立雅最終敗走蘭州。

目錄

高光之年

蘭州風波

賠本買賣?

一拍兩散

得失有時

這些年來的環保行業,無論民企、外企,無論企業亦或是個體,所謂“巔峰”,就是一篇閱后即焚的爽文,而有些結局已是命中注定,比如威立雅最終敗走蘭州。

根據從愛企查網站上得到的信息,2022年8月10日,蘭州城市供水(集團)有限公司投資人信息變更,由蘭州市城市發展投資有限公司、威立雅水務(黃河)投資有限公司變為蘭州市城市發展投資有限公司和蘭州水務建設管理有限公司。蘭州水務建設管理有限公司接收了原屬于威立雅的全部股份,威立雅已經不再是蘭州城市供水集團的股東。

這個公司的市場主體類型也由有限責任公司(臺港澳與境內合資)變更為其他有限責任公司,同時,經營范圍變更,并有一系列人事變動。

攜手15年后,威立雅與蘭州供水分道揚鑣,原計劃的30年合作期成為一場幻夢。

01高光之年

2007年可謂法國名企威立雅進入中國水務市場十年后的高光之年,它以溢價并購的方式,幾乎將當年推出的大型水務項目全部囊括旗下。

這年1月,威立雅競標蘭州供水集團49%的股權,在3家中外水務公司的角逐中,首創股份報價2.8億元,中法水務報價4.5億元,威立雅以遠遠高于首創股份6倍的投標價——17.1億元中標,凈資產溢價達到280%。

3月,在爭奪海口水務集團49%的股權轉讓中,威立雅再次以9.5億元的報價勝出,競標各方的報價,首創股份4.1億元、中法水務4.4億元、香港中華煤氣5.6億元。

9月,在天津市自來水集團有限公司所屬市北水業有限公司49%國有股權轉讓項目中,其21.8億元的報價同樣遠遠甩開中法水務的11.9億元和中華煤氣的9.2億元。

在此之前,2002年,威立雅還以約20億現金,以超過凈資產3倍的溢價收購上海浦東自來水公司50%的股權,開城市水業溢價收購先河。

2003年通用首創和威立雅聯合出資4億美元,獲得深水集團45%股權,期限50年,與上述項目相比,此處的溢價5.5%只是一點小意思。

此外,2005年10月,威立雅水務和中信泰富有限公司聯合體以4.5億元人民幣,擁有了常州自來水公司出讓的49%的國有產權,合資期限及經營期限為30年。股權價值為3.75億元,溢價20%。2005年11月,威立雅又和中信泰富一起獲得了昆明自來水公司49%的股權,對價為10.05億。股權價值7.78億元,溢價30%。但這些溢價幅度還沒有讓行業莫名驚詫。

威立雅是水務領域溢價收購的始作俑者,但它并不寂寞,曾有外企、央企效法它。2004年柏林水務聯合體以4.8億元的轉讓價格收購資產價值2.6億的合肥市王小郢污水處理廠,2007年8月,中法水務也曾試圖以高溢價競標揚州自來水。

就在外企溢價消歇三年后,沒有任何供水項目經營經驗的央企中鐵一局以聯合體的形式,以7.017億元溢價拿下銀川自來水公司股權轉讓項目49%的股權——股權評估價值是3.8億元,另外兩家參與投標的外資企業:摩根大通聯合體投標價格是3億多元,柏林水務投標價格是4億多元。這是有據可查的水務項目溢價的終曲。

對威立雅來說,收購蘭州供水集團、海口水務集團的所謂高價,只不過是對收購浦東自來水公司的重復罷了,但它當時的勢頭讓中國水務行業為之震驚,上上下下都發出了“行業要自律”的倡導,從官方到民間都對“高溢價”口誅筆伐。

時年,一位民營水務公司人士評論說,“它玩得太狠了,我們怎么計算也無法理解如此高的溢價能通過正常渠道獲得回報。我是國內這個領域最早進入者之一,現在居然發現看不透市場了,海外投資者瘋狂,地方政府也瘋狂,但我瘋狂不起來,因為沒有那么多資金。”那時,中國還沒幾個水務環保領域的上市公司,央企也沒有大規模進入,威立雅的大手筆的確驚呆了整個行業。

固定投資回報在2002年被取消后,一些外資水務公司如泰晤士水務就逐漸撤離了中國市場,在中國市場上做投資運營的僅剩下威立雅和蘇伊士這對來自法國的歡喜冤家。

同樣是在2002年,威立雅水務集團將其國際業務發展的戰略中心轉移到亞洲,而中國更是重中之重。威立雅水務的計劃是將亞洲市場業務在集團內部所占的業務比重由當時的不到2%增至10%-20%,這也是這家公司開始迅猛并購的一個背景。

經過一番廝殺,當時在中國水務市場上呈現出標準的二八法則,頭部(外資公司)吃肉,腰部(國企)喝湯,尾部(民企)喝涮鍋水。

2007年9月27日,天津市自來水集團有限公司、威立雅水務(華中)投資有限公司市北水業項目簽約慶典在天津水晶宮飯店舉行。

(照片來源:中國水網老照片庫)

02蘭州風波

因為溢價幅度巨大到匪夷所思,關于溢價的爭議,在蘭州項目上達到了頂點。這個項目因而也成為了一個標志性項目,外資水務溢價并購自此按下停止鍵,雖然因為慣性,后面還有幾個溢價項目。

2007年1月29日,威立雅水務集團與蘭州供水集團簽約,以17.1億人民幣高價獲得蘭州供水45%股權。同時參加競標的中法水務與首創水務報價分別為4.5億和2.8億。除了溢價高,這個項目詭異之處還在于,蘭州項目并不是一個被市場熱捧的項目。

與此前上海浦東、合肥王小郢另外兩個著名溢價項目相比,蘭州項目因其溢價幅度,以及三家很有經驗、很有實力的水務投資人差異巨大的報價,從開標那一刻起,爭論就未平息,此后,海口項目、揚州項目、天津項目、江陰項目相繼出現溢價。

2006年9月,蘭州市國資委發布公告拍賣轉讓蘭州供水集團45%的股權之后,市場反應并不熱烈,只有7家國內外公司報名競投,開標當天甚至只有威立雅、中法水務、首創股份三家參加。因為地處西部地區的蘭州供水集團發展情況不容樂觀。

在資產掛牌出讓之前,蘭州市政府對其進行重組,將一系列包袱資產剝離,解除了建廠50年來的歷史遺留問題。2004年,蘭州供水集團進行企業改制,確定公司總股本為5.2億股,其中國有股4.6億股,職工股0.6億股。2006年初,蘭州市國資委、發改委、財政局等12家部門聯席論證會確定《出讓蘭州市供水(集團)有限公司部分股權合資經營實施方案》計劃,將4.3億元水網改造資產、5億元污水處理資產、10億元土地資產注入蘭州供水集團。2006年8月,蘭州市長辦公會議最終確定,污水處理資產暫不注入,而土地資產改由保留劃撥方式處置。

調整之后,蘭州供水集團的凈資產約為9.5億元。而蘭州供水集團股權招標公告顯示,蘭州市國資委將出讓2.7億元國有股股權、0.6億元職工股股權,并增資擴股1.4億元,共計出讓股權凈值約為4.7億元。因此,中法水務和首創股份的報價實際上均低于蘭州供水集團的凈資產價格,首創股份的出價甚至只有蘭州供水集團凈資產價格的60%,這顯然是以“保值增值”為目標的蘭州市國資委所不能接受的。

但威立雅為什么會開出17.1億元的高價?據中國水網當時的報道,威立雅解釋稱,其中約7億元用于收購2.7億元國有股股權、0.6億元職工股股權,其余約10億元作為增量投入,其中1.4億元用作增資擴股,8.7億元用于后續投入,后續投入資金分三年陸續到位。因此,僅從購買蘭州供水集團存量資產來看,威立雅實際上用7億元購買了3.5億元股權,而并非17.1億元。

其高管用浦東項目作喻,為溢價行為作出辯解,“水務行業是一個需要想像力空間的行業。”時任法國威立雅水務全球首席執行官安東尼·弗萊羅說,他們的戰略實踐已經證明,他們對項目的高溢價報價符合其“對一個地區長期經濟形勢的總量評估和預測”。“五年前我們獲得上海浦東項目的時候,浦東人口還不到200萬,現在已經超過了300萬,前后不過五年時間,而這個項目的服務合同期限是50年。在深圳,僅僅四年時間,各項數據都顯示運營成效要高于我們當初的預期。”中國社會經濟發展的傳奇速度確實可以作為一個很好的理由。

蘭州市國資委的官員也振振有詞,“當時招標時,中法水務報價4.5億,北京首創報價2.8億,除去蘭州市政府要求其增資的1.4億,甚至連購買擬轉讓的國有股權、并支付職工安置費都不夠,怎么能賣給它們呢?”

蘭州供水集團的資產重組,也為威立雅創造了一些條件。當時各地水務公司普遍沒有進行改制,威立雅進入之后還需要耗費精力解決歷史遺留問題,而蘭州供水集團是威立雅在中國投資的第一家完成改制的水務公司。此外,《國有企業改革中劃撥土地使用權管理暫行規定》明確指出,如果改制或改組為公司制企業,城市基礎設施用地不能采取保留劃撥方式處理,而應該采取出讓或者租賃的方式處理,蘭州市卻決定將土地資產以保留劃撥方式處置的招商引資。種種行為表明,當地政府確實很想賣個好價錢,并將水務資產與其他國有資產等同。

2002 至2007 年間威立雅收購國內供水集團的風頭正勁,對國內供水企業的收購行動“橫掃”華東、華南、西南地區直轄市及省會城市。然而,這一不惜“一擲千金”只為拿下蘭州城市供水服務項目的行為,從外人的角度來看,似乎不像是一個擁有百年經驗的國際水務集團做的決定。但當時的蘭州市國資委領導及其咨詢機構都認為這是政府在水務改革中的勝利,是一個值得全國推廣的成功案例。

時任清華水業研究政策中心主任傅濤博士在中國水網上發文《水業資產溢價背后》指出威立雅的“十式騰挪”。并提出預警:自 2002 年以來水業資產改革中的溢價風潮突顯,此番蘭州供水集團股權轉讓價格的走高必會引起一些地方政府對大量“無本”現金的悸動,使一批進入正常程序的改革項目受到波及;以單元服務形成的資產溢價轉讓,溢價的越高服務價格就越高。他強調,要警惕單方面放大政府資產實現溢價的表象,否則必然誤導其他沒有經驗的地方政府,迷信招商的資產溢價結果,忽略其中的交換代價。

2008年,由于來自部委和業界的雙重壓力,威立雅的溢價止步于西安,它未能在西安自來水公司身上再現“蘭州模式”。

但蘭州供水項目影響極大,此后的數年間,政府、水務行業及公眾對威立雅等外資企業異常關注。

2014 年蘭州城區“飲用水苯超標”事件再次讓威立雅站上風口浪尖。盡管這場“飲用水苯超標”事件中,蘭州威立雅水務并非唯一的責任方,但公眾對于蘭州威立雅“水務運營監管不力”“管網設備更換檢修不及時”的指責也并非全無道理。

彼時,蘭州市官方調查該次自來水污染事件,并給出原因稱:蘭州威立雅3號、4號自流溝超期服役,溝體伸縮縫防滲材料出現裂痕和縫隙,蘭州石化公司歷史積存的地下含油污水滲入自流溝,對輸水水體造成苯污染,致使局部自來水苯超標。

此事直到一兩年后尚“余音繞梁”,當地民眾對蘭州威立雅發起了訴訟,盡管后來也將蘭州石化、中國石化追加為被告,盡管民眾最終敗訴,但威立雅苦心孤詣維持的公眾形象也自溢價風波后再次掉落谷底。

2007年4月6日,水業戰略論壇上,時任清華水業研究政策中心主任傅濤博士分享關于溢價的觀點,指出外資水務公司的“十式騰挪”。

2014年,因為污染問題,蘭州威立雅被央視報道

03賠本買賣?

2015年,蘭州威立雅水務(集團)有限責任公司人士公開表示,從2007年合資到2015年,8年時間,蘭州威立雅回報為“零”。主要是定價機制一直未能理順。企業的建設成本無法傳導到水價中去,導致成本與收益倒掛,企業得不到有效補償。

合資伊始,各方面都很高興,市政府解決了資金問題,企業則看到了長期回報。但隨著城市的發展,需要新建一些基礎設施。于是按照市政府要求,蘭州威立雅承擔了蘭州大學榆中校區的供水任務,需要新建輸水管線。榆中校區離蘭州市很遠,距離在20公里左右,海拔也比蘭州市高出200米以上,這些都導致項目建設成本較大。而建成以后,校區的用水量卻并不大,所以初期投資很難通過水價收回。按照他們的計算,這個項目實際投資4億多元,幾年過去,水價收入還不到1000萬元,還不如把這筆錢存進銀行后利息收入的一半。

蘭州威立雅合資8年,總體效益是“零回報”,成本與收益倒掛。之所以如此,是因為調價機制沒有理順,企業建設成本、每年的水資源上調成本等,本來應該傳導到水價里面的。但蘭州市由于2014年發生了自來水苯超標事件,社會輿情壓力較大,政府迫于壓力不敢調價,導致企業成本得不到有效補償。

實際上,合資之后,蘭州市調整過兩次水價。2009年4月,城市居民污水處理費每噸由0.30元調為0.50元,最終執行的居民用水價格為每噸1.95元;2009年11月,居民生活用水價格每噸由1.45元調整為1.75元,加上0.5元的污水處理費,居民最終用水價格為每噸2.25元。但在企業看來,顯然是遠遠不夠。

按照一些機構統計,水費占中國家庭平均收入的比重已由本世紀初的1%下降到2015年的0.4%-0.5%,而這10多年間,電費、藥劑、勞動力、水資源等成本卻都是在不斷上漲的。這就導致了水價常年倒掛,企業普遍虧損。據統計,60%的供水企業都虧損,每年的虧損總額達40多億元。這些虧損有的是地方政府提供補貼,有的則完全由企業自己承擔。

此外,政府還將一些本來應由政府投資的項目轉移給供水企業,例如水源工程、城市輸水官網改造工程等,讓企業貸款去解決,這些在水價中又得不到體現,也加劇了企業的虧損。

但在官員口中,又是另一番說辭。

針對苯污染事件,有人士指出,遑論威立雅擁有世界上最先進的水源管理理念,即便按照最低標準,其接手蘭州項目后,也應該考慮更安全的供水措施,但事實上,蘭州威立雅“只負責賺錢”。

據悉,1987年,蘭州水廠就出現過自流溝滲漏。之后進行過防滲透試驗,此次自流溝滲漏中,做過試驗的部分沒有滲漏,可見技術上是可行的。蘭州威立雅一名員工說,由于上面沒有資金的緣故,再加上改造涉及眾多企業和居民,沒有繼續將該實驗實施下去。

當地人士指責,威立雅進入后這些年來,蘭州供水存在著水廠工藝該改造不及時,供水管網該維護不維護、少維護的現象。用了幾十年的自流溝也不修繕清理,甚至水廠使用的凈水劑和消毒劑也是最便宜的,盡最大可能省錢。按說經營期30年不應該這樣,但不知道為什么這樣干。

有專家指出,這都是蘭州市政府溢價轉讓水務資產留下的后患。資本有自己的邏輯,經營有自己的規律。在未來經營的正現金流不變、收益率要求相同的情況下,項目初始收購價格越高,對經營成本的控制就越嚴厲。正常情況下,資產收購價格溢價兩倍以上,就會給未來經營造成殘酷的成本控制要求。

溢價收購也不一定是威立雅自愿這樣做的——如果能以正常價格收購,何必溢價收購呢?但是,作為招標項目業主的蘭州市政府采納了“價高者得之”的招商機制,威立雅也只能溢價才能保證取勝,才能進入蘭州供水市場。這樣的改革機制設計,政府一次性獲益,給市民、投資人和后任政府帶來的是長期痛苦。

又有當地人士批評稱,威立雅方面牢牢控制著公司的經營大權,在不增加投資、不提升技術、不更新設備的情況下,一門心思謀求利潤最大化。這與威立雅方面的說法針鋒相對。

當初情投意合“都很高興”的雙方,在“茶米油鹽”的日常中,終于撕破臉皮、惡言相向。那時都以為自己賺了,現在都覺得自己賠了。

04一拍兩散

2014年苯污染事件后,有人指出,威立雅在參股的情況下,覆蓋了蘭州供水的品牌,實際控制著企業的經營權。而外資水務承受巨大的輿論壓力時,只怕也是滿腹委屈,比如媒體采訪時,他們直接回復稱,應該去采訪蘭州市國資委,因為那才是控股股東。

進行到這個時候,這個項目已經是“一地雞毛”,雙方還能繼續走下去,走完這漫長的30年嗎?外人當然什么都看不到。

唯一可以明確的是,威立雅當年的高溢價,讓他們飽受困擾。坊間傳聞,蘭州水務項目的收益率一直很低,威立雅一度想要將其轉讓,但苦于無人接手。不過,因為當時還有幾家金融企業作為合作方,所以威立雅虧損并不嚴重。

而自來水苯超標事件的后遺癥則一直糾纏不休。2016年12月,甘肅省高院駁回了3位蘭州市民關于威立雅侵權的再審申請裁定。從2014年開始,這場官司已經持續了兩年之久。

有一些事情在悄悄發生,2017年2月,蘭州威立雅發生了一次股權變動,蘭州市城市發展投資有限公司出資增至約7億,威立雅減少至約3.9億,占股比例從原來的55%和45%,變為64.16%和35.84%。

2017年4月6日起“蘭州威立雅水務(集團)有限公司”正式更名“蘭州城市供水(集團)有限公司”,蘭州供水的品牌恢復了,單從名字看,跟別的國企自來水公司沒兩樣,蘭州威立雅成為歷史名詞。

更名并不能止爭。

2020年6月,當地市民向蘭州市國資委申請,要求后者就水廠投資等問題信息公開,無果后,向當地人民法院提起訴訟。

原告主要申請公開以下信息:一、蘭州第二水源地和第二水廠總投資金額是多少?二、總投資額里,蘭州市國資委投資比例是多少?法資威立雅是否投資?法資投資比例是多少?三、若在第二水源地項目中,合資方法國威立雅并未投資,日后第二水廠經營收入,法資是否應當享有原持股比例35.84%的收益?四、目前第二水廠供水后,國資與外資如何分配利潤?五、2007年合資或特許經營時,威立雅占股45%,10年后2017年4月企業更名,威立雅持股下降到35.84%,股權變動是怎樣實現的?是否是用2015年審計發現的法方承諾的未到賬的股權轉讓及逾期產生的滯納金共計4.94億元沖抵?六、當年合資采用的是特許經營方式,期限30年,自2007-2037年止。合資協議里關于法資到期退出機制是怎樣的?

這些質疑有沒有確切答復,還不得而知。唯一可以知道的是,到了2022年,威立雅終于徹底退出了,沒有像成都六廠水廠BOT項目那樣,堅持到合同期限結束。雙方都做了哪些妥協,又各有什么樣的得到與損失,也只有他們自己最清楚——只有嘆息舊歡似夢,早經消散莫再尋。

曾經的蘭州威立雅水務

05得失有時

2007年后,威立雅沒有再在中國市場上獲得供水服務項目,后來市政污水項目也逐漸稀少至沒有——原因當然是多樣的,有外部環境變化的原因,也有企業自身戰略的原因。

在市政領域,它開始陸續退出一些項目,比如,2014年7月24日,光大國際宣布,以9200萬元收購威立雅在中國青島持有的污水處理項目全部權益。

有的倒未必是它想退出,是當地政府不再需要它。

比如2020年12月31日,深圳環境水務集團收購威立雅水務、通用首創持有的深圳水務集團45%股權項目簽約。歷史進程表明,這次合作,也沒有三方想象中那么美好。2003年協議的合同期限是30年,到期后還可以延長20年,號稱50年。如今17年就分手了。

2007年被稱作分水嶺,隨后在中國市場上威立雅走向收縮期。但實際上它真正被本土公司超越是在2013年,那幾年,市場上的此消彼長顯而易見。

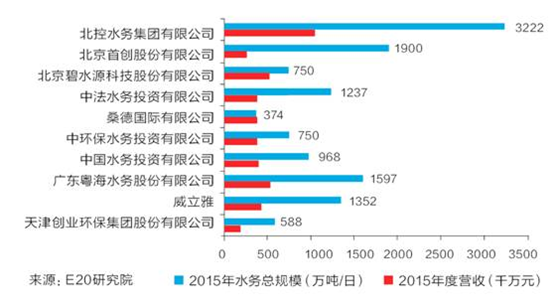

中國水網的統計數據顯示,截至2013年底,水處理總能力約為1322萬噸/日的威立雅,已被快速增長的北控水務趕超,位列國內第二,而位列第三名的首創股份也距之不遠。

有業內人認為這標志著國內水務公司正式取代外資企業的地位。此外,當時,以桑德環境資源股份有限公司為代表的民營資本也駛入了快車道,在水務市場上盤踞一席之地。

2013至今,是搞投資運營的外資水務集團在中國水務環保市場上失去的十年,重要的項目,重要的事件,不再與它們有關,它們從舉足輕重變得無足輕重。尤其是在PPP模式風行之后,外資也是耳熱心跳,躍躍欲試,最終也沒能下手——雖說PPP模式就是它們最先帶到中國的。

一方面是地方政府不再熱衷于引進外資,另一方面,這也是修煉超過百年的外資“老奸巨猾”的表現:一位威立雅高管曾表示,低價競爭這種不計代價的大資金投入不是威立雅的風格,只有國企和上市民企才會做。很多PPP項目的風險很大,一個地級市每年的財政收入只有30億元,就敢設立近百億元的PPP項目。

2014年,威立雅水務并無新項目落地。在中國水網的榜單上,2015年,雖然威立雅在規模上以1352萬噸/日的特許經營規模排行水務產業第六,但其新增規模僅1萬噸/日,增速排行跌落至29位。另外兩家外資水務公司,蘇伊士水務保持了一定增速,勝科水務也在持續滑落。

有業內人士評論威立雅在市政領域的退出:“2014年蘭州水污染事件的根本在于發改委的指導文件價格和外企公司自有資金的時間成本并不匹配導致企業和政府之間經濟利益沖突。不僅僅是蘭州,實際上威立雅中標的多個市政項目都有這方面原因——價格和之前有出入,預期的收益回報不匹配,只好將其出售。”

但在工業領域、危廢領域等非市政領域,威立雅憑借技術實力,還是有不錯的成績單。

E20環境平臺執行合伙人、研究院執行院長薛濤曾對此評論道,“市政市場的技術含量太低,在工業領域,威立雅則有一定技術優勢,如威立雅運營的燕山石化廢水項目。在環保監管趨嚴的情況下,工業危廢企業現在的給廢意愿和能力也比較高,而且也是特許經營模式,長期運營,比較符合威立雅的理念。”但工業市場的缺點是盤子沒那么大,發展空間有限。

目前,在上海、天津、昆明、常州、海口等地,威立雅的供水項目都還在合作期。當年外資未能染指的揚州、江陰,江陰水司改組為江南水務,于2011年上市,揚州水司也已注銷,變身為江蘇長江水務股份有限公司,目前也正在尋求上市。

市場上的起起落落,算不上什么興亡更替,但也有一些可資鏡鑒的東西。在《聽濤》節目中,親歷、目睹這段產業歷程的E20環境平臺首席合伙人、研究院院長傅濤說,威立雅領跑中國是在1997年到2007年,最重要的一個轉折點就是蘭州供水項目。

傅濤當時是首創的董事。首創的報價是按照特許經營進行測算的,項目到期以后,無償交還給政府的,2.8億是首創認為可以支付的高限,因為只是參股權,沒有控股權。蘇伊士,當時是中法水務,蘇伊士的合資公司,出價略微高一些,還在合理范圍之內。因為它的管理當時是優于首創的。但是威立雅實際測算的是無限產權,它是真把蘭州供水的資產當產權對待了,幾十年后,政府要按照市價收回項目,而不是投資企業無償交回。

2007年,在蘭州、海口、天津,威立雅前后三次以絕對優勢,擊敗所有競爭對手,以遠遠高于別人的報價拿到重大項目,震動行業。但其實很難預測幾十年以后,政府對這種水務資產處置的尺度和可行性,政府愿意花巨大價錢買回自己的產權嗎?

二三十年前,中國的水務、環境產業萌生時,居于市場、人才、技術、成本的洼地。居下流者納百川, 納百川者成滄海。西水順勢東來,帶來了人才、技術、資本。這幾十年里的大多數時候,外資水務公司的資本、技術向中國單向流動,就如威立雅,以輕本土化模式順利進入中國,還能輕松找到首創、中信泰富、平安保險、嘉里建設等本土金融資本作為合作伙伴,此時可謂它們在中國市場的田園牧歌時代。

但水聚則海成,海成則水升。隨著中國經濟不斷成長進步,東西方的要素勢差逐漸縮小,甚至于東西方的海平面逐漸一樣高了,西水東流就不如以前通暢,反過來,東水還要溯流西進。這是各個行業都可能出現的情形。

和其他領域一樣,中國水務環保市場也一直有“市場換技術”,“市場引投資”,其實技術和資本就是人家的能力,開放項目給人家就是希望被賦能,但中間的曲折、認知上的提高,那些沉沉浮浮的故事,不是這一篇文章所能承載。

從本世紀第二個十年開始,威立雅在中國市場的影響力慢慢衰退。在E20環境平臺那個廣為人知的十大影響力企業榜單上,它從我們國內前三名,逐漸位居下游,到2016年,離開了十大影響力企業的榜單,不僅水業務離開了,固廢業務也離開了。

威立雅對中國市場曾經有他們的“傲慢與偏見”,但它們始終沒有偏離自己的水務環保主業,所有的運作都服務于主業。這兩年還提出生態轉型目標和“立世之本”,聲稱致力于堅定不移地實現聯合國制定的可持續發展目標,從而為人類進步作出貢獻,為所有人創造一個更美好、更可持續的未來。

在中國市場上,這些外資公司有熾熱、有癡纏、有怨忿、有離場,有不為人知的齟齬、有欲與天公試比高的癲狂。是不是真愛不好說,作為觀眾,只想感嘆一句:這也是不瘋魔、不成活啊!