生態(tài)中心傅伯杰團(tuán)隊(duì)評估中國生態(tài)系統(tǒng)管理對減緩氣候變化的貢獻(xiàn)

8月18日,中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域生態(tài)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室傅伯杰院士團(tuán)隊(duì)在《自然氣候變化》(Nature Climate Change)在線發(fā)表題為“Biophysical and Economic Constraints on China’s Natural Climate Solutions”的論文,評估了中國生態(tài)系統(tǒng)管理對減緩氣候變化的貢獻(xiàn)。

巴黎氣候協(xié)議強(qiáng)調(diào)在21世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的重要性,以限制全球溫度的增加在2°C以內(nèi)。中國以構(gòu)建人類命運(yùn)共同體為己任的大國擔(dān)當(dāng),對世界做出了2030年前“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的承諾。在碳中和長期目標(biāo)下,“基于自然的解決方案”在應(yīng)對氣候變化中的作用將越來越顯著。通過保護(hù)、恢復(fù)和管理森林、草地、濕地和農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng),可以增加固碳和減少溫室氣體排放,從而提升生態(tài)系統(tǒng)的凈碳匯能力,這種“基于自然的氣候解決方案”(Natural Climate Solutions,NCS)被認(rèn)為是生態(tài)系統(tǒng)自然碳匯之外的額外潛力。但中國生態(tài)系統(tǒng)管理對實(shí)現(xiàn)“碳中和”的貢獻(xiàn)尚未完全量化,NCS的未來潛力在很大程度上仍然未知。

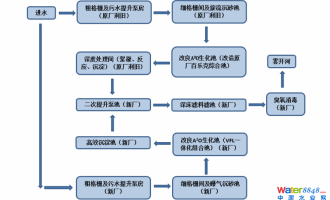

針對這一重大科學(xué)與現(xiàn)實(shí)問題,傅伯杰院士團(tuán)隊(duì)采用文獻(xiàn)、自然資源清查、公共數(shù)據(jù)庫和政策文件數(shù)據(jù),評估了中國16種生態(tài)系統(tǒng)管理方式(即16條NCS路徑,包括造林與再造林、天然林和人工林管理、草地恢復(fù)與放牧管理、農(nóng)田氮肥管理、水稻田排水管理、濕地恢復(fù)等)的氣候變化減緩能力。通過對過去20年(2000-2020)生態(tài)工程及措施實(shí)施的范圍、規(guī)模、速度、效率進(jìn)行系統(tǒng)性評估,對未來10年(2020-2030)和未來40年(2020-2060)生態(tài)系統(tǒng)管理各路徑可實(shí)施的最大規(guī)模(考慮農(nóng)田紅線、樹木存活率等限制因素)及其減緩潛力進(jìn)行了估算,并估計(jì)了不同成本閾值內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的最大緩解潛力的比例。

研究表明,2000-2020年間,生態(tài)系統(tǒng)管理實(shí)施的9項(xiàng)措施獲得的額外的氣候減緩能力為每年0.6 Pg二氧化碳當(dāng)量(CO2e),占同期工業(yè)CO2年排放量均值的8%。基于生態(tài)系統(tǒng)管理未來情景的設(shè)定,2020-2030年間,生態(tài)系統(tǒng)管理將獲得氣候變化減緩的最大額外潛力為每年0.6 Pg CO2e,為同期工業(yè)CO2年排放量均值的6%(假設(shè)2030年的工業(yè)排放量為10-12 Pg CO2);加上2020年之前實(shí)施的生態(tài)系統(tǒng)管理措施在此期間繼續(xù)發(fā)揮的固碳效益(即遺留效益),總量可達(dá)1.2 Pg CO2e,占同期工業(yè)CO2排放的比例達(dá)到11-12%。2020-2060年間,生態(tài)系統(tǒng)管理將獲得氣候變化減緩的最大額外潛力為每年1.0 Pg CO2e,加上2020之前的遺留效益,總量可達(dá)1.6 Pg CO2e。根據(jù)邊際減排成本曲線,估計(jì)26-31%、62-65%和90-91%的未來總潛力可以分別在每噸CO2e 10美元、50美元和100美元的成本線以內(nèi)實(shí)現(xiàn)(圖1)。

圖1 中國NCS的歷史緩解能力(2000-2020,a)和未來NCS潛力(2020-2030,b,2020-2060,c)。淺到暗色表示為每噸CO2e 10、50和100美元成本線以下可以實(shí)現(xiàn)的百分?jǐn)?shù)。黑線表示95%的置信區(qū)間。與每個(gè)NCS路徑相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)(空氣、生物多樣性、土壤和水)用彩色短條表示。路徑名稱:重新造林(RF)、避免森林轉(zhuǎn)化(AVFC)、改良人工林管理(IMP)、天然林管理(NFM)、林火管理(FM)、生物炭(BIOC)、覆蓋作物(CVCR)、農(nóng)田養(yǎng)分管理(CRNM)、改良水稻栽培(IMRC)、避免草地轉(zhuǎn)換。(AVGC)、放牧優(yōu)化(GROP)、草地恢復(fù)(GRR)、避免沿海濕地影響(AVCI)、避免泥炭地影響(AVPI)、沿海濕地恢復(fù)(CWR)、泥炭地恢復(fù)(PTR)。

從全國尺度來看,2020年之前,生態(tài)系統(tǒng)管理的主要是恢復(fù)和改善管理,在未來幾十年,生態(tài)恢復(fù)的空間逐漸縮減,生態(tài)系統(tǒng)固碳更要從改善管理和保護(hù)中發(fā)掘潛力。由于自然條件、生態(tài)系統(tǒng)特征和管理水平等存在區(qū)域異質(zhì)性,最大額外潛力的總量及其路徑構(gòu)成在各省之間均存在很大差異。內(nèi)蒙古、黑龍江、四川和云南是歷史實(shí)現(xiàn)和未來潛力最高的四個(gè)省份。除西北和東部的一些省份外,天然林管理和造林的貢獻(xiàn)最大。對于新疆、青海和西藏,草地放牧優(yōu)化對歷史減緩的貢獻(xiàn)最大,而在未來幾十年,濕地、特別是泥炭地管理也將是非常重要的增匯路徑。在中部和東部的一些省份(包括河南、湖北、湖南、山東、安徽、江西和江蘇),農(nóng)田養(yǎng)分管理和改良水稻種植的減排潛力巨大,而在廣西改善人工林管理的固碳效益不可忽視。

生態(tài)系統(tǒng)的管理對緩解中國的氣候變化具有重要意義。研究建議,為了最大限度地發(fā)揮NCS的潛力和更廣泛的環(huán)境效益,需要制定多層次的治理戰(zhàn)略,體現(xiàn)不同NCS途徑的區(qū)域差異。確保生態(tài)系統(tǒng)管理的整體投資力度和提高單位土地面積的效益同樣重要。由于自然資源豐富度和經(jīng)濟(jì)資本有限,應(yīng)避免盲目擴(kuò)大造林面積、圍封草地或開墾農(nóng)田,切實(shí)保護(hù)好現(xiàn)有生態(tài)系統(tǒng),并從技術(shù)創(chuàng)新尋求新的多元化管理路徑、實(shí)現(xiàn)多路徑的協(xié)同增效。

《自然氣候變化》針對該文同期發(fā)表了研究簡訊,加拿大自然聯(lián)合會Ronnie Drever教授評論該研究,“討論了一個(gè)應(yīng)對氣候變化的有趣的話題,這對理解自然在中國應(yīng)對快速氣候變化中的作用至關(guān)重要。鑒于中國在全球舞臺上的重要性和論文中確定的緩解潛力的規(guī)模,這一主題對發(fā)展仍然年輕的‘自然氣候解決方案科學(xué)’具有深遠(yuǎn)的意義。”

《自然氣候變化》編輯團(tuán)隊(duì)評論道:“這篇論文提供了中國基于自然氣候解決方案的國家層面的碳吸收和溫室氣體減排潛力評估。這項(xiàng)工作以更精細(xì)的區(qū)域分析補(bǔ)充了全球尺度的NCS評估。鑒于全球?qū)χ袊鴮?shí)現(xiàn)其氣候緩解目標(biāo)的興趣,這一研究非常重要。”

中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室呂楠副研究員為論文第一作者,傅伯杰院士為通訊作者。論文合作者包括奧本大學(xué)田漢勤教授,北京大學(xué)樸世龍教授、法國CEA-CNRS-UVSQ氣候與環(huán)境科學(xué)實(shí)驗(yàn)室Philippe Ciais教授、英國阿伯丁大學(xué)生物與環(huán)境科學(xué)研究所Pete Smith教授、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室博士生余慧倩、李雅、李孝永、王夢宇、碩士生張璐、北京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)部博士生陳詩音、碩士生李子棟。研究得到了國家自然科學(xué)基金、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41558-022-01432-3