| 發布時間:2023-04-06 16:19:36 | 來源:給水排水 | 作者:本站編輯 |

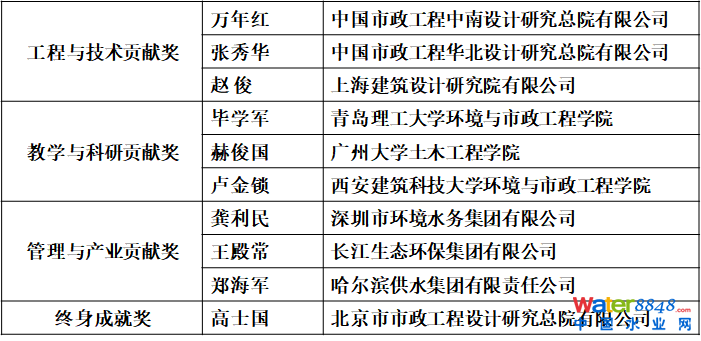

2022年度水業人物

2022

年度水業人物,水行業的領跑者。

他們尺規繪世界,方寸繡乾坤;

他們為師有大道,治學亦有成;

他們傾心聽訴求,真情解危難;

他們黑發已是奠基人,白首仍為開拓者!

年度水業人物評選活動由《給水排水》雜志社主辦,得到了各協學會及社會各界的大力支持,秉承“公正、公平、公開、公益”的原則,旨在表彰年度具有突出貢獻或杰出表現的水行業從業者。

工程與技術貢獻獎

萬年紅

中國市政工程中南設計研究總院有限公司 副總工程師/科研院院長,正高級工程師

昆明西山腳下的愚公,云南滇池邊上的夫子。他常年扎根一線、異地奔波,創建中南市政院昆明分院,舍小家顧大家;

他主持設計和審查工程項目數百項,勇于創新,精益求精;

他獲得優秀設計獎、優秀工程咨詢獎和科技獎20余項,追尋科技創新,求索新知;

他為水務環境事業永遠步履矯健,堅守初心,矢志不渝。沒有人是生來的勇者,責任催促他重裝上陣。

2022年度“水業人物”工程與技術貢獻獎獲得者——萬年紅。

我1990年大學畢業,從北京到武漢,加入中國市政中南院,迄今整整33年,見證和經歷了我國的改革開放、建設發展和我院發展壯大、轉型升級全過程,從一名學生、實習生、助理工程師逐步成長為正高級工程師、總院副總工程師。

我的經歷很簡單,“一校,一專業,一行業,一公司”直線型,這在我們那一代人很普通,放到現在很多年輕人可能覺得不可思議,哪有這樣從一而終的。“一校”,我1985年考入清華大學環境工程系,5年后的1990年本科畢業,之后沒有進入任何學校進一步學習、深造,很是遺憾。“一專業”,學校學的是環境工程專業,從土建類院校給水排水專業轉過來的環境工程專業實際上和給排水差不多,畢業后從事的是市政給水排水和環境工程專業,專業對口,學以致用。“一行業”,我一直從事的是市政水務環境方面的設計科研工作,幸運的是,30多年以來這個行業日益興旺,未來估計還能持續繁榮20~30年。“一公司”,從畢業到現在,未離開中南院一天,在院內倒是經歷了不少設計室、分院和部門,現在看來最終也是要從中南院退休回家了。

Part 1

行健不息,求實奉獻

進中南院后我先后在二室(武漢)、三室(武漢)、汕頭分院、昆明分院、科研院和總工辦工作。1990年進院分配在二室,1992年被調整到三室,1993年至2000年連續待在汕頭分院,2000年至2002年代表汕頭分院常駐云南玉溪市,2002年底至2018年3月一直在昆明分院工作,2018年4月起回到總院武漢任職科研院和總工辦。連續在分院工作時間長達25年(從2003年5月起至2018年4月),從未間斷,其中在汕頭分院7年,在昆明分院18年,總的算起來,畢業進院后至今將近80%的時間完全在外地分院工作。

大學畢業時錢易老師(1994年評為我國第一批工程院院士)贈言

參與籌建分院,汕頭出差7年

1992年鄧小平南巡,改革開放進程加速,汕頭經濟特區范圍和面積擴大,挪威政府貸款項目“潮州市竹竿山水廠擴建工程”即將施工。以此為契機,總院決定去汕頭經濟特區籌建分院,開辟市場。畢業在武漢工作兩年多后,我被派往汕頭,協助三院領導籌建汕頭分院,是最早去汕頭的兩人之一,從此開始了我長達25年的出差生涯。

萬事開頭難,來到陌生城市,無項目、無業主、無政府資源,無辦公場所和設計工具、無食堂、無車輛,因不懂當地方言潮汕話(若干年后才知道是正宗的我漢唐雅言),甚至連溝通交流都很困難,個中難處不經歷是無法理解的。到汕頭開始住在汕樟路華僑賓館,租了2個標間。幾個月后沒錢了,我們在龍湖區龍湖村租了一套城中村農民的房子,環境條件惡劣。更讓我沒有想到的是,我們的主業之一是水廠設計,但那時的經濟特區竟然連自來水都無法保證,喝的是小水泵抽取的淺層地下水,水質渾濁有異味。幾年后,分院逐漸有了起色,我們在潮汕地區設計建成了一大批自來水廠,包括潮州市竹竿山水廠擴建工程、汕頭市月浦水廠、普寧市蓮花山水廠、澄海二水廠等。如今汕頭分院已是我院總產值和人均產值最高的分院之一,幾乎包攬了粵東地區的大型水務環保項目,當地眾多的水廠、污水廠、供排水管網項目幾乎都是由汕頭分院設計,如早期的總規模80萬噸/日、近期規模40萬噸/日的汕頭市月浦水廠,汕頭龍珠水質凈化廠以及總投資150億元的練江流域水環境綜合治理項目群等一大批代表性的水務環保項目,在粵東、廣東省乃至全國的社會聲譽和行業影響力都很高。

我在汕頭分院工作的7年多時間,得到領導、同事多方面的指導和幫助,設計了一批水廠項目,獲得了不少設計獎項,技術水平、設計經驗和經營管理能力也得到提升,對分院感情深厚,無以言表。

1997年攝于廣東普寧市蓮花山水廠取水頭部,正中間者

創辦昆明分院,駐滇18年

1999年我院首次進入云南市場,承接了玉溪市二水廠二期工程設計,2000年5月我被汕頭分院派到云南玉溪市常駐,并在當地成立辦事處,負責玉溪市給排水規劃和紅塔區污水處理可研等前期工作,承接了潞西市(現在叫芒市)、麗江市、景洪市等一批垃圾填埋場設計。2002年辦事處由玉溪市遷往昆明市,注冊成立了昆明分院,自此我的主要精力就投入到昆明分院的籌建、生存和發展中了。昆明分院剛成立時,團隊成員只有兩人。同樣地,無資源,無辦公場所和設計工具、無食堂、無車輛,全省4500萬人我只認識為數不多的幾個人,“舉目無親,一窮二白”,所有這些和10年前汕頭分院初創時期何其相似!不同的是,昆明話、玉溪話和省內各州市縣的方言雖然也不好懂,但不像潮汕話那樣永遠聽不懂,1年之后語言交流問題就完全克服了。為了拉近距離,我時不時冒出幾句當地方言,現在碰到云南老朋友還是這樣的習慣,活躍一下氣氛。

昆明滇池北岸水環境綜合治理工程,是國家重點治理的“三河三湖”主要項目之一,該項目投資規模50億,是當時國內規模最大的污水項目,也是較早的水環境綜合治理和國內較早全部執行一級A排放標準的污水項目。可研投標競爭異常激烈,我院在國內10家甲級市政院全部參與投標情形下脫穎而出,成功中標該可研。之后我全程參與和完成了日貸評估工作,并中標北岸工程草海片區勘察設計,整個項目勘察設計費超過1億元。分院的產值有了很大起色,也搬遷了新址,與建設單位北岸局和另三個片區設計單位(兄弟院上海院、西南院、廣州院)合署辦公。這是市政設計史上的一段佳話。

隨著云南省“十一五”污水垃圾“兩污”項目大力推進,昆明分院進一步拓展業務至云南省各州、市,到2012年,分院在云南省內污水垃圾設計市場占有率約30-40%。之后不僅完成了一大批水廠、污水廠設計和水環境治理項目,還陸續拓展了道路和地下綜合管廊設計業務。多年來深耕云南省城建、市政和環保領域,將分院的業務做到昆明、玉溪、楚雄、大理、紅河等主要州市,項目基本實現全省各州市全覆蓋,團隊也從最初2人擴大到30多人,辦公室從居無定所、騰挪輾轉到搬入現代化寫字樓。

2015年昆明分院設計團隊,后排右三

2019年建院65周年的時候,我寫了一篇回憶錄《不忘初心,方得始終—汕頭分院初創時期的回憶和現狀思考》。明年(2024年)建院70周年大慶,打算再寫一篇昆明分院18年回憶錄,這對我本人、家庭、分院、中南院甚至本行業來講都是有益的,希望能夠按期完成。

2004年攝于昆明滇池北岸工程可研項目部,左一

Part 1

精心設計,服務社會

匠心設計,奉獻精品

2002年昆明分院剛從玉溪搬到昆明,得知一個全國性的給水技術交流會在昆明自來水集團龍騰大酒店召開,我從玉溪趕到昆明參加了這個會議,恭請哈工大李圭白院士和清華王占生老師各題寫幾個字,一直珍藏到現在。我從昆明到武漢的辦公室里就一直掛著“精心設計,服務社會”、“自強不息,厚德載物”,眼見心到。

哈工大李圭白教授、清華大學王占生教授2002年在昆明的題字贈言

工作30多年來,我先后主持設計和審查、審定了300多個工程項目,注重把科技創新成果運用到工程設計中,解決給水、污水、水環境綜合治理、環衛和垃圾處理等領域的熱點和難點問題,在城鄉建設中貢獻了一大批優秀工程。

帶領團隊積極采用新技術、新工藝和新設備,在云南省內設計的眾多污水廠項目中,幾乎所有的主流污水處理工藝、構筑物型式和主要設備類型都有應用。昆明分院用過硬的技術實力、優質的服務,為云南省城市建設和環境保護事業做出了積極貢獻,被云南省人民政府授予“云南省2008-2012年城鎮污水生活垃圾處理設施建設先進集體”光榮稱號。長期連續堅守滇池治理,橫跨三個五年計劃,設計了以滇池北岸水環境綜合治理工程為代表的的一批滇池治理骨干工程,為滇池綜合治理和保護工作做出一定貢獻。2001年評為高工,2006年在本科畢業16年后,39歲時按期在住建部評為教授級高工(現在正名叫正高級工程師)。

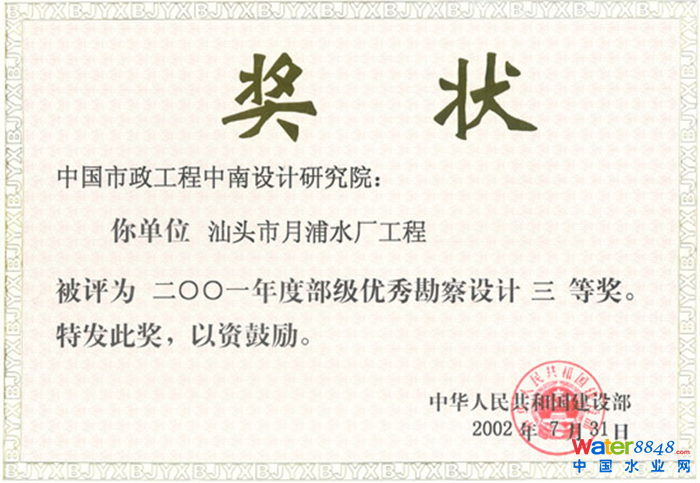

汕頭市月浦水廠工程獲2001年度部級優秀勘察設計三等獎

汕頭市月浦水廠

昆明分院獲“云南省2008-2012年城鎮污水生活垃圾處理設施建設先進集體”

“湖北省優秀工程咨詢成果獎一等獎”

滇池北岸水環境綜合治理工程的標志性子項-昆明七污廠

早期在汕頭分院負責的“汕頭市月浦水廠”獲2001年湖北省勘察設計“四優”二等獎及2002年建設部市政公用工程優秀設計三等獎,“廣東省普寧市蓮花山水廠”,獲2001年湖北省勘察設計“四優”二等獎及2002年建設部市政公用工程優秀設計表揚獎。之后的“滇池北岸水環境綜合治理工程”獲2006年湖北省優秀工程咨詢成果一等獎;“玉溪市污水處理廠工程”獲中國勘察設計協會2008年度優秀工程勘察設計行業獎(市政公用工程項目)三等獎及2007年湖北省優秀市政工程設計二等獎;“楚雄市污水處理廠二期工程”,獲云南省2012年度優質工程一等獎。“云南楚雄市第四水廠及配套管網工程”,獲2020年武漢地區優秀設計二等獎等。

我主持的設計項目和負責審查、審定的數百個項目,無一例外的我都到過項目現場,從承接項目到選址、施工、驗收、運行,大部分都全過程參與,項目現場的情況一清二楚,無論是業主、專家、設計院內部其它專業人員、施工單位、供貨商等電話或者遠程提出的問題我腦袋里馬上能反應出來,提出解決方案。這一點常令一些人好奇,萬工不在現場怎么那么了解情況,給出的辦法都是合理有效的。無它,眼熟腦熟罷了。

2019年重返楚雄四水廠進行設計回訪,左二

感到欣慰的是,我作為設計負責人承擔的設計項目和作為審查人、審定人完成的數百個工程項目,無一例出現質量和安全事故。無論是設計的水廠、污水廠或者水環境綜合治理項目,還是垃圾填埋場、市政道路或者河道水系整治項目,都在穩定高效發揮作用,為老百姓和當地城市、社會盡職和持續服務著,每想到此,心中感覺非常充實、自豪和幸福。有時在手機地圖上查看廣東潮汕地區星羅棋布的自來水廠和遍布彩云之南、紅土高原、云嶺大地上的水廠、污水廠和垃圾填埋場,自豪感和滿足感油然而生,那里留下了我們的遍地足跡,辛勤汗水,歡聲笑語,當地業主和朋友們的真誠友誼,以及逐漸逝去的青春和芳華歲月...

評審咨詢,服務社會

長期的一線鍛煉和摸爬滾打,由于業務開拓和生存發展的需要,我的職業和專業是復合型的。既搞設計和技術,又從事經營和管理工作,既跑設計和工程業務又負責確立和審定技術方案,分院院長、總工一肩挑。既創業又創新,既搞設計又搞科研。在專業方面,從城鄉給水到排水、污水處理,到水環境綜合治理,再到環衛和垃圾處理,比較全面。完成的設計項目和科研項目,以及編制的標準規范、發表的專業論文、獲得的各類獎項,上述每個領域基本全覆蓋。這得益于我對行業的熱愛、觀察、理解和執著,對企業和團隊的責任,以及較強的學習和適應能力,從實踐中學習,從工程中學習,向前輩同行同事學習,向工程施工和運行操作人員學習。

專業和本職工作之外,我還積極承擔行業和社會責任,擔任國家發改委、財政部、科技部等部委和中國國際工程咨詢公司咨詢評審專家,中國土木工程學會水工業分會給水、排水委員會委員、中國水協科技委員會常務委員,湖北省水協科技委主任,湖北省住建廳科技委城建專委會委員,《給水排水》 第八屆編委,華中科技大學環境學院卓越工程師班業界導師等社會工作,利用自己的專業知識和經驗促進行業發展,積極奉獻社會。

從2003年起,我作為專家開始參加各類項目的評審評估,為業主、評估單位和審批單位把關。迄今為止參與了數百個項目的評審工作,項目遍布全國各地,主要是云南省和武漢市,其中部分項目是作為審查專家組長。我把自己的經驗從本企業擴展到行業,嚴謹論證,認真審核,服務社會。審查的項目在技術方案、投資、質量安全等方面還沒有聽說有一個出現大的問題。值得一提的是我還多次參加了國家“十一五”、“十二五”污水、垃圾處理設施建設規劃等的編制、評估工作,以及國家水專項、科技部重點研發計劃等課題的立項、評估和驗收等工作,從更高的層面為各類規劃、課題出謀劃策和嚴格把關,貢獻個人和中南院智慧。

僅2018年以來,在各類全國性技術交流和研討會上不知疲倦地演講40多次,平均每年10余次,疫情期間也未間斷,網絡視頻直播4次,把個人和總院的設計科研成果和經驗教訓總結出來分享交流。

2022青島水大會暨青島國際水展演講

Part 3

勇于創新,多做貢獻

2018年初,時值總院大力發展工程總承包、全過程工程咨詢、科技創新和數字化轉型發展,總院領導將我從分院“召回”總院武漢,任命為總院副總工兼科研院院長。我明白要“轉行”,更換賽道,從“設計經營”轉換到“科技創新”,服務我院轉型升級和高質量發展。從設計到科研,從咨詢設計方面的“老司機”到科研試驗方面的“小菜鳥”,從“創業”到“創新”,從“賺錢發工資”到“花錢出成果”,我一方面迅速調整思維和工作方式,一方面積極帶領團隊圍繞行業重大技術需求、企業發展實際需要開展課題研究、搭建平臺、成果轉化、制定標準,力爭在新的賽道上為中南院、為行業做出更多貢獻。近幾年帶領團隊取得一些成果,也收獲不少榮譽。

科研領頭,解決實際需求

中南院從上世紀60年代開始,就設置有科研機構,并承擔了數十項國家重大科技攻關項目。在新的時代背景下,創新研發是企業持續發展的續航力,總院每年要投入4~5%的營業收入用于科技研發,必須拿出有份量的科研成果并轉化應用。

有幸一到科研院就作為國家水專項“十三五”課題“城市供水系統規劃設計關鍵技術評估及標準化”的執行負責人全面開展課題研究工作。該課題由中南院牽頭組織,與中國城市規劃設計研究院、上海市政院、北京市政院、中國城市建設研究院、哈工大、同濟大學、深圳市水務集團等7家參與單位共同完成。要對“十一五”以來飲用水安全保障 9 大類 22 項關鍵技術就緒度進行提升,涵蓋了從“規劃”到“設計”,從“源頭”到“龍頭”的取、輸、凈、配水的全過程。這是中南院有史以來組織承擔的最復雜的科研項目,也是我回漢后總院領導交給的最重要任務。

國家水專項課題會議合影,第一排左三

憑著多年的工程設計經驗以及在昆明分院的團隊管理和項目管理的經驗,我迅速的對課題的目標任務和研究內容進行了消化,定期組織推進會,落實課題執行進度,及時把控研究任務完成質量,組織協調各方力量推進課題任務開展。4年時間,課題組走遍了全國50余座城市,技術驗證范圍覆長江、黃河、珠江等七大流域和京津冀、長三角、粵港澳灣區等五大發展戰略區域的重要地區,編制形成了20余項國家、行業、地方和團體技術標準規范,填補了國內多項標準空白,形成了4個技術集成報告,夯實了我國飲用水安全多級保障技術基礎和標準支撐,提高了供水規劃設計先進技術的工程應用水平,引領城市供水行業技術進步,為我國飲用水安全保障和居民用上高品質飲用水發揮了重要作用。有同事開玩笑說:“萬院長,您剛來科研院時還是黑頭發,課題做完,頭發都白了。”事雖如此,但我無悔,能帶領團隊完成國家級課題為行業做出貢獻我倍感自豪,華發何妨。

我時常告誡團隊成員,我們的科研要頂天立地,既要“仰望星空”,面向前沿方向,承擔國家重大課題和研發計劃,又要“腳踏實地”,立足于生產和工程需要;既強調創新,更要關注成果轉化和工程應用。科研要堅持習總書記提出的四個面向,“面向世界科技前沿,面向經濟主戰場,面向國家重大需求,面向人民生命健康”;“沒有創新的科研是傻干,沒有應用的科研是白干”;科研要與設計、工程和實際生產需要相結合,“源于工程,為了工程”。

2020年初,武漢暴發新型冠狀病毒疫情,強烈的職業敏感性讓我迅速意識到:疫情下的武漢,城市供水、污水處理、垃圾處理的安全問題也是疫情防控的關鍵。于是立即組織團隊研究疫情期間城市給排水、醫療廢棄物、環衛和垃圾處理等方面的應對措施,還主動聯系武漢市水務集團和市排水公司,聯合開展針對疫情防控與供排水設施安全運行保障技術課題研究。組織團隊迅速整理出一本《水務和環衛領域防疫運行參考手冊》,參與完成了住建部指導水務防疫的技術意見,為疫情期間全國各地城鎮水廠和污水廠穩定運行提供技術建議。

疫情期間參加抗疫課題會議,左二

疫情期間,我還主動聯合武漢水務集團、武漢排水公司等謀劃了《疫情期間武漢水廠活性炭濾池供水安全保障研究》等4項給水課題、《疫情期間污水廠出水消毒標準和指標研究》等4項排水課題,獲得武漢排水公司和總院250余萬元的資金支持后,帶著一支40多人的科研團隊,冒著病毒感染風險、進場受限等困難,經過3個多月的鏖戰完成了相關課題研究任務,在國家核心期刊發表論文16篇,支撐保障了疫情期間江城千萬百姓和長江中下游地區的用水和水環境安全。《疫情期間武漢市城市供排水設施安全運行保障技術研究與應用》獲2021年中信集團首屆科技獎二等獎,中國城鎮供水排水協會三等獎。疫情后期,我也在全國性學術、技術交流會上,多次分享武漢市水務抗疫技術成果和經驗,為多地免費提供水務設施運行的技術咨詢。

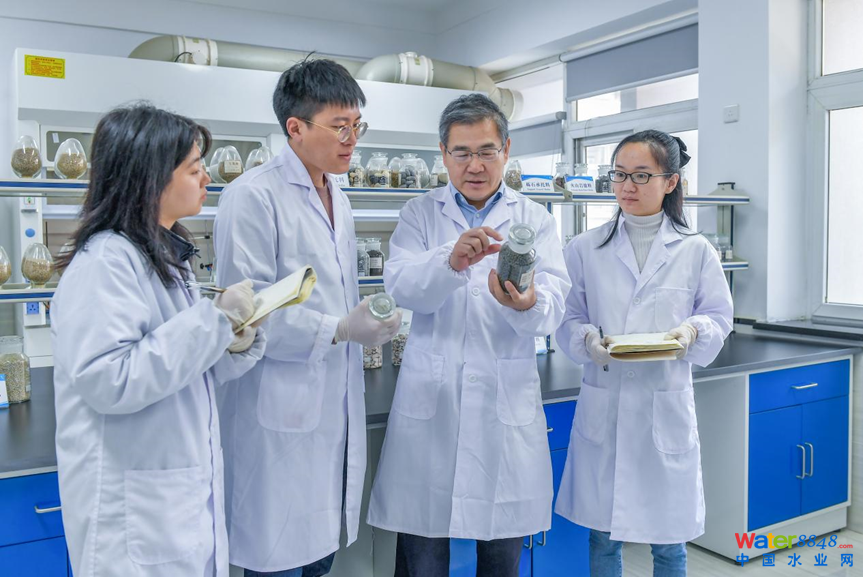

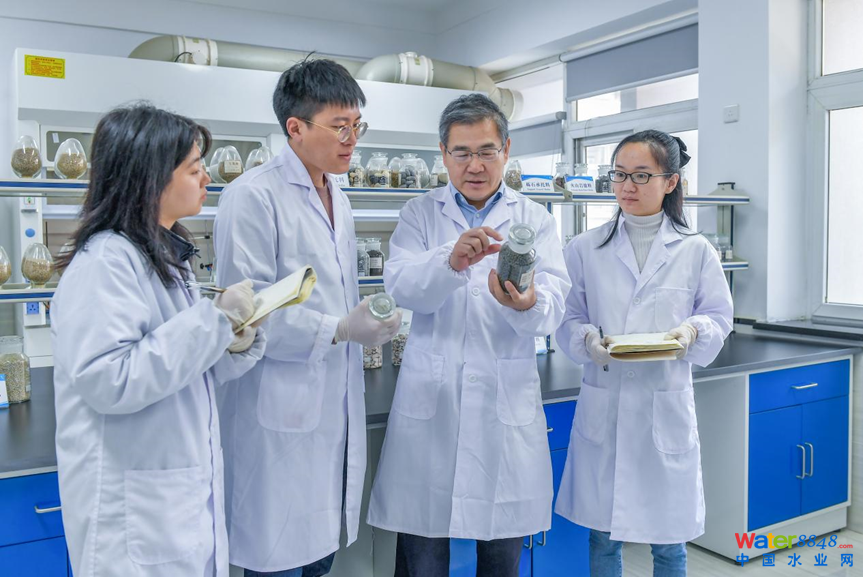

2021年科研團隊在院實驗室

平臺基地搭建,賦能企業發展

搭建有分量的科創平臺對于技術研發、成果轉化應用和人才培養意義重大。近幾年來,我帶領團隊圍繞高品質供水、污水處理提質增效、水環境綜合治理以及工業園區污水處理等行業技術需求,在武漢、東莞、珠海、紹興等地建立了7個企業級中試基地,研究項目實現京津冀、長三角、粵港澳大灣區、長江經濟帶、成渝雙城經濟圈等重點區域全覆蓋。2017年獲批“武漢市企業研發中心”,2019年申請成立了“湖北省城鎮給水排水和水環境工程技術研究中心”,2020年恢復了“國家城市給水排水工程技術研究中心中南分中心”,2021年獲批“市政給水排水技術湖北省中試基地”和“污水處理與資源化利用湖北省中試基地”,是同時申報成功兩個省級中試基地的唯一單位,在總院第三屆科技大會上成立中南院市政給水排水創新技術實驗室,2022年獲批“市政給水排水技術武漢市科技成果轉化中試平臺”。

這些平臺的搭建為后期課題的開展,指導實際工程設計發揮了重要支撐作用,取得了較大的經濟和社會效益。其中“污水處理與資源化利用湖北省中試基地”開展的“污水處理全流程中試”系列研究,開發了多種高排放標準污水處理和資源化技術工藝,在長江經濟帶等多個污水廠提質增效和水環境治理項目中推廣應用。污水廠超深度除磷技術系列研究,出水總磷≤0.05mg/L,研究成果成功應用于昆明污水廠。“污水廠二級出水極限脫氮除磷關鍵技術集成與應用” 獲2020年中國水協科技獎三等獎。“城鎮給水膜處理技術試驗研究與工程應用”獲中國城鎮供水排水協會科技獎二等獎,“多水源水廠多種組合工藝的適應性研究及工程應用”獲中信集團科技獎二等獎和華夏科技獎三等獎,“城市污水處理廠深度脫氮除磷工藝路線研究及應用"獲華夏科技獎三等獎。中南院的武漢市級企業研發中心在2020年年檢中以全武漢市總分第5的成績獲評優秀。

武漢江夏污水廠強化脫氮除磷中試基地

武漢龍王嘴污水廠高排放標準污水處理中試基地

移動式工業園區高排放標準污水處理中試基地

中國水協科技獎

華夏建設科技獎

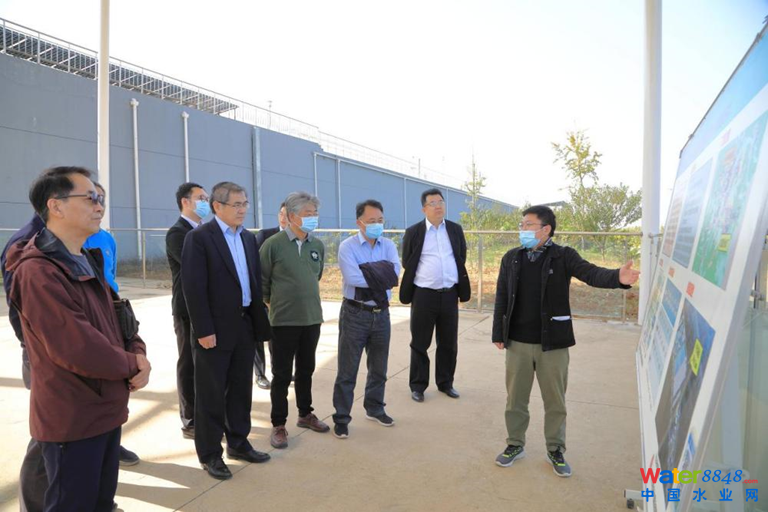

陪同任南琪院士、章林偉會長參觀我院中試基地

與此同時,充分發揮院士專家工作站博士后科研工作站的作用,以博士后和院士團隊技術骨干為主要力量,申報中科院和工程院與湖北省省院合作的科研專項課題。“兩站”成功申報了中國工程院和湖北省合作項目“武漢市污水廠污泥處理處置戰略研究”課題,同中科院水生所聯合申報成功湖北省、中科院省院合作專項項目“以水廠污泥為填料的新型人工濕地強化脫氮除磷技術研究”。中南院也是全省唯一同時申請成功中科院和工程院院地合作項目的單位。通過這兩個平臺成功申報課題提升了我院的行業影響力。

我院市政給水排水創新技術實驗室則針對設計部門和科研項目中遇到的給水、市政污水、工業廢水、垃圾滲濾液等復雜水質開展了諸多實驗室小試,包括C、N、P組分分析、預氧化、混凝沉淀、氣浮、臭氧氧化、芬頓高級氧化、活性炭吸附等10余類小試,為設計方案和參數選擇提供了數據支持,真正的立足實際生產需要解決問題。

云南彌勒市水廠除硬度現場試驗

院內實驗室指導硫自養濾料分析和小試

通過全方位搭建國家級、省部級和市級、企業級等多層級科創平臺,有助于我院課題申請、試驗研究、成果轉化和人才培養,同時加強了我院與高校、環保企業、水司等單位的交流合作,有效促進“產學研用”深度融合,對培養提升企業創新能力和引領發展能力發揮了重要作用。下一步我還將帶領團隊繼續申報湖北省工程研究中心、湖北省重點實驗室和爭取參與湖北省長江實驗室,融入到國家和省地市的科技發展大局。

標準制定,引領行業技術進步

標準的制定工作是一項周期長,專業性強,綜合能力要求高的工作,將科研成果進行標準化,對于技術的推廣應用、促進行業發展和提升我院行業影響力都有重要意義。意識到標準編制的重要性,近幾年,我帶領團隊積極參與到國家、地方和協會各個層級標準的編制工作中,并聯合高校、設計院、水務公司、環保企業、生產廠商等各技術研發、推廣和應用單位進行標準化工作,及時填補給水排水行業標準空白,對于推動行業技術發展貢獻了中南院力量。

2018-2022年,帶領團隊制修訂標準100余項,包括國家、行業、地方、團體和企業標準。2022年科研團隊主參編39項技術標準,其中31項協會團體標準、6項地方標準、1項企業標準,1項國家標準,進行了多項標準的啟動、審查和報批工作。新立項16項、在編16項、發布7項;主編26項,參編13項。我院2021年獲中國工程建設標準化協會首屆標準科技創新獎的“標準組織獎”。

Part 4

堅守初心,無問西東

我從實習生、設計員做起,到專業負責人、項目負責人,再到分院創始人、分院院長,總院副總工程師兼科研院院長,從事工程設計、設計經營管理和科研工作30余年,先后主持設計和審查、審定了數百個工程項目,參與多項國家水專項、主持和參與多項科研項目以及數十項技術標準、規范、規程編制,20個項目25次獲得省部級優秀設計獎、優秀工程咨詢獎和科技獎,發表專業論文30余篇。獲獎證書一大摞,很多都記不住了。

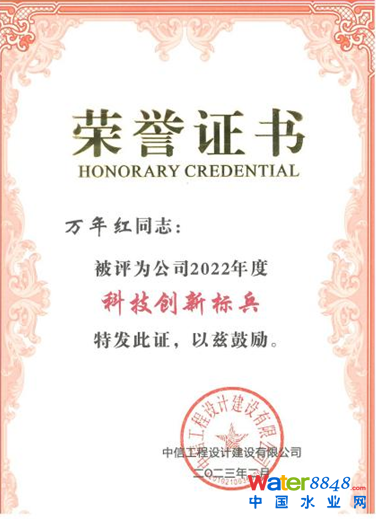

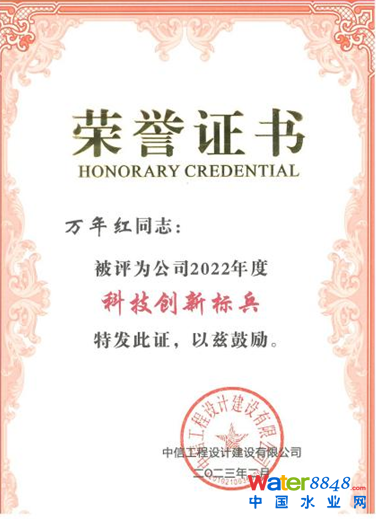

由于防疫課題研究和持續科技創新方面成效顯著、貢獻突出,我帶領的科研團隊被授予中南市政總院、中信工程“疫情防控先進集體”、“2022年度科技創新先進集體”稱號和中信集團“巾幗標兵崗”、全國金融行業“金融五一巾幗標兵崗”。同時,我也榮獲中信集團“抗擊新冠肺炎疫情先進個人”、中信工程“十三五先進個人”及“2022年度科技創新標兵”、中南市政總院“2020年度十佳先進個人”等榮譽。2021年推舉為武漢市江岸區政協委員,2022年獲評武漢建筑及勘察設計行業勞動競賽“雙十佳”活動“十佳建設者(外埠)”第一名和2022年湖北省五一勞動獎章。不完全統計,從2020年到2022年,三年時間科研團隊獲得的集體個人各類榮譽獎項共87項,碩果累累。從國家級、省部級、行業級、中信集團到市、區、中信工程(現為中信環境股份)和本院,各類各級榮譽和獎項全覆蓋。

全國金融五一巾幗標兵崗

2022年中信工程“科技創新標兵”

一路走來,自始至終離不開中南院、中信工程領導的培養和關心,離不開前輩、專家、老師們的鼓勵和指教,同事、同行們的支持和幫助,離不開家人、朋友們的理解、包容,在此也再次表示真誠感謝。

30多年以來,我一貫秉持母校“自強不息,厚德載物”的校訓,“行勝于言”的校風;踐行中南院“求實,奉獻,創新,和諧,共贏,卓越”的企業精神。始終保持奮進者的昂揚姿態,“Stay hungry,stay foolish”,多學、多思、多做,“Mind and hand”(MIT校訓,既動腦又動手),知行合一,守正創新,“Of the Water,For the Environment,By CSMEDI”,“源于給水排水,為我國水環境改善、生態文明建設貢獻中信集團、中信環境和中南院的智慧和方案”,這是我們創新團隊的小理想和大目標。接下來我還要繼續努力,壯大團隊,帶好隊伍,培養人才,踔厲奮發,勇毅前行,把更多更高質量的工程、作品和論文寫在祖國大地和綠水青山上,為企業、行業做出更大貢獻,爭取能至少為祖國健康工作50年。

最后和大家分享一下“85后”高齡母親寫的一首打油詩,祝她老人家健康長壽,也祝我們的企業和行業持續興旺發達,偉大祖國綠水青山永駐!

水務專家

水務專家萬年紅,今天飛西明飛東。

全國城市都跑遍,管爾東南西北中。

為國為家作貢獻,再苦再累不放松。

三十多年如一日,千辛萬苦忍心中。

不圖名聲不圖利,默默無聞立大功!

(2021.4.16作)

榮獲湖北省五一勞動獎章