1. 項目背景

2013年11月《成都市中心城建成區排澇能力提升規劃》完成,采用模擬的技術手段,劃分了成都市中心城建成區雨水排水分區,評估了主城區內澇風險,鎖定了中心城建成區內22個易淹區和51個易淹點;對曹家巷、衣冠廟、新光片區、人民公園、羊市街5個易淹區作為示范進行了精細化模擬,在錯綜復雜的雨水管網中診斷了系統薄弱環節,因地制宜地制定排澇能力提升工程措施。2014年5月《成都市中心城區排水(雨水)防澇綜合規劃》完成,進一步確定了包括外環以內119個內澇風險點。結合國務院關于10年內全面解決城市內澇問題的要求,成都規劃局于2014年將10個易澇片區的排澇能力提升研究列為局級工作計劃,并委托成都市市政設計院開展研究工作,期望推廣應用模擬手段識別各片區內澇風險,診斷積水內澇的主因,進而制定科學合理的工程措施,來提升各排水片區的排澇能力,消除內澇隱患,促進城市健康運行,提升城市形象。

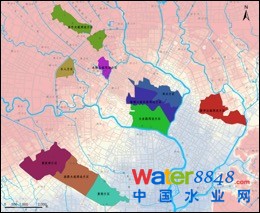

本項目中十個片區分別為永陵公園周邊片區、石人片區、華興片區、高朋大道周邊片區、蜀都大道東段周邊片區、紫荊片區、新華公園周邊片區、董家灣片區、大業路周邊片區及金牛大道周邊片區。

十個片區位置分布圖

2、項目內容

2.1 資料收集與信息梳理

成都規劃局有著較好的管網信息系統平臺,為精細模型構建提供了良好的基礎數據支撐。我們完成了以下資料的收集、整理和分析:

(1)雨水管線資料

由規劃局提供的研究區域內排水管網GIS資料,包括管線的空間位置信息及其相關屬性信息,包括管徑、管長、井底高程、井頂標高、管道埋深等。

(2)降雨資料

本項目中的10、20、50、100年一遇6小時設計暴雨及雨型來自于《成都市中心城建成區排澇能力提升規劃》中對成都市暴雨規律分析的研究成果。此外,收集到了1971~2000年期間按年最大值取樣法獲取的最大5、10、15、20、30、45、60、90和120分鐘的降雨量數據。

(3)地形高程、道路、水系和下墊面資料

收集到了研究區內地面高程點、道路背景、河網水系、建筑背景、下墊面影像資料。

(4)其他資料

相關規劃文本,如《成都市中心城建成區排澇能力提升規劃》、《成都市中心城區排水(雨水)防澇綜合規劃》。

2.2 水利模型構建

雨水系統模型是融合了水文學、水力學、數學、計算學和地理信息等多學科的模擬技術,通常包括三個主要部分,即地表產匯流模擬、管渠水動力模擬和二維模擬。

地表產匯流模擬是模擬降雨發生后,集水區地表進行洼地蓄水、入滲、蒸發和地表匯流的產匯流過程。管渠水動力模擬是模擬雨水地表匯流進入排水管渠再輸運到受納水體(河道、湖庫等)的過程。二維模擬是模擬管渠發生溢流后與地表漫流相互影響共同排水的過程,亦可以模擬降雨到地表的自然匯流過程。

雨水模型的網絡由節點和連接組成。節點表示檢查井、調蓄設施、排口等;連接表示排水管道、渠道、河道等。雨水管網多為樹枝狀分布,雨水從上游向下游排放,小雨時一般為無壓非滿管流;遇短歷時大暴雨時,管道流量猛增,處于滿管壓力流狀態;當管道排水能力不足時將產生超載致使檢查井蓄水,上游管道出現壅水現象,甚至造成檢查井溢流。

當管網系統較為復雜、匯水面積較大時,雨水管網匯流是一個復雜的過程。水從上游向下游傳輸,不斷匯集各支管的流量,沿管線和節點傳輸過程中峰值又會出現許多變動,下游向上游傳達回水影響,在各管道節點之間產生一系列鏈狀反應,流態復雜多變,需要采用動態的非恒定流系統分析方法來模擬排水系統的復雜水力狀態,進而為問題分析和決策制定提供依據。

華興&蜀都大道東段&大業路片區管網概化圖

2.3 內澇風險評估

《室外排水設計規范》(GB50014-2006)規定雨水管按滿管流設計。管渠排水能力評估通過分析各管段是否產生滿管流進行判斷。利用各片區模型模擬2、3、5年一遇的設計暴雨下管渠水力狀態,分析十個片區管渠排水能力的整體狀況。

十個片區管網排水能力評估統計圖

模型結果表明:排水能力小于2年一遇的管網長度為197.3km,占總管長的百分比為85.97%;排水能力2-3年一遇的管網長度為2.9km,占總管長的百分比為1.26%;排水能力3-5年一遇的管網長度為2km,占總管長的百分比為0.86%;排水能力大于等于5年一遇的管網長度為27.3km,占總管長的百分比為11.9%。

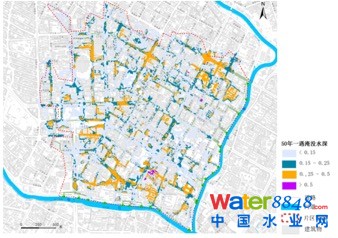

以華興&蜀都大道東段&大業路片區為例,10、20和50年一遇降雨下的積水范圍如下,片區遭遇10年一遇3小時設計降雨時有積水發生。片區遭遇50年一遇3小時設計降雨時,高人民中路一段、人民東路與東華門街路口、青年路、東府街、橫丁字街、署末北二街太升南路出現多處積水地段,積水較深,達到0.25~0.5m,其余積水區域積水水深小于0.25m。

華興&蜀都大道東段&大業路片區50年一遇3小時設計暴雨下積水水深

2.4 成因分析

十個片區內澇改造方案的科學決策是建立在內澇成因的清晰診斷基礎上。進行十個片區內澇診斷需要考慮兩種情形:

(1) 片區排水系統自身的排水排澇局限性分析,這是內因分析。這種情形下考慮排水片區的雨水系統可以自由出流,不受河道水位頂托的影響。

(2) 片區排水系統同時遭遇本地暴雨和外洪影響。這種情形下排水系統的內因和外洪造成的外因共同影響片區排水。

進行了各排水片區的內因分析,即分析各片區排水系統在自由出流下,片區遭遇50年一遇3小時設計暴雨下的積水成因。

2.5 十個片區排澇能力提升方案

十個片區排澇能力提升措施在識別出各片區的內澇風險,診斷出內澇因素之后變得有的放矢;在此基礎上結合每個片區的實際情況制定工程與非工程措施,包括管渠的新建或擴建、局部調蓄、下穿立交的強排以及低影響開發。

3、主要結論

在前期雨水系統排澇能力提升規劃的基礎上,基于詳細模型分析手段為工程措施的擬定提供了科學的依據。本項目范圍內十個片區的模型分析表明, 各個片區的現狀排澇能力、積水風險程度、積水成因不同。本項目利用信息集成和模擬的技術手段,識別出了十個片區的內澇風險,診斷了各片區雨水系統中瓶頸和形成內澇的主導因素,并結合每個片區的實際用地類型,因地制宜制定了提升片區排澇能力提升的工程措施,使片區能夠有效應對50年一遇6小時設計暴雨。