愿景驅動的中國工程科技2040發展戰略研究

Vision-Driven Research on China's Engineering Science and Technology Development Strategy to 2040

摘要

當前,全球科技創新空前密集和活躍,科技和產業形態正在發生體系性變革,工程科技的顛覆性創新和體系創新已經成為戰略競爭的焦點。本文基于我國工程科技發展需求和世界發展趨勢,提出“經濟預測 - 需求分析 - 技術預見 - 愿景分析 - 戰略架構 - 技術路線圖 - 政策選擇”戰略研究方法體系,預測了我國2040年經濟社會的發展態勢,描繪了2040年我國社會發展的九大綜合愿景。在主要領域工程科技發展戰略研究的基礎上,圍繞九大綜合愿景提出“力推信息科技、重塑能源體系、革新產業科技、建構未來城市、發展藍色經濟、提振農業農村、護佑全民健康、建設美麗中國、構筑平安中國”的工程科技發展總體戰略構想,以及從現在到2040年“強基固鏈、打造高原、開辟賽道”“安全韌性、策源引領、體系煥新”的兩階段中國工程科技總體發展路線。

Abstract

Currently, global technological innovation is unprecedentedly intensive and active, and the forms of technology and industry are undergoing systematic changes. Disruptive and systemic innovations in engineering science and technology have become the focus of strategic competition. Based on the development demand for engineering science and technology in China and the world trends of engineering science and technology development, this study proposes a strategic research method system that consists of economic forecasting, demand analysis, technology foresight, vision analysis, strategic architecture, technology roadmap, and policy selection. The study also predicts the economic and social development trends in China by 2040 and depicts nine visions of Chinese society in 2040. Based on the strategic research on the development of engineering science and technology in major fields, an overall strategic concept of engineering science and technology development is proposed centering on the nine visions, which involves promoting information technologies, reshaping the energy system, innovating industrial science and technologies, constructing the future cities, developing the blue economy, revitalizing agriculture and the rural areas, safeguarding the health of all the people, building a beautiful China, and constructing a safe China. An overall two-stage roadmap for engineering science and technology development between now and 2040 is also proposed. At the first stage, it is necessary to strengthen the industrial foundation and chain, achieve international leadership in major fields of engineering science and technology, and develop new areas and technologies with core competitiveness. At the second stage, it is suggested to focus on security, resilience, and original innovation and build a new technological ecosystem.

關鍵詞

工程科技 / 未來愿景 / 需求分析 / 2040年 / 技術路線

Keywords

engineering science and technology / future vision / demand analysis / 2040 / technology roadmap

引用本文

一 前言

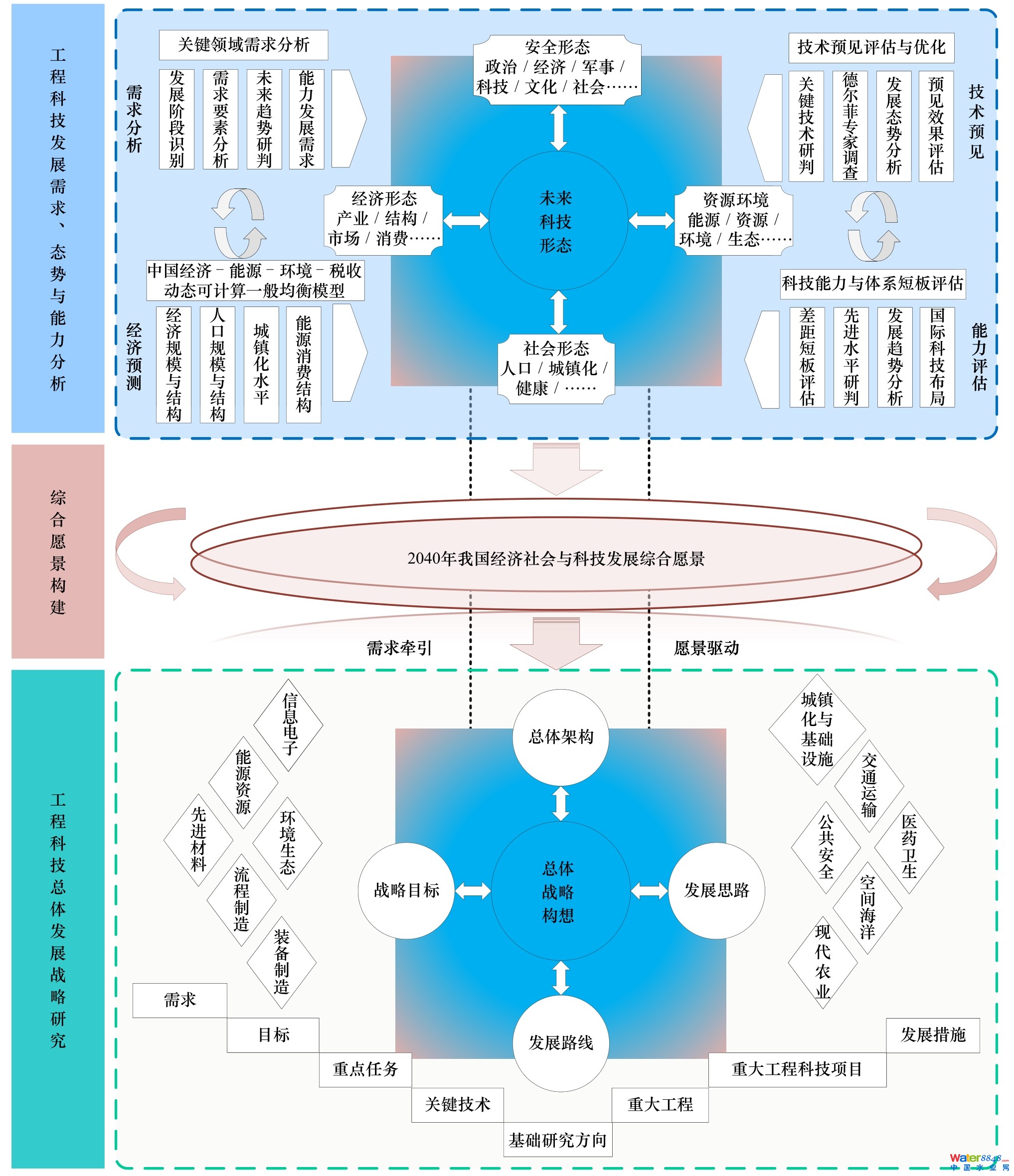

二 愿景驅動的工程科技2040發展戰略研究方法體系

(一) 研判2040年經濟社會發展形態和發展愿景

(二) 推進基于效果評估的技術預見,描繪未來科技形態

(三) 綜合需求分析與技術預見,開展經濟社會與工程科技發展的綜合愿景分析

(四) 圍繞發展愿景,推進工程科技愿景牽引的戰略研究與技術路徑選擇

三 世界工程科技發展趨勢

(一) 智能技術將成為影響最深、覆蓋最廣的時代驅動力

(二) 數據資源將成為關鍵生產要素和戰略性資源

(三) 綠色低碳將成為人類社會發展的必由之路

(四) 以人為本促使科技創新回歸服務需求本質

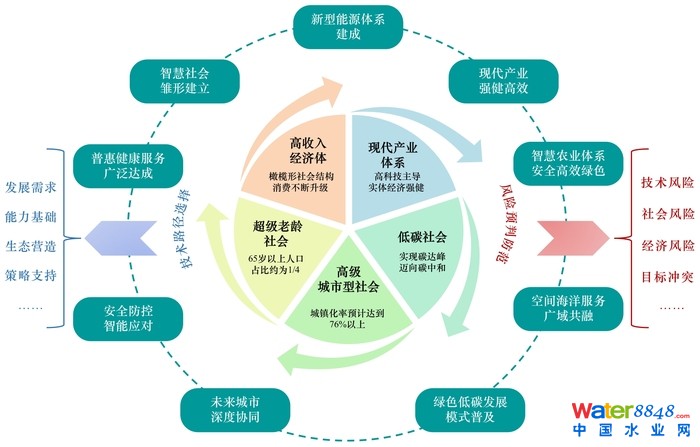

四 2040年我國經濟社會與科技發展綜合愿景

(一) 2040年我國經濟社會發展預測

(二) 2040年我國經濟社會與科技發展綜合愿景

(三) 未來愿景實現的不確定性風險

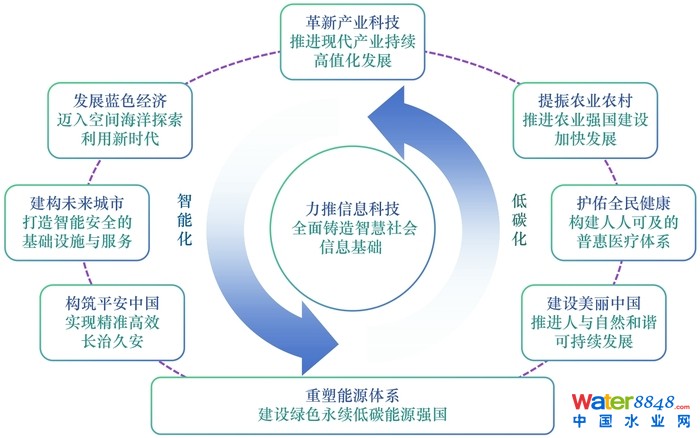

五 面向2040年我國工程科技總體戰略構想

(一) 總體架構

(二) 發展目標與發展路徑

1 第一階段(2030年前),強基固鏈,打造“高原”,開辟賽道

2 第二階段(2031—2040年),安全韌性,策源引領,體系煥新

(三) 重點任務

1 力推信息科技,全面鑄造智慧社會信息基礎

2 重塑能源體系,建設綠色永續低碳能源強國

3 革新產業科技,推進現代產業持續高值化發展

4 建構未來城市,打造智能安全基礎設施與服務

5 發展藍色經濟,邁入空間與海洋探索利用新時代

6 提振農業農村產業,推進農業強國建設加快發展

7 護佑全民健康,構建人人可及的普惠醫療體系

8 建設美麗中國,推進人與自然和諧可持續發展

9 構筑平安中國,實現精準高效長治久安

六 結語

| [1] |

習近平. 論科技自立自強: 大字本 [M]. 北京: 中央文獻出版社, 2023.

Xi J P. On self-reliance and strength in science and technology:Large type edition [M]. Beijing: Central Party Literature Press, 2023.

|

| [2] |

中國工程科技中長期發展戰略研究項目組. 中國工程科技中長期發展戰略研究 [M]. 北京: 中國科學技術出版社, 2015.

Project Team of Research on Mid-long Term Development Strategy of China's Engineering Science and Technology. Research on medium and long term development strategy of China's engineering science and technology [M]. Beijing: China Science & Technology Press, 2015.

|

| [3] |

"中國工程科技發展戰略研究"項目組. 中國工程科技2035發展戰略 - 綜合報告 [M]. 北京: 科學出版社, 2019.

Project Team of the Development Strategy Research of China's Engineering Science and Technology. The development strategy of China's engineering science and technology for 2035: Synthesis report [M]. Beijing: Science Press, 2019.

|

| [4] |

王宏偉, 張靜, 張艷芳, 等. 面向未來重點產業和領域發展的工程科技需求分析——以醫療和能源領域為例 [J]. 中國科技論壇, 2022 (10): 31‒41.

Wang H W, Zhang J, Zhang Y F, et al. Analysis on engineering technology needs for the future development of key industries and fields—Taking health care and energy industries as examples [J]. Forum on Science and Technology in China, 2022 (10): 31‒41.

|

| [5] |

"工程科技領域需求分析研究"課題組. 2021—2040年中國經濟社會發展對工程科技的需求深度研究報告 [R]. 遼寧: 大連理工大學, 2024.

Research Group on Demand Analysis of Engineering Science and Technology. In-depth research report on the demand for engineering science and technology in China's economic and social development from 2021—2040 [R]. Liaoning: Dalian University of Technology, 2024.

|

| [6] |

"中國工程科技發展戰略研究"項目組. 中國工程科技2035發展戰略–技術預見報告 [M]. 北京: 科學出版社, 2019.

Project Team of the Development Strategy Research of China's Engineering Science and Technology. The development strategy of China's engineering science and technology for 2035: Technology foresight report [M]. Beijing: Science Press, 2019.

|

| [7] |

陳進東, 張永偉, 梁桂林, 等. 中國工程科技2035關鍵技術選擇與評估 [J]. 中國軟科學, 2019 (8): 144‒153.

Chen J D, Zhang Y W, Liang G L, et al. Key technology selection and evaluation for China's engineering science and technology to 2035 [J]. China Soft Science, 2019 (8): 144‒153.

|

| [8] |

王崑聲, 周曉紀, 龔旭, 等. 中國工程科技2035技術預見研究 [J]. 中國工程科學, 2017, 19(1): 34‒42.

Wang K S, Zhou X J, Gong X, et al. Technology foresight on China's engineering science and technology to 2035 [J]. Strategic Study of CAE, 2017, 19(1): 34‒42.

|

| [9] |

"中國工程科技2035發展戰略研究"總體項目組. 支撐強國目標的中國工程科技發展戰略路徑謀劃 [J]. 中國工程科學, 2017, 19(1): 27‒33.

Task Force for the Research on China's Engineering Science, Technology Development Strategy Comprehensive Research Group. Strategy and route-planning research on China's engineering science and technology development [J]. Strategic Study of CAE, 2017, 19(1): 27‒33.

|

| [10] |

劉建麗, 李嬌. 智能制造: 概念演化、體系解構與高質量發展 [J]. 改革, 2024 (2): 75‒88.

Liu J L, Li J. Intelligent manufacturing: Conceptual evolution, system deconstruction and high-quality development [J]. Reform, 2024 (2): 75‒88.

|

| [11] |

韓佳偉, 朱文穎, 張博, 等. 裝備與信息協同促進現代智慧農業發展研究 [J]. 中國工程科學, 2022, 24(1): 55‒63.

Han J W, Zhu W Y, Zhang B, et al. Equipment and information collaboration to promote development of modern smart agriculture [J]. Strategic Study of CAE, 2022, 24(1): 55‒63.

|

| [12] |

MITRE. A national strategy for digital health [EB/OL]. (2022-03-01)[2024-08-09]. https://www.mitre.org/news-insights/publication/national-strategy-digital-health.

|

| [13] |

World Health Organization. Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023—2030 (RC72) [EB/OL]. (2022-08-01)[2024-08-09]. https://www.who.int/europe/publications/i/item/EUR-RC72-5.

|

| [14] |

霍治方, 劉剛. 智能化轉型背景下自動駕駛產業化的中國實踐 [J]. 中國科技論壇, 2024 (7): 95‒109.

Huo Z F, Liu G. China's practice of industrializing autonomous driving in the context of intelligent transformation [J]. Forum on Science and Technology in China, 2024 (7): 95‒109.

|

| [15] |

Liu M N, Fang S L, Dong H Y, et al. Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 58(B): 346‒361.

|

| [16] |

Cai L, Sun Y, Zheng Z B, et al. Blockchain in China [J]. Communications of the ACM, 2021, 64(11): 88‒93.

|

| [17] |

UN-Habitat. World cities report 2022: Envisaging the future of cities [EB/OL]. (2022)[2023-11-12]. https://unhabitat.org/wcr/.

|

| [18] |

Programme U N E. 2023 global status report for buildings and construction: Beyond foundations-Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector [R]. Gigiri Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024.

|

| [19] |

秦阿寧, 孫玉玲. 國際碳捕集、利用與封存發展戰略與科技態勢分析 [J]. 中國科學院院刊, 2024, 39(8): 1486‒1496.

Qin A N, Sun Y L. International development strategy and analysis of science and technology trends in carbon capture, utilization, and storage (CCUS) [J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2024, 39(8): 1486‒1496.

|

| [20] |

龐敏, 張益暢. 我國發展二氧化碳驅油技術的路徑思考 [J]. 西南石油大學學報(社會科學版), 2024, 26(4): 1‒9.

Pang M, Zhang Y C. The path of developing CO2 flooding technology in China [J]. Journal of Southwest Petroleum University (Social Sciences Edition), 2024, 26(4): 1‒9.

|

| [21] |

馬茹, 王宏偉, 張靜. 基于2050年中國人口發展愿景的工程科技需求分析 [J]. 技術經濟, 2022, 41(7): 73‒82.

Ma R, Wang H W, Zhang J. A demand analysis of science and technology based on China's population vision in 2050 [J]. Journal of Technology Economics, 2022, 41(7): 73‒82.

|

| [22] |

電力規劃設計總院. 中國新型儲能發展報告2023 [R].北京: 電力規劃設計總院, 2023.

China Electric Power Planning & Engineering Institute. Report on China new energy storage development 2023 [R]. Beijing: China Electric Power Planning & Engineering Institute, 2023.

|

| [23] |

高旺盛, 王小龍, 楊富裕, 等. 農業科技強國評價指標體系與中國實現度分析 [J]. 中國農業大學學報, 2021, 26(12): 1‒10.

Gao W S, Wang X L, Yang F Y, et al. Evaluation index system and realization degree analysis of China agricultural science and technology power [J]. Journal of China Agricultural University, 2021, 26(12): 1‒10.

|

| [24] |

黃季焜, 胡瑞法, 易紅梅, 等. 面向2050年我國農業發展愿景與對策研究 [J]. 中國工程科學, 2022, 24(1): 11‒19.

Huang J K, Hu R F, Yi H M, et al. Development visions and policies of China's agriculture by 2050 [J]. Strategic Study of CAE, 2022, 24(1): 11‒19.

|

| [25] |

蔡寶剛. 論習近平法治思想中的國家安全法治理論 [J]. 法學, 2022 (1): 3‒19.

Cai B G. Theory on the rule of law of national security in Xi Jinping's thought of rule of law [J]. Law Science, 2022 (1): 3‒19.

|

| [26] |

潘云鶴, 唐啟升. 海洋工程科技中長期發展戰略研究報告 [M]. 北京: 海洋出版社, 2020.

Pan Y H, Tang Q S. Research report on medium and long-term development strategy of marine engineering science and technology [M]. Beijing: Ocean Press, 2020.

|

| [27] |

中華人民共和國國務院新聞辦公室. 2021中國的航天 [M]. 北京: 人民出版社, 2022.

The State Council Information Office of the People's Republic of China. China's space program: A 2021 perspective [M]. Beijing: People's Publishing House, 2022.

|

| [28] |

范維澄. 落實總體國家安全觀 推動應急管理體系和能力現代化 [J]. 中國減災, 2024 (1): 10‒11.

Fan W C. Implementing the overall national security concept and promoting the modernization of emergency management system and capacity [J]. Disaster Reduction in China, 2024 (1): 10‒11.

|