●一些農村地區(qū)隨著青壯勞動力的快速流失,只剩下老弱病殘,空心化和老齡化特征凸顯。而當前的規(guī)劃設計依然是通過戶籍人口、戶數或者常住人口來確定農村生活污水的處理規(guī)模,而且動輒40年~50年的運營年限。這種靜態(tài)的視角與現實情況存在巨大的差距。

●更為合理的決策機制,應當建立在農村生活污水處理設施生命周期成本有效性分析的基礎上,即綜合考慮規(guī)劃設計、建設、管理維護到最終廢棄的整個生命周期環(huán)節(jié)的全部成本,以選擇最優(yōu)的處理模式。

●對于人口導入區(qū),如果長期規(guī)劃是發(fā)展成為城鎮(zhèn)化地區(qū),那么就有必要考慮接入市政管網集中處理模式的成本有效性。對于空心化區(qū)域,如果未來人口導出非常徹底,就有必要考慮利用自然凈化能力處理的可行性。

●需要進一步明確村集體和村民應承擔的責任,使其能夠采取有效的集體行動,積極主動地進行管理和監(jiān)督,以確保農村生活污水處理設施的有效運行。

農村生活污水的處理直接關系到農村環(huán)境質量改善、農民生活品質提高、農村飲用水安全。然而,長期以來,農村生活污水問題一直未被引起足夠重視。農村生活污水處理起步較晚、發(fā)展緩慢。

“十一五”以來,農村生活污水處理作為農村環(huán)境的一個重要問題,引起高度關注。中央和地方各級政府紛紛出臺了一系列的規(guī)劃,投入巨大的人力物力,希望能夠盡快提升農村生活污水處理水平。然而,直到2013年,我國農村的污水處理率僅有7%,遠低于我國城鎮(zhèn)生活污水處理率80%的水平。而且絕大部分地區(qū)的農村生活污水處理仍停留在工程示范階段,推廣普及的難度很大。農村生活污水處理項目目前主要集中在經濟發(fā)達的東部地區(qū),中西部地區(qū)相對滯后。

針對這種現狀,筆者認為,必須盡快找到問題癥結,對癥下藥,破解農村生活污水處理難題。

反思農村生活污水的模式選擇

影響農村生活污水處理水平提高的因素很多,但是最根本的原因是高成本。農村地區(qū)自然條件復雜,村落分散,人口密度低,很難實現類似城鎮(zhèn)污水處理的規(guī)模效應。即便在發(fā)達國家,農村生活污水處理能力也普遍滯后于城市。

筆者認為,主要原因就是其相對成本比較高。一般估計,農村生活污水的戶均建設成本在5000元左右,一些地區(qū)甚至超過萬元;一個行政村的農村生活污水處理工程的初期建設投入,根據人口規(guī)模的大小,從數十萬到數百萬不等。這對絕大多數地方政府而言,都是不小的財政負擔。

然而,這僅僅是農村生活污水處理高成本問題的冰山一角。許多隱形的成本還沒有得到充分的重視。例如,一個農村投入100萬元建設的處理設施,規(guī)劃運行40年,結果5年左右就因為無法正常運行而廢棄。此時實際的噸水處理成本將是規(guī)劃設計的噸水成本的數倍。這一現象并不鮮見。許多地區(qū)農村生活污水處理示范工程,都不可避免地陷入“一離開示范就死”的怪圈。在太湖流域農村地區(qū),一些農村生活污水處理設施甚至被當地老百姓稱為環(huán)保垃圾。

筆者認為,我國農村生活污水處理的高成本難題與當前的模式選擇有很大的關系。由于農村生活污水處理長期被忽視,政府還是習慣于采用城鎮(zhèn)生活污水處理的方式,希望通過大的投入解決問題,而忽視了農村的特殊性。主要表現在:

首先,重工程技術有效性,而輕成本有效性。真正影響技術突破、推廣應用的核心要素是成本。如果不考慮成本問題,生活污水處理基本不存在任何技術難題,可以處理到任意水平。農村生活污水尤其如此。一方面,相對而言,農村污水處理成分相對簡單、污染物濃度較低,已經有大量成熟的技術;另一方面,不同技術對收集管網、能源動力、物料等的需求都不一樣,對應的成本投入也差異很大。農村真正需要的并不是世界領先的工程技術,而是成本能夠被政府、村集體和村民等相關主體所接受的實用技術。

但無論是在基礎研究還是在工程示范方面,國家和各級地方政府投入巨資開展的先進技術研發(fā),都很少考慮到技術的成本有效性。在我國已有的農村生活污水處理指南或導則當中,基本不涉及對成本有效問題的衡量。在實際工程的規(guī)劃設計中,主要通過拉長農村生活污水處理設施的運營年限(往往被設定為40年~50年)來合理化成本,或者干脆利用管理運營環(huán)節(jié)的噸水成本作為整個工程的成本。于是就出現了許多號稱低成本甚至零成本的設施也普遍存在高成本問題的怪事。

其次,過度依靠政府,缺乏因地制宜多元化的考慮。農村生活污水處理屬于混合物品(介于公共物品和私人物品之間),政府應當承擔部分責任,但是不能過度,更不能事事包攬。而從實踐看,絕大多數地方政府幾乎包攬了規(guī)劃設計、建設和管理運營的全部責任,而忽視了村民和村集體的需求和積極性,導致各環(huán)節(jié)的成本都居高不下,成為政府的沉重負擔。同時,政府包攬的結果往往是一刀切的做法,與農村地區(qū)千差萬別的社會經濟狀況嚴重不匹配,也是諸多設施提前失效的重要原因之一。

第三,以靜態(tài)的視角看待快速城市化進程中的農村,以當前的有效性衡量長期的有效性。我國正處于快速城市化進程中,農村人口和其他經濟要素在城鄉(xiāng)之間大規(guī)模、快速遷移。一些大城市郊區(qū)的農村,外來人口大量進入,可能在很短的時間內就成為人口密度不亞于城鎮(zhèn)的導入區(qū)。而一些農村地區(qū)隨著青壯勞動力的快速流失,只剩下老弱病殘,空心化和老齡化特征凸顯。而當前的規(guī)劃設計依然是通過戶籍人口、戶數或者常住人口來確定農村生活污水的處理規(guī)模,而且動輒40年~50年的運營年限。這種靜態(tài)的視角與現實情況存在巨大的差距。

從生命周期視角看農村生活污水

不難看出,在我國當前的快速城市化背景下,靜態(tài)的、只考慮獨立環(huán)節(jié)的農村生活污水處理的選擇模式已經不能適應發(fā)展的要求。單個環(huán)節(jié)的低成本并不意味著整個模式的綜合成本低,當前成本有效的選擇未必符合長期成本有效的要求。更為合理的決策機制,應當建立在農村生活污水處理設施生命周期成本有效性分析的基礎上,即綜合考慮規(guī)劃設計、建設、管理維護到最終廢棄的整個生命周期環(huán)節(jié)的全部成本,以選擇最優(yōu)的處理模式。

生命周期(Life Cycle)的概念應用很廣泛,尤其是在環(huán)境、經濟領域經常出現。其一般指的是某個產品“從搖籃到墳墓”(Cradle-to-Grave)的整個過程。由于生命周期成本分析可以提供全系統/全過程的成本比較,確保各類成本時間尺度上的一致性,同時還能夠克服某一環(huán)節(jié)的成本變化產生的連鎖反應,因此在發(fā)達國家基礎設施、重大工程等的決策中得到廣泛的應用。

在農村生活污水領域,發(fā)達國家很早就提出應當從技術有效性轉向成本有效性,從靜態(tài)的成本有效轉向生命周期的成本有效。通過對生活污水分散處理不同方案的生命周期成本分析發(fā)現,處理系統的正常運營年限對方案的成本有效性影響很大。

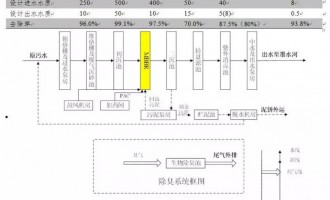

農村生活污水處理的生命周期成本可以分為4個基本部分:規(guī)劃設計成本(包括工程的建設許可、工程設計規(guī)劃、工程選址與準備和招投標工作的成本等);建設成本(包括設備的購買與安裝、工程和管網的建設施工、土地成本和其他一切委托成本等);管理運營成本(包括員工的培訓、人員工資、工程耗能、藥劑投入和污泥處理的成本等)和廢棄成本(包括工程拆除與處理、環(huán)境修復、資源回收的成本等)。

一方面,快速城市化對農村生活污水處理的最大影響,是其引發(fā)的農村人口的遷移大幅度縮短了處理設施的有效運營年限,使我們不得不細化各種模式選擇組合。例如,在人口導入區(qū),如果采取分散處理的模式,短期投入較小,但是長效管理維護的成本較高,而且排污量的增長很可能使處理工程超負荷運轉而失效。如果采取納管集中處理,初期管網等的投入較大,后期管理維護成本較低;但是如果人口導入速度較慢,也會造成噸水處理成本的高企。在空心化的農村,應根據人口的遷出速度確定污水處理方案,比如采取村落集中式的處理、聯戶處理以及充分利用自然凈化功能處理等。

另一方面,快速城市化對生命周期各環(huán)節(jié)的成本都有較大的影響。伴隨著快速城市化進程,農村社區(qū)迅速瓦解,很難實現有效的集體行動。例如,在規(guī)劃設計環(huán)節(jié),作為主要利益相關方的農村集體基本沒有話語權,也無法參與到方案的設計和比選過程中,導致處理模式與村集體的實際需求之間出現脫節(jié),最終影響到建設、管理運營等環(huán)節(jié)的成本。農村勞動力的外流、傳統社區(qū)的解體、農民家園感的喪失,也使村集體和農民缺乏參與、管理、監(jiān)督的積極性,造成長效管理成本的上升。

以生命周期成本為導向處理污水

以生命周期成本有效性為導向,農村生活污水處理工作應做好以下方面內容:

首先,需要密切結合區(qū)域的長短期發(fā)展規(guī)劃。對于人口導入區(qū),如果長期規(guī)劃是發(fā)展成為城鎮(zhèn)化地區(qū),那么就有必要考慮接入市政管網集中處理模式的成本有效性。對于空心化區(qū)域,如果未來人口導出非常徹底,就有必要考慮利用自然凈化能力處理的可行性。為此,需要在至少縣級以上的區(qū)域范圍內,統籌農村生活污水處理工程的建設,以避免有需求的沒錢建、有錢建的沒需求之類現象的發(fā)生。

其次,需要建立以提高生命周期成本有效性為導向的方案比選機制。為此,需要改變動輒30~50年的農村生活污水處理規(guī)劃設計年限標準,結合區(qū)域發(fā)展趨勢確定真實的年限。在區(qū)域發(fā)展前景不明確的情況下,農村生活污水處理設施的規(guī)劃年限宜短不宜長,以10年~15年為宜。

第三,需要重視權宜性處理模式的過渡性作用。在發(fā)展不確定性比較大的農村地區(qū),或者現狀與長期發(fā)展規(guī)劃仍存在較大差距的地區(qū),無論城鎮(zhèn)集中處理模式還是分散處理模式,都無法滿足生命周期成本有效的要求。此時可以考慮權宜性的處理模式,即在保證初步處理效果的前提下,最大限度地減少基建、管網等沉淀投入。這一模式已經在江蘇太倉等地取得了很好的實踐效果。

第四,需要建立明確的責任分擔機制,降低生命周期其他環(huán)節(jié)的成本。當前政府在農村生活污水處理中包攬過多,而作為主要利益相關方的村集體和村民既不參與決策也不分擔責任。這種方式實際上大幅度提高了規(guī)劃設計、管理維護等環(huán)節(jié)的成本。因此,未來需要進一步明確村集體和村民應承擔的責任,使其能夠采取有效的集體行動,積極主動地進行管理和監(jiān)督,以確保農村生活污水處理設施的有效運行。