同濟產學研合作展現新氣象

產學研結合,對于一所以工科見長的高校而言,學科是基礎,科研是發動機,產業是飛翔的翅膀,這是高校產學研合作的普遍模式。在12月18日我校舉辦的產學研合作沙龍上,我校產學研合作展現了新氣象。產業與學校的人才培養和科學研究,在項目的舞臺上結合形成一個整體,以“產”促研并培養人才的效應日漸顯著。

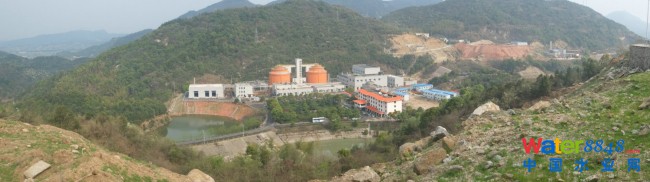

“2015年1月,長沙污泥資源化項目將完成所有的試運行工作。”同濟科技股份公司的梁念丹如是說。2009年,中組部“千人計劃”海外高層次引進人才、國家特聘教授、我校環境學院的戴曉虎科研團隊圍繞“城市污泥處理處置能量流和物質流的科學問題”及“城市污泥生物質能源回收與資源綜合利用”的研究主線,申請了國家多個重大項目,取得了一系列高水平成果,開發出城市污泥高級厭氧消化成套技術。2010年同濟科技以戴曉虎團隊的成套技術為核心組建了環境技術轉化平臺,成果在上海、長沙、合肥、青島等地展開實際應用。長沙污水處理廠污泥處理項目為國家發改委、建設部首座污泥餐廚垃圾集中能源處理示范項目,項目采用的就是戴曉虎團隊自主研發的污泥熱水解加高溫厭氧消化工藝,設計處理能力為每天500噸,其中包括434噸濕污泥和66噸餐廚垃圾。

如果說戴曉虎團隊所走的路線還是傳統的為科技成果找婆家,建筑與城市規劃學院張尚武介紹的則是另外一種路徑:學科發展緊密結合國家需求,孵化企業成長。多年來,大量的規劃實踐,圍繞重大規劃項目的協作攻關,不斷完善豐富著該學院的規劃實踐教學、創新基地建設內容,同時也讓這個學院的同學們不斷發出“我們的規劃案例都是各地最新的規劃實踐成果,我們的規劃實踐在某地變為現實”等自豪的聲音。作為一家企業,我校同灝工程管理公司走的則是緊緊依靠同濟強勢學科,其工程咨詢項目從傳統的工程咨詢、造價管理、項目管理、招標代理、房建建立等領域,現已拓展到了公路、市政、橋梁、鐵路、軌道交通等監理領域。

“最有特點的是我校建筑設計研究院,他們以產業為核心,反推科研和人才培養的優化進步,成效卓著。”校產業辦負責人介紹。首先,設計院的產業已經出現了新的模式,以學科共建的方式搭建教師參與工程設計平臺——都市分院。作為設計院的產業機構,都市分院從建筑設計一到八室、景觀設計室、歷史建筑保護與再生設計室、城市設計室、環境藝術設計室等室所的領銜者都是教師。成立三年來,設計合同到款額年年過億,并呈芝麻開花節節高的喜人勢頭。

人才培養更是花開數朵,朵朵鮮艷。“以工程項目為紐帶打造人才培養基地。”這位負責人介紹,設計院現有研究生導師近30名,他們年年與高校導師一起選拔研究生、制定培養計劃并指導論文寫作,“設計院的導師通常是結合具體項目,根據實際需要培養理論與工程實際共通共融,基礎扎實且動手能力強的人才。”這位負責人介紹,截至2014年,設計院已培養畢業研究生343人,在讀研究生84人。據了解,同濟設計院與相關學院已經共同構建了國家工程實踐教育中心、研究生專業實踐基地,并在建筑與城市規劃學院設立了學院獎學金,在土木工程學院設立了發展基金。

建筑設計研究院的科研更是緊密結合重大項目或國家急需的課題展開。像上海中心項目就是一次以項目為核心的全校學科、科研力量大集結。2009年3月,丁潔民牽頭的“500米以上超高層建筑設計關鍵技術研究”課題,按照室內空間環境、地下空間的規劃與整合、風荷載、復雜建筑外形的優化設計等數十個課題,邀請學校相關學科的李國強、顧明、呂西林、任力之、張洛先等數十位著名學者,組成強大的科研團隊,開展關鍵節點、組合鋼板剪力墻約束支撐、結構防火、防恐、大樓沉降變形、超大圓形基坑關鍵技術、特殊形態幕墻、超大超高形建筑智能化系統的數字化、鋼結構BIM設計與制作安裝等科研攻關,相關分課題數量達到58項。這些研究為上海中心這項超級工程的順利建設提供了有力的保障。

現在,這種以解決復雜工程問題為契機構筑的科研合作平臺越建越大。今年,設計院和建筑與城市規劃學院簽署了《關于共建人居環境與節能聯合研究中心的協議》,同時設立同濟大學人居環境生態與節能聯合研究中心,中心以鼓勵綠色建筑、生態城市、數字技術、遺產更新等方面的研究。設計院出資800萬元,資助包括大型公共建筑結構性態監測技術研究、建筑結構優化設計方法的應用研究、建筑工程隔震和消能減震技術的推廣應用、基于機器人平臺的數字化建筑設計與建造、智慧創新社區平臺的構建機制研究、高密度人居環境綠色基礎設施生態化設計、城市高密度地區生態化城市設計技術研究等十余項課題;同時,設計院鼓勵員工積極參與同濟大學教師主導的課題研究。以這些研究為依托,由同濟設計院牽頭,聯合校內相關學科,相繼建設了“上海市企業技術中心”和“上海市高新技術企業”;今年,正在進行“現代工業化建造協同創新中心”的申報工作。