河流不僅是城市自然生態的重要組成元素,也是城市重要的景觀要素。隨著工業化和城鎮化的快速推進, 城市經濟發展與生態環境保護產生了顯著矛盾,城市河流遭到日益嚴重的污染。如何對城市受損河流生態系統進行修復,使河流恢復到健康狀態已經成為城市發展和復興的焦點問題之一。上世紀50 年代開始,全球發達國家城市水環境治理和濱水區建設核心逐步從污染治理、防洪排澇轉向水質再生、生物棲息地重建、景觀恢復。

一、清溪川復興改造項目概況

清溪川發源于韓國首爾西北部的仁王山、北岳的南邊山腳、南山的北部山腳,在土城中央匯合,由西到東貫穿首爾市中心并與中浪川匯合后流往韓國最大的河流漢江。清溪川全長10.92km,流域總面積達50.92km2,最大寬度80m,被復興改造部分長度為5.84km。從1950年開始到清溪川復興改造工程啟動之前,清溪川一直被日通車量達16萬輛左右的城市主干道:清溪川路和清溪高架橋覆蓋。

2001年,清溪高架橋因老化而引起的安全問題必須拆除。同時,伴隨韓國經濟的騰飛,為提升首爾作為國際大都會的品位和吸引力,在時任首爾市長李明博的大力推動下,首爾市政府開始實施清溪川內河的生態恢復以及周邊環境的改造工程。

改造前

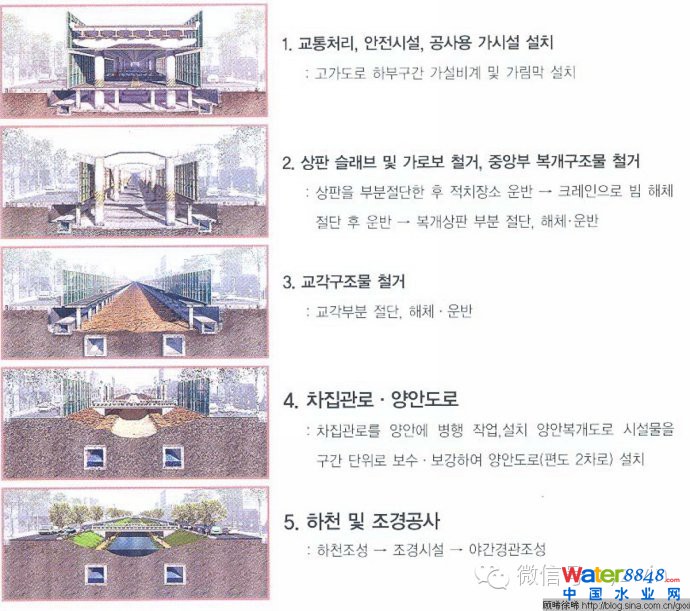

整個工程歷時兩年多,拆除了5.8km的清溪川路和高架橋,修建了濱水生態景觀及休閑游憩空間,耗資3800億韓元(折合約3.6億美元),于2005年10月竣工。工程細分為拆除建筑物、復興改造河流、保障用水供應、維修下水道、建設兩側及附近道路等,包括了排水供水、橋梁建設、照明、景觀、歷史文化遺跡復原等22個小工程。

改造后

二、主要做法

(一)功能優先,分段規劃

充分考慮清溪川所屬區位的特點,根據各河段所處區域的經濟社會狀況和功能需求,結合自然形態,在不同的河段上采取不同的規劃方式。

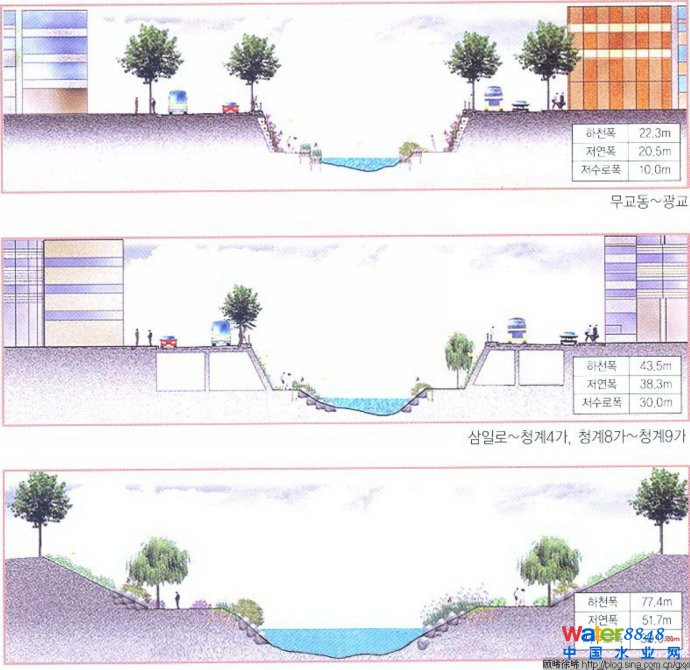

第一段為位于市中心、毗鄰國家政府機關的上游區間,規劃主題為“自然中的河流”, 最大限度地恢復河流的原有面貌。該段河道藍線(指城市規劃確定的江河,湖,水庫,渠和濕地等城市地表水體保護和控制的地域界線)條件較好,因此設計明渠底寬20.83m,邊坡比為1:l,兩側二層臺各寬21.83m和22.92m,二層臺下及兩側鋪設市政管線走廊。

第二段為位于城市中心的中游區間, 規劃主題是“文化中的河流”,強調濱水空間的休閑特性和文化特質。該段河道藍線用地非常緊張,同時要留出兩側各兩條車道并考慮人的親水活動需求。為保證河道行洪斷面.將規劃路架設在河道兩側過水斷面上。明渠底寬11.74m,邊坡比為1:1~1:2。

第三段位于生態環境良好的下游區間,規劃主題是“生態中的河流”,限制人工開發,積極保留自然河灘沙洲,取消設置邊坡護岸, 使其形成自然草地。該段河道藍線用地較第二段緩和,兩側道路和明渠布置與第二段相似。

不同河段的三種改造斷面設計圖 改造過程示意圖

(二)生態整治,景觀設計

1.修復水體。一是解決水源。由于難以恢復歷史上的天然水系,為保證清溪川不斷流,最終利用經處理的漢江水、地下水和雨水、中水向清溪川河道提供水源。二是設置獨立的污水系統。清溪川被覆蓋在地下時承載著排污的功能,為防止復原的水體重新被污染,建設了新的獨立的污水系統,對流入清溪川的生活污水進行隔離處理。

2. 重建生物棲息地。一是重建鳥類棲息地。保護自然退化地、沙石地、植物群落等現有的生態環境,建造人工濕地、鋪設觀測道路。二是重建魚類棲息地。修建魚類通道、多孔質植被護岸、淺灘和水潭、多段式跌水設施、護欄。

3.運用多元化的景觀設計手段,滿足不同地段服務人群需求。一是水體設計多元化。除了自然化和人工化的溪流以外,清溪川復興改造工程中還運用了跌水、噴泉、涌泉、瀑布、壁泉等多種水體表現形式。二是地面綠化與立體綠化相結合,運用鄉土植物進行植物造景。從蘆葦、野薔薇、水蔥等水生植物到一般草本植物、爬藤植物,采用不同種類和不同花色的植物分片種植,在對清溪川原有的自然環境系統進行生態恢復。

(三)政府主導,公眾參與

一是運用調查問卷進行民意摸底。清溪川在改造的前后,政府對周邊的居民進行了問卷調查,在一定程度上讓公眾參與項目的指導設計,尊重居民的意見,利于改造的順利實施。二是成立多種民間機構協調推進。清溪川復興改造項目推進中,在政府的推動下,成立了復興改造研究團體、市民委員會等由市民和各方面專家組成的民間機構,保障了項目的高效、科學實施。

三、存在的問題和不足

1.生態恢復不徹底。對于河川生態和永續經營等問題考慮不足,部分河段河床底部與兩側由于鋪設防滲層, 影響了生物的生長, 河流本身的自凈能力也沒有得到完全恢復。

2.日常維護成本較高。由于清溪川80%的水均由漢江抽取而來,需要經常性的人工維護,因此開支較高。

3.歷史文化資源發掘不夠。清溪川地區有著六百多年的歷史,大量的歷史文物遺跡殘留在河道周圍,需要時間慢慢挖掘整理,然而政府要求在兩年多的時間內完工,使得改造工程中對歷史文化的發掘并不充分。

四、對我省城市河流生態修復改造的啟示

1.維護和強化整體山水格局的連續性。恢復河流作為城市生態廊道的功能,以此帶動相關生態系統的功能運作,保障城市的健康發展。

2.維護和恢復河道及濱水地帶的自然形態,建立城市綠色基礎設施。重點發揮河流生物保護、涵養水源、調蓄雨洪、遺產保護等功能,保護和重塑城市良性的水文系統和生物棲息地。

3.注重景觀營造,提升服務功能。將河岸帶作為城市公園、步行和自行車系統的景觀載體,與城市綠地系統和慢行系統有機結合,向沿途社區完全開放,在創造精神和美學價值的同時方便通勤、休憩、健身與娛樂,充分發揮河流作為城市重要景觀和生態元素的綜合服務功能。

4.加大公眾參與力度。河流生態修復改造作為重要的民生工程,政府應主動邀請專家組織、企業團體、百姓市民等社會各界力量參與,形成完整的決策團隊,確保決策的科學性和工程推進的順利性。

主要參考文獻:

1. 李允熙,韓國首爾市清溪川復興改造工程的經驗借鑒. 中國行政管理,2012(2)

2. 冷紅,袁青,韓國首爾清溪川復興改造. 國際城市規劃,2007(22)

3. 梁耀元等,韓國城市河流生態恢復的案例與經驗. 水資源保護,2010(26)

4. 陳可石,楊天翼,城市河流改造及景觀設計探析—以首爾清溪川改造為例.生態經濟,2013(8)