原標題:建設海綿城市,下再大雨也不“看海”

福州奧體中心周邊生態內河,會呼吸的駁岸。

【新聞背景】近年來,我國一些城市“逢雨看海”現象屢屢發生,打造海綿城市迫在眉睫。

根據國務院辦公廳公布的《關于推進海綿城市建設的指導意見》,2020年,我國城市20%以上建成區要自然存儲70%的降雨;2030年,全國城市80%以上建成區要達到這一指標。

目前,福州也將海綿城市理念納入未來城市建設規劃,已探索建成海峽奧體中心片區試點項目。在19日召開的中國生態文明論壇福州年會上,來自省內外的專家、學者為福州如何建設好海綿城市,暢所欲言、集思廣益。

人工湖蓄釋自如

“應該說,福州海峽奧體中心片區從規劃設計到施工建設的各個細節中,全方位體現海綿城市理念。”在19日召開的中國生態文明論壇福州年會的“人水和諧·海綿城市”分論壇上,福州市規劃勘測設計研究總院園林景觀所所長、高級工程師王文奎如是說。

在福州海峽奧體中心片區,奧體場館人行道路面采用的是透水磚;中心綠地建成下沉式雨水花園;樹陣式停車場地面鋪設植草磚實現透水。運動員村配套酒店及商業中心裙房屋面均采用屋頂綠化,綠化面積近2萬平方米,既能短暫蓄積雨水、延緩徑流峰值時間,又能降低夏季屋面溫度,營造良好生態景觀。

在該片區內最能體現海綿城市元素的,莫過于人工飛鳳湖,它既可以吸納飛鳳山的山洪,也是公園的灌溉水源,蓄釋自如。飛鳳湖是為迎接首屆全國青年運動會而人工挖掘而成,東西長約500米,南北寬約80米,與旁邊的飛鳳山形成“山水之環”。目前飛鳳湖蓄積水約5萬立方米。在蓄積山體雨水的同時,飛鳳湖周邊大面積采用透水材料、下沉式綠地,使雨水充分滲透,減少地表徑流。

在奧體中心片區周邊,打通飛鳳河、臺嶼河及陽岐河連接段,形成河網,保證河水流通,似乎構建又一巨大“海綿”。據介紹,這3條內河過去只是河溝,如今在已整治的3公里范圍全部采用生態駁岸,兩側種滿水生植物,對內河水質有自凈作用。徜徉河邊,只見河水清澈見底,波光粼粼。

打造水循環體系

與破壞力巨大的“龍王”臺風相比,今年8月的臺風“蘇迪羅”帶來的積水雖然降了不少,但仍造成城區部分路段內澇。專家認為,這除了與福州主城區獨特地形地勢等自然因素有關,還與福州可調蓄的湖體太少、河道流速慢等息息相關。

福州有107條內河,數量之多全國罕見。由于福州三面環山、一面臨江,城區外圍北面的山洪必須匯入內河排入閩江。山洪又受外江水位逆頂不易排出,極易導致內澇。為此,內河排洪作用不可或缺。福州從上世紀90年代開始,對內河采取疏浚、清淤等措施,提高河道的過流能力。目前,清淤工程列入了福州市提升城市防洪排澇能力行動計劃,其中僅琴亭湖清淤量將達5萬立方米,晉安河清淤量預計為26萬立方米。

“蘇迪羅”臺風后,福州市引入海綿城市理念,啟動山洪防治及生態補水工程建設。這也是全國省會城市首次將山洪防治和生態補水相結合,進行的一次大膽而科學的嘗試。山洪防治及生態補水工程將耗資近30億元,按照50年一遇的高標準建設。強降雨時,將山洪直接引入閩江;缺水時節,將蓄存的水引入22條內河,進行生態補水。完工后,福州將大大提高排澇和蓄水能力,成為具有良好彈性的海綿城市。

關鍵在于系統性

那么,福州應如何建好海綿城市呢?專家認為,海綿城市建設要因地制宜、協調統籌,以區域生態系統為基礎,優化城市生態環境。中國工程院院士、著名環境生態學專家侯立安說,海綿城市是以自然為本的低影響開發,從全國首批試點16個城市來看,呈現頂層規劃設計、工程建設以及維護管理等難點。就福州來說,老城區改造是一大難點。他建議,老城區海綿城市建設要因地制宜,從下沉式綠地、蓄水池、屋頂綠化等方式中選擇合適的,進行系統性的改造,破解內澇難題。

中國綠色城市研究中心主任桂振華認為,海綿城市建設是一個系統工程,不是單純地挖幾條水溝、建幾處景觀。關鍵在于系統性,只有系統整體規劃,才能串聯建筑、道路、綠化、內河、湖體等環節,讓城市成巨大海綿體。

福州市規劃勘測設計研究總院院長高學瓏認為,福州與其他南方各城市一樣,地下水位高,在海綿城市建設對徑流量的控制方面,要以滯蓄為主,滲為輔。同時,水面率和水系結構合理性是海綿城市建設的重中之重,建議將其納入城市總體規劃和海綿城市總體規劃指標體系中。

“盡量保留原有山水格局,發揮自然海綿體的最大效用。”福州市園林局總工程師林誠認為,自然海綿體的功能遠大于人工海綿體,也更符合生態文明理念。注重自然海綿體的選擇,多種喬木,做好林帶建設,讓“海綿”本身更厚、材質更好。

建設海綿城市,下再大雨也不“看海”

2015年12月23日

來源:福建日報

建海綿城市,告別下雨“看海”

七成降雨就地消納利用,佛山首批建設7個試點區域

南都訊 如果城市能夠像海綿一樣,對雨水收放自如,那么“落雨大,水浸街”、“下雨了到某地來看海”的城市內澇現象,或許會慢慢消失。昨日下午,佛山市召開全市海綿城市建設工作會議,要求到2030年力爭全市城市建成區80%以上的面積達到海綿城市的要求。以后雨下得再大,到佛山也不用“看海”了。

首批建設7個試點區域

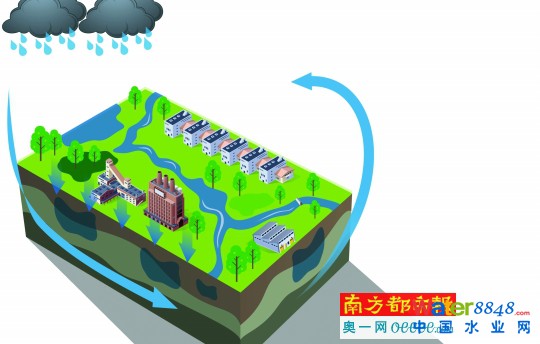

什么是海綿城市?形象一點說,就是城市像海綿一樣,遇到有降雨時能夠就地或者就近吸收、存蓄、滲透、凈化雨水,補充地下水、調節水循環。在干旱缺水時,有條件將蓄存的水釋放出來,并加以利用。

佛山市市長魯毅表示,海綿城市建設改變了過往以改造自然為主的城市建設理念,倡導與自然和諧相處、著力恢復原有的生態系統,成為解決城市過度開發、硬底化等問題的重要途徑。“許多發達國家在海綿城市建設方面已經走在前列。比如,新加坡作為一個雨量充沛的熱帶島國,通過這種模式收集了超過2/3國土面積的降雨,不但解決了城市內澇,還有效保障了淡水供給。”

去年10月,住建部印發《海綿城市建設技術指南》;今年10月,國務院辦公廳下發《關于推進海綿城市建設的指導意見》,要求2020年城市建成區20%以上的面積要達到海綿城市建設目標要求,2030年面積要達到80%以上。目前,佛山已經建立了全市海綿城市建設聯系會議制度,成立全市海綿城市建設辦公室,并編制了《關于推進海綿城市建設的實施意見(送審稿)》(以下簡稱《意見》)。根據上述意見,佛山希望通過海綿城市建設,綜合采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施,最大限度減少城市開發建設對生態環境的影響,將70%的降雨就地消納和利用。

按照計劃,佛山首批將集中力量將佛山新城、禪城區綠島湖片區、南海區三山新城片區、順德區中心城區、高明區西江新城、三水區云東海片區和佛山科學技術學院新校區等,總面積超過76平方公里的7個試點區域建設好。這些示范區需要達到年徑流總量控制率總體目標為70%、對應的設計降雨量為25.2毫米、水域面積率達到10%以上、排水防澇系統達到20- 30年一遇、雨水資源利用率不低于3%等目標。

每平方公里投資過億元

海綿城市的建設需要滲、滯、蓄、凈、用、排等工程技術設施,具體包括排水防澇設施、城鎮污水管網建設、雨污分流改造、雨水收集利用設施、污水再生利用、漏損管網改造等。住建部城建司副司長章林偉曾估算,海綿城市的建設成本大概在1.6億-1.8億元/平方公里,其中滲、滯、蓄等源頭減排項目投資約占1/3.以首批7個試點共76平方公里、每平方公里建設成本1.6億計算,佛山起碼需投資121.6億元。魯毅強調,要努力爭取國家和省政策和資金支持,推動多元化、市場化融資,積極探索P P P模式,引導社會資本參與海綿城市建設。

實際上,佛山有些區域早已開始探索海綿城市建設理念。佛山新城的市科技館和青少年宮、佛山市圖書館等,在屋頂綠化、室外透水面積、雨水回收系統等方面,都實現了海綿化。佛山新城的市政人行道和公共區域非機動車道采用了透水鋪裝設計,大大降低了地面徑流。佛山市水務局局長李永生介紹,各區的一些建設項目、“三舊”改造等也吸納了海綿城市建設的元素。例如在城市升級三年行動計劃和兩年延伸計劃中,打造的一批城市改造、美麗鄉村、水系連通、水環境整治、濱河景觀、濕地公園和排水防澇等亮點工程。

明年起新建項目全面推廣

“從2016年起,全市所有新建、改建、擴建項目要全面推廣海綿城市建設要求。”根據《意見》,新城區、各類園區、成片開發區內的建筑和小區、城市道路、城市綠地和廣場(含公園、公共建筑等)和城市水系項目,應率先全面落實海綿城市建設要求。舊城區方面,則要重點解決人居環境問題,以解決城市內澇、雨水利用、黑臭水體治理為突破口,按海綿城市建設要求進行合理改造。其中,將舊城改造相對集中的禪城區奇槎片區,作為全市海綿城市建設重點區域。

會議要求,各區要分別按住宅小區類、公共建筑類、公園綠地類、市政道路類、市政廣場類、水系治理類等不同類別,梳理出海綿城市建設項目庫,打造一批重點工程。國土規劃主管部門要將海綿城市建設要求作為城市土地出讓、規劃許可和項目建設的前置條件,有關指標和檢錄要納入“兩證一書”的審核范圍。

住建、交通、水務等建設主管部門,要建立海綿城市建設工程項目儲備制度,編制項目滾動規劃和年度建設計劃,避免大拆大建。此外,還要將海綿城市建設要求及相關工程措施作為施工許可環節的重點審查內容,工程竣工驗收應檢查海綿城市相關工程措施的落實情況。

首批7個試點區域

●佛山新城

●禪城區綠島湖片區

●南海區三山新城片區

●順德區中心城區

●高明區西江新城

●三水區云東海片區

●佛山科學技術學院新校區

揭秘

從佛山新城探“海綿城市”

雨量充沛且暴雨強度大的佛山新城采用5年一遇標準規劃雨水管渠,排水采取雨污分流系統。城市排澇標準為“近期30年1遇、遠期50年1遇24小時設計暴雨1天排完”。同時結合城市景觀設計,在轄區內規劃一個約500畝的人工湖,對整個轄區內調蓄洪水起顯著作用。

妙招1:加大透水面積+雨水回收利用

首先,佛山新城結合綠色建筑,推廣海綿城市。例如佛山市科技館和青少年宮項目,透水地面面積(比如自然裸露地、公共綠地、綠化地面、鏤空鋪地等)占室外地面總面積的比例不低于40%.佛山市圖書館,除了室外透水地面面積比例大于40%,屋頂綠化面積占屋頂可不低于30%.另外,雨水回收利用技術在佛山新城公共建筑上得到廣泛應用,緩解市政管網的排水壓力。

妙招2:透水鋪裝增大吸水面積

佛山新城新建、改建、擴建市政人行道和建設項目公共區域非機動車道采用透水鋪裝設計,有效吸收雨水,做到“小雨不積水,大雨不內澇,水體不黑臭”。

此外,佛山新城部分河涌改變傳統側壁硬化的做法,采取與周邊土地保持連通的生態做法,增加了透水性。

妙招3:精細設計利用地表雨水

佛山新城市民廣場是海綿城市建設的一個重要實踐點。該廣場使用下沉式設計,通過較精細的微高差設計形成生態排水系統,使雨水經過地表過濾、層級過濾機設備凈化和人工措施,匯集于濕地和蓄水池里,用于瀑布疊水、噴泉和綠化灌溉中,最大限度利用地表雨水。廣場規劃設計了一道弧形水系東西貫穿廣場,兩側陽疏林草坡與之銜接,處理成間隙性濕地,雨季綠坡多余的地標徑流分別收集至蓄水池和線性濕地中,減少對市政水源的依賴。

妙招4:

垂直綠化降溫增濕

佛山新城市民廣場的景觀功能軸,采用有攀援、下垂等功能的植物,形成垂直面的綠化。一方面占用地面空間少,美化了光禿禿的墻面、橋身等;另一方面,通過植物葉面的蒸騰作用和遮陰效果,緩和陽光對建筑的直射,降溫增濕,減輕城市綠島效應,改善局部小氣候。