丘陵地區海綿道路設計案例:銅仁市涼灣片區五福大道海綿工程設計

導讀

以銅仁市五福大道海綿工程設計為例,探討了丘陵地區道路海綿設計的技術方法,在宏觀層面列舉了海綿工程設計與城市規劃方案銜接的重點內容,在微觀層面提出了道路海綿設計采用的主要工程技術措施,同時進行了道路徑流總量控制率核算,介紹了海綿道路設計在生態景觀和徑流控制方面如何與周邊綠地水系相協調。

作者簡介:朱玲(1984-),女,浙江衢州人,碩士,工程師,從事市政基礎設施、生態環境保護專題規劃研究,以及城市水系、供排水系統、海綿城市專項規劃編制工作。

1項目概況

涼灣片區位于銅仁市北部,為銅仁市近期建設重點區域。區內為低山丘陵地貌,原始用地主要為山體、林地和農田,三寨河發源并貫穿全區。涼灣片區生態環境優美,水系水質良好,政府力圖通過海綿城市建設,在規模開發過程中保護好自然本底,先后開展了一系列相關工作。目前銅仁市已編制完成了《銅仁市中心城區海綿城市建設總體規劃》(以下簡稱“規劃”),在宏觀層面明確了山水林田湖自然本底控制要求,中觀層面提出了水生態、水環境、水資源、水安全四個方面的保護和建設措施,微觀層面分解落實了包括徑流總量控制率在內的各項建設目標。如何將規劃目標和方案在具體工程層面落實,成為下一階段銅仁市海綿城市建設的重點和難點。

五福大道位于涼灣片區中部,道路全長為5.6km,紅線寬度為50m,為機非混合雙向6車道主干路。全線道路斷面分為A、B兩種形式。在進行海綿設計之前,道路已按常規方式設計并部分施工,局部段的路基和管線已建成。本次海綿設計在原方案基礎上進行,盡量避免對已施工部分進行改動。

2宏觀層面——藍綠空間協調

2.1

規劃及原有道路設計方案

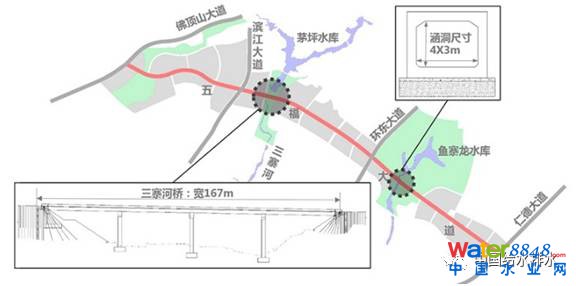

根據銅仁市涼灣片區控規,該片區未來將形成兩圓兩核綠網。北部以涼灣水庫為核心,南部以自然山體景觀為核心,形成兩個生態圓;組團中部以茅坪水庫(三寨河)和生態公園(三寨河支流)為核心串聯兩圓,構建交織串聯的生態網絡。五福大道橫跨了三寨河和三寨河支流兩個排水通道。

涼灣片區生態網絡圖(控規)

五福大道跨越排水通道示意(控規)

根據原施工圖設計文件,五福大道在兩個主要排水通道處分別預留了橋梁和涵洞。一處為三寨河橋,橋長為167m,橋梁已建成;一處為魚寨龍水庫(三寨河支流)涵洞,涵洞尺寸為4m(寬)×3m(高),涵洞尚未建設。

五福大道跨河方案示意圖(原設計方案)

2.2

方案校核及調整建議

控規方案中五福大道茅坪水庫橋處綠帶寬度為130m,茅坪水庫橋跨度為167m,道路橋梁與水系生態廊道立體交叉,保留了水系綠帶的連通性,為未來三寨河沿線景觀打造預留了較為充足的空間,且橋梁已施工,不再進行改動。

控規方案中五福大道與生態公園的交叉處位于魚寨龍水庫下游,綠帶寬度在五福大道北側為800m,南側為400m,水系寬度約25m,而路面以下僅預留了4m×3m的涵洞,空間狹窄且景觀性差,道路的填方割裂了貫穿南北的生態景觀帶。考慮到涵洞尚未建設,本次設計提出優化生態公園處跨河方案,考慮以橋梁形式跨越或者適當加高拓寬涵洞尺寸,確保行洪安全并為未來打造貫穿南北的生態公園預留足夠的空間,同時減小了該處的填方量。

3微觀層面——低影響設施設計

3.1

設計目標

根據銅仁市海綿城市建設指標分解成果,五福大道徑流控制率目標為60%,降雨量為13mm。

3.2

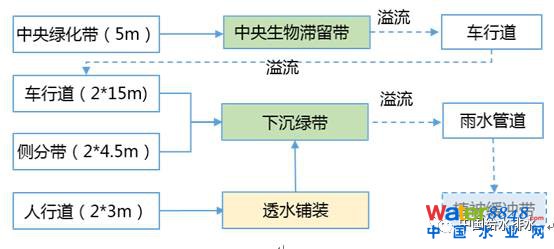

A方案(針對A斷面)

A斷面為中央綠化帶(寬為5m)加兩條側分綠帶(單側寬為4.5m)的形式。雨水管線位于車行道外側,車行道橫斷面坡度為1.5%,人行道橫斷面坡度為2%。海綿措施:人行道透水鋪裝,兩條4.5m寬的側分帶改為下沉式綠地,5m寬的中央綠化帶局部微地形改造成為生物滯留帶。對于排水口附近有河谷/低洼綠地的區段,將河谷/低洼綠地改造為植被緩沖帶,將雨水蓄滯凈化后再排放。

A斷面徑流組織圖

A斷面海綿改造平面/斷面示意圖

徑流總量控制計算:①中央綠化帶(5m)消納自身降雨,不參與計算。②車行道調蓄空間需求=2×15×0.013×0.9=0.351m3/m。③側分帶調蓄空間需求=2×4.5×0.013×0.15=0.0176 m3/m,調蓄設施容積=2×4.5×0.1=0.9m3/m。④人行道調蓄空間需求=2×3×0.013×0.4=0.0312 m3/m。調蓄設施容積-調蓄空間需求=0.9-0.351-0.0176-0.0312=0.50m3/m,A路段能夠滿足雨水徑流總量控制要求。

3.3

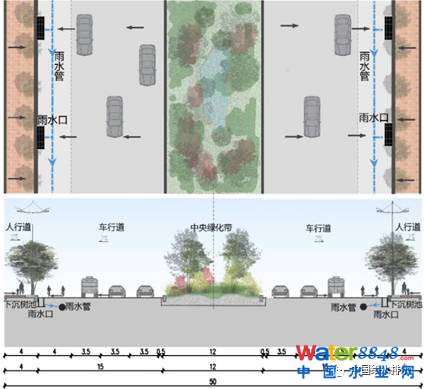

B方案(針對B斷面)

B斷面為中央綠化帶(寬為12m,為BRT預留)加兩側人行道樹池的形式。雨水管線位于機動車道外側,車行道橫斷面坡度為1.5%,人行道橫斷面坡度為2%。海綿措施:人行道透水鋪裝,12m中央綠化帶微地形改造成為生物滯留帶,人行道樹池改為下沉式。對于排水口附近有河谷/低洼綠地的區段,將河谷/低洼綠地改造為植被緩沖帶,將雨水蓄滯凈化后再排放。

B斷面徑流組織圖

B斷面海綿改造平面/斷面示意圖

徑流總量控制計算:①中央綠化帶(12m)消納自身降雨,不參與計算。②車行道調蓄空間需求=2×15×0.013×0.9=0.351m3/m。③人行道調蓄空間需求=2×4×0.013×0.4=0.042m3/m,調蓄設施容積=2×0.125×0.1=0.025m3/m(每8m路段有1個樹池)。調蓄設施容積-調蓄空間需求=0.025-0.351-0.042=-0.368m3/m,調蓄容積小于調蓄空間需求,B型路段不能滿足自身雨水徑流總量控制要求。

4徑流總量計算分區控制校核

道路共分為7個排水分區,盡量實現分區內徑流總量控制,無法實現的分區則考慮利用濱水綠帶或周邊地塊分擔部分徑流。

排水分區方案

①、②、③、⑦為A型斷面,能滿足自身徑流總量控制目標。②分區溢流雨水還可進入三寨河沿線植被緩沖帶,徑流總量控制和凈化效果得到進一步提高。

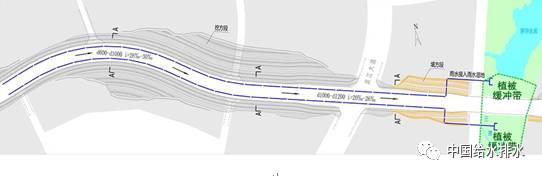

②分區溢流雨水調蓄凈化方案

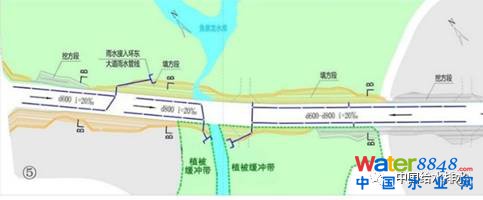

④、⑤、⑥為B型斷面,海綿設施無法完全消納自身設計降雨。④區考慮利用周邊綠地建設地表或地下調蓄設施,達到徑流總量控制目標。⑤、⑥排水區雨水出路為水系,可利用沿河植被緩沖帶分擔區內徑流,實現雨水徑流控制目標。

⑤、⑥分區海綿設計方案

道路及濱河海綿設施協調圖

5設計心得

①道路海綿設計應與上位規劃相銜接,包括城市總體規劃、控制性詳細規劃和海綿城市規劃等,避免道路實施造成重要生態廊道和斑塊的割裂,影響片區后續整體景觀生態格局構建。尤其是道路穿越水系時,應在對水系論證計算的基礎上,預留足夠的排水和生態改造空間。

②道路選線和豎向設計應充分遵循地形,對大型山體或植被狀況較好的山體進行避讓,減小開山填河等破壞自然本底的行為,降低土方填挖和后續水土保持工程量。

③道路的海綿設計應遵循綠色經濟的原則,對項目本身及周邊情況進行充分調研,盡量減少對已建工程的過大改動,給工程的實施造成難度,同時由于大規模改造和二次施工造成能源資源的巨大浪費并產生大量的垃圾,違背海綿城市尊重自然、珍惜資源、保護生態、改善環境的初衷。

④設計方案應對徑流總量控制效果進行分析計算,應達到規劃確定的徑流總量控制率分解指標。對于部分確有難度實現目標的道路,應考慮以周邊水系綠地廣場等開敞空間分擔部分徑流,避免教條執行目標,過度設計,造成事倍功半的工程建設。

⑤徑流總量控制相關計算,應首先對道路進行排水分區劃分,分段進行平衡計算,針對性地提出各分區低影響設施建設方案。力求在源頭控制雨水徑流,降低初雨污染,而非在沒有用戶的情況下簡單在末端設置調蓄池,造成一次性投資和后續運營管理的資金浪費。

(本文根據發表于《中國給水排水》2017年第14期的文章“銅仁市五福大道海綿工程設計技術方法探討”整理而成,作者:朱玲、由陽、呂金燕,單位:中國城市規劃設計研究院)