扎根西北,致力于成果轉化——西建大金鵬康教授團隊代表性論文及成果盤點

團隊概況

金鵬康,西安建筑科技大學二級教授,研究方向為污水處理與資源化,陜西省重點科技創新團隊帶頭人,教育部新世紀優秀人才、寶鋼優秀教師、陜西省三秦學者及陜西省中青年科技創新領軍人才。

針對缺水地區環境問題,提出了多重物化-生物工程耦合的污染物處理工藝,探明了污染物轉化與處理性改善的作用原理,發表論文200余篇,出版專著3部,主持30余項國家級、省部級和大型企業合作項目,申請與授權專利近50項,編制規范2項,獲得國家級、省部級和國際獎勵12項。

長期扎根西北,致力于將科研成果的轉化應用。在工業污染治理領域,主持開發了一系列新裝置和新工藝,應用于中石油長慶油田、中石油忻州煤層氣公司、陜西延長油田等20多個油田生產單位40000余口油氣井的環境污染治理以及浙江嘉興印染等工業企業廢水處理與再利用;在城市水污染治理領域,主持研發了多項實用技術,應用于滇池、太湖等重點流域和陜西省渭河流域城市污水廠的升級改造,取得了顯著的經濟效益和環境社會效益。

團隊組成:金鵬康教授團隊共有3名副教授,1名講師,1名博士后,13名博士研究生,39名碩士研究生。

主要研究方向

1.城市污水深度脫氮除磷與再生利用研究

2.多重物化-生物工程耦合的污水處理與資源化利用研究

3.城市污水管網污染物遷移轉化規律研究

近5年承擔的部分國家級科研項目

1.西北黃土塬區農村供排水一體化與環境改善技術研究與示范(2016YFC0400701)---國家重點研發計劃

2.印染工業園區廢水循環利用技術與示范(2014BAC13B06)---國家科技支撐計劃課題

3.城市污水管網流量質量傳遞及污染物轉移轉化規律研究(2012ZX07313001)--- 國家水體污染控制與治理重大科技專項

4.氧化溝處理工藝優化運行與節能降耗技術研究(2011ZX07302-001-006)---國家水體污染控制與治理重大科技專項

5.有機物去除的臭氧混凝互促增效機制及在再生水深度處理中的應用(51378414)--- 國家自然科學基金

獲得主要科技獎勵情況

1.水與廢水強化處理的造粒混凝技術研發及其在西北缺水地區的應用(2014)---國家科技進步二等獎(金鵬康教授排名第二)

2.黃土塬區油氣田廢棄鉆井液安全處置與水再生利用關鍵技術裝備開發及應用(2014)-陜西省科學技術一等獎(金鵬康教授排名第一)

3.缺水城市污水再生與不同途徑回用關鍵技術研究與應用(2012)-陜西省科學技術一等獎(金鵬康教授排名第二)

4.油田壓裂廢水多途徑再生利用關鍵技術研究與裝備開發及工程應用(2013)-陜西省科學技術二等獎(金鵬康教授排名第一)

5.氣浮水處理分離裝置(2015)-中國專利優秀獎(金鵬康教授排名第二)

6.印染工業園區廢水循環利用技術與示范(2017)-中國循環經濟協會科學技術一等獎(金鵬康教授排名第一)

7.物化-化學-生化多元化關鍵技術與裝備開發及在焦化廢水中的應用(2017)-中國有色金屬工業科學技術獎(金鵬康教授排名第一)

8.黃土塬區油氣田作業廢水處理與再生利用關鍵技術裝備開發及應用(2015)-中國產學研合作創新成果優秀獎(金鵬康教授排名第一)

代表性論文

1F

近三年發表的代表性一區SCI論文

1. Pengkang Jin*, Xuan Shi , Guangxi Sun , Lei Yang , Yixiao Cai , Xiaochang C. Wang; Co-variation between Distribution of Microbial Communities and Biological Metabolization of Organics in Urban Sewer Systems. Environmental Science & Technology,2018, On line. (IF: 6.198)

中文標題:城市污水管網中微生物種群分布與污染物生化代謝耦合機理研究

作者:金鵬康*,石烜,孫光溪,楊磊,蔡一嘯,王曉昌

摘要:本研究在一套1200m長的中試污水管網系統中對管道沿程的微生物種群分布特性和生化代謝特征進行了監測。結果表明,污水管網生物膜中的優勢微生物由發酵水解細菌(FB)、產氫產乙酸細菌(HPA)、硫酸鹽還原菌(SRB)和產甲烷菌(MA)組成,該幾種微生物種群的多樣性在管道沿程的多樣性也有著顯著變化,這導致了污水中基質種類的轉化和小分子有機物質例如乙酸、丙酸和氨基酸的富集。然而,這些物質的轉化過程受到管道中的氧化還原電位、pH和溶解氧的顯著制約。在管道初始端發酵水解細菌明顯富集,隨后硫酸鹽還原菌和產甲烷菌的相對豐度在后端逐漸增加。依據Spearman關聯性分析可以得出污水管網中微生物種群分布、環境因子以及基質變化之間的相關關系,這為優化管網設計與運行提供了理論依據。

2. Rui Wang, Xin Jin, Ziyuan Wang, Wantao Gu, Zhechao Wei, Yuanjie Huang, Zhuang Qiu, Pengkang Jin*;A multilevel reuse system with source separation process for printing and dyeing wastewater treatment: A case study. Bioresource Technology,2018, 247: 1233-1241. (IF:5.651)

中文標題:印染廢水分質處理與多級回用模式構建與案例分析

作者:王銳,金鑫,王自元,顧萬濤,魏哲超,黃元杰,邱壯,金鵬康*

摘要:為了將印染行業廢水再生回用率顯著提升到35%以上,提出了一種印染工業園區廢水分質處理及多級回用的再生體系。分析印染不同工序排水水質特征和污染物濃度,結果表明印染工業園區廢水可以分為特種(SCW)、高濃度(HCW)和低濃度(LCW)印染廢水三類,且適宜分類收集,分質處理。由于特種和高濃度印染廢水水量占比較小,污染物濃度高,且難以處理到再生回用標準,采用合適工藝將其處理到達標排放標準后直接排放到下游城市污水處理廠。水量占比較大的低濃度印染廢水,經再生處理后按質循序回用于不同印染工段。基于前述概念建立的印染廢水分質處理及多級回用模式在典型印染企業得以應用。該企業印染廢水綜合回用率提升到了62%,且再生水符合回用標準穩定回用于不同工序。該模式的建立與應用對印染廢水的再生回用與管理提供了有益的指導。

3. Xin Jin, Pengkang Jin*, Rui Hou, Lei Yang, Xiaochang C. Wang*; Enhanced WWTP effluent organic matter removal in hybrid ozonation-coagulation (HOC) process catalyzed by Al-based coagulant. Journal of Hazardous Materials,2017, 327: 216-224. (IF:6.605)

中文標題:鋁鹽混凝劑的臭氧催化特性及其耦合體系強化有機物去除效果的研究

作者:金鑫,金鵬康*,侯瑞,楊磊,王曉昌

摘要:本研究提出復合型臭氧氧化混凝反應體系(Hybrid ozonation-coagulation, HOC)用于污水深度處理與回用。在HOC反應體系中,臭氧氧化和混凝在同一個反應體系內同時作用。與傳統預臭氧-混凝工藝相比,HOC體系可以提高污水深度處理中溶解性有機物的去除效率。在不同pH條件下(pH=5,7和9),當臭氧濃度達到1.0mgO3/mgDOC時,HOC體系對溶解性有機物的去除效率達到最大。為了進一步明確HOC體系去除溶解性有機物的機制,測定了臭氧在HOC反應體系中的分解特性,結果表明HOC體系中臭氧分解速度較快。與此同時,通過羥基自由基探針及順磁共振(EPR)的方法研究HOC體系中臭氧與混凝劑之間的相互作用,結果表明HOC反應體系比傳統預臭氧-混凝反應產生更多的羥基自由基,由此表明鋁鹽混凝劑及其水解產物能夠作為催化劑,促進臭氧產生更多羥基自由基。因此,基于臭氧氧化過程中鋁系混凝劑的催化氧化機理,HOC反應體系在污水深度處理中針對溶解性有機物表現出更強的去除效果。

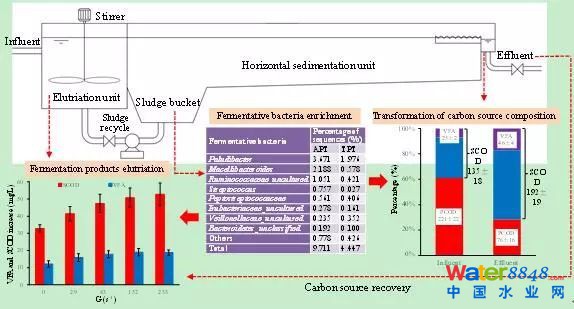

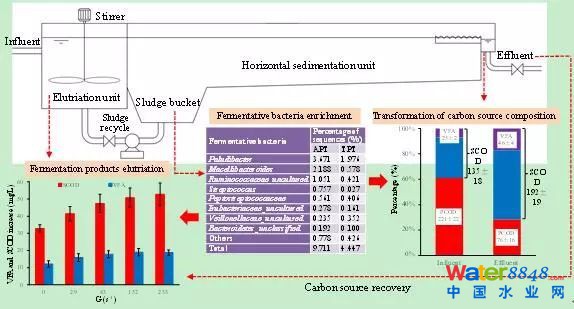

4. Pengkang Jin*, Xiaoban Wang, Qionghua Zhang, Xiaochang Wang, Huu HaoNgo, Lei Yang; A new activated primary tank developed for recovering carbon source and its application.Bioresource Technology,2016, 200: 722-730. (IF:5.651)

中文標題:一種新型的碳源回收活性初沉池的研發及應用

作者:金鵬康*,王先寶,張瓊華,王曉昌,吳友豪,楊磊

摘要:本研究通過對初沉污泥進行淘洗與發酵,研發了一種碳源回收的新型活性初沉池工藝。通過中試反應器研究了污泥停留時間、淘洗強度及污泥回流比對活性初沉池碳源回收能力的影響。結果顯示,污泥停留時間對活性初沉池的碳源再生能力影響顯著;機械淘洗作用可增加其SCOD及VFA的產量。活性初沉池的最佳運行條件為SRT=5d、G=152s-1及RSR=10%,此時SCOD和VFA的產量分別為57.0mg/L和21.7mg/L。隨著活性初沉池中發酵微生物的大量富集,初沉污泥中的顆粒有機物被轉化為SCOD和VFA。此外,本研究還將活性初沉池系統應用于城市污水處理廠中以解決碳源不足的問題。研究表明,活性初沉池的應用可提高31.1%的生物池進水SCOD,從而提高了城市污水處理廠的脫氮除磷效率。

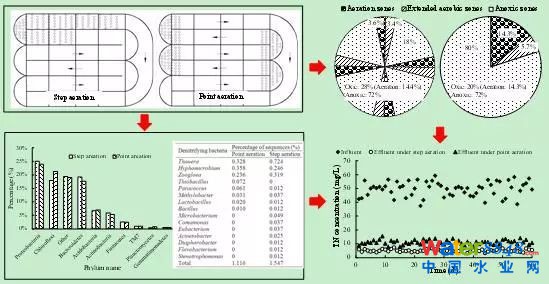

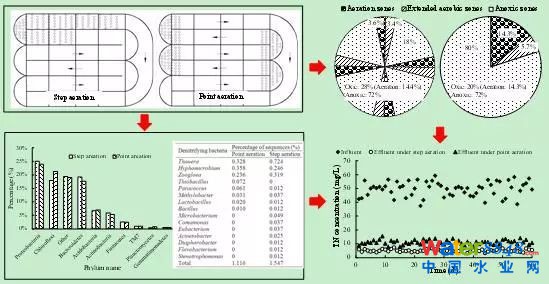

5. Pengkang Jin, Xianbao Wang*, Xiaochang Wang, Huu HaoNgo, Xin Jin; A new step aeration approach towards the improvement of nitrogen removal in a full scale Carrousel oxidation ditch.Bioresource Technology, 2016, 198: 23-30. (IF: 5.651)

中文標題:一種提高卡魯塞爾氧化溝脫氮效率的新型曝氣方法研究

作者:金鵬康*,王先寶,王曉昌,吳友豪,金鑫

摘要:本論文通過研究實際卡魯塞爾氧化溝污水處理廠中兩種不同的微孔曝氣模式——連續曝氣和點式曝氣,分析了兩種曝氣模式下脫氮性能及其機理。兩種曝氣模式在相同的總曝氣量下均表現出較好的脫氮性能,對NH4+-N的平均去除率均高于98%。然而,連續曝氣模式和點式曝氣模式對TN的平均去除率分別為89.3%和77.6%。研究表明,在曝氣區后有一部分延展的好氧區域會影響整體好氧與缺氧的分區比例。連續曝氣模式下缺氧分區的比例更大,因此對TN的去除效果較好。更重要的是連續曝氣模式可同時給硝化菌及反硝化菌提供適宜的生存環境。反硝化細菌在連續曝氣模式和點式曝氣模式下的多樣性及相對豐度分別為1.55%和1.12%,這導致了連續曝氣模式在整體上對TN的去除效率更高。

6. Pengkang Jin*,Xin Jin*, Viggo A.BjerkelundbStein W.Østerhus,Xiaochang C.Wang, Lei Yang; A study on the reactivity characteristics of dissolved effluent organic matter (EfOM) from municipal wastewater treatment plant during ozonation.Water Research,2016, 88: 643-652. (IF:6.942)

中文標題:污水廠二級出水溶解性有機物臭氧化特性研究

作者:金鵬康*,金鑫,Viggo A.BjerkelundbStein W.Østerhus,王曉昌,楊磊

摘要:本研究探究臭氧氧化過程中污水廠二級出水溶解性有機物(EfOM)的反應特性。在不同的臭氧濃度下(0.42±0.09,0.98±0.11和2.24±0.17mgO3/mgDOC),根據二級出水溶解性有機物的親疏水及酸堿性質可以將其分為四種組分。臭氧氧化過程使得疏水性有機物,尤其是疏水酸性物質(HOA)和疏水中性物質(HON)向親水性物質(HI)轉化,而且HOA在低臭氧投加量時會先轉化為HON,隨后HON進一步轉化為HI組分。采用三維熒光技術測定疏水性有機物中的熒光強度,結果表明臭氧氧化后,腐殖質類和蛋白質類物質中的熒光強度降低明顯。為了進一步探究腐殖質類和蛋白質類物質中熒光基團的差異,采用液相色譜熒光檢測器將三維熒光圖譜與凝膠色譜分子量分布相結合,結果表明臭氧會優先與小分子蛋白類物質中的疏水性基團發生反應。此外,X射線光電子能譜(XPS)分析結果表明在臭氧氧化過程中,隨著臭氧濃度的升高(從0到2.24±0.17mgO3/mgDOC),HON組分的芳香性有明顯降低,臭氧在低投加量時(0.42mgO3/mgDOC)下就會與苯環結構反應,提高脂肪碳和羰基碳有機物的含量。對于污水處理廠二級出水溶解性有機物(EfOM)而言,HON比HOA組分中含有更多的得電子官能團,因此臭氧易于與HON反應,隨后才會與HOA反應。

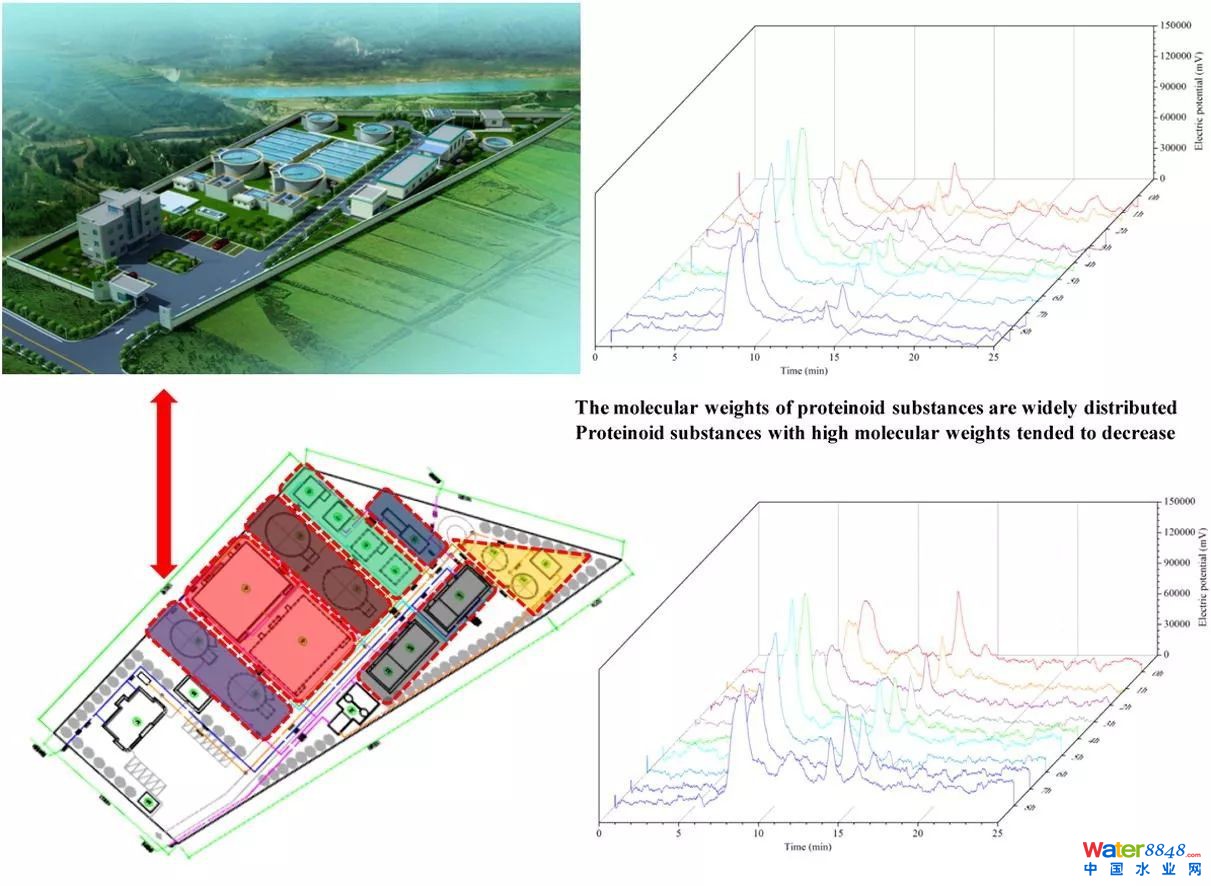

7. Q.H. Zhang, P.K. Jin, H.H. Ngo, X. Shi, W.S. Guo, S.J. Yang, X.C. Wang, X. Wang, M. Dzakpasu, W.N. Yang, L. Yang; Transformation and utilization of slowly biodegradable organic matters in biological sewage treatment of anaerobic anoxic oxic systems. Bioresource Technology, 2016, 218:53. (IF: 5.651)

中文標題:慢速可生物降解有機物在A2O生物處理系統中的轉化特性及利用研究

作者:張瓊華,金鵬康,吳友豪,石烜,郭文珊,楊生炯,王曉昌,Mawuli Dzakpasu,楊溫娜,楊磊

摘要:本研究檢驗了西安兩座A2O城市污水處理廠中的碳源分布,研究了慢速可生物降解有機物的轉化特性及利用潛能。結果表明,在厭氧和好氧兩種條件下慢速可生物降解有機物可發生水解發酵作用,在8h內的轉化速率為65%,水解發酵的產物為揮發性脂肪酸、多糖及蛋白質等易生物降解有機物。此外,難生物降解有機物在這兩種條件下也易發生積累。這些產物會進一步水解為醛酮化合物,接著轉化為大量的含氧官能團物質隨后利用。類蛋白物質的分子量分布廣泛,且隨著時間推移呈減少趨勢。長時間的微生物反應會使小分子物質的含量增加。增加的小分子物質會大大提高生物利用度從而可有效提高污水處理廠的脫氮效率。

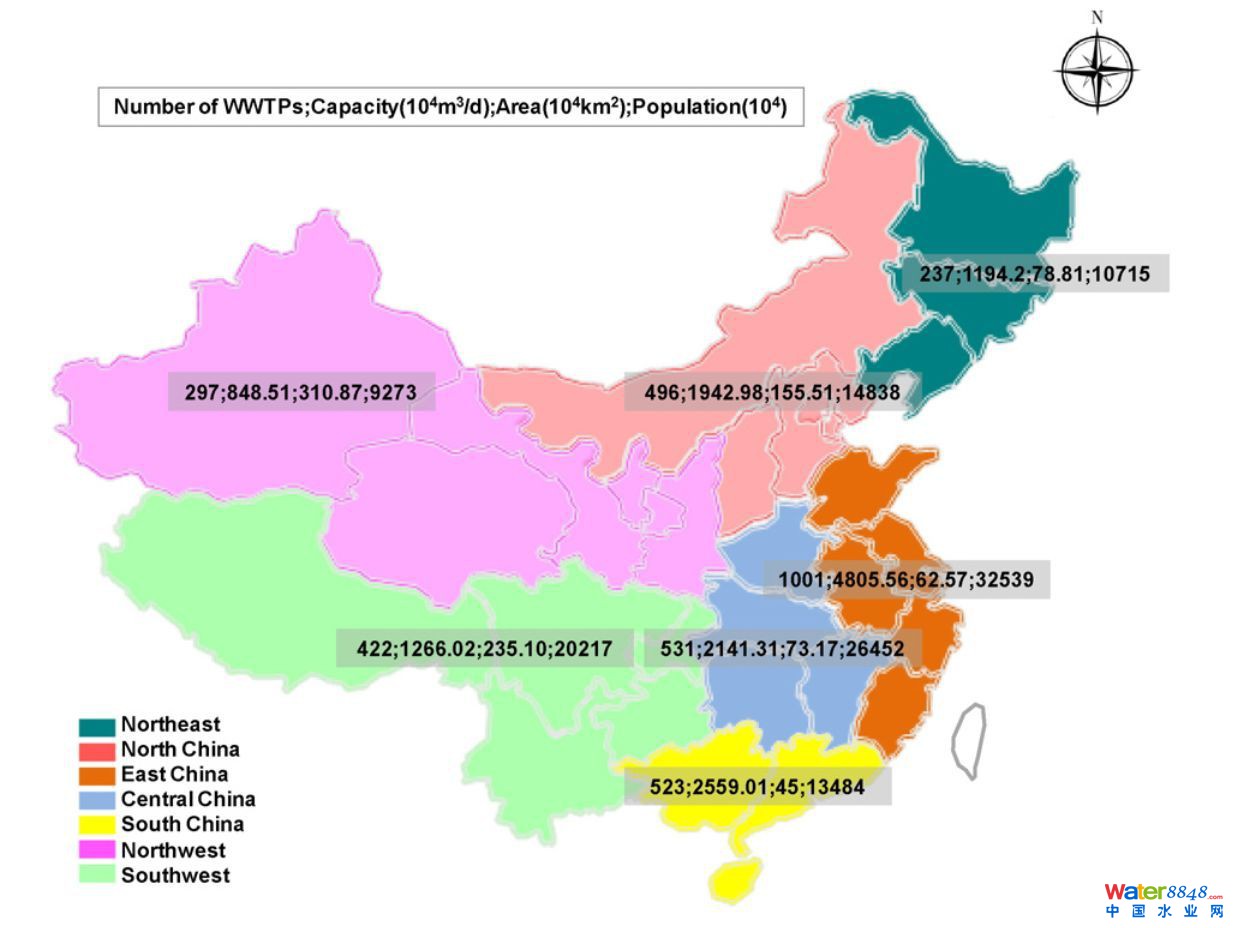

8. Q.H. Zhang, W.N. Yang, H.H. Ngo, W.S. Guo, P.K. Jin, Mawuli Dzakpasu, S.J. Yang, Q. Wang, X.C. Wang, D. Ao; Current status of urban wastewater treatment plants in China. Environment International,2016,92-93: 11-22. (IF:7.088)

中文標題:中國城市污水處理廠現狀研究

作者:張瓊華,楊溫娜,吳友豪,郭文珊,金鵬康,Mawuli Dzakpasu,楊生炯,王曉昌,敖東

摘要:本研究從處理技術類別、污染物去除效果、運行負荷以及出水指標等方面對中國城市污水處理廠現狀進行了分析。截止2013年年底,中國在31個省份已建成3508座城市污水處理廠,總處理規模達到1.48*108m3/d。中國東西部人口的不均衡分布導致了經濟發展的顯著差異。中國超過半數的城市污水處理廠主要應用了AAO以及氧化溝工藝。根據調研可知,有70個城市的656座污水處理廠COD和氨氮的去除效果較好,其中COD的去除率均在88%以上,氨氮的去除率可達80%。不同的污水處理廠運行負荷差異較大,平均運行負荷比例為83%,然而52%的污水處理廠運行負荷小于80%,由此可知,可達標排放污水處理廠比例不高。只有28%的城市污水處理廠可以達到中國的一級A處理排放標準。污水廠中污泥處置回用率只有25%,15%的污水廠完全未達到處理要求。小處理規模的污水處理廠的處理成本較高,同時回用水回用率較低。本文針對上述問題提出了技術及方向性建議和措施。

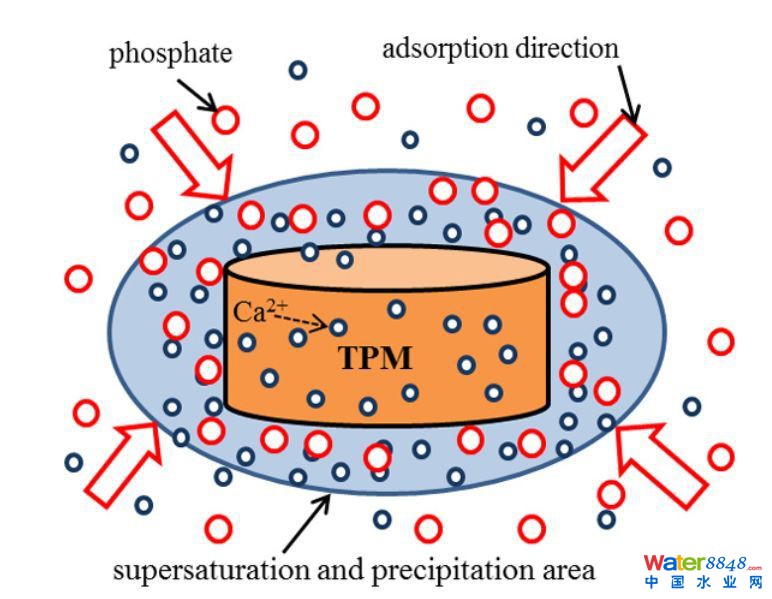

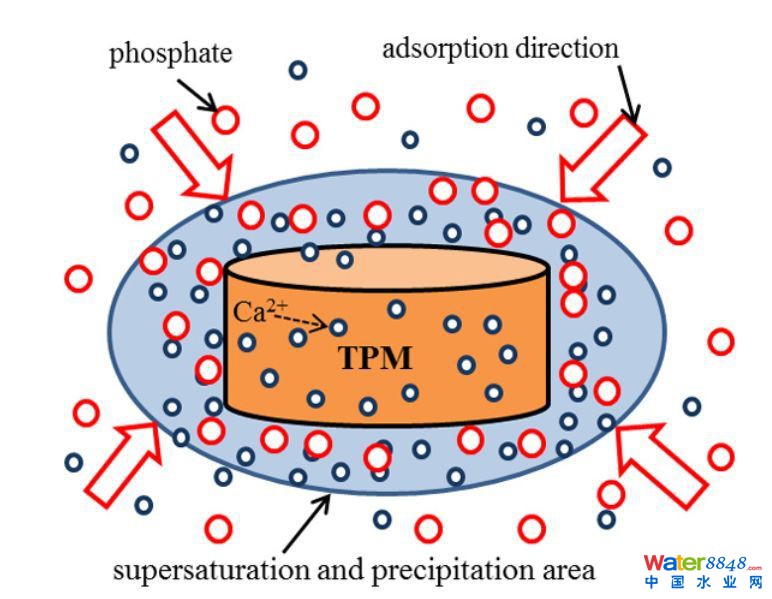

9. Shengjiong Yang, Pengkang Jin, Xiaochang Wang, Qionghua Zhang, Xiaotian Chen. Phosphate recovery through adsorption assisted precipitation using novel precipitation material developed from building waste: Behavior and mechanism. Chemical Engineering Journal, 2016, (292) 246–254 (IF: 6.216)

中文標題:新型磷吸附協同結晶材料的制備及廢水中磷的回收:行為及機理

作者:楊生炯,金鵬康,王曉昌,張瓊華,陳嘯天

摘要:磷在農業及工業應用中具有至關重要的作用。本研究中,通過建筑固體廢棄物開發出了新型的片劑結晶材料用于廢水中磷的結晶及回收,為建筑固體廢棄物的再利用提供了額外的方向。研究結果顯示,所開發材料可以將廢水中的磷以羥基磷石及透鈣磷石的形式高效回收,而回收過程由吸附作用協同的結晶過程完成。其中,吸附作用為初始激發驅動力,通過吸附作用形成局部的磷酸鹽過飽和,而后激發結晶過程。此外,研究還發現,材料對鈣離子的釋放過程為擬二級動力學過程,符合菲克定律描述;在磷結晶過程開始以后,材料可源源不斷的提供鈣源。總體來說本研究開發的材料在磷污染治理及回收方面具有重要的意義,也為建筑固體廢棄物的再利用提供了額外的選擇。

10.Pengkang Jin*, Bin Wang, Ding Jiao, Guangxi Sun, Baobao Wang, Xiaochang C.Wang; Characterization of microflora and transformation of organic matters in urban sewer system. Water Research, 2015, 84: 112-119. (IF:6.942)

中文標題:城市污水管網中有機污染物質遷移轉化特性研究

作者:金鵬康*,王斌,焦丁,孫光溪,王寶寶,王曉昌

摘要:本研究建立了一套包含35層長度為1200m的城市污水管網中試系統,污水在管網中試系統中恒定流動直至達到穩定狀態。本文檢測了附著于管道內壁的生物膜的微生物種群,同時分析了污水流動過程中的氣相、液相物質變化特性。結果表明,生物膜中的發酵細菌例如bacteroidetes和bacillus的相對豐度較大,因此在溶解氧0.3mg/L時(厭氧環境)有助于發酵細菌在管網中的富集,這導致了管道中COD沿程顯著降低,同時BOD/COD由始端的0.68增加至0.84,表明管道中有機物的可生化降解性逐漸升高。污水中分子量檢測結果也表明沿程小分子物質的含量逐漸升高,并且揮發性脂肪酸的含量在前600m的管道中也增加顯著。微生物的發酵行為增加了二氧化碳和甲烷的含量,同時使得乙醇、乳酸的含量在管道中先增加后降低。

2F

近三年在國內重要期刊發表的代表性論文

1.劉穎,金鑫,金鵬康. 溶氣氣浮的微氣泡影響因素及其與絮體的結合特性. 中國給水排水, 2017, 錄用

2.王帥,孫璇,金鑫,金鵬康. 二級出水處理的膜臭氧氣浮(MDOF)工藝運行特性研究. 中國給水排水, 2017, 錄用

3.鄭瑩,金鑫,金鵬康,王曉昌. 二級出水中亞硝胺類消毒副產物分布及臭氧化特性. 環境工程學報, 2017, 錄用

4.侯瑞,金鑫,金鵬康,茍邦耀,王曉昌. 污水廠二級出水中難凝聚有機物的臭氧化特性. 環境科學, 2017, online

5.喬芳婷,邢貝米, 張煒杰,金鵬康. 污水中不同形態氮穩定同位素預處理方法探究. 環境化學, 2017, 36(6): 1244-1254.

6.金鵬康,楊珍瑞,李蓉. 反硝化抑制硫酸鹽還原的工藝特性. 環境科學, 2017, 38(5):1982-1990.

7.桑浪濤, 石烜, 張彤, 金鵬康. 城市污水管網中污染物沖刷與沉積規律. 環境科學, 2017, 38(5): 1965-1971.

8.常海東, 金鵬康, 付博文. 昆明市不同功能區排水管道沉積物性質. 環境科學, 2016, 10: 020.

9.侯瑞, 金鑫, 金鵬康. 臭氧-混凝耦合工藝污水深度處理特性及其機制. 環境科學, 2017, 38(2): 640-646.

10.金鵬康, 王斌. 城市污水管網對水質的生化改善特性. 環境工程學報, 2016, 10(7): 3401-3408.

11.孫光溪, 金鵬康, 宋吉娜. 城市污水管網中產甲烷菌的分布特性規律. 環境科學, 2016, 6: 032.

12.金鵬康, 劉柯君, 王先寶. 慢速可生物降解有機物的轉化特性及利用. 環境工程學報, 2016, 5: 002.

13.張雨, 王先寶, 孫紅芳, 金鵬康. 西安市某污水處理廠倒置 A2/O工藝改造研究. 中國給水排水, 2016, 32(7): 117-120.

14.金鵬康, 石彥麗, 任武昂. 城市污水處理過程中溶解性有機物轉化特性. 環境工程學報, 2015 (1): 1-6.

15.金鵬康, 鄭未元, 王先寶. 倒置 A2/O 與常規 A2/O 工藝除磷效果對比. 環境工程學報, 2015 (2): 501-505.

16.金鑫, 金鵬康, 孔茜. 基于 PARAFAC 分析的二級出水 DOM 臭氧化特性研究. 中國環境科學, 2015, 35(2): 427-433.

17.金鵬康, 郝曉宇, 王寶寶. 城市污水管網中水質變化特性.環境工程學報, 2015 (3): 1009-1014.

18.金鵬康, 陳飛, 章佳昕. 活性污泥胞外聚合物的分層組分及溶解性微生物代謝產物的特性. 環境化學, 2015, 34(7): 1323-1328.

19.金鵬康, 李冬芳, 章佳昕. 難降解有機物氯貝酸在好氧序批式反應器中的分配與轉化. 環境化學, 2015, 34(7): 1335-1342.

20.金鑫, 金鵬康, 孔茜, 等. 污水廠二級出水溶解性有機物臭氧化特性研究. 中國環境科學, 2015, 35(10): 2985-2990.

21.金鵬康, 焦丁, 任武昂. 污水管網中無機氮類營養鹽遷變規律. 環境科學, 2015, 10: 025.

22.金鵬康, 韓冬, 金鑫. 多級臭氧氣浮一體化裝置對污水廠出水的處理效果. 中國給水排水, 2015, 31(15): 12-15.

23.王寶寶, 金鵬康, 郝曉宇. 城市污水管網中污染物轉化規律的模擬研究. 中國給水排水, 2015, 31(15): 24-27.

24.金鵬康, 孔茜, 金鑫. 二級出水中溶解性有機物的分級表征特性. 環境化學, 2015, 34(9): 1649-1653.

科研成果應用及轉化

1. 黃土塬區石油開發污染控制的多重物化與生物工程耦合技術及應用

針對黃土塬區油田開發面臨的嚴重缺水和環境污染雙重壓力,以構建綠水青山的“美麗中國”及實現長慶油田突破年5000萬噸油氣產量的國家產能建設為目標,通過鉆采污染物的相間高效轉移、富集和有效降解,創新了多重物化強效處理與生物工程耦合的技術原理,攻克了高懸濁度、高粘度、高毒性的水質多變性鉆采廢液無害化處理的世界性技術難題,研發了適于黃土塬區油田污染治理的成套技術裝備,并結合油田鉆采作業特征與黃土塬區現場條件,創建了適于大型叢式井場的隨鉆并行處理及資源化利用、分散式井場集約式處理及資源化利用兩種工程模式,應用于長慶油田在陜、甘、寧、內蒙4省區的18個油田生產單位4500多個井場的污染治理,實現了鉆采廢液的多途徑回用及污泥無害化,水資源重復利用率達到80%以上。解決了我國缺水地區低滲透油田長期以來供水成本高、長距離罐車輸水帶來開發效率低等瓶頸問題,大幅度提高了鉆采速度和產油效率,有力促進了長慶油田持續穩產和環境保護。

2. 印染工業園區廢水循環利用技術與應用

通過構建印染廢水分質處理與多級回用新模式,結合臭氧氣浮和旁路膜分離污染物富集控制技術,大幅度地提升了印染企業中印染廢水循環利用的比例(達到60%以上),在保證印染工藝用水水質和廢水處理系統正常運行情況下,實現了企業污染物排放總量的大幅降低,提高了企業的產能,實現了水資源的可持續利用,緩解了城市水資源的短缺。該技術的應用從根本上降低了印染企業污染物的排放總量,其中排放廢水總量和COD排放量分別減少了233萬m3/年和422噸/年,由于污染物排放量的減少而降低了納污水體的污染程度,提高了區域水體的環境質量,改善和提高了城市環境衛生水平,對建設“美麗中國”目標的實現具有重要的促進意義。

3. 城市污水廠升級改造關鍵技術研究與應用

結合渭河流域生態文明建設和“渭河流域水污染防治三年行動方案”(2011-2014年)的實施,項目組針對渭河陜西段沿岸城市污水廠升級改造的技術難點,創新了活性污泥法工藝分區供氧和碳源優化配置利用理論,開發了以氮磷強效去除、處理能耗削減、污泥資源化利用為特點,多元技術耦合為特色的污水廠升級改造系列技術,在渭河沿岸18座城市污水處理廠的工藝改造和設施建設中得到應用,取得了顯著的環境和社會經濟效益,為“十二五”期間渭河主要斷面的水質提升做出了重要貢獻。

其他科研成果

1. 授權國家發明專利近30項

2. 出版專著3部

3. 主持制定行業標準2項

(1)制定的《城市污水處理廠剩余污泥制磚技術規程》地方標準于2016年獲準,該技術規程是污泥制磚領域第一個地方標準

(2)制定的《變速氧化溝技術規程》也于2015年通過技術部分的審查