創新型生態能污水治理技術系統是光化合及微生物復合技術系統(以下簡稱ARES系統);是運用物理和生物等復合工藝技術多重交叉,實現了自成體系的生態技術系統;技術系統歷時十數年研發,成功構筑了光化合、微生態能動平衡污水治理技術系統,ARES擁有全部自主知識產權,近年來在江蘇、北京和山東成功地進行了示范性和商業化應用,其污水處理廠的應用規模從幾千噸到幾十萬噸不等,處理效果受到應用方和行業主管部門領導的好評與贊譽,并已被中國工程院兩位院士領銜的專家組認定為國內首創。

一、系統概述

ARES生態能污水治理系統是光化合生物酶反應三個單詞的詞頭集合,即光化合Actinic、反應Reaction、生物酶Enzyme和系統System的組合,為光化反應器和生物酶構成的系統,內含多種技術和產品。

ARES系統機理上模仿自然界的微生態平衡原理,利用生物能量,構造了一個能量轉化和生物鏈循環體系,通過地球物資分解功能的微生物食物鏈搭技術,讓有機污染物向無機物轉態,讓污水中高能的物質逐步實現能量被卸載,從而達成低能化的穩定狀態,由此實現生態系統的回歸。

ARES系統運用物理和生物等復合工藝多重交叉技術,構筑了生物鏈循環體系。在環境工學及流體力學的合理組合之下,可以同時完成硝化、反硝化、降磷、脫硫等復雜工藝過程,完成對水(污水)、泥(有機物)、氣(臭味)、揮發性有機物、蛻化微生物、多種類毒素的同時分解,將有機(化合物)污染源徹底消解。

二、系統原理

○蓄能后的微生物,在分解有機物的同時轉變成活性污泥。

○利用載體技術將生物酶和生物酸透入篩選的微生物體內,形成滿足特定條件的中間微生物。

○在光生物活化器的作用下,提高中間微生物的活性及穩定性,連續分解剩余污泥,分解后的剩余污泥稱轉性污泥,泥齡可視為∞。

○中間微生物在分解(代謝)污泥的過程中產生數種高級酸,該解離物質成為微生物的營養源,促進水中微生物的再生活化。

○高度活化的微生物使有機物降解過程持續下去,產生活性平衡生物絮體,從而污水中微生物食物鏈構成回路;通過往復循環消化,污水中高能的有機物逐步衰減(能量低能化),直至轉化為無機物(或無形態化物質),由此完成ARES的搭建。

三、核心技術

ARES系統的三項核心技術為光化復合材料、生物擔體和生物酶制劑。其產品形態為由光化復合材料、生物擔體和不銹鋼保護層構成光化處理器,安裝于光化池(相當于氧化溝工藝日處理規模3%的容積,AB和A2O工藝均不需要光化池,直接安裝原工藝池內),按污水廠日處理規模原則配置;生物酶制劑為通過長周期發酵獲取的多種生物催化劑,原則按不同水質和工藝的配方進行年度投放;在ARES系統作用下,在生活污水污泥中培養出中間微生物大量吞噬污水中的污泥,進而達到提高污水廠中水水質,消減污泥有機質,消除廠區臭味的功效;ARES系統已申報多項國家發明專利。

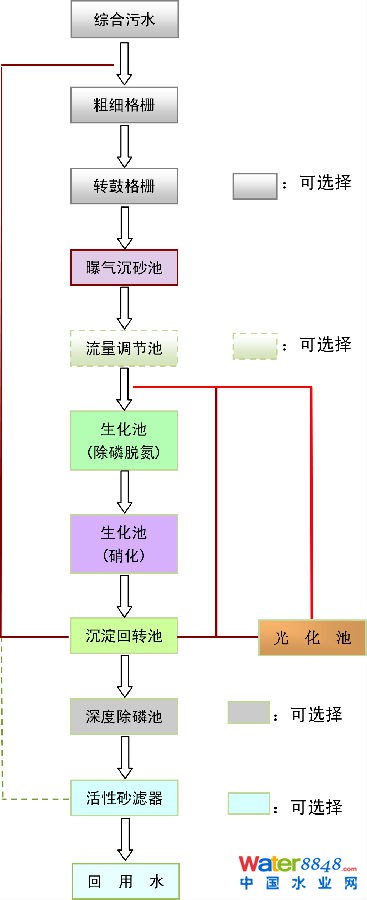

四、工藝流程

ARES系統在不改變各類污水處理廠原工藝前題下,利用各污水廠后端活性弱化并擬排放的剩余污泥,將其回抽到做為旁路設計的光化池內或原有工藝池內,在池內創新技術系統的綜合作用下,賦予剩余污泥新能量和強化后活性,再按不同比例回送各工藝段,進而達到使原處理系統整體性高效和穩定運行的應用效果。

五、技術指標

評價處理效果的主要五項指標為:COD≤30、BOD≤6、氨氮≤0.5、總氮≤8、總磷≤0.3,其中氨氮≤0.5已經達到地表二類水標準,除總氮≤8 略高于地表四類水外(遠好于一級A總氮≤15),其它各項指標均達到地表四類水要求,遠高于國家現行一級A標準和國務院2013年36號文件對全國36個重點城市城區限期完成各項指標的要求。

六、應用工程實際效果

1、近年來ARES在江蘇和山東成功進行商業化應用,其污水處理廠的應用規模從日處理污水5000噸到20萬噸不等。其中由禾木源自行設計、制造、施工、安裝和維護的山東濟寧日處理20萬噸污水處理廠改造工程,自2012年5月18日投入生產以來取得可喜應用效果,受到應用方和行業主管部門領導的一致好評和贊譽。企業一改歷史上幾次改造均有缺陷的尷尬局面,出水優于一級A排放,并向三座發電廠規模供水,目前已經穩定運行兩年之久,2013年度企業榮獲業界全國十佳企業稱號;2014年2月28日由國家節能中心安排主持的專家研討會已經肯定了該技術的先進性和使用價值,2014年6月24日該項目技術通過科技成果鑒定。

2、工程指標:

(1) 停運原全天運行的中沉池兩萬噸;

(2) 停運原全天運行的四臺吸泥橋;

(3) 停運原全天運行的七臺離心式脫泥機;

(4) 停運原全天運行的加藥機;

(5) 停運原全天運行三臺板框壓泥機中的兩臺(該廠日處理工業廢水十萬噸);

(6) 停運原全天運行四座污泥濃縮池中的兩座;

(7) 選擇性運行濾布濾池(基本處于備份狀態);

(8) 運泥卡車由日34臺次減少到4臺次;

(9) 廠區由臭味和季節性濃臭到廠區和周邊環境無臭味。

3、經濟指標:

(1) 年度排泥總量的減少50%以上(該廠上游有53家工業企業排放廢水,日排放量10萬噸,占總處理量的50%);

(2) 平均噸水直接運營成本降低0.2元以上;

(3) 節省30%工藝面積和容積(包括停用原工藝水區2萬立方米中間沉淀池和降低濾布濾池負荷等);

(4) 提高處理量30%(目前該廠峰值日處理量26萬噸);

(5) 出水指標優于國家一級A的排放標準(已達到國務院36號文件指標要求);

(6) 處理后中水已經實現向三家熱電廠冷卻循環供水,從而實現向工業供水的規模有償回用(詳見用戶證明)。