疫期山地飲用水廠微生物去除與控制運行管理對策措施與防控建議

雷曉玲(1967—),教授,研究生導師,重慶英才·創新領軍人才。現擔任重慶市科學技術研究院低碳與生態環保研究中心負責人,兼任重慶市海綿城市建設專家委員會副主任委員,重慶交通大學水環境研究院副院長等。長期從事市政給水排水、農村安全飲水、水務運營與管理、海綿城市建設、低碳技術與碳交易等專業領域行業管理、教學研究和技術研發工作。主持完成國家級及省部級科研項目40余項;獲得省部級科技獎勵5項;在國內外學術期刊發表論文80余篇;自主研發核心技術獲得國家專利授權16項、軟件著作權2項;出版學術著作4部,音像專著1部;參編地方標準10余項。

自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來,在黨中央統一領導和部署下,全國各界齊心協力,疫情防控工作取得卓有成效的階段性進展。隨著疫情阻擊行動的不斷深入,特別是近期報道在患者糞便中檢出新冠活性病毒后,從馬桶到化糞池、市政管網、污水廠、最終進入城鎮水環境的潛在風險引起了人們的高度關注。重慶市與湖北省相鄰且同處長江流域、三峽庫區,交流頻繁,受此次疫情影響較大,尤其是主城區和渝東北地區呈高風險態勢。加強山地城鄉供水系統(從水源、自來水廠到水龍頭)疫情防控,保障飲水安全,特別是疫情期間的微生物去除與控制運行管理非常必要。

重慶市集大城市、大農村、大山區、大庫區為一體,城市、村鎮供水工藝水平不一。通過近年的提質增效,重慶市城市、村鎮飲水安全得到了基本保障,尤其是超濾膜等先進工藝的引入,生物安全性進一步提高。此次疫情發生后各供水廠通過強化現有工藝、提高出廠水消毒劑余量等方式,全力保障出水的生物安全性。同時作為長江上游的典型山地城市,重慶供水水源分散,廠/站點多、面廣、規模小,分區分級加壓站、調節池數量多,管網坡度大、架空管多,疫情期間存在的潛在污染風險高、運行管理難度大。為此,緊密結合此次疫情特征及山地重慶城、鎮、村供水現狀和相關標準,特別是村鎮安全飲水實況,遵照“因地制宜、分級(風險等級)分區(供水區域)、遠近兼顧”的系統防控理念,就山地重慶城市、村鎮飲用水安全保障各工藝環節對微生物、病毒的去除與控制,特別提出以下防范措施與應對建議。

1

加強常規處理工藝的運行管理,最大限度降低出水濁度

依據美國聯邦環保局飲用水病毒去除技術指南,濾后水濁度在0.3~1.0 NTU時,病毒去除率一般為90%以上;濾后水濁度≤0.3 NTU時,病毒的去除率可達到2 log,達99%。因此,將濾后水濁度降低到0.3 NTU以下,最大限度降低出水濁度將有利于對病毒的控制。在疫情期間:(1)適當增加絮凝藥劑投加量,采取強化混凝與沉淀運行模式。(2)情況允許時,減小瞬時處理量,主要是降低沉淀池表面負荷。如:非24 h運行水廠,可暫停間歇時間,實行24 h運行,將備用凈水設備或工藝投入運行等措施降低瞬時處理負荷以提高出水水質。

2

強化水廠消毒工藝,保障管網水余氯量

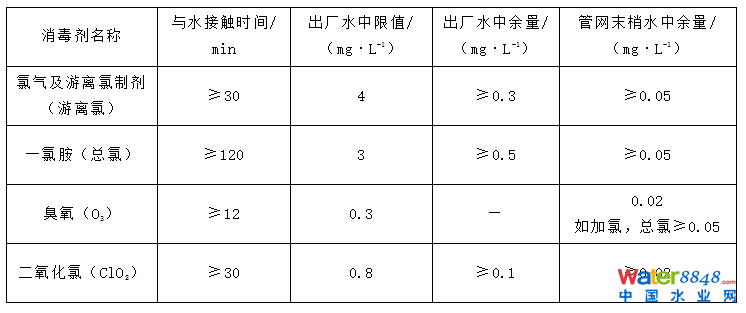

消毒是飲用水處理中最后環節,也是病毒去除的關鍵。我國現行的《生活飲用水衛生標準》 (GB 5749—2006)中對消毒劑種類、接觸時間、出廠水高低限量、末梢水中余量均有明確要求(見表1),這保障了出水微生物安全性;標準中高低限值區間范圍較大,疫情期間消毒劑的投加,可在平時投加量基礎上,適當提高,特殊地區可按照上限要求投加。同時應加強出水微生物指標及管網、末梢余氯的檢測。二次供水區域需更加注重保證管網中的余氯量。另一方面為減小工作人員的健康風險,特別是在疫區或水源水周邊有確診病例活動的情況下,可采用前加氯方式,對原水進行廠前消毒滅活,有條件的可新增原水余氯在線監測。

表1 飲用水中消毒劑常規指標及要求

3

對疫區或確診病例活動區域強化水源監測

充分考慮區域內可能存在的生活垃圾、污水廢水、排泄物等病毒傳播途徑,對土壤、淺層地下水、地表水的污染風險,建議針對性開展疫區飲用水源風險排查,加強飲用水源安全防護與水質檢測,特別是針對飲用水源生物學指標等疫情防控特征水質指標的監測。

4

加強村鎮供水疫期防護,確保山地村鎮飲水安全

山地村鎮供水普遍水源分散、規模小、分布廣,存在工藝簡單、設施設備落后、技術人員缺乏、監測系統欠完善、消毒控制系統與條件較為簡陋、消毒劑投加不夠規范等不足。同時,村鎮供水管網普遍不夠完善,用戶用水器具配備較為簡單,用水安全衛生條件較差。疫情期間對村鎮飲水安全應予以特別關注。建議:(1)、強化現有凈水工藝各單元運行管理,優先選用低濁度出水凈水工藝及裝備,盡可能降低出水濁度,提高出水水質。據調查,村鎮供水絕大部分為間歇運行,一般是由水管員每天開機抽水運行幾小時至十幾小時不等,疫情期間建議采用24小時連續低負荷運行模式,降低瞬時處理負荷,提高出水水質;如:漫濾池等簡易過濾工藝,可通過降低濾速等方式提高出水水質。(2)、強化消毒,保障出廠水和管網余氯。消毒工藝不規范是村鎮水廠普遍存在的問題,藥劑投加量、投加方式、接觸時間等均應按照規范操作,保證消毒效果。(3)、根據區域疫情情況,對涉水設施、環境進行消毒處理,開展相關人員健康檢查、防護用品配置及使用培訓,盡可能避免與水、泥的直接接觸。(4)、及時進行管網漏損觀測、檢查和維護,避免因破損、滲漏產生管網水質污染。(5)、加大用戶安全用水宣傳。建議村鎮居民喝開水、少吃涼拌菜、避免用冷水直接洗漱等,以降低潛在傳播風險。

5

防止膜絲發生斷裂,保障膜系統運行效果

膜處理工藝近年在我國的應用日益廣泛,按過濾孔徑大小一般可分為微濾(10 μm~100 nm)、超濾(100~10 nm)、納濾(10 nm~1 μm)和反滲透(<1 nm)。新冠病毒大小約100 nm(即約0.1 μm),微濾對病毒濾除能力相對較弱,應通過加強消毒予以補充;超濾、納濾和反滲透工藝除濁、除病毒性能優異,出水中病毒去除率保守可達3 log以上。但當膜絲發生斷裂時,會出現病毒的泄漏。運行中應加強在線監測(如濁度)和運行狀況巡查,保證膜設備正常運行,保障膜系統運行效果。同時加強濾后水管網消毒,保障管網持續消毒能力。

6

強化飲用水全過程監測,積極與相關部門保持信息交流

強化對水源、水廠、管網及末端等過程水質的嚴密檢測,與衛健、疾控、環保保持信息互通,掌握疫情動態,及時了解水源地周邊是否有疫情發生等。完善應急供水安全保障相關預案,發生水環境相關問題時,第一時間報告衛健、疾控與環保等相關部門,并及時采取相應防控措施。各供水企業應適當加強轄區內小區、居民龍頭水的水質檢測,重點關注二次供水水箱、居民龍頭水余氯和濁度,并逐步形成常態化機制。

7

做好場地與人員安全防護

針對疫區或重點區域供水廠,需注意:(1)充分做好水源地安全防護,提高重點水質指標檢測頻率,加強泵站、廠區現場運行人員安全防護與培訓,定期對場地、設備、設施進行消毒等。(2)病毒易在沉淀池污泥和反沖洗水中富集,在疫情發生期間,可適當降低排泥頻次,不宜將沉淀池排泥水和濾池反沖洗水回用到處理工藝系統中。(3)減少或停止絮凝、沉淀池漂浮物清理,確需清理時,應加強人員保護,清理的浮渣應加蓋儲存或投加消毒劑消毒后再處理。(4)因病毒存在通過提升泵、濾池氣水反沖洗產生的飛沫進行傳播的可能,建議水廠相關人員在運維工作中佩戴口罩等防護用品做好自我安全防護。因口罩被水浸濕后其防護性能將大幅下降,工作中若口罩被水浸濕,應馬上更換。(5)考慮疫區或病例活動區域水源可能存在的病毒暴露風險,建議疫情期間盡量采用在線監測或加強人員保護后實施人工監測。

該文其他作者依次為:魏澤軍 重慶市科學技術研究院高級工程師,杜安珂 重慶市科學技術研究院研究員,楊程 重慶市科學技術研究院高級工程師, 黃見明 重慶澤潤水務有限公司總經理。

編輯:衣春敏

審核:李德強

-

14:29發送完畢401

-

昨天 00:01發送完畢2552

-

星期五 12:58發送完畢673

-

星期四 17:33發送完畢1421

-

星期三 09:39發送完畢3632

-

星期二 12:13發送完畢1832

-

02月24日發送完畢1141