粵港澳大灣區的城市供水安全如何保障?

時間:2019-10-11

來源:給水排水

作者:付朝暉等

沿海城市供水系統易受咸潮、臺風以及洪澇災害等自然因素影響,從而導致城市供水安全風險加大。為增強城市供水安全保障,提高城市供水系統抗風險能力,采用矩陣分析法,以沿海某城市單一水源供水系統為研究對象,針對供水系統的典型特征,結合韌性城市的理念,分析多環節、多因素存在的風險,建立定性描述與定量評價相結合的供水系統風險評估體系,綜合評價城市供水系統風險等級并提出相應對策,以期為其他城市的相關研究提供參考。

0 引言

在我國經濟高速發展的40年間,城市人口急劇增加,用水需求持續增長。隨著城市規模的擴大和功能的不斷集聚,城市供水系統越來越復雜多樣。水資源短缺、水質污染加劇、突發事件頻出使供需矛盾日趨加劇,尤其是沿海城市近年連續遭受咸潮上溯、臺風、洪澇及其次生災害,城市供水系統的脆弱性更加突顯。目前,我國已進入高質量發展階段,作為市政基礎設施之一的城市供水系統,必須與城市發展相適應,因此,需要對城市供水系統進行風險評估。根據評估結果針對性地制定應對措施,建立一個安全、高效、有一定韌性的供水系統,以適應城市高質量發展,滿足城市對用水量及用水品質的需求,就變得愈加迫切。

1 城市供水系統風險評估方法及評估體系

1.1 城市供水系統風險評估方法

城市供水系統由水源取水、輸水、水廠、調節及增壓構筑物、城市供水管網組成。城市供水系統的安全供水目標是 “水量足、水質優、水壓穩”,同時又具有一定適應災害的能力即韌性。城市供水系統的風險來自于各子系統的不同生產環節,可分為原水子系統風險、水廠子系統風險、輸配水子系統風險、二次供水子系統風險等4個環節,城市供水系統風險評估是通過風險源識別、風險特征分析,進而評價風險等級的過程。

根據城市供水系統的特點以及實際運行、管理狀況,通過比較國內外供水行業風險評估方法,確定以風險矩陣法,建立定性與定量評價相結合的城市供水系統風險評估體系,該體系分為3個步驟,首先對各子系統風險因素進行單因子分析,初步獲得單因子風險值;再引入不同風險值范圍的權重系數,獲得子系統的風險值;最后衡量各子系統在供水系統中的相對重要程度,確定子系統權重,經綜合評價得出城市供水系統風險級別。

1.2 城市供水系統風險評估體系

1.2.1 單因子評價

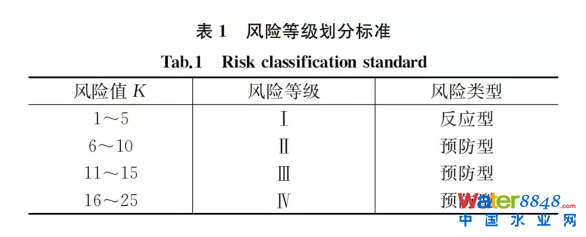

調查研究供水系統發生過的事故影響范圍及嚴重程度,辨析隱患及可能性,獲得風險清單,綜合考慮風險概率和風險嚴重性兩方面的因素,評判單因子風險等級,即風險值K=風險概率(K1)×風險嚴重性(K2)。風險事件按照可能性由小到大排序,賦值為K1=(1~5),按照嚴重程度由低到高排序,賦值也為K2=(1~5)。風險等級的劃分主要根據同行業專家和運行管理人員經驗確定,風險等級的劃分標準見表1。風險類型分為預防型和反應型,若風險值(16~25)Ⅳ級風險,則應不惜成本避免風險發生;若風險值(11~15)Ⅲ級風險,則合理安排資金避免風險發生;若風險值(6~10)Ⅱ級風險,則應按照合理步驟避免其發生或盡可能減低發生后造成的影響,上述3類均為預防型,若風險值(1~5)Ⅰ級風險,影響較小,發生后再采取措施,為反應型。

1.2.2 子系統風險評價

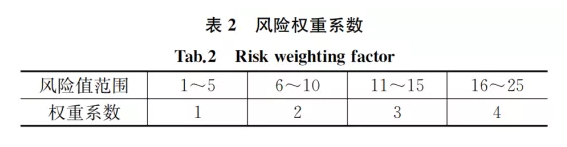

按照風險因素風險值的范圍,引入權重系數j,將各子系統的風險因素做加權處理,則子系統風險值=∑(風險值×權重j)/∑權重。權重系數見表2。

1.2.3 供水系統風險評價

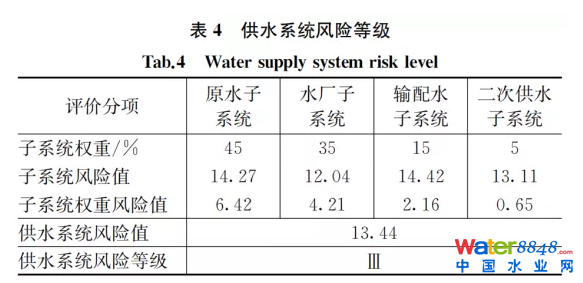

供水系統的風險通過子系統的風險值和子系統的權重值來評價,即供水系統風險值=∑(子系統風險值×子系統權重值),其中子系統的權重值指各子系統在整體供水系統中的相對重要程度,可以綜合衡量各子系統對于供水系統的風險比重。為了較為客觀地獲得權重值,項目組編制了調查問卷,邀請珠三角各地行業專家5人以及市內水司運行管理專家6人,共11人,進行問卷調查及座談,評判各子系統權重值為:原水子系統45%,水廠子系統35%,輸配水子系統15%,二次供水子系統5%。

2 研究案例

2.1 城市供水系統概況

沿海某城市地處珠江口西岸,城市供水系統承擔本市約189萬人生活用水及工業用水,同時還承擔對澳門原水供應。該城市利用西江客水資源作為城市供水水源,總量滿足本市及澳門用水需求,豐水期主要取水口水質達標,但枯水期咸潮上溯,導致境內河道出現不同程度的咸度超標,屬季節型缺水城市。目前已建成調咸水庫13座,總庫容約1.15億m³;市內現有主力水廠9座,總供水能力 143萬m³/d,主要采用常規處理工藝,出廠水質水量基本滿足全市生產生活需要;全市管徑DN200以上的供水管網總長1 289 km。管材有鋼筋混凝土管、鑄鐵管及鋼管等,其中管徑小于DN600的以灰口鑄鐵管和球墨鑄鐵管為主,管徑大于DN600的以鋼筋混凝土管及鋼管為主,管網漏損率15.5%。

2.2 供水子系統現狀及分析

2.2.1 原水系統

以西江水系的客水資源作為本市及澳門供水水源,已建成磨刀門水系、黃楊河水系、虎跳門水系三大原水系統,形成“江水為主、庫水為輔、江庫聯動、江水補庫、庫水調咸”的運行管理模式,建立了取水泵站-給水廠、取水泵站-調咸水庫、調咸水庫-給水廠的城市原水管道系統,以及取水泵站-調咸水庫-澳門給水廠的對澳原水管道系統,已形成590萬 m³/d的取水能力和9 405萬m³的調蓄庫容,保障了該市及澳門兩地供水。然而該系統仍然存在調咸設施不匹配、各水廠調蓄庫容不均衡,以及受西江水資源調配制約、水質污染突發的應急等問題。

2.2.2 水廠系統

全市主城區和西部城區共有9座主力水廠,其中主城區3座,西部城區6座。主城區的拱北水廠長期超負荷運行,水量已不能滿足供水需求,急需擴容。西部城區大型主力水廠均布局在北部,而用水增長點在南部,管線輸水距離長達45 km,能耗高且存在安全隱患。市內水廠主要為常規處理工藝,出廠水質合格,但部分水廠工藝陳舊、設備老化,未配備二氧化氯、高錳酸鉀-粉末活性炭聯用等應急投加設備,應對水質變化能力差。部分水廠在運行管理方面也存在一定風險,如濾池的在線監測、氯庫管理、生產廢水回收利用等。全市9座主力水廠中,僅有2座為多路進水,其他均為單一進廠管,抗風險能力不足。

2.2.3 輸配水系統

全市已形成較為可靠的環狀供水管網,保障城市供水,但部分水廠之間尚未連通,互為保障能力不足,出廠管單一,抗風險能力不足。整體系統缺乏高位水池、加壓泵站等輔助調節設施,管網末梢和地勢較高用戶水壓偏低。部分管段存在供水瓶頸,管材質量參差不齊,管網漏損率偏高。全市供水系統流量、壓力監測點尚未全覆蓋,運行維護信息化程度有待提高。

2.2.4 二次供水系統

采用市政管網直供、屋頂水箱供水(無增壓泵)、變頻泵供水、疊壓(無負壓)供水等多種形式二次供水。由于二次供水建管分離,建設標準、管材及設備質量不統一,用戶水存在水壓不穩、雜質沉淀、爆管頻發,以及老舊小區水池水質污染等問題。

2.3 城市供水系統風險評估

2.3.1 單因子評價及子系統風險評價

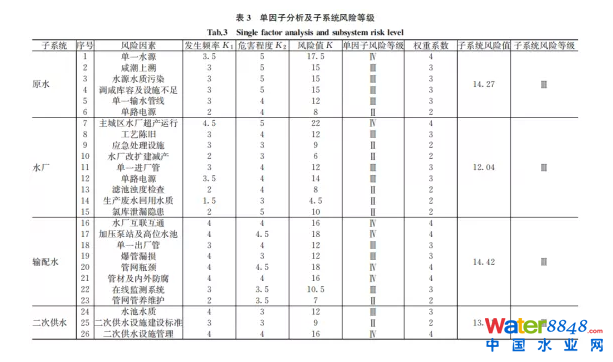

通過分析城市供水系統中各子系統存在的問題,針對供水系統的源頭到管網末梢,重點分析水源因素、設施能力、工藝適應性、運行可靠性、維護管理等方面的風險點,共篩選出26項風險源,編制風險評價表,邀請供水行業專家11名,分項評估打分,進行單因子分析及子系統風險評價(見表3)。

2.3.2 供水系統風險評價

根據各子系統的風險評價結果,綜合子系統在供水系統風險中的權重,供水系統風險等級見表4。供水系統總體風險等級為Ⅲ級,需要警惕。各子系統中,原水、水廠和輸配水系統中部分風險等級已達到Ⅳ級,應盡快投入財力和物力來阻止其發生。主要風險因素見表5。

3 應對措施

3.1 原水系統風險應對措施

3.1.1 加強應急備用水源建設

在粵港澳大灣區協同發展的背景下,積極推動“水源上移、互聯互通、西水東調、互補互備”的珠中江供水一體化戰略,以西江水源為核心,將三市主要取水口上移,實現中山、珠海兩地水源的優化調配和江庫聯調,解決咸潮及局部水污染問題,利用江門優質水庫資源作為珠海、澳門直供水,并承擔部分應急備用水源。

3.1.2 原水調節設施擴容

市內建設白泥坑和飛沙澗水庫,與龍井、繒坑和乾務水庫聯通,加高龍井、乾務水庫壩高,增加西區水庫群的調蓄庫容,中部聯通梅溪水庫和大鏡山水庫,擴建廣昌調節水塘、洪灣泵站調蓄前池,增強中部調蓄能力,擴建相應的原水泵站,增大取水及咸潮期搶淡能力。

3.1.3 新建、擴建原水輸送管線

使全市九大主力水廠的各輸送環節,如原水取水到水廠、原水取水到轉輸泵站、轉輸泵站到水廠,均形成雙管進站、進廠,提高原水供應保障率。

3.2 水廠系統風險應對措施

(1)加快中部地區梅溪水廠建設,解決拱北水廠長期超負荷運行的局面,西部地區通過水廠布局優化,增加西湖水廠,解決西部地區長期以來由北向南長距離供水的風險。

(2)增強水廠關聯度,建設拱北水廠、香洲水廠與唐家水廠的連通管,增強中部地區南北兩區域應急供水能力。

(3)升級改造水廠工藝,加強應對水質變化能力。隨著原水水質的情況越來越復雜,加強對藻類、臭味、突發污染等特殊水質的應急處理能力,通過工藝升級改造及配備二氧化氯、高錳酸鉀-粉末活性炭聯用、氣浮-粉末活性炭聯用等應急投加設備等,適應水質變化,提高水質保障能力。

(4)增強電力系統故障風險的抵御能力,進行供水系統備用發電系統改造,完成自備電源快速接入裝置及配套電纜等設施改造。

3.3 供水管網系統應對措施

(1)增建出廠管,保證各主力水廠不少于2條出廠管,降低風險,保障供水安全;改建、擴建管網中部分管徑偏小的供水瓶頸,保障供水能力。

(2)規范輸配水管道管材選用以及內外防腐措施,減少漏損、爆管及次生災害,針對目前嚴重老化的鋼筋混凝土管、灰口鑄鐵管、鍍鋅鋼管等逐步更換,并加大管網的維護管養力度。

(3)充分利用城市地形特點,利用地勢在全市范圍內建

設10座高位水池,調節高峰用水,減輕水廠清水池的壓力,同時也承擔應急備用水源之需。

(4)加強管網信息化建設,完善管網GIS系統,實現SCADA系統流量、壓力在線監測全覆蓋,同時建立管網水質監測系統。

3.4 二次供水系統應對措施

(1)實現二次供水設施統建統管,對新建住宅小區,交由市水控集團統建統管,建設資金由開發商承擔。統一建設標準,制定二次供水設施設計標準和設備選型指南,完善二次供水設施施工圖審查流程,實行二次供水單項驗收,以加強二次供水設施質量監管。

(2)加強二次供水的水質監管,建立和完善設施和水質遠程監控系統,按照市政管網的供水布局、住宅小區的分布,結合市政管網的水質監控及對二次供水水質污染用戶反映較多或比較敏感的區域進行重點監控,確保二次供水水質安全。

4 結語

城市供水系統風險來自于子系統的各個環節。通過分析城市供水系統面臨的新問題,確立供水安全目標和準則,篩查與辨析風險源,并采用矩陣分析法進行定性定量綜合評價,從而得出城市供水系統風險等級。評價結果顯示,沿海某城市供水系統風險等級為Ⅲ級,需要警惕,尤其是該城市受咸潮、臺風及洪澇等自然因素影響,又承擔對澳原水供應,因此應根據上述對策,按風險等級逐步安排資金開展相應工程建設,以降低風險。本次評估建立的風險評估體系,具有較強的可操作性與實用性,可為該城市供水系統的規劃、改造、更新,以及工程建設時序的決策提供技術支撐。