值得借鑒:歐美國家構建城市未來污水管網方案

時間:2020-08-26

來源: 中持股份

污水收集和處理不充分的問題一直都是個國際性難題,根據聯合國的資料,全世界80%以上的廢水未經處理或再利用就流回了環境,這就給廢水處理廠增加了相當大的負擔。

結合三部委發布的《城鎮污水處理提質增效三年行動方案》,提出要盡快補齊污水管網等設施短板,表明了我們當前面臨的水環境中所面臨的問題,早已不僅是污水處理廠等點源排放的問題,而是“廠-網-河”整個系統的問題。

對比我國與歐美等發達國家污水處理廠的進水COD濃度均值,我們的進水濃度僅有他們的40%-70%。

以美國為例,他們從1989年就開始系統治理合流制污水溢流(CSOs),經歷了“六對策”、“九對策”(NMC,Nine Minimum Control Measures)和“永久對策”(LTCP,Long-Term Control Plan)等歷史階段,而我國從近幾年才開始聚焦污水管網短板問題,所以在相關治理經驗上值得我們思考與借鑒。

01

污水管網到底存在哪些問題?

污水管網系統的作用原理說起來很簡單,無非就是將污水納入管道并將其送至污水處理廠。

但實際過程中,由于污水管網大多埋于地面之下,我們看不見摸不著,等到發現進水濃度出問題或是下水道嚴重溢流的時候,往往問題都很嚴重了,許多不是污水的外水(雨水、河水、地下水)會混入污水管道中,造成污水處理廠超負荷。

據美國環境保護署(EPA, Environmental Protection Agency)統計,因污水管道錯接、混接、漏接、管道破裂等原因導致下水道中外水入滲入流,全美每年至少有23000~75000個下水道溢水事件發生,加拿大、意大利、法國、澳大利亞、新加坡、韓國、日本等國也為預防下水道溢流帶來的公共健康問題困擾多年。

污水管網常見問題圖覽

而我國現今有63%的污水處理廠水量負荷率超過80%,南方則是70%的處理廠超過80%,實際上,當水量負荷率超過80%,水量高峰時就可能存在溢流。甚至其中有24%的污水處理廠水量負荷率超過120%,收集管網存在經常性溢流。

除了容易造成溢流污染以外,我國污水處理廠還面臨著進水濃度普遍偏低的問題。近兩年全國污水廠平均進水COD濃度為280mg/L,但根據測試,居民小區總排口COD濃度均值大于400mg/L。這表明了在污水運送至處理廠的過程中,存在大量外水滲入和在管道內降解的情況,將寶貴的碳源消耗,造成污水處理成本上升。

再與歐美等國家相比,德國污水處理廠進水COD濃度為500-1000mg/L,美國污水處理廠進水COD濃度也約為850mg/L,對比之下,我國處理廠進水濃度只有歐美國家的40%-70%。

根據王洪臣老師的研究,由于我國污水管網系統存在的缺陷,2018年,全國城鎮人口以8.3億計,假設人口污染物當量80克COD,實際城鎮污水處理量587.6億立方米,污水處理廠進水年平均COD 280 mg/L,粗算只有67%的污染物被收集到處理廠進行了處理;如果人口當量按照120克COD計,則粗算僅有45%污染物被收集到處理廠,一多半污染物沒有經過污水處理廠的處理。

02

發達國家排水管網政策與設施借鑒

下水道的歷史其實非常悠久,但以前的下水道一般只是將污水送至附近的水體,真正的截留式下水道的出現最早出現在19世界50年代的歐洲。

但升級的排水系統并沒有解決雨季城市內澇問題,美國、英國、德國等國家政府花了一筆又一筆資金,將水管加粗,并增加了泵站,但都沒有解決城市溢流問題帶來的困擾。

歐美污水處理廠流量特性

美國將城市溢流分為合流管網溢流(CSOs)和生活污水管網溢流(SSOs),CSOs問題主要發生在美國東北部和五大湖地區,主要是19世紀末和20世紀初建造的合流式污水系統中。當污水和雨水的總量超過系統的承載能力時,污水會直接排放到河水、溪流或沿海水體中。SSOs的發生則多是因為管網堵塞、破裂或故障,使雨水或地下水滲入系統,或是由于不當的運行和維修、設備或電力的故障以及人為的破壞。

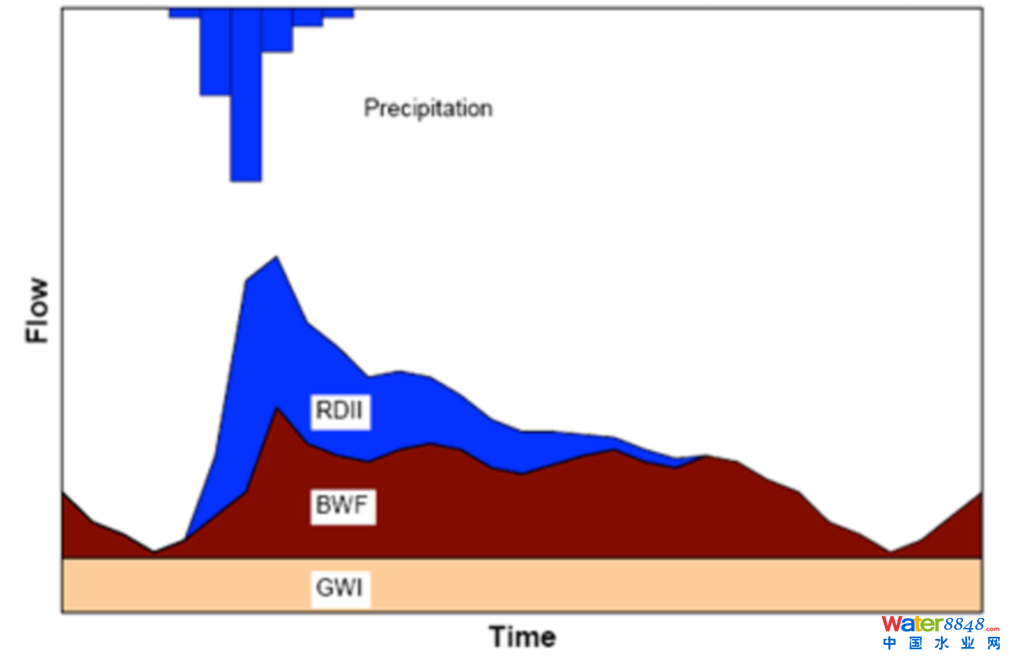

而污水處理廠的進水流量通常包括污水基礎流量(BWF,Base Wastewater Flow)和入滲流量及雨水入流量(I/I,Inflow & Infiltration)。美國EPA相關報告中將I/I區具體分為入流入滲量(RDII,Rainfall-derived Infiltration and Inflow)和地下水滲透量(GWI,Groundwater Infiltration),也就是說雨天污水處理廠進水流量分成三部分,即BWF 、GWI和RDII,其中BWF主要指來自住宅區、商業和工業的生活污水和生產廢水,BWF與GWI共同組成了旱季流量(DWF,Dry Weather Flow)。

雨季污水處理廠進水流量組成

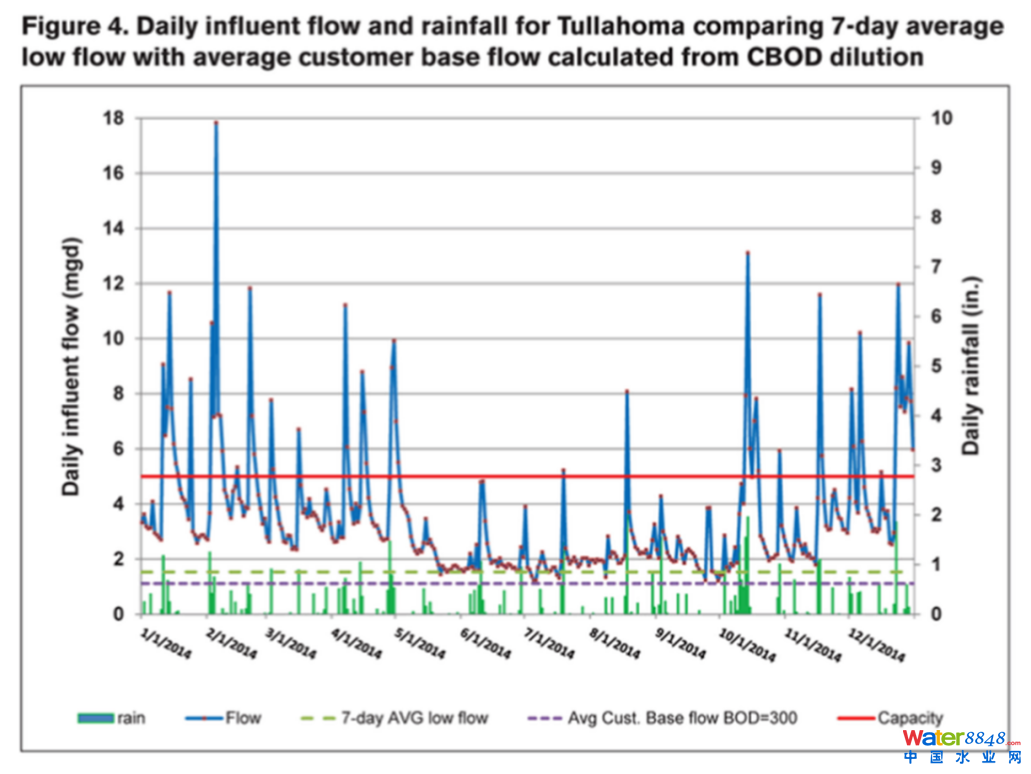

以美國田納西州圖拉荷馬的污水廠為例,將每日進水流量和降雨量與進水BOD濃度進行比較(見下圖,圖中1mgd=3785.41m³/d,1in= 2.54cm),說明雨季I/I和降雨對進水濃度存在一定的影響。從圖中可以看出,降雨情形下,進水峰值流量受降雨影響較為明顯,存在顯著的雨水效應,也就是RDII周期,這期間污水廠承受短期的沖擊性流量。

美國Tullahomat進水流量曲線

田納西州根據進水BOD濃度的稀釋程度,推測年總I/I量為329萬m³,約占總流量的68%,其中約30%的I/I可歸因于干旱天氣滲入。因此,通常歐美污水廠雨季設計流量一般是旱季的3~8倍。

國外溢流污水治理策略借鑒

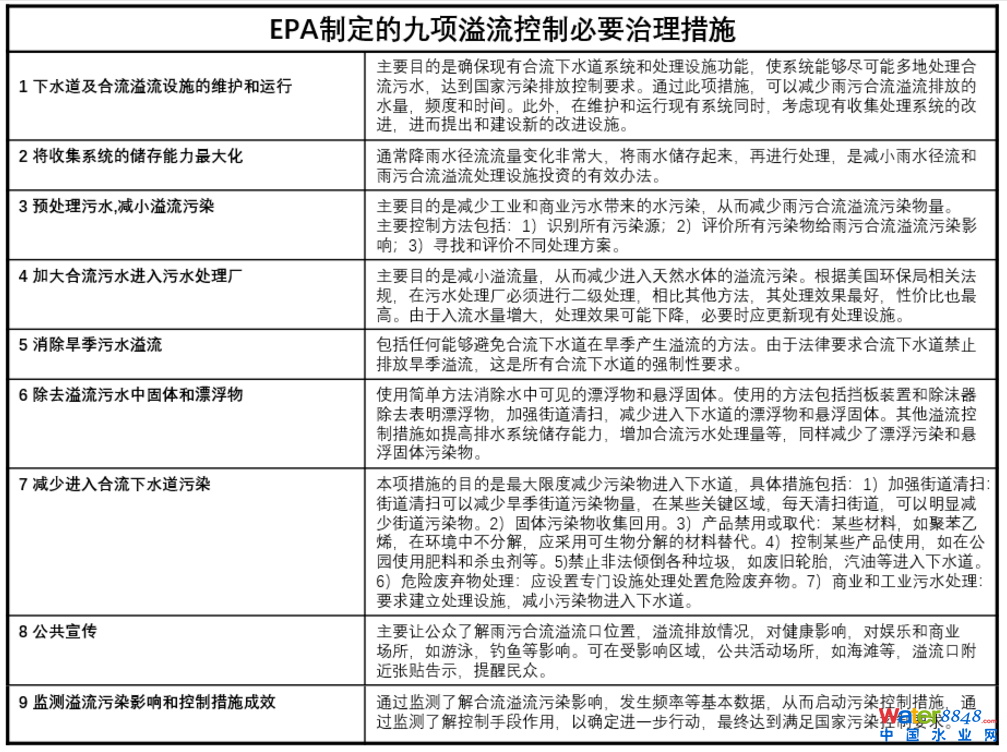

開頭提到過,美國EPA為了應對溢流污染曾制定了 “九對策”,提出要發揮污水廠存量設施的最大化處理能力,對雨季超量混合污水或峰值流量進行處理,要求對合流制管網雨季收集到的85%的流量進行處理,這樣相當于控制CSOs溢流頻次4~6次/年;對超量混合污水廠可采用“附加處理”措施。

EPA制定的九項溢流控制必要治理措施

緊接著在1995年,EPA又發布了應對溢流污染的 “永久對策”,總預算近2000億美元,至今紐約和洛杉磯等大城市仍在執行中。其中針對城市雨水徑流污染的控制與管理可總結為兩大方面:

(1)通過技術性措施來控制污染

對源頭控制,將雨水徑流污染物從源頭上控制在最低限度;

對污染物擴散途徑的控制,通過研究雨水徑流污染物輸送和擴散機理,采取適當的措施,減少污染物排入地下或地表水體的數量;

終端治理,通過自然生態技術或人工凈化技術來降解帶入水體的徑流污染物。

(2)非技術性的管理措施

采取的控制策略有三大突出共性:

強調源頭控制;

強調自然與生態措施;

強調過程管理。

03

提升污水管網系統應對溢流的措施

源頭控制

排水系統的源頭控制主要是為了提升對污染物的收集與去除效率,包括消除污水收集處理設施空白區,逐步控制污水管網的I/I、實現清污分流,降低外水比例,降低管道運行液位,進一步提升管網的流速和污染物的濃度,提高脫氮除磷效率,以減少碳源、除磷等藥劑的投加量。

![]()

雨水滲透帶

另外,這幾年海綿城市建設實踐表明,通過“滲、滯”等源頭控制設施在雨季對排水系統削峰、錯峰方面也有明顯作用,還能削減污水處理過程溫室氣體的排放并降低污水廠的運行能耗。

綠色設施在城市徑流和下水道聯合溢出中的控制過程

擴散途徑的控制及徑流分擔

將合流制改建為分流制,是減少污水直接進入天然水體的最佳辦法,是美國很多城市的首選措施,也是我國近年一直在做的工程。但是在人口密集的城市,將合流排水系統改建為分流制系統,往往工程浩大,難以選用。

我國的老城區治理,也存在同樣問題。這就需要中途徑流分擔機制來實現對雨季峰值流量的管控,通過發揮管線的在線存儲能力,讓下水道系統騰出空間,或通過綜合經濟技術比較構建經濟合理、規模適度的集中式或分散式調蓄設施。

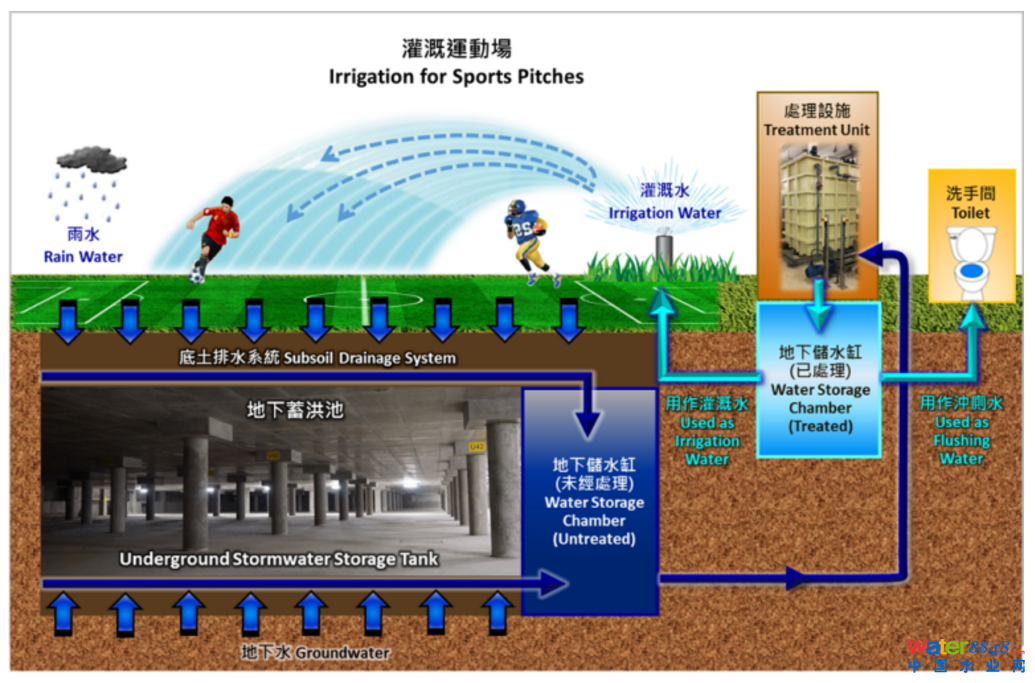

在人口密集土地緊張的美國城市,主要措施是加大下水道管徑,提高下水道儲水能力,增設調蓄池。

香港跑馬地運動場下的地下調蓄池

中途調蓄可以建設在線或離線調蓄設施(調蓄池、深隧等),也可利用管網在線調蓄。調蓄池或者具有處理功能的高效調蓄處理池(RTB,Retention Treatment Basin)在歐美等發達國家得到比較廣泛的應用,不僅可以在雨季峰值流量期間進行調蓄,減少CSO頻次或溢流總量,而且將處理功能與調蓄功能相結合,可以有效削減污染物。

根據加拿大Stantec公司的研究,RTB在上升流速達到11m/h時,通過投加聚合物經過物化處理對SS的去除率可達到80%(見下圖)。我國近些年也對功能性調蓄池進行了不斷研究和技術革新,如將調蓄功能與生物處理功能相結合,不但能夠削減SS、TP,還能進一步削減BOD5和氨氮,實現CSO或者初雨的原位處理排放。

高效調蓄處理池對CSOs 控制效果

管網在線調蓄通過歐美多年的實踐應用已被證明是最經濟的方式之一,可以有效降低溢流頻次。但國內很多地區的現狀大多是“滿管流”的情況,導致管內流速降低的同時,也失去了雨季峰值流量的在線存儲空間。因此可以通過削減入滲入流量、防止倒灌等客水進入管網,控制城市外河道運行水位等綜合措施的實施進一步降低污水管網運行液位控制,可以為雨季峰值流量騰出在線存貯空間,以“空間”換“時間”,發揮管網的基礎調蓄能力。

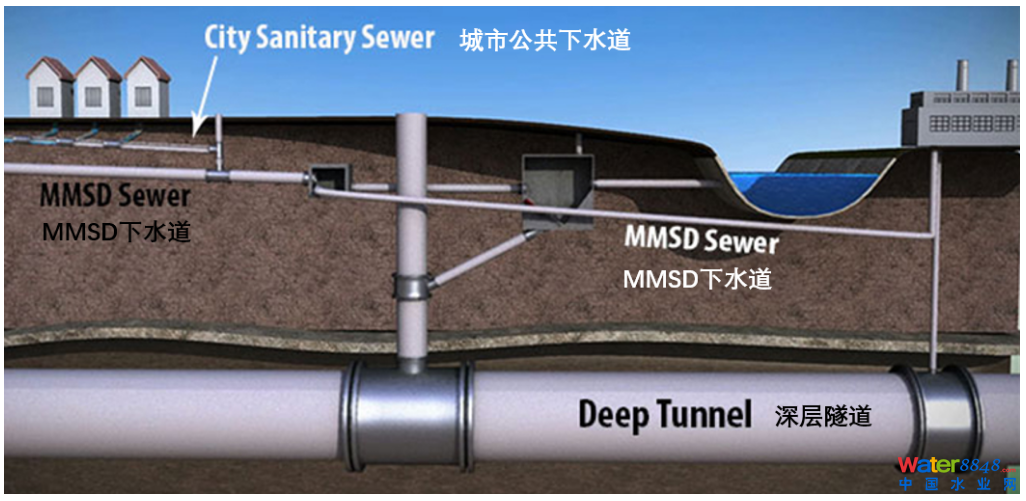

歐美許多城市還開發了大型的深層隧道系統,以存儲和保持溢流,這些溢流將隨著時間的流逝而被送至污水處理廠處理或定向到單獨的下水道。

美國密爾沃基市用于雨季儲水的深層隧道

廠-網聯調聯控技術(RTC)應對峰值流量

應對城市雨季峰值流量,僅靠綠色設施或灰色設施(調蓄池等)不僅投資大,運行成本也不經濟,發揮設施之間的聯動性是最經濟可行的。

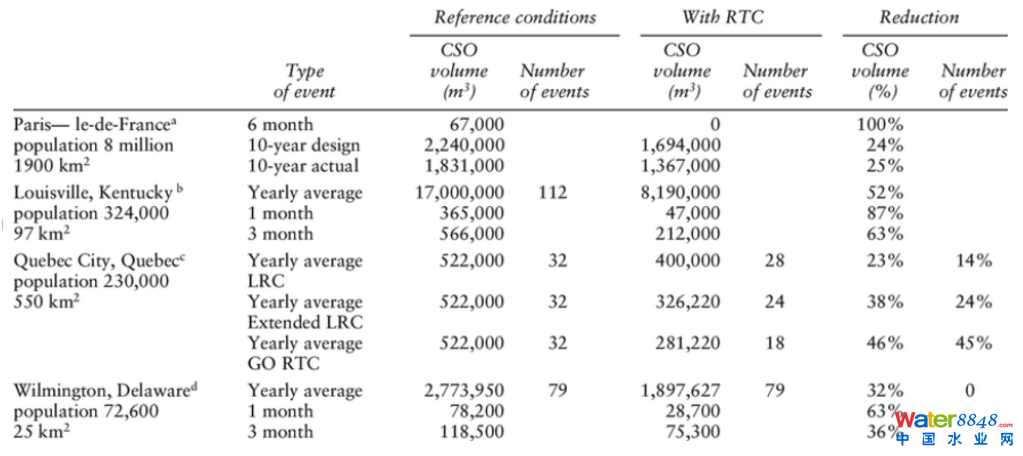

自20世紀90年代開始,美國、德國等國家就如何發揮排水管網、調蓄設施與末端污水廠之間的聯動,進行了大量研究和實踐,基于“廠-網”一體化的管控角度,采用實時控制(RTC,Real Time Control)技術進行聯調聯控,利用軟件模型計算實時水量與時間,將系統的被動運行轉變為主動控制,有效提高系統空間容量和處理能力的使用率,在同等條件下減少合流制溢流污染和內澇風險、提高污水處理率。

采取RTC前后各個城市的溢流頻率變化

實踐證明了RTC技術對提高城市排水系統彈性的優勢,在不增加現有主要設施的基礎上,可實現對CSO溢流量減少23%~100%的目標(見上圖)。

為更好地規范和指導RTC項目的實施,德國水協會于2005年發布的《排水管網實時控制規劃框架》中包括了排水管網實時控制項目規劃的步驟、可行性評估的要求和關鍵環節的具體要求等內容。美國EPA于2006年發布了《城市排水管網的實時控制》,提出要依據采集的現場監測數據,動態調整設施設備的開關狀態和運行參數,以達到晴天(提高污水處理率)和雨天(減少CSO和內澇)的運行目標。

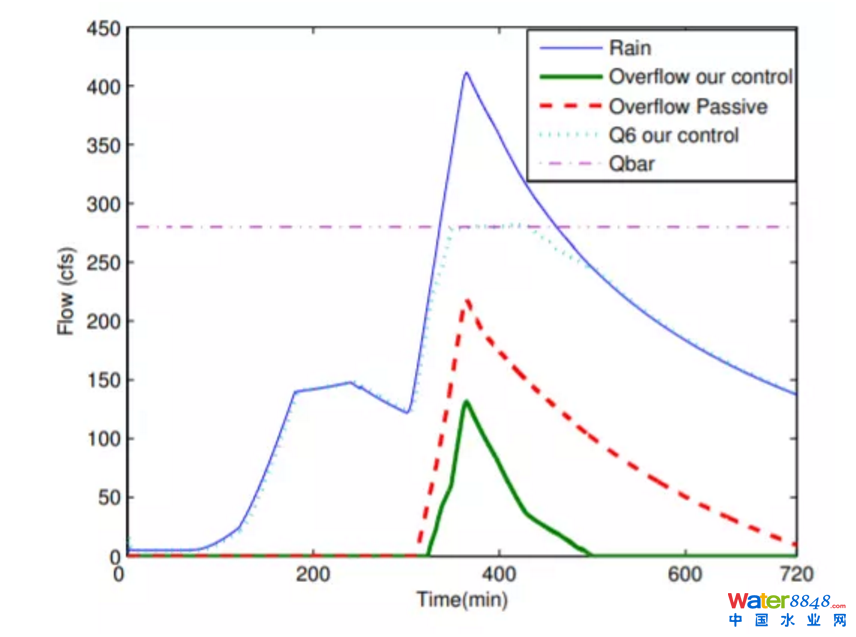

此外,對管網系統采用分布式流量控制,控制上游向下游主干管網的輸送速度,能夠對污水廠流量起到削峰作用。該方式在歐美發達國家被證明是經濟有效的辦法,例如美國路易斯安那州基于大量的監測數據(見下圖),結果表明污水管網在采取分布式流量控制的情況下控制的溢出量比被動情況少79.1%。具體實施過程中對管網中關鍵位置的閥門進行動態控制,當水廠達到最大處理能力或管網達到最大輸送能力時才允許溢流,從而實現了對管網空間的充分利用,減少了調蓄池等設施的投資。

采取分布式流量控制和被動管道輸送的溢流量比較

末端污水廠采用雨季峰值處理線

源頭與中途措施的結合,是最大程度上削減外水進入市政排水系統,但對于超量雨水,這些措施只能利用有限的空間,減緩峰值流量到達污水廠的時間,所以雨季峰值流量依然是污水廠面臨的技術和運行難題。

“混合”或“旁路”是許多歐美污水處理廠用來處理雨季高峰流量的對策,一般通過增加污水一級處理能力和溢流污水漩流沉淀處理能力,來應對雨季超量的污染物,一些污水廠還會設置專門的雨水線,通過物化處理工藝處理雨水,據悉其出水可以獲得與污水廠二級處理相同的效果,出水將與經過生物處理的一部分廢水合并,消毒后排放到水體中。

此處理過程是確保廢水清潔的最有效方法,根據美國的《清潔水法》,它已成為廢水處理的必需標準。但是,這一做法在廢水處理行業仍存在爭議,德雷克塞爾大學環境工程師查爾斯·哈斯(Charles Haas)認為,消毒不良的廢水要比充分處理的廢水難得多,許多固體可能仍殘留在經過初級處理的廢水中,并且這些固體中的病毒,寄生蟲和細菌受到保護,無法通過消毒去除。

04

結語

在歐美等發達國家,點源污染已基本得到有效控制,雨水徑流帶來的非點源污染已成為水體污染的主要因素。但我國絕大部分城市并不具備降雨污染控制能力,再加上降雨沖刷導致的旱季管道沉積污染入河,是我國合流制排水區域城市水體雨后黑臭的最大根源,也是未來城市水體治理應關注的重點方向。

通過分析歐美等國家應對雨季溢流采取的措施的相關經驗,應將重點放在“廠-網-河”整個系統上,發揮排水管網、排水設施與末端污水廠之間的聯動。具體措施包括:

采用建設海綿城市的綠色基礎設施,通過源頭對雨水進行削峰和削減污染物濃度;

構建中途分散式調蓄設施,修復漏損管道、混接錯接以進一步削減入滲入流量;

利用管網系統的在線調蓄;

末端提高污水廠雨季處理能力。

總的來說,解決未來水環境問題,需要系統性思維,從“點-線-面-體”不同尺度上,進行頂層規劃、系統設計,從“用戶控制-源頭分離-收集管網完善-污水廠處理及資源回收-排放過程控制”各個環節進行系統性規劃。

在通過工程技術措施或管理在具體實踐中最大可能減少或降低污染物在輸送過程中的滲漏或降解,有效規劃與實施排水管網的入滲入流、施工排水控制,削減污染物在排水管網系統輸送過程中的滲漏及通過各種排口向水體的轉移 ,使污水廠成為污染物最終的受納、處理或資源回收場所。