孫永利:城鎮污水處理提質增效工作思路與進展

孫永利:中國市政工程華北設計研究總院有限公司城市環境研究院院長兼總工程師,國家城市給水排水工程技術研究中心副總工程師,教授級高級工程師。長期從事城市水體和污水處理的技術與政策研究。承擔國家和省部級科研課題、子課題 20 余項。研究成果獲中國專利優秀獎1項,國際水協(IWA)科技創新全球最高獎1 項,省部級科技進步一等獎3 項,二等獎4 項,三等獎7項。獲授權專利40余項,其中發明專利20余項。

1. 政策要求

1.1 政策要求——國家戰略需求方面

習近平總書記在2018年5月的全國生態環境保護大會上,明確提出要加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,意味著污水處理由設施增長階段進入提質增效階段。尤其在2018年6月黨中央國務院發布的《關于全面加強生態環境保護,堅決打好污染防治攻堅戰的意見》中,明確提出城鎮污水處理“提質增效”三年行動要求,明確要實現污水管網全覆蓋,污水全收集和全處理工作,該文件還明確提出要開展城市初期雨水的收集和處理,有效降低城市面源污染。

1.2 政策要求——行業發展需求方面

2019年配合住建部編制提質增效有關政策文件時,專家集思廣益繪制了城鎮排水的理想模式和實際特征邏輯圖。

從上圖不難看出,我國的城鎮排水系統問題錯綜復雜,但總結起來無外乎污水外排引起的水體黑臭和外水進入引起的污水處理廠低進水濃度兩方面,這種情況在發達國家是很少見的。因此可以說,基于管網問題的提質增效是中國特色問題,需要有具有中國特色的應對方案。

基于上圖再結合我國的實際問題,總結出我國污水收集處理方面存在9方面的矛盾問題,這里面包括設計問題、運行問題和管理問題,還有一些是這兩年黑臭水體治理過程中出現的問題。限于時間關系先不作一一介紹。

1.3 政策要求——總體考核目標層面

2019年住房城鄉建設部、生態環境部、發改委三部門聯合印發了《城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021)》,在目標方面可用三個基本消除+兩個提升表述。三個基本消除主要是指消除生活污水直排口、生活污水設施空白區和城市黑臭水體,這三個問題實際上都是老百姓最直觀的表象問題;兩個提升是指城市生活污水收集率和污水處理廠進水BOD濃度,這兩個提升則屬于技術層面的要求。

1.4 政策要求——污水收集率替代處理率方面

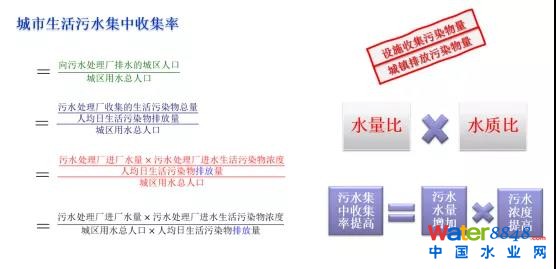

在《行動方案》中首次引入“城市生活污水集中收集率”指標,住建部也在前期很長時間就開始了相關的核算工作,但仍有很多人不太理解這個指標與污水處理率到底有什么區別。簡單給大家解釋一下,其實城市生活污水集中收集率的本意是城市污水處理設施收集了多少居民生活污染物與城鎮居民生活排放了多少污染物之比,這個指標與“污水處理率”的最直接區別:污水處理率代表水量比,考慮的是處理了多少水;而城市生活污水集中收集率則代表水量比×水質比,考慮的是處理了多少污染物。

由于公式中采用了“人均日生活污染物排放量”這個指標,而國內外對于這個指標的研究相對較少,真正有用的數據不多,現階段參考室外排水規范選用了人均日BOD排放量45 g這個值,處于室外排水規范最新修編提出的40~60 g的下限值。目前也有很多業內人士,包括地方政府提出應該有南北差異,為此我們也研究了相關的測試方法,并在江蘇省某城市做了方法驗證,有望未來在更多的城市開展測試工作。

2. 工作進展

我們一直在配合住建部進行新指標的相關測算工作,前期的總體分析結果情況簡單展示如下。

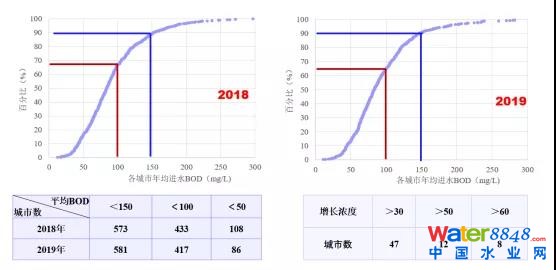

首先,2019年與2018年相比,生活污水收集率指標整體的確有一定幅度的增長,而且很多城市的污水收集率指標有所增長;但也需要清醒地認識到我們的短板和差距,仍有近60%的城市污水收集率不足50%。

其次,在城市污水處理廠平均進水BOD濃度方面,仍有70%左右的城市年均值不足100 mg/L。當然,隨著提質增效工作的推進,已經有47個城市2019年的平均濃度較2018年漲了30 mg/L以上。

再者,進入統計范圍的3953座城鎮污水處理廠有67%左右的進水BOD 濃度目前低于100 mg/L,這意味著全國可能有接近70%的城鎮污水處理廠需要在未來兩年內完成“一廠一策”系統化方案;如果縮小到城市范疇,2377座城市污水處理廠中大概有1483座的BOD濃度低于100 mg/L。經大概統計,目前完成“一廠一策”的污水處理廠只有520多個,也就是說只有30%多的污水處理廠完成了“一廠一策”方案。

根據上述數據不難看出,我國現在有260多個城市的污水收集率不足60%,但是大部分城市表示黑臭水體已經完成治理任務,現在已經基本上沒有直排口和空白區問題,那我們另外40%的污染物去哪里了?這可能是未來很多城市不得不面臨的一個很重要的問題,或必須要迫切解決的問題。

3. 未來方向

在講未來方向之前先講講《行動方案》。相信與黑臭水體治理一樣,行動方案發布后,肯定很多人又在議論,怎么又是“三年”,又是短期行為,不是要求百年質量,建百年工程嗎?回答這個問題先從比較容易理解的看病說起,如果把發達國家的管網比作只需要定期體檢、定期保健的普通人,那么我們的很多管網實際上是有點病入膏肓的重病患者或者是已經受到生命威脅的患者,這個時候可能需要考慮的是盡快的通過急診、門診或住院解決生存問題。所以我認為未來“三年”,行業工作需要從以下六個方面有所轉變。

3.1 行業監管由“污水處理”轉向“污水收集”

目前我國大部分城市污水處理廠的出水COD和氨氮指標優于一級A,甚至很多能達到地表IV類甚至III類水平。分析全國城鎮污水處理廠2019年全年平均出水水質可知, 98%左右的年均COD能達到一級A以上標準,95%以上的年均值能達到IV類;氨氮方面,95%以上能達到一級A,80%-90%能達到最新頒布的再生水景觀環境用水的湖泊或水景類水質標準。也就是說,這些污水處理廠出水實際上已經是一種很好的水資源。但是前面也談到,我們處理的這些水并不都是“污水”,我們需要清醒的認識到,在把這些水處理“干凈”的同時,還有大量的污染物是直接或間接排放環境的,“干凈水”稀釋“臟水”不一定能解決環境問題。

3.2 管網考評由“工程建設”轉向“建管運維”

談到污水收集率低、污水處理廠進水濃度低,通常很容易就認為是因為我們的管道質量太差、空白區和直排口太多。但實際上前面也談到,大部分城市的問題可能并非如此。2019年參加的一個項目評審,再次印證了我們的觀點,管網低流速可能是我國的最大問題。城鎮污水管網都有一個設計不沉降流速,有人認為是0.6 m/s,有人認為是0.75 m/s。當管網低于這個流速的時候,實際上就變成了一個沉淀池,或者沉淀池結構的管網,旱季低流速時大量顆粒物沉積在管道中,而這些沉淀物中就可能包括大量COD或BOD,但是沉淀下來的有機氮磷卻可以水解成溶解性的氨氮或磷酸鹽,我想這也是城市污水處理廠碳氮比過低的重要原因。

還有一個就是外水滲入,尤其是地表水滲入問題,經檢測發現大部分地表水是含有一些高氧化性物質的,這些物質進入管道后必然進一步消耗污水中的COD、BOD。所以這里先回答前面提出的污染物去哪了的第一個去向:沉淀衰減?

很多人都在問這個問題怎么解決,這里我只能用一個公式和一個示意圖簡單的表述一下:

首先低流速情況下的管道流速計算公式一定是流量與過水斷面面積的比值;第二,管道遵循連通器原理,要想管道上游水位下降,首先要確保連通的泵站水位降低。

由于我們的管道質量太差,降水位也并不是太容易的事情,我們還需要“水位”更高的城市水體適當“降水位”,這個事情實際上在黑臭水體治理過程中已經多次被驗證。例如南方某城市水體底泥清淤,排空3~4米的水體后,服務范圍內污水處理廠水量一下子減少了6萬噸/天,接近前期污水處理量的20%。而且水體“降水位”之后還會有一系列好處,比方說更容易發現排污口、更容易實現降雨期排水防澇決策等。

3.3 管網建設由“全面建設”轉向“補齊短板”

在污水收集系統“補齊短板”方面,首先需要考慮的是雨水管道排污問題,“錯接混接”“小商販雨水篦子排污”等已經成為行業耳熟能詳的詞語,也是中國的實際特色,這些污染如果不能末端截污,就會成為漏網的污染物。當然,這里還有另外一個問題,就是我國大城市普遍處于大建設階段,“雨水管道”成為很多城市施工降水的合法排放通道,這就導致雨水口成了“排污口”,很多城市不得不進行“雨水口”截流入污水處理廠,并最終導致污水處理廠超負荷,污水溢流。也就是說分流制可能并不一定能解決我國的環境污染問題。這里也引出污染物去哪了的第二個方向:雨水管。

第二個“短板”應該是旱季直排口,因為這也是污染物去哪了的第三個方向。所以最近幾年全國各地旱季直排口沿河截流的措施層出不窮,見口就截成為很多地方的做法,但是很少有人會去關心下游的污水處理廠是否有接納能力,更沒有會去關心相關的管網是否有輸送能力。所以才造成很多地方零散污水直排口治理的同時在下游形成了集中式排口的問題。也就是說污染物去哪了的第三個方向:直排口。

3.4 管網改造由“雨污分流”轉向“清污分流”

最近幾年排水體制仍一直是行業熱議話題,雨污分流改造貌似仍然是解決環境問題的法寶,但前面已經講了分流制在國內并不一定能行,那么合流制是不是一定不行,這里先看看國外,實際上發達國家發達城市很多都是合流制,比方說日本東京都82%的合流制、比方說德國全國平均54%的合流制,人家都沒有水體黑臭問題,也沒有一下雨河道就臭的現象。再看看國內,2016年的統計年鑒顯示合流制占比不超過31%,但是我們所有城市仍然會有一下雨河道就臭的通病。

所以就要來談談中國的合流制和分流制到底問題出在哪里。首先說分流制,前面講了錯接混接和小散亂排污是現階段我國難以徹底根治的分流制雨水管道污染源,如果再疊加上大量城市“工地”施工降水排入沖刷,雨水口末端截流成為常態,同樣是一個不健康的系統。再說說合流制,國外用的很好,中國為什么出問題,實際上最近這一直是一個熱議的話題,不管多大的降雨量,雨水一定要有去處,這兩年推進的海綿城市建設,實際上很大的一部分工作是給雨水提供更多的去處。而進入合流制管道又沒有去處的雨水,一定要經過凈化處理才可能實現水體污染總量減排,必須推進合流制降雨污染的快速凈化,這是國際經驗,是我們水環境治理方面最大的短板,也是污染物去哪了的第四個方向:降雨沖刷污染。

說起降雨沖刷污染治理,有必要提一下室外排水規范對于截流倍數的界定,我們一直在仿照發達國家的高截流倍數,但是并沒有太多的人關心發達國家截流的水是要治理的,如果建一個龐大的截流干管,但是在污水處理廠前截而不治,其效果可能不如不截。

3.5 降雨污染由“達標排放”轉向“總量控制”

前面已經說了,污染物去哪了的第四個重要方向是降雨沖刷污染。這里簡單地作個分析,這兩年黑臭治理和污水處理提質增效讓行業充分關注了合流制管網旱季濃度不高,雨季濃度不低的實際特征,我們也用全國平均數據做了簡單的測算,如果該方法和數據成立,也就意味著年降雨量達到1100 mm以上的合流制排水系統城市,每年通過降雨沖刷排入水體的污染物或河道底泥量可能接近本地區城鎮污水處理廠污染物去除量或污泥產生量的50%~100%,這些污染物不能有效去除,做再多的污水處理廠提標改造,再多的管網工程建設可能也無法解決城市水體黑臭的實際問題。

這幾年是污水處理提質增效年,今天講的是提質增效主題,我們關心的是提高生活污水收集率,大家也知道合流制溢流污染的快速凈化設施是很難被許可參與生活污水收集率指標核算的,也就意味著合流制溢流污染快速凈化一般只能作為污染總量減排和城市水體凈化的輔助手段,我們還需要從根本上探究出現上述問題的真正原因,借鑒發達國家排水系統運維養護的科學理念,切實提高城鎮居民生活污染物的日常收集和處理水平。

那么發達國家的排水管網,或者說污水收集管網是怎么運維的,或者說我們跟別人的差距是什么,前面已經講了很多城市污水收集管網旱季的流速只有0.1 ~ 0.2 m/s,絕大部分管網區域都是非常好的“沉淀池”,合流制管網滿管流狀態下的流速更低,顆粒物沉淀成為必然,很多城市表示管道幾乎從來不清通,雨季來臨前沉積超過50%的管道比比皆是,每一場雨都可能成為管道污染物的一次清洗和轉輸過程,也是很多城市雨后水體黑臭,水體表面出現大量黑色細微漂浮物的重要原因。所以德國、日本、美國都對管網清通養護提出了明確要求,比方說管道積泥深度超過5%就要做管道維護,這不僅需要在管道養護方面做文章,也一定需要關心和關注管道“沉淀池”問題,否則清通后的管道很快就會再次達到5%的清通養護指標要求。

3.6 工業廢水由“達標排入”轉向“限期清退”

工業廢水持續排入是高排放標準污水處理廠穩定達標的一大難點和痛點。工業廢水,尤其是水質已經很“干凈”的工業廢水排入城鎮污水處理廠,首先是對污水處理廠進水BOD的稀釋過程,是導致城鎮污水處理廠進水BOD濃度低的一個重要原因。其次,已經在工業企業內部通過生物預處理工藝達到排入下水道標準的工業廢水,所剩余的COD大部分已經是難生物降解污染物,進入污水處理廠也是稀釋排放或者被底泥吸附后排放,稀釋不達標就要增加污水處理工藝,加大污水處理成本,并可能最終影響再生水水質和受納水體的生態安全性;吸附到污泥中則影響污泥的安全處置與利用。

水十條非常明確地要求,城市建成區內現有鋼鐵、有色金屬、造紙、印染、原料藥制造、化工等污染較重的企業應有序搬遷改造或者依法關閉。納入《固定污染源排污許可分類管理名錄》的工業企業也要需要有序搬出建成區或者依法關閉。《三年行動方案》明確要求,城市政府要組織對其他類型的工業企業開展城鎮污水處理廠影響評估,不能繼續納管的要自建設施達標排放,環保部門要加強日常監管;可繼續納管的要按排水/排污許可要求做好日常監管,確保水質不會對城鎮污水處理廠有明顯影響。

另外,由于工業園區的水體多數也納入城市水體的考核范疇,因此我們也需要關注工業園區的廢水達標問題。要配合做好工業園區的頂層設計,嚴格推行工業企業內部的雨污分流,要避免園區道路清洗水、場地清洗水、車輛清洗水通過雨水管道直排園區水環境。這兩年的黑臭水體督查已經多次發現,工業園區的雨污不分,會導致園區內水體很嚴重的雨季污染問題,這是未來必須要解決的問題。

原標題:水業杰青·云上說 |孫永利:城鎮污水處理提質增效工作思路與進展