郝小軍:新周期下環境企業的資本戰略考量和途徑選擇

時間:2022-08-25

來源:中國水網

作者:趙利偉整理

過去20年,我國環境基礎設施經歷了從無到有的快速發展,環境產業在市場化進程中引來了大量資本競逐。隨著大規模建設進入尾聲,市場已近飽和,在諸多因素綜合作用之下,環境產業進入新一輪發展周期,新周期下,環境企業將采取何種資本戰略及實現途徑?

在“2022(第二十屆)水業戰略論壇”上,E20環境平臺高級合伙人、北京上善易和投資管理有限公司總經理郝小軍從資本視角觀察環境產業,分享了環境產業發展的三個周期。

郝小軍

2022年恰好是郝小軍入行20周年,在這20年的環境產業路上,他見證和經歷了北京最早投運的中外合作污水處理廠項目,北京最大供水項目水源十廠A廠的重組談判,北京首家現代化大型垃圾焚燒發電廠的特許經營協議的談判和投運,江蘇最大的污水處理經營權轉讓,以及環境產業界最大規模的私募以及最大規模的并購重組等重大事件。

郝小軍指出,2021年到2027年有可能是環境產業對接多層次資本市場最后的一個改革紅利期,在新老交替,結構性重塑,市值不高,但逐步追高的產業資本現狀和新周期下,環境企業應“早稱王”,抓住上市窗口期。

一、環境產業三大周期

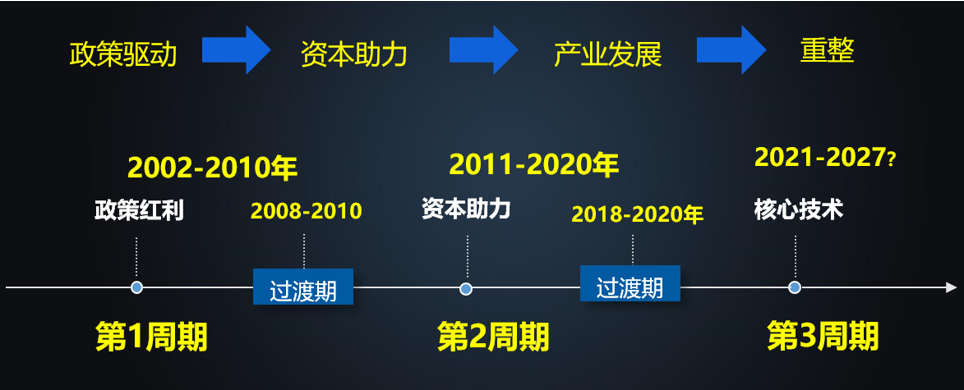

20年的從業路伴隨著環境產業的發展周期。他總結環境產業的周期是由政策驅動開始,資本助力,實現產業發展,再進入重整。這20年間環境產業呈現了三個周期: 第一個周期是從2002年到2010年,2011年到2020年是第二周期,從2021年開始是第三周期。一般而言每個周期發展期結束后的2-3年里伴隨著一個調整過渡期。

環境產業發展呈現的周期

環境產業發展第Ⅰ周期

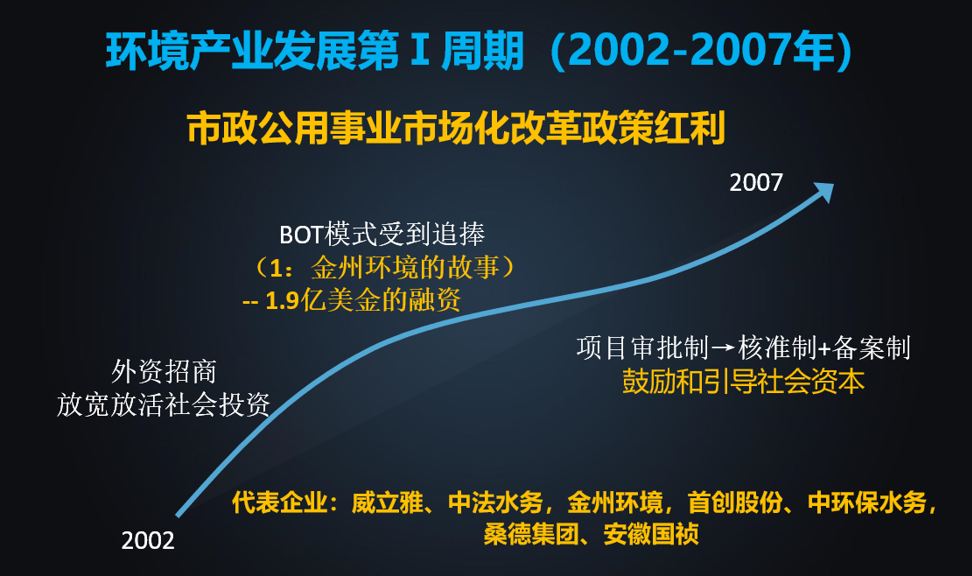

環境產業發展第一個周期的發展期是2002年到2007年,在這個時期,當時的建設部頒布了《關于加快市政公用事業市場化進程的意見》,市政公用事業市場化改革釋放政策紅利,以威立雅、蘇伊士為代表的外資受到熱捧, BOT模式也受到追捧。

在這一時期,和資本相關的兩件大事,一是金州環境在2006年做了1.9億美金的私募,按照當時匯率折算,這筆私募將近15億人民幣,比現在大多數上市公司發行的股份都要多;二是威立雅用17.1億換取了蘭州供水45%的份額,這個價格接近于蘭州供水4倍凈資產。由此可見,在當時市政公用市場的政策紅利之下,資本對環境產業有著非常大的預期。

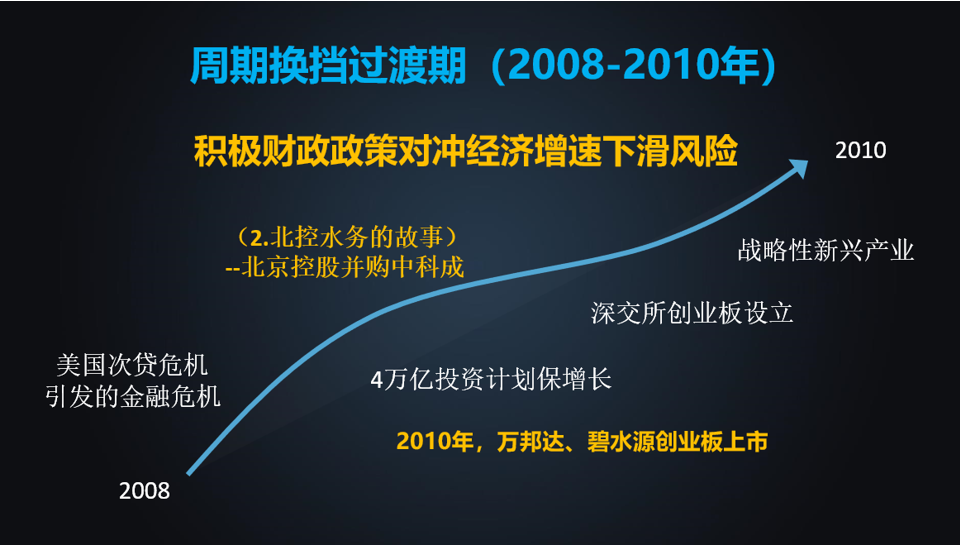

每一個周期都會跟著一個調整期,在調整期內一般都會有資本的助力和有影響力的并購和重組事件發生。在第一周期的換擋過渡期2008年-2010年, 2008年4月,北控水務和中科成完成重組,成為這個時期的環保產業內的一個大事件,也成就了北控水務在環境產業的領軍企業地位。2009年深交所設立創業板,2010年萬邦達、碧水源于創業板上市。

環境產業發展第Ⅱ周期

第二周期的發展期是2011年到2017年,這一時期,投資驅動下的資本浪潮涌動,從加強地方債管理,到PPP模式熱潮,企業投資自主決策核準范圍最小化,央企、國企在這時候紛紛進入環保產業。這個時期的代表企業有碧水源、東方園林等。2015年5月,碧水源市值摸高800億元,這是20年來環境產業的高光時刻。

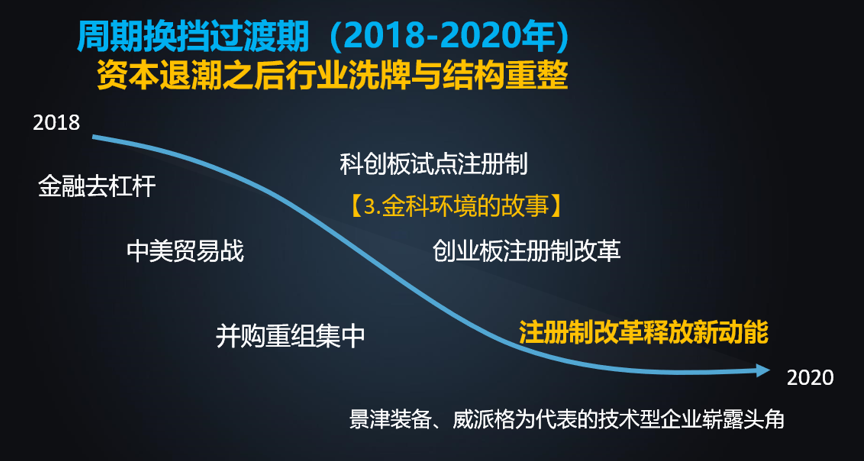

隨后在2018年迎來為期三年的調整期,2018年到2020年資本退潮之后行業開始洗牌與結構重整,隨著金融去杠桿、中美貿易戰等因素的加入,產業并購重組集中,清新環境、碧水源、東方園林等企業都在這個時期進行了重組。在資本市場,科創板試點注冊制、創業板實行注冊制改革,注冊制改革釋放新動能,2020年5月8日,金科環境作為北京市第一批成功登陸科創板的企業,北控水務和E20也共同提供助力賦能。從這里可以看出一是原來老牌企業著手重組,二是新的技術型公司在資本市場的格局正在形成,景津裝備、威派格等為代表的技術型企業嶄露頭角。

環境產業發展第Ⅲ周期

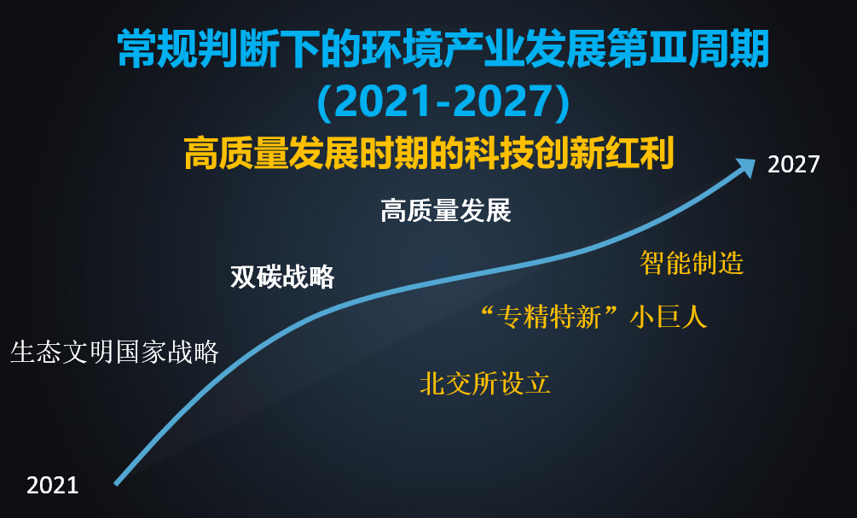

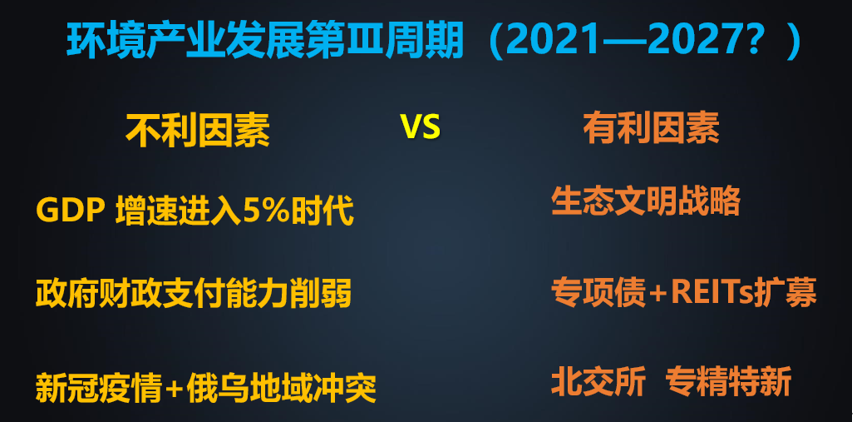

按照周期理論推斷,環境產業的第三周期的發展期應該是2021年-2027年,這一時期也是高質量發展時期的科技創新紅利期。在生態文明國家戰略、雙碳戰略以及高質量發展的時代背景下,資本市場加持科技創新,北交所設立、“專精特新”小巨人政策出臺、國家智能制造發力,從資本市場發展來看,這一時期有可能是環境產業對接多層次資本市場最后的一個改革紅利期。

但從實際來看,由于疫情、地區沖突等各種不確定因素,調整期似乎在不斷延長,環境產業底部盤整何時結束,目前看不太清楚。郝小軍表示,對于調整期也要有充分認識,從很多經濟分析報告看來,社會對于經濟蕭條的認知不夠,而中國經濟韌性增長是我們的底色與底氣,但不管怎么說,環境企業在這一時期的資本戰略規劃還是要做更多的儲備,包括資本積累、打造技術護城河、樹立品牌等等。

郝小軍進一步指出,2008年的4萬億和現在的12萬億驅動,兩個經濟刺激計劃效果差別很大,2008年出臺4萬億的時候中國經濟處于上行期,其中一部分投入了基礎設施建設,環境產業直接受益,跟著水漲船高,但是現在的12萬億,很多支出項和環保沒有關系。

跳出環保看資本市場,紅杉資本在今年5月份發布了一份報告《adapting to Endure》,報告對當下備受關注的全球經濟形勢進行示警,報告指出,全球經濟很難出現V型反轉,而是會長期在底部運行,未來要適應忍耐,積極調整。中金國際的報告也很有先見性,中金國際2022下半年展望用詞是“以穩健為主、先守后攻”,報告指出,下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰,上行空間需更多積極催化劑支持。無論是全球頭部企業還是中金國際這樣的國家隊,對于未來經濟發展都給出了非常大的風險提示。

二、環境產業資本現狀

當前,環境產業資本現狀呈現出新老交替、結構性重塑,市值不高,逐步追高態勢。從資本角度來看,環境產業出現復蘇的兩個標志性事件:一是多層次資本市場及注冊制改革為技術型企業開啟了更便捷的上市通道,2021年環境產業上市公司數量達43家,遠超同期及近五年的平均數;二是2020年環境產業十大并購案交易規模大約264億,2021年120起并購案例總金額超500億元,雖然口徑上略有不同,但實質上看近兩年行業并購案的規模上還是要遠超同期,這就是復蘇的表現。

從近三年上市公司的市值分布來看,創業板市值在20億-50億之間的居多,科創板市值則以20億以下的企業居多,以今年5月9日的數據來看,創業板平均市值33.67億元,科創板平均市值18.79億元。但是另外一個值得注意的新的變化是,裝備型企業景津環保市值190多億,和環境產業頭部企業200多億的市值已經非常接近,這是產業呈現出來的新變化,資本市場對技術和裝備的認可。“一個原來只做污水處理廠污泥處置環節中壓濾機設備的公司能做到將近200億的市值”,郝小軍表示,“環境產業的變革可能正在來臨。”

三、資本戰略考量及路徑選擇

對于資本戰略的考量,是“早稱王”還是“緩稱王”并無對錯,但在當前資本市場和新周期下,“早稱王”一定要抓住窗口期。因為資本市場的層次已經形成,北京、上海和深圳這三地資本市場的格局未來十年內不會改變;主板、創業板、科創板、新三板,這幾個板塊結構也不會變化,一個成熟穩定的資本市場,會給后來者帶來很大挑戰,也就是說,后來者要付出更多努力才能獲得和先行者一樣的待遇,從這個角度來考量的話,還是應該“早稱王”。

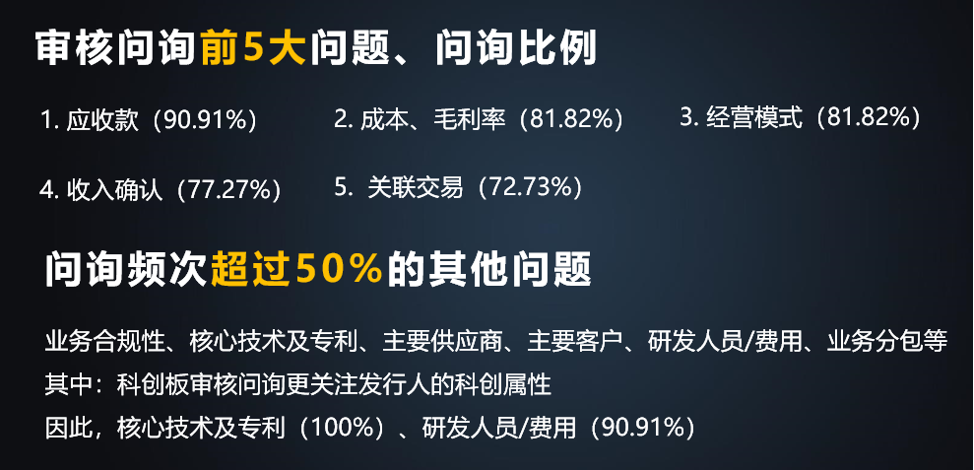

上市申請從原來的審批制改成注冊制其實并沒有變得容易,已經有不少環保公司在撤回申請。郝小軍表示,最近選取了2020年上市企業樣本23家(科創板11家、創業板11家、北交所2家),樣本數占比51.06%,通過樣本分析可以看出,以下五類問題在上市申請中是經常被問詢到的,其中關于核心技術和專利的問題北交所必問的。

注冊制下審核問詢的主要問題分類

注冊制下審核問詢高頻次問題總結如下:

對于環境企業來說,上市也不是唯一的選擇,并購重組也正當時。從周期論來看,處于調整期是并購和重組最為活躍的時機。最近山東高速收購北清環能,深高速并購深藍德,跨界而來的溫氏系并購盈和瑞,新希望收購興源環境,之后又入股上海昊滄,環境產業的重組并購不斷發生。環境企業不一定非得獨立上市,獨立上市的風險和代價也不小。

從細分領域來看,很多細分板塊已經有上市的先發優勢,以滲濾液行業為例,這個行業并不大,已有維爾利、萬德斯、天源環保、嘉戎技術等四家上市公司,市場容納量接近飽和。但還會有包括管網修復、工業固廢處置利用等等其他細分領域,依然還有先發上市的機會,足以容納的更多的玩家進入其中。

“世界上只有一種真正的英雄主義,那就是,在認清生活的真相后依然熱愛生活!” 郝小軍最后引用羅曼•羅蘭的話結束演講,并以此勉勵產業界不忘初心、努力前行、奮力奔跑的環境企業。