前言:“厭氧氨氧化”是一種污水脫氮技術,被認為是最具顛覆性的構想之一。它起源于20世紀70年代,最初是在處理高氨氮廢水的厭氧流化床中發現的。這種技術以末端治理、應用學科、成本中心為背景素材,被認為是“新興傳統”行業。

“厭氧氨氧化”技術的貢獻在于其克服了傳統脫氮技術(硝化反硝化進程)需要大量堿與碳源供應,成本高、容易造成二次環境污染等缺陷,在污水處理工程領域成功實現了節能降耗、減少碳排放的目標。其中,“脫氮貢獻25%”的表現頗為亮眼,超過了2021年國家重點專項中的考核目標(20%),也超過了紅極一時“西安四污”的指標(約15%)。

從歷史角度看,“厭氧氨氧化”技術的發展并非一帆風順。從發現這種技術到專利授權,再到應用經歷了大約十年的時間。這期間涉及菌種富集、反應器設計、工程建設和啟動等多個方面。最終,在荷蘭戴爾福特工業大學的一個實驗室里,率先實現了厭氧氨氧化的富集。

綜合來看,“厭氧氨氧化”技術的發展和應用為解決污水脫氮問題提供了新的思路。這種技術的成功實踐不僅體現了科學家和工程師們的創新精神和技術實力,也為環境科學和工程領域的發展提供了新的動力。

脫氮貢獻25%!“厭氧氨氧化”極簡創新史

文章來源于:E20水網固廢網

作者:郭永偉

近日,煙臺辛安河污水廠出現主流“厭氧氨氧化”現象,相關單位陸續發布了研究成果。其中“脫氮貢獻25%”的表現頗為亮眼,超過了2021年國家重點專項中的考核目標(20%),也超過了紅極一時“西安四污”的指標(約15%)。

涌現發生于有組織的整合之后。

“靈光乍現”多是假表象,“一再偶然、相似個例”背后的漸進路徑和系統邏輯蘊藏著創新創意的真正歸因。

奧地利Strass、新加坡樟宜、西安四污、煙臺辛安河四個主流厭氧氨氧化案例之間,存在著十分相近的偶然性、結構化和系統特征。

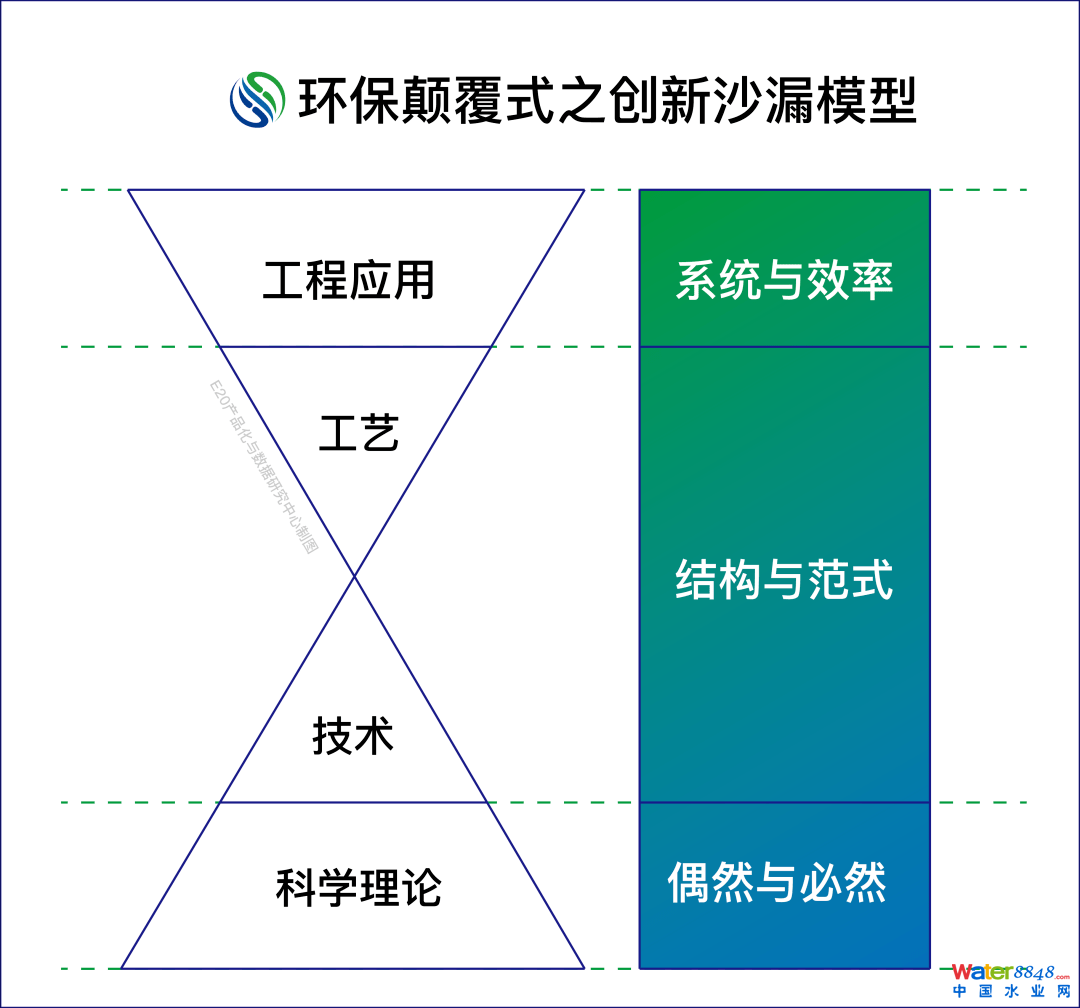

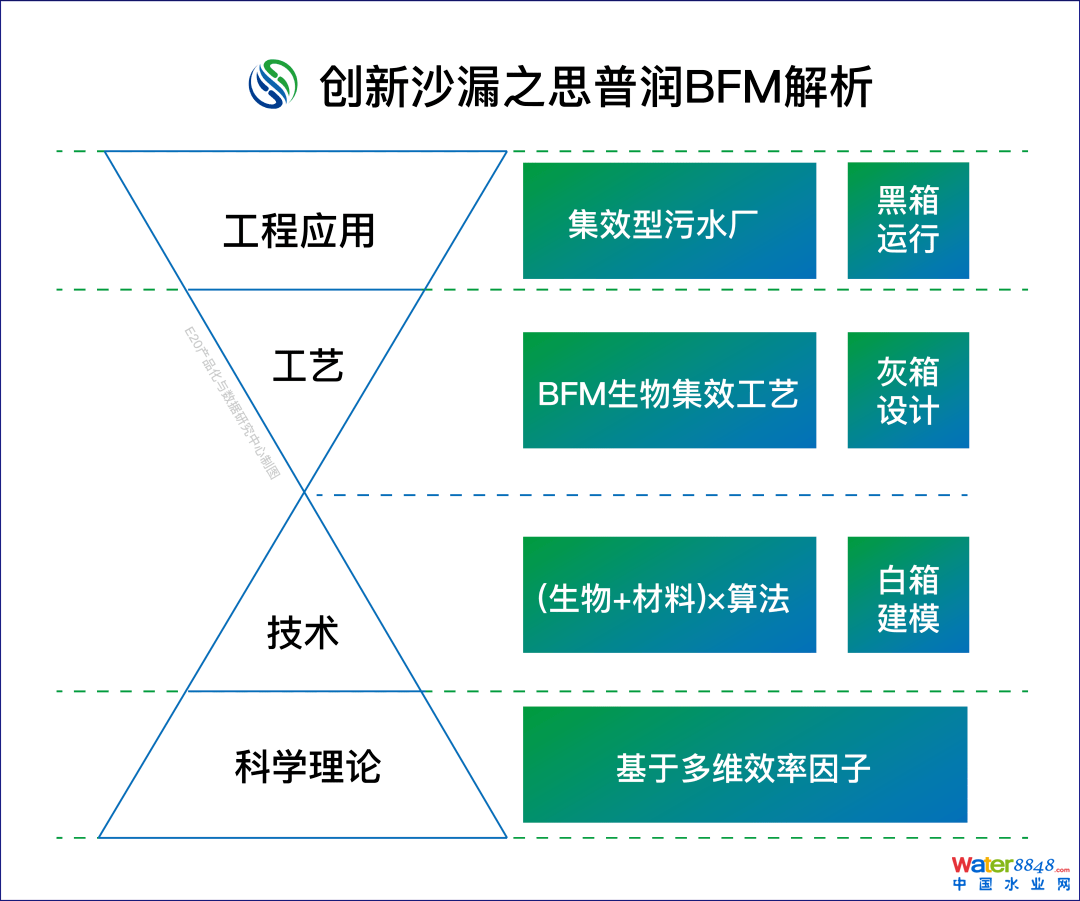

本文以“辛安河案例”為引線,梳理“厭氧氨氧化技術”的發展現狀,嘗試在其尚未成型的歷史中思考創新的“顛覆式”,包括——

- 科學理論層:偶然與必然

- 工藝技術層:結構與范式

- 工程應用層:系統與效率

目錄:

01厭氧氨氧化——起源、命名與發展(科學理論:偶然與必然 )

02主流化之辯與變(工藝技術:結構與范式 )

03效率時代的集效形態(工程應用:系統與效率 )

04結語:創新的“顛覆式”

1

厭氧氨氧化——起源、命名與發展

科學理論:偶然與必然

多年以后,當我發號“余電并網運行”的指令時,將會時常憶起2018年“紅菌之爭”爭鳴激蕩的午后。

在環保領域探索“顛覆”是一件不平凡的事。

這是一個以末端治理、應用學科、成本中心為背景素材的“新興傳統”行業,理論橫貫穿插、創新固執綿長,來到“生態文明、高質量發展”的二十一世紀,科技支撐仍是百年活性污泥和世紀雙膜法。

要辯證認識“顛覆”,不可激進、不能困守。不激進為防止技術預期通脹和風險突變,不困守在于這“以能耗換達標、用占地換成本”的耗散結構和范式著實到了不破不立的關口。

厭氧氨氧化是公認最具“顛覆性可能”的構想之一,對其表觀現象——無氧條件下氨氮的大規模消失——基于熱力學原理的猜想最早見報于1977年,可以視為本文創新簡史的起點。

大約十年之后,厭氧氨氧化作為微生物和作為環保的課題幾乎同時啟步。其時,工程師Arnolder Mulder在偶然之中關注到脫硫厭氧池中的“氮損”規律,隨即找到Delft大學的Gijs Kuenen著手其中機理的探索;Kuenen教授也是偶然之中,對以上提及“Two kinds of lithotrophs missing in the nature”的現象和論點別有記憶,自此開啟了他青史留名的研學生涯。

(工程師+科學家)×偶然,多么完美的故事序章。

1989年,Mulder申請了該領域第一個專利,并正式以“厭氧氨氧化”為其命名;1997年,Kuenen團隊發布節點性成果,初步形成其“代謝途徑”的結構性認識;2002年,Mark van Loosdrecht推動在鹿特丹Dokhaven污水廠建立了第一個示范工程;2010年,Kartal、Kuenen、Mark攜手在《Science》發表文章,提出該技術在市政污水主流中應用將使污水廠達成“凈產能”的構想。

“厭氧氨氧化(Anaerobic ammonia oxidation,Anammox)”命名了一類微生物,Mike Jetten團隊從基因、細胞、個體和生態系統揭示相關機理,確認了其“浮霉菌”的身份歸屬,人們因其富有想象力的特征顏色,更習慣稱之為“紅菌”。

“厭氧氨氧化Anammox”命名了一個現代污水技術大類。通常而言,“紅菌”設計于缺氧反應器中,命名為“厭氧Ana”可能純粹是為了紀念其起源場景;“氨氧化ammox”則較好理解,為反應器氮轉化中的一個反應過程。

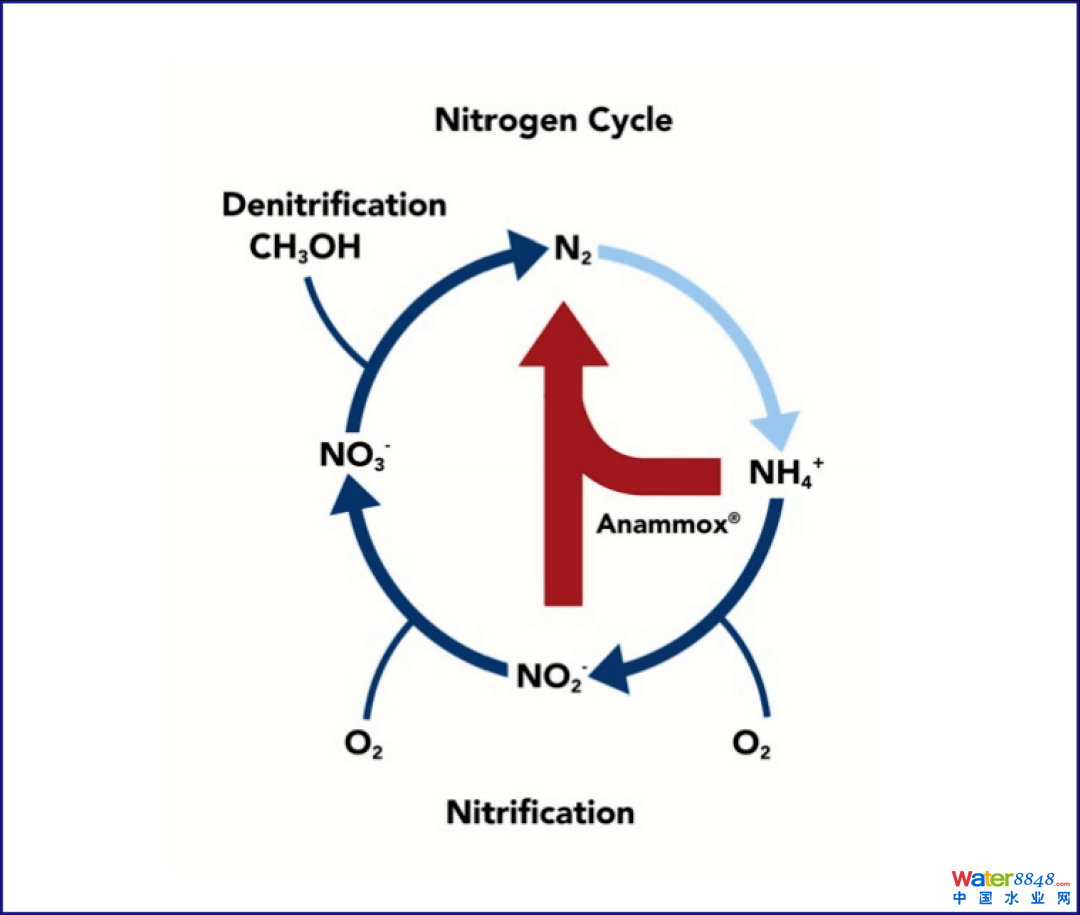

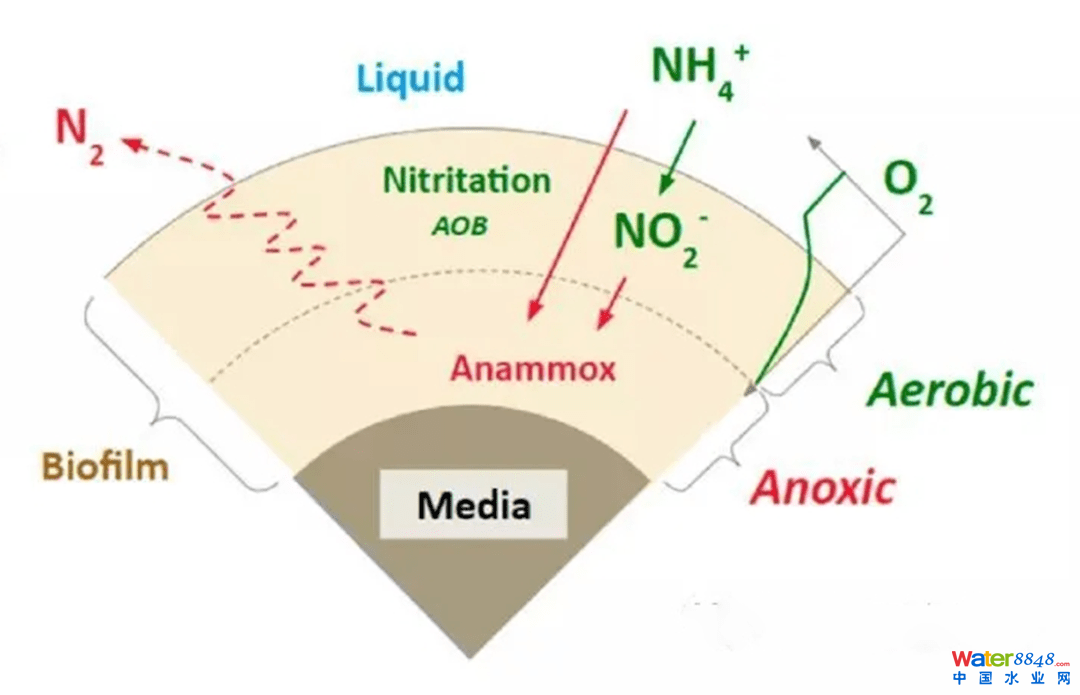

“顛覆”者,在于其橫空開辟的一條捷徑。下圖以本文主角為視角的氮循環圖,已獲得學術界、企業界廣泛共識。

▼(圖片來自網絡)

在傳統路徑中,若想實現氨氮由污染物到氮氣的去除,必須經由“硝化-反硝化”路徑,過程中所需要足量(過量)的氧源、碳源、占地、停留時間等,是污水耗散范式的惡源。

“紅菌”則在系統中劃出一道花間小路,僻靜、雅致。

它以氨氮和亞硝酸鹽為底物完成轉換,在“合適的特定條件”下,可以減少60%能耗、100%碳源、80%污泥產率、90%碳排放。

但焦點也恰在這“合適、特定條件”,只在理論計算或理想環境下方能求得。“紅菌”太脆弱了,好似賴在襁褓里的嬰兒,生長緩慢、又對環境極端敏感,致使“顛覆”了近半個世紀的厭氧氨氧化仍只能算個“構想”。

也因此,其各類工藝技術的研發都以“生物強化”和“環境調控”為中心路徑。

根據“生物強化”的方式和形態,厭氧氨氧化技術可分為懸浮污泥式、顆粒污泥式、懸浮載體式或復合式。顆粒污泥式的代表是IC反應器形式的ANAMMOX,每個顆粒都可視作一個獨立的工藝系統;懸浮載體式的代表為ANITA MOX和NAUTO,延續了MBBR附載、流化、持留思路;DEMON工藝則是懸浮污泥與顆粒污泥復合共存的代表,通過水力旋流器或篩分裝置實現雙泥齡。

由“環境調控”入手則可分為限氧、濃氮、高溫等不同條件控制下的多級式、一體式。多級路線將NO2-的生成和穩定化在獨立反應器中完成,相對后者具有更高的去除負荷,SHARON+、SBR+是代表;一體式則在同一個反應器中通過時空效應合并多步效果,啟動更快、流程簡單,以CANON為代表。

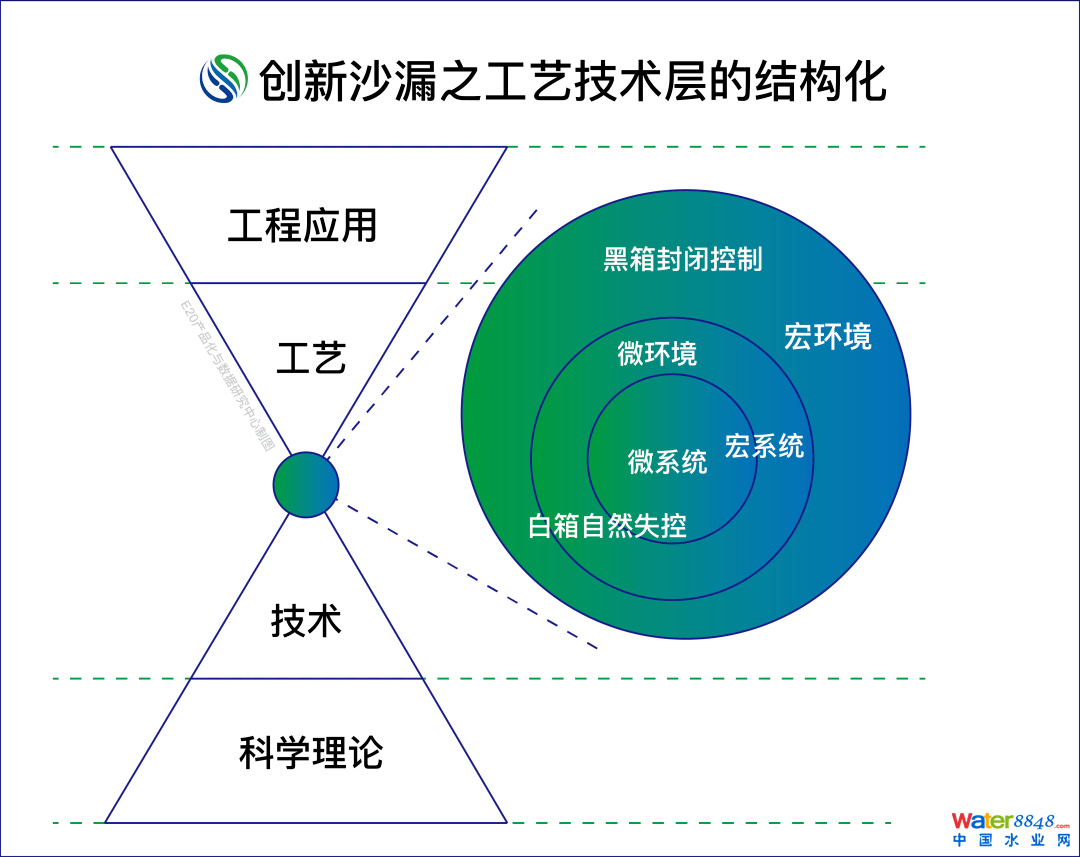

工藝技術的發展依賴科學理論在底層機理上的推動、更需要工程應用位于頂層的牽拉;反過來,中間者又是上、下兩層的連接和結構支撐。本文所探討技術創新的“顛覆式”,需要深層穿透、進而系統建構。

相比由“工藝技術”本層發起的“破壞式或延續式”創新,“顛覆式”更多經由“科學理論層”首先啟動,基于偶然探索未知所必須的理論、模型、思維、機制等系統工具,相對較難自上而下拿來主義。 以Delft大學和Kuenen教授為中心的科研工作對“偶然現象”的科學假設、科學證實、科學架構構成了厭氧氨氧化前20年的歷史主線;菌種富集、反應器設計、工程建設和啟動等工藝技術開發都要基于其“微生物和代謝途徑”的成果。

而后的20年,工藝技術層、工程應用層步入主線,劃出了蓬勃發展的多條分支,有的在舒適的高氨氮(污泥消化液、發酵廢水等)領域負責廣度開拓,有的則另辟蹊徑、尋求更具想象力的深度可能。

2

主流化之辯與變

工藝技術:結構與范式

有學者統計計算,在全世界已實施的厭氧氨氧化項目中,“污泥消化液”占比70%以上,其高氨氮、低COD、中溫等工況特征是現實中最天然的“合適、特定條件”,是目前該技術市場最成熟的場景。

側流的單位負荷雖高,卻仍只占一個水廠脫氮任務的10-15%,遠不足以發起“顛覆”。更無法達成我們所構想的范式變革。

厭氧氨氧化的完整“主流化”,意味著污水脫氮將不再需要有機物的參與,結合厭氧技術的發展,百年來高能耗、高碳排污水處理結構,有希望徹底改變。

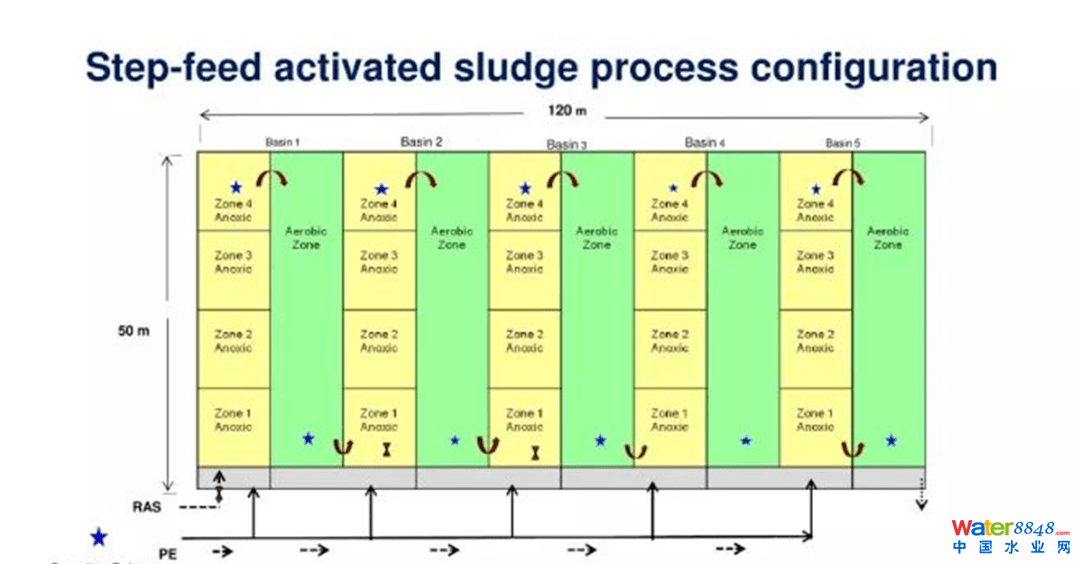

奧地利Strass污水廠是這一理念的先行者,它采用AB+DEMON工藝,在主流中實現極限脫氮的同時、大量有機物送至側流做厭氧消化,成為世界第一個實現能量自持直至能源輸出的污水廠;新加坡樟宜再生水廠采用分段進水SFAS生化工藝,強化生物除磷與厭氧氨氧化并存,短污泥齡和適宜溶解氧同步實現了懸浮游離形態紅菌的生長,“節能降耗10%-30%、池容減少10-40%”。

▼(新加坡樟宜再生水廠SFAS工藝,圖片取自網絡)

時至今日,還沒有符合最佳“主流構想”的完整實踐,以上案例一是屬于“部分主流”、一個則“主流部分”。“西安四污”和“煙臺辛安河”同樣相去甚遠,所不同者,其“主流實現-常溫實現-低氨氮實現”似乎有可能走出一條更溫和、普適、具有可復制意義的中間路徑。

因此,當下工藝技術層的“主流化”語境,重音應落在這“化”字上,關鍵任務是確認偶然現象中的必然結構,構建“部分優先”四梁八柱之夯基,涉及“哪一部分、多少部分、何種優先、如何優先”的戰略決策,需要在實踐中對工藝技術層作建構、解構、重構。

這也是我所理解“紅菌之爭”的中心論辯。

據西安四污專家介紹,在出水格網處不得不增加的曝氣吹掃措施,使缺氧池形成了0.8-0.4-0.1mg/L的沿程微氧環境,“短程硝化-厭氧氨氧化”PN/A結構因之成為可能。

這里的“微氧”當屬一類“宏環境”,可以代言恰其合適的溫度、PH、微量元素等工況結構,使一邊催化氨氧化菌AOB的半短程亞硝化,一邊抑制亞硝酸鹽氧化菌NOB和異養反硝化菌DNB的生存或干擾其活性,紅菌可以悠然長成。

與之相對應的“微環境”,則通過自然誘導或載體吸附使團聚或附著生長。在其生態結構中,會形成梯級不同的功能菌群和工況環境,從而導向厭氧氨氧化菌與競爭者共生共存的自然選擇。

▼(懸浮載體生物膜微環境機理:圖片取自網絡)

“紅菌之爭”另一端的觀點即認為:是缺氧區載體的創意性投加使“短程反硝化-厭氧氨氧化”PDN/A在生物膜微環境中實現閉環。

煙臺辛安河案例支持后一種結構。其中“脫氮貢獻25%”的表現頗為亮眼,超過了2021年國家重點專項中的考核目標(20%),也超過了“西安四污”的指標(約15%):“其缺氧池載體中的菌群豐度有1.5%,相當于西安四污的15倍,同時,辛安河反應器的填充率是55%、西安四污則是5%;兩項疊加,前者的紅菌數量相當于后者的100倍之多”。

進一步探索顯示:生物膜中反硝化菌相對豐度為12-25%,尤其好氧區所達到的400-500μm厚度,非常有利于同步硝化反硝化的發生,經測算貢獻率約為13%。則SND+AMX=38%。

思普潤“BFM生物集效工藝”的PDN+AMX+SND系統結構,讓辛安河污水廠總氮穩定在2mg/L以下,同時又節省了0.34元/噸的碳源藥劑費。

以下以Dokhaven污水廠為這第二階段簡史的起點,以辛安河污水廠為新時期的轉折,繪制厭氧氨氧化“主流化”的不凡之路——

3

效率時代的集效形態

工程應用:系統與效率

在環保行業,“30%的效率提升”是廣泛認可的創新評價指標,因為底層科學和工藝技術的“顛覆”最終都要體現到工程應用的“效率”中,包括用地、用電、人工、運行成本等多個維度。

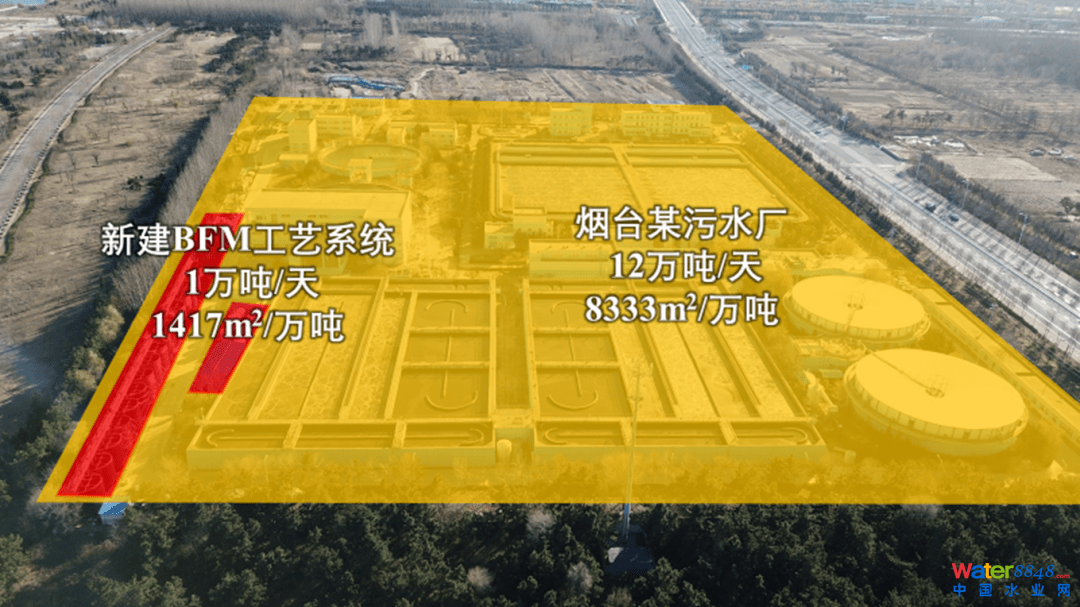

辛安河污水廠“偶然背后的必然”便發始于“極限占地”的訴求。它的初心是利用廠區邊緣一段極其受限狹長的綠化用地完成擴容,這促使用戶走向思普潤BFM、又迫使BFM走向極限效率,進而推導生成了理想形態“集效”。

▼(煙臺辛安河極限效率圖示:圖片取自思普潤宣傳資料)

在2023(第二十一屆)水業戰略論壇上,思普潤公司創始合伙人宋美芹介紹BFM時拋出了一個筆者思索甚久的問題:在污水廠建設中,100畝地的能力極限是多少?

這是時代之問。

我確信,即便厭氧氨氧化終究無法達成它的完整構想,也一定會在“部分優先”的途中催生其他新工藝涌現,去革了那高占地、高耗能、高碳排污水治理耗散傳統的命。

效率,是創新的時代奇點。

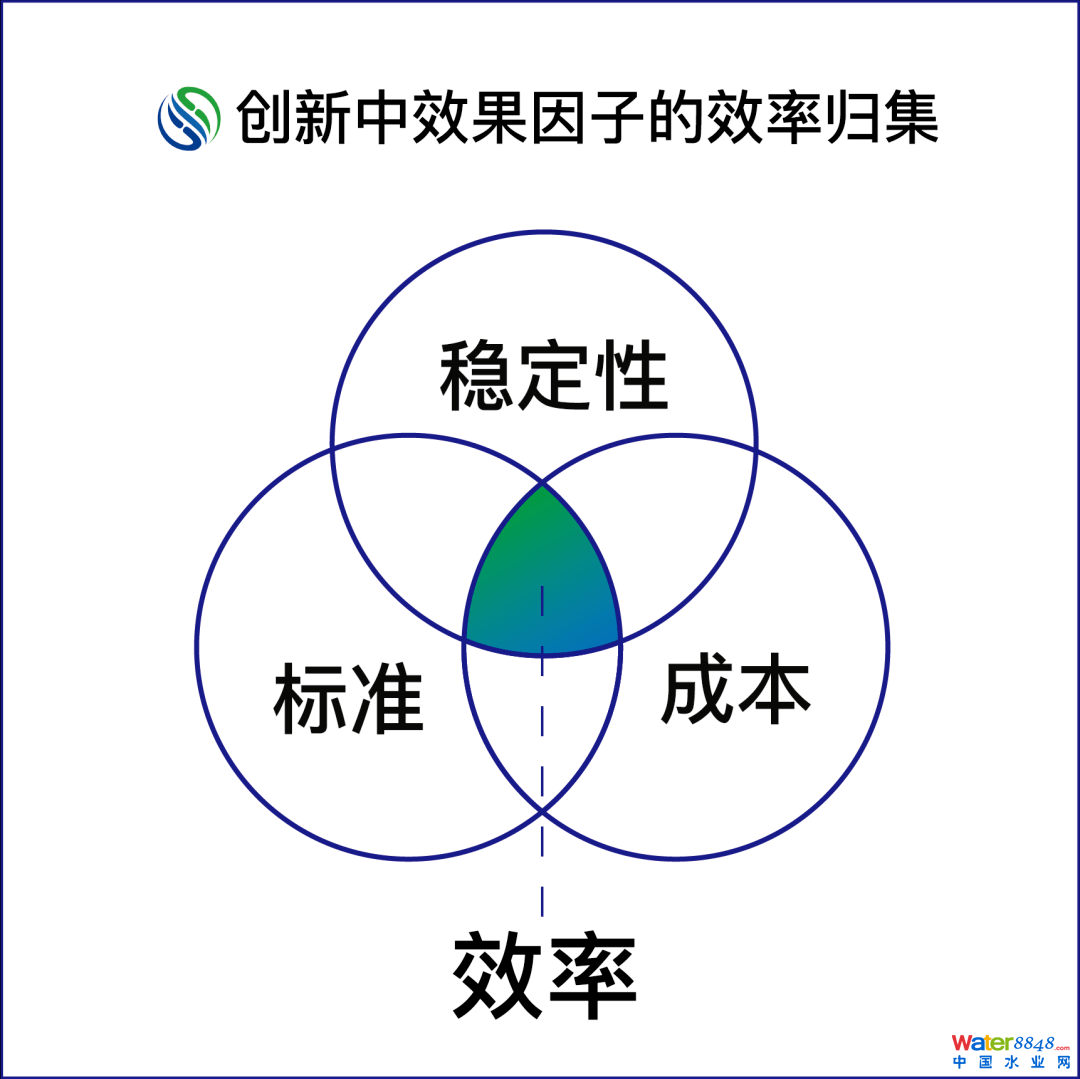

效率是:在給定條件下、最有效使用資源(能源、土地等)以滿足所設定效果和需要的評價方式。

效率是:標準、成本、穩定性的系統歸集。

污水廠以“效率”為目標,需要集約整合、交叉復合,單一科學理論的突破、或獨立工藝技術的變革都很難達成“30%”的目標。

由此再考察辛安河案例所選用的思普潤BFM生物集效工藝,其實質是 “(生物+材料)×算法”系統整合而涌現的生化新品類。

從一個角度分析,它實現了徹底的封閉控制。BFM運行以進出水為唯一輸入、中間不再有任何人工干擾,縮小時間尺度、剔除效率冗余,使反應器“宏環境”保持特定和恒定,做到“灰箱設計、黑箱運行”。

另一個維度再看,又是充分自然的模糊控制。基于溶氧、溫度、PH、基質等多維因子構建的“白箱模型”,使微生物生存、活動之“微環境”的生態和穩態成為可能。

亞里士多德說:整體大于部分之和。

系統能力、整合能力決定了21世紀“科學理論、工藝技術、工程應用”的共同走向。這里的“整合”不是粗放疊加的概念,而是把諸多事務有序聯系起來、并賦予自組織能力的運作,包含了對組分的整理、安排、配置、約束等操作,是創新中的高階能力。

諸如思普潤BFM一類創新穿透和系統整合帶來的絕不僅是所謂“精確曝氣”細節優化,而在于所賦予污水廠的時代變革,使諸如厭氧氨氧化等顛覆性構想一步步踏向現實。

▼(懸浮載體“紅菌”掛膜圖片:取自思普潤宣傳資料)

4

結語:創新的“顛覆式”

在中國環保系統內,“科學理論層”通常由科研院校獨立負責,企業的領域多在工藝技術層和工程應用層。二者間的配合并不理想,呈現為:一邊研學無用、一邊創新無門。其實質一方面是普遍忽視了“工藝技術”的結構化視野,要么偏上、要么傾下,短了其系統性連接的作用;二則創新系統、創新平臺的稀缺導致三層結構的整合未成顯效,常常失落在“偶然到必然”的途中。

因此,盡管“顛覆”一詞不適用于絕大多數企業和個人,在其中讀取“式”卻有非常之必要,是學習、實踐“創新穿透和系統整合”的重要途徑,我將在后續文中繼續展開。

最后,什么樣的技術會是效率時代的需要?集約?低碳?智能?產品化?它一定是顛覆式的嗎?期待您留言探討~

*本文原標題: “厭氧氨氧化”極簡創新史:一個顛覆性構想的“主流化”之路