WATER8848前言:針對美國弗吉尼亞理工大學王智武教授團隊研發的活塞流式反應器(PAG)技術,用于實現連續流好氧污泥顆粒化,并成功應用于市政污水的二級處理,專家們可能會從以下幾個方面給出評價:

技術創新性:專家們會高度認可PAG技術在連續流條件下實現好氧顆粒污泥穩定形成的創新性。這種技術突破了傳統序批式反應器在連續流污水處理中的限制,為污水處理領域帶來了新的可能性。

實用性評估:專家們會評估PAG技術的實用性,包括其在不同規模污水處理廠中的應用潛力、對水質變化的適應性、長期運行的穩定性以及與其他工藝的兼容性等。這將有助于確定該技術是否能夠在實踐中得到廣泛應用。

經濟性分析:專家們會關注PAG技術的經濟性,包括投資成本、運行成本以及與傳統技術相比的節能降耗潛力。對于市政污水處理廠來說,成本效益是選擇污水處理技術時的重要考慮因素。

環境效益評估:專家們會評估PAG技術對環境的影響和貢獻,包括其對污染物去除效率的提升、污泥產量的減少以及對環境友好型技術的推動等。這些方面的分析將有助于確定該技術是否符合可持續發展的要求。

挑戰與問題:盡管PAG技術具有諸多優勢,但專家們也會關注其在實際應用中可能面臨的挑戰和問題,如反應器設計和運行的優化、微生物群落的變化、對水質變化的敏感性等。這些問題需要通過進一步的研究和實踐來解決。

推廣與應用前景:專家們會評估PAG技術的推廣與應用前景,包括其在國內外市場的接受程度、政策支持和行業推廣策略等。此外,專家們還會關注該技術對其他領域(如工業廢水處理、農業面源污染治理等)的潛在影響和應用。

綜上所述,專家們對PAG技術的評價將是全面而深入的,旨在為該技術的進一步發展、優化和推廣提供有價值的建議和指導。如果該技術能夠在實踐中得到廣泛應用并取得良好的環境效益和經濟效益,那么它有望取代傳統活性污泥法成為污水處理領域的主流技術之一。

“至今,好氧污泥顆粒化大多僅成功于序批式反應器,嚴重阻礙了該技術的推廣和應用。污水處理行業迫切期待連續流顆粒污泥技術的突破。”

前言

好氧顆粒污泥技術有望取代已經應用了一百多年的傳統活性污泥法污水處理工藝。這是因為好氧顆粒污泥可以為反應器提供更高的生物量和更好的污泥沉降性,還可以固定不同功能的生物種群(好氧、兼氧和厭氧),從而能在更小的反應器里處理更多的污水和去除更多種的污染物。據近期調研(Kent et al., 2018),世界上絕大部分好氧顆粒污泥的形成和應用均在序批式生物反應器中實現,其中包括目前工業界應用最廣的荷蘭Nereda®技術。然而,與序批式反應器采用的間歇性運行方式不同,污水處理廠,尤其是大型城市污水處理廠,大多采用連續流的方式運行。這是因為連續流反應器相對于序批式反應器設計更簡單且易于控制與運行,而且與城市污水連續性產生的性質相匹配。相比之下,序批式反應器需要使用調節池或幾個序批式反應器交替運行的方式來實現連續流入污水的處理。另一方面,序批式反應器須在較短的時間里(比如15%的水力停留時間)完成全部被處理污水的流入和流出,極大地增加了水泵和管道的運行和維護壓力。至今,鮮有能在連續流反應器中從無到有形成穩定顆粒污泥報道,即連續流好氧顆粒污泥技術至今仍未有顯著的發展。對此,美國弗吉尼亞理工大學王智武教授團隊研發了一種活塞流式反應器以實現連續流好氧污泥顆粒化的技術(plug-flow aerobic granulation,簡稱PAG),并成功應用于市政污水的二級處理(圖1)。

活塞流式反應器

已有研究表明,污泥沉降速度的選擇力是推動好氧顆粒污泥形成的推動力。然而即使在傳統的完全混合式反應器里加入了對污泥沉降速度的選擇力,好氧顆粒污泥仍無法形成。完全混合式和序批式反應器的一個重大區別在于后者有盛宴期與饑餓期的交替,而前者沒有。因此,盛宴期與饑餓期的交替極有可能是污泥沉降速度選擇力外的另一個好氧顆粒污泥形成所需的必要條件。基于此,本研究采用10個完全混合式反應器串聯的方式組成了一個近乎完美的活塞流反應器,以氣動污泥回流的方法,實現了盛宴到饑餓期的過渡與交替(圖1a)。沉降速度的選擇力(Vs)由位于活塞流反應器最末端的快速沉降池實現。不同于傳統活性污泥工藝二沉池所用的長達1小時以上的沉淀時間,快速沉降池的沉淀時間只有 5分鐘。在此期間,只有沉降速度足夠快的污泥才可保留在反應器中。該活塞流反應器在美國弗吉尼亞州Centreville市的UOSA市政污水處理廠進行了中試,其初級出水(PE)水質詳見表1。反應器接種物為UOSA曝氣池中活性污泥。

好氧顆粒污泥的形成與穩定

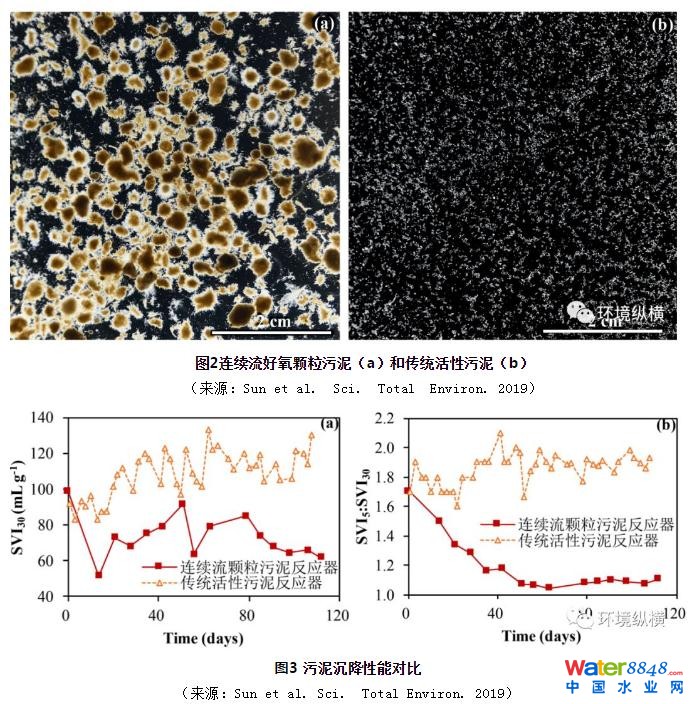

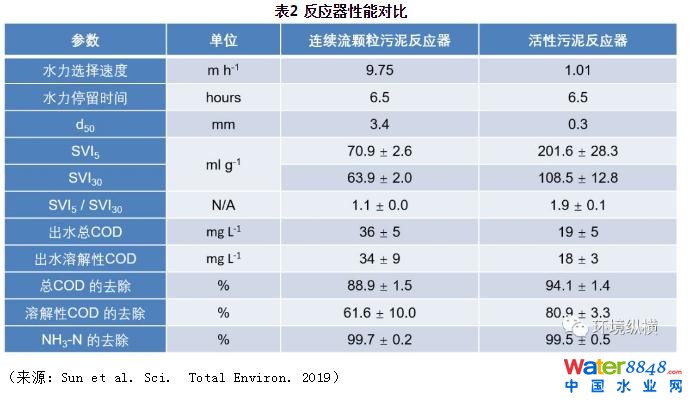

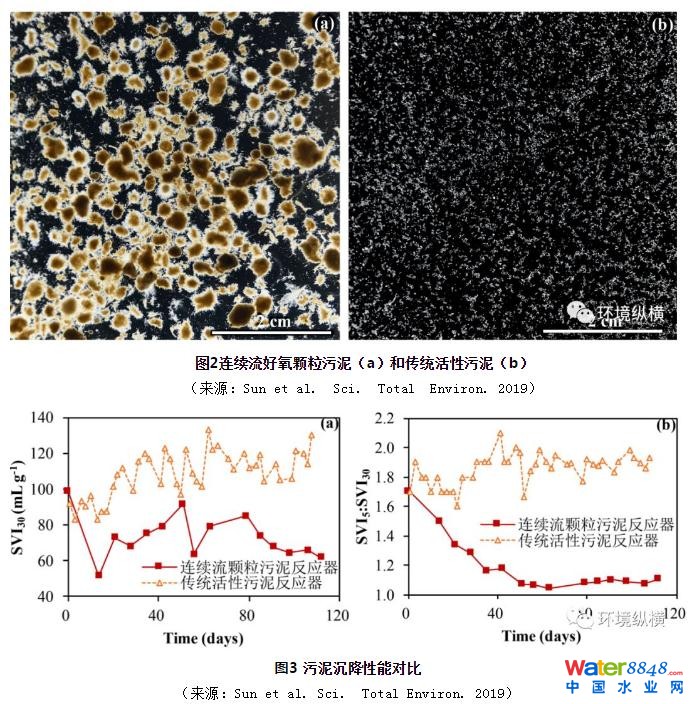

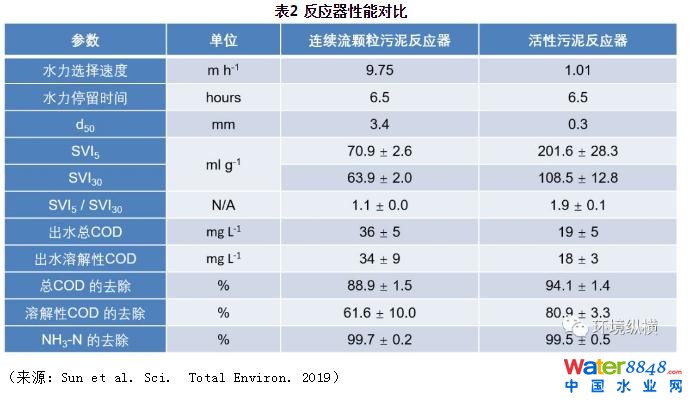

經過90天的運行,好氧顆粒污泥成功的在PAG反應器中形成并穩定(圖2a),并與接種的傳統活性污泥在表觀上有了顯著差異(圖2b)。如表2所示,50%的連續流好氧顆粒污泥直徑(d50)大于3.4mm,而相比之下傳統活性污泥的d50只有0.3mm。此外,污泥沉降性能顯著提高。如圖3所示,PAG反應器中的污泥沉降性能(SVI)在前90天的運行時間里逐步改善并于90天后達到穩態。如表2所示,穩態時的好氧顆粒污泥的5分鐘和30分鐘SVI都顯著低于傳統活性污泥,且其比例接近1,這也是好氧顆粒污泥沉降性能良好的顯著標志。

污染物的去除性能

在污染物的去除方面,對比了連續流顆粒污泥反應器和UOSA污水處理廠活性污泥反應器對COD和氨氮的去除效果。如表2所示,連續流顆粒污泥反應器對總COD的去除與UOSA活性污泥反應器相近,而對溶解性COD的去除(61.6%)低于活性污泥反應器(80.9%)。這可能是由于傳統活性污泥較大的比表面積使其對于溶解性COD有更好的吸附能力。連續流顆粒污泥反應器和傳統活性污泥反應器對氨氮去除效果相近,去除率均可達99%以上。

前景展望

活塞流式反應器(PAG)可實現連續流好氧污泥的顆粒化,具有工藝流程簡單、易于控制與運行等諸多優勢。PAG工藝對污泥沉降施加的水力選擇速度為傳統活性污泥沉淀池的10倍,換言之PAG工藝的沉淀池占地僅為傳統工藝的十分之一。此外,水力旋流器(hydrocyclone)和斜板(管)沉淀池等占地面積小且價格便宜的設備均可用于污泥沉降速度的選擇。因此,傳統市政污水處理廠僅需對現有設施進行簡易改造即可實現連續流好氧顆粒污泥工藝,極大降低了改造成本,為其在市政污水處理中的廣泛推廣和應用提供了堅實的基礎。

連續流好氧污泥顆粒化:No longer a dream!

好氧污泥顆粒化大多僅成功于序批式反應器,嚴重阻礙了該技術的推廣和應用。污水處理行業迫切期待連續流顆粒污泥技術的突破。”

前言

好氧顆粒污泥技術有望取代已經應用了一百多年的傳統活性污泥法污水處理工藝。這是因為好氧顆粒污泥可以為反應器提供更高的生物量和更好的污泥沉降性,還可以固定不同功能的生物種群(好氧、兼氧和厭氧),從而能在更小的反應器里處理更多的污水和去除更多種的污染物。據近期調研(Kent et al., 2018),世界上絕大部分好氧顆粒污泥的形成和應用均在序批式生物反應器中實現,其中包括目前工業界應用最廣的荷蘭Nereda技術。然而,與序批式反應器采用的間歇性運行方式不同,污水處理廠,尤其是大型城市污水處理廠,大多采用連續流的方式運行。這是因為連續流反應器相對于序批式反應器設計更簡單且易于控制與運行,而且與城市污水連續性產生的性質相匹配。相比之下,序批式反應器需要使用調節池或幾個序批式反應器交替運行的方式來實現連續流入污水的處理。另一方面,序批式反應器須在較短的時間里(比如15%的水力停留時間)完成全部被處理污水的流入和流出,極大地增加了水泵和管道的運行和維護壓力。至今,鮮有能在連續流反應器中從無到有形成穩定顆粒污泥報道,即連續流好氧顆粒污泥技術至今仍未有顯著的發展。對此,美國弗吉尼亞理工大學王智武教授團隊研發了一種活塞流式反應器以實現連續流好氧污泥顆粒化的技術(plug-flow aerobic granulation,簡稱PAG),并成功應用于市政污水的二級處理(圖1)。

活塞流式反應器

已有研究表明,污泥沉降速度的選擇力是推動好氧顆粒污泥形成的推動力。然而即使在傳統的完全混合式反應器里加入了對污泥沉降速度的選擇力,好氧顆粒污泥仍無法形成。完全混合式和序批式反應器的一個重大區別在于后者有盛宴期與饑餓期的交替,而前者沒有。因此,盛宴期與饑餓期的交替極有可能是污泥沉降速度選擇力外的另一個好氧顆粒污泥形成所需的必要條件。基于此,本研究采用10個完全混合式反應器串聯的方式組成了一個近乎完美的活塞流反應器,以氣動污泥回流的方法,實現了盛宴到饑餓期的過渡與交替(圖1a)。沉降速度的選擇力(Vs)由位于活塞流反應器最末端的快速沉降池實現。不同于傳統活性污泥工藝二沉池所用的長達1小時以上的沉淀時間,快速沉降池的沉淀時間只有 5分鐘。在此期間,只有沉降速度足夠快的污泥才可保留在反應器中。該活塞流反應器在美國弗吉尼亞州Centreville市的UOSA市政污水處理廠進行了中試,其初級出水(PE)水質詳見表1。反應器接種物為UOSA曝氣池中活性污泥。

好氧顆粒污泥的形成與穩定

經過90天的運行,好氧顆粒污泥成功的在PAG反應器中形成并穩定(圖2a),并與接種的傳統活性污泥在表觀上有了顯著差異(圖2b)。如表2所示,50%的連續流好氧顆粒污泥直徑(d50)大于3.4mm,而相比之下傳統活性污泥的d50只有0.3mm。此外,污泥沉降性能顯著提高。如圖3所示,PAG反應器中的污泥沉降性能(SVI)在前90天的運行時間里逐步改善并于90天后達到穩態。如表2所示,穩態時的好氧顆粒污泥的5分鐘和30分鐘SVI都顯著低于傳統活性污泥,且其比例接近1,這也是好氧顆粒污泥沉降性能良好的顯著標志。

污染物的去除性能

在污染物的去除方面,對比了連續流顆粒污泥反應器和UOSA污水處理廠活性污泥反應器對COD和氨氮的去除效果。如表2所示,連續流顆粒污泥反應器對總COD的去除與UOSA活性污泥反應器相近,而對溶解性COD的去除(61.6%)低于活性污泥反應器(80.9%)。這可能是由于傳統活性污泥較大的比表面積使其對于溶解性COD有更好的吸附能力。連續流顆粒污泥反應器和傳統活性污泥反應器對氨氮去除效果相近,去除率均可達99%以上。

前景展望

活塞流式反應器(PAG)可實現連續流好氧污泥的顆粒化,具有工藝流程簡單、易于控制與運行等諸多優勢。PAG工藝對污泥沉降施加的水力選擇速度為傳統活性污泥沉淀池的10倍,換言之PAG工藝的沉淀池占地僅為傳統工藝的十分之一。此外,水力旋流器(hydrocyclone)和斜板(管)沉淀池等占地面積小且價格便宜的設備均可用于污泥沉降速度的選擇。因此,傳統市政污水處理廠僅需對現有設施進行簡易改造即可實現連續流好氧顆粒污泥工藝,極大降低了改造成本,為其在市政污水處理中的廣泛推廣和應用提供了堅實的基礎。

延伸閱讀:

好氧顆粒污泥的儲運:邁向產業化的捷徑

如何判斷厭氧顆粒污泥的活性

原標題:連續流好氧污泥顆粒化:No longer a dream!

來源:環境縱橫