攻關水處理技術,精心呵護綠水青山

實現節水、減污、生態、循環,助力減污降碳協同增效,推動綠色發展轉型

來源:中國石化報 時間:2024-01-10 08:15

□高 嵩 陳子佩 張 峰 趙 銳 王 輝

習近平總書記在全國生態環境保護大會上強調,堅持把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策,加快形成綠色生產方式和生活方式,厚植高質量發展的綠色底色。石油石化企業必須堅持貫徹綠色環保理念,積極采取更加環保的生產方式和生產技術,實現經濟發展和環境保護“兩手抓,兩手都要硬”。

2023年12月,中國石化以“綠色發展 融創未來”為主題舉辦“2023水處理技術與裝備展覽會”,多項研究成果在展會上亮相。同年7月,中國石化召開第十八屆水處理技術研討會,探討用水管理、節水減排、廢水處理等技術,助力石化行業減污降碳協同增效,推動綠色發展轉型。

近年來,中國石化圍繞水處理技術進行了一系列的研究和探索,促進水資源的有效、清潔、循環利用,在發展經濟的同時,為保護綠水青山作出了貢獻。

智慧水務,助力減污降碳協同增效

“十四五”期間,我國生態文明建設進入以降碳為重點戰略方向、減污降碳協同增效的關鍵時期。2022年6月,生態環境部、國家發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局等7部門聯合印發《減污降碳協同增效實施方案》,為2030年前協同推進減污降碳提供了行動指南和工作方針。中國石化作為國有重要骨干企業,積極承擔社會責任,發揮引領作用,率先啟動國內規模最大的綠色企業行動計劃,實施2030年前碳達峰“八大行動”,持續深入打好污染防治攻堅戰,推進降碳、減污、擴綠、增長齊頭并進,在保障能源安全的同時推動行業綠色低碳發展。

新形勢下,數字化、網絡化、智能化發展勢頭迅猛。中國石化持續推進數字化轉型,推動信息技術在環保工作中的應用,實行“大系統”管理模式,形成了“取水→制水→供水→用水→排水→處理回用”的系統循環,提升了水資源循環利用水平,推動自身水務管理邁入全新發展階段。

2018年,中國石化發布標準化水場建設要求,按照“管理標準化、運行自動化、數據信息化、環境友好化、決策智能化”原則,以運行自動化和數據信息化為基礎,分步打造標準化水場,實現了現場少(無)人值守的智慧化運行。2021年,中國石化完成水務管理信息系統企業端推廣建設,實現了水務裝置信息化全覆蓋。2022年,中國石化啟動智慧水務試點建設工作,實現運行自動分析、自動預警和問題診斷,形成水處理、機泵運行等方面的優化建議,指導企業深入開展運行優化,實現運行管理的決策智能化。

中國石化安全工程研究院、北京交通大學分別從污水產排智能管控、水網低碳運行兩個角度為未來石化行業智慧水務建設提供了可能的路徑。安工院基于多參數水質快速監測傳感器和關鍵水質參數的機器學習模型,建立基于石化裝置生產工藝數據的排水水質軟測量模型,可實時掌握石化生產裝置排水水量及污染物濃度;研發了污水處理過程水質參數智能建模、操作變量多目標優化調控和出水污染物超標預警等方法,形成了石化污水處理智能預測與控制成套技術。北京交通大學與石科院合作,建立了水網絡智慧碳管控平臺,針對水系統運行過程中的碳排放進行核查與管理,實現工業水網絡系統的智慧化碳管控,同時可實現不同情景的碳排放預測分析,為決策者提供減排路徑建議。

節水減排,水處理技術大展身手

石化行業屬于五大高耗水行業之一。“十三五”以來,在習近平生態文明思想的指引下,節水減排已成為各行業的共識。2021年,全國萬元工業增加值用水量從2015年的58.3立方米降至28.2立方米,規模以上工業用水重復利用率從89%提高至92.9%,石化行業節水也取得一定成效,單位產品取水量呈明顯下降趨勢。2022年,工業和信息化部、國家發展改革委等六部門聯合發布《工業水效提升行動計劃》,明確提出到2025年,全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%,石化行業主要產品單位取水量下降5%。

中國石化秉持綠色低碳發展理念,以“清污分流、污污分治、分級控制、分類利用、達標排放、總量控制全過程管理”為原則,依托所屬科研院所和生產企業不斷研發投用自主創新技術,從前期研究到后期生產操作積累了豐富經驗。通過優化過程控制、提升管理水平、實施精細化操作等,在減少廢水產生量的同時,有效實現廢水資源化再利用,節水減排取得明顯成效。

業內專家認為,未來石化行業在繼續推進節水減排的過程中,綠色高效低碳循環水技術、石化廢水除油與脫氮技術、廢水零排放與資源化技術三項核心技術必將發揮中流砥柱作用。

除垢緩蝕,水資源有效循環利用

循環水系統的用水量占企業總用水量的50%~90%,其穩定運行不僅是保證企業節水減排的關鍵,而且是維護工藝側長周期運行的核心要素。隨著我國對水資源保護的日益重視,石化企業循環水系統的污水回用比及濃縮倍數不斷提升,“腐蝕”“結垢”及“微生物”這三項困擾業界多年的污水回用難題日趨凸顯,其引發的物料泄漏、黏泥爆發等后果亦對企業循環水系統的安全運行造成嚴重威脅,推廣應用綠色高效低碳循環水技術是石化行業實現節水減排的必經之路。

“石科院可以為石化企業循環水系統的綠色高效低碳運行提供技術支撐,為煉化企業解決污水回用過程中產生的腐蝕、結垢、微生物爆發、物料泄漏等痛點難點問題。”石科院專家孫飛表示。

在減少腐蝕與結垢方面,石科院自主研發出以多功能新結構無磷聚合物為主劑的系列高效低/無磷阻垢緩蝕劑及處理技術,入選工信部、水利部《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄》,目前已在中韓(武漢)石化、九江石化、寧夏能化、滄州煉化、中科(廣東)煉化東興分部等地處長江經濟帶、黃河流域、京津冀、沿海等不同區域的20余套循環水系統開展工業應用或工業試驗,部分企業污水回用比超90%,腐蝕、黏附速率遠優于管理標準,每年創效預計超過3000萬元,回用污水700萬立方米。未來,該技術還將在燕山石化、九江石化、金陵石化、中天合創等8家企業開展進一步應用,預計每年可回用污水1620萬~2310萬立方米。

此外,在微生物控制方面,石科院自主研發高效生物黏泥剝離降解技術,可有效避免黏泥二次沉積而降低循環水系統的換熱效率,已在九江石化、茂名石化、高橋石化等企業應用。在物料泄漏控制方面,石科院自主研發物料泄漏溯源分析系統,基于烴指紋數據庫可以在兩小時內快速準確識別并精準定位泄漏油品的裝置及水冷器。在高效低碳運行方面,石科院可為煉廠循環水系統提供整體能耗優化解決方案,助力循環水系統碳減排。

分離除油,污水處理效率再提升

“油”是污水處理的“頑疾”,是影響污水系統運行效率和處理效果的主要因素之一。原油的開采、輸送、儲存、煉制過程中均會產生大量含油廢水,特別是當生產裝置處理重劣質原料油或運行不穩定時,污水常常嚴重帶油并呈乳化狀態,導致下游的污水系統受到沖擊,處理后的污水無法穩定達標。分離生產裝置排水中夾帶的油類物質,可以有效減少企業污水處理場負荷、提升污水處理效率。

石科院專家認為,開發具有高選擇性分離能力且可長期循環使用的新型聚結材料及除油裝置是有效實現油水分離的關鍵。石科院通過對典型含油廢水的油類污染物的分布特征和分散相油滴潤濕聚并機理開展研究,利用仿生集成具有特殊潤濕性的聚結材料開發出了高效廢水除油裝置,可將空塔頂冷凝水的石油類質量濃度從50000毫克/升降至300毫克/升以下,電脫鹽切水的石油類質量濃度從30000毫克/升降至50毫克/升以下,回收油中水的質量分數僅為0.1%~0.8%,除油效果顯著。

中國石油大學(華東)應用化學系教授趙瑞玉提出,可根據油田含油污水的特點,集電絮凝、電氣浮、電破乳凝聚、殺菌等多種功能于一體,通過采用電絮凝工藝減少鹽的引入和污泥量,實現對含油污水的短流程高效經濟處理。

污水脫氮,維護水資源生態功能

污水系統的總氮脫除是當下業界的關注熱點。水中氮含量過高會導致富營養化,造成水體發黑發臭、藻類大量繁殖乃至出現水華赤潮等現象,對生態環境造成較大危害。近年來,國家對污水中總氮的排放限值逐年嚴格。2015年7月,生態環境部出臺《石油化學工業污染物排放標準》(GB 31571-2015),規定污水總氮的特別排放限值為30毫克/升。為滿足國家標準,生產企業必須對高總氮廢水進行脫氮處理。

南化公司針對硝基氯苯廢水(總氮波動范圍為300~2000毫克/升)開發并建設了硫自養反硝化脫氮裝置,使用過程中無須投加有機碳源,以無機碳源作為電子供體的硫氧化細菌,在缺氧或厭氧條件下從還原態的硫化物獲取能量及電子,以NO3--N作為電子受體,將其還原為N2,實現總氮的脫除,保證了總排口出水的穩定運行,可為企業節省約40%的運行費用。

北京工業大學與石科院針對業界的“老大難”問題——高毒性腈綸廢水脫氮合作開展技術研發。一方面通過強化策略,實現氨氧化優勢菌種的富集與持留,維持系統氨氧化功能基因,實現微生物氨氧化活性的強化;另一方面采用厭氧氨氧化與短程硝化耦合的自養脫氮技術,“雙劍合璧”解決腈綸廢水脫氮難題。

此外,廢水零排放與資源化利用等相關技術受到業內專家關注。煤化工廢水的鹽分多來源于原水、原料煤及水處理過程中添加的藥劑。為此,有針對性地開展源頭減鹽可降低末端壓力。針對蒸發結晶產鹽價值較低的問題,可采用氯化鈉/硫酸鈉制純堿、制酸堿等技術實現高值化。

油泥處理,助力資源化與減量化

地下水是戰略水資源和綠水青山的保障。國家對土壤地下水環境管理要求日趨嚴格,石化企業土壤地下水環境管理面臨新的挑戰。生態環境部土壤與農業農村生態環境監管技術中心研究員李娟表示,“十四五”期間,國家將強化重點單位土壤和地下水污染源頭預防和風險管控,推進在產企業邊生產、邊管控、邊示范。

石化企業和油田企業產生的廢渣廢水在進入污水車間處理后,有害物質會被濃縮到隔油池底泥、浮選池浮渣、原油罐底泥中,俗稱“三泥”。其組成復雜,不僅含有大量老化原油、瀝青質、蠟質、膠體、細菌、固體懸浮物、鹽類、腐蝕性產物、酸性氣體等,而且含有在生產過程中所加入的緩蝕劑、凝聚劑、殺菌劑、阻垢劑等水處理劑。此外,廢棄鉆井油基泥漿、油泥砂、罐底油泥、落地原油等也具備生態危害性。以上油泥全部被列入《國家危險廢物名錄(2021年版)》,必須進行綠色無害化處理。

集團公司高級專家秦冰團隊根據含油污泥的不同特點,對癥下藥研發相應處理技術。針對浮渣及污油泥,通過專用調質預處理技術,降低物料穩定性,改善油品性質,結合高速離心等組合工藝實現物料有效分離,實現污油泥凈化回收與減量。針對剩余污泥,利用熱和減量劑協同作用水解有機物,破壞污泥細胞,釋放胞內水分,實現污泥的大幅減量,對煉油、化工、乙烯、煤制氫、市政污水生化剩余污泥的減量率均超過97%,具有7年工業化試驗和運行經驗,獲得中國石油和化學工業聯合會科技進步二等獎。

針對落地油泥,該團隊研發新型淋洗-微生物耦合技術,以環境友好的雙子型生物基淋洗劑處理含油量高、膠質瀝青質重組分多的油污土壤及含聚油泥,實現油含量從20%降低到2%以下,去除率高達90%;篩選耐高鹽堿的石油烴降解菌劑,大幅提升了多環芳烴、重質油等污染物降解效率,目前已在30余個油田退役井場開展油泥處理及油污土壤治理規模化應用,累計完成約4萬噸油泥處理。

新聞會客廳

王曉琳 清華大學教授、北京膜學會理事長

劉斌 燕山石化首席專家

問:膜分離技術的發展現狀是什么?

王曉琳:膜產業鏈包括膜材料/組件、膜裝備及其工程應用,其中膜材料/組件是整個產業鏈的核心。國際市場上主要膜產品供貨商為美國杜邦、美國科氏、美國3M、日本東麗、日本旭化成、日本東洋紡、日東電工/美國海德能、法國威立雅(原美國GE)等,幾乎壟斷了所有的高端膜市場。近20年,我國膜行業伴隨經濟高速發展亦取得長足進步,成為全球膜市場增長最快的地區。2023年,我國反滲透膜和納濾膜可實現市場銷售1億平方米,約占全球市場的40%;國產反滲透膜在工業水處理領域占有率提高至30%,在家用凈水領域占有率約90%,有些國產膜已走出國門,在國際市場上嶄露頭角。

劉 斌:膜分離技術,尤其是納濾/反滲透膜技術是一項高科技的材料制備技術。近幾年,國內一些知名企業在納濾/反滲透膜開發與應用方面的投入越來越大,技術水平也越來越高。但總體來看,國內的高端膜產業尚處于發展初期,工業膜產品仍以進口為主。

我國是世界上最大的反滲透膜消費國。2022年,我國納濾/反滲透膜市場規模為56億元。在國家各項政策的指引下,我國膜技術產業在“十四五”期間仍將保持快速增長,預計2026年納濾/反滲透膜市場規模將達到70億元。

問:發展膜分離技術的戰略及現實意義是什么?

王曉琳:膜分離技術作為高效節能的共性關鍵技術,可為“雙碳”目標下我國能源體系重構、低碳流程再造、非二氧化碳氣體減排、負碳體系構建等領域提供堅實的技術支撐。中國石化作為能源生產加工的特大型能源化工企業,將分離膜產業作為綠色低碳發展的突破口,戰略意義重大。

水處理膜是當前分離膜行業用量最多、產值最大、與人民群眾切身利益最直接相關的領域,我國在生產制造及產品應用等方面距離世界一流水平還有較大差距,納濾/反滲透膜規模化制備技術難度高、開發周期長、研發投入大。中國石化從引進先進納濾/反滲透水處理膜技術及裝備著手開展產業化相關工作,對于我國分離膜行業整體推進作用明顯。

劉 斌:水處理膜分離技術主要用于石化、電力、鋼鐵、市政、紡織、食品等領域污水的深度處理及回用,近年來在海水淡化、飲用水給水、生物醫藥、半導體行業的應用也越來越廣泛。

據了解,目前已有150多個國家使用海水淡化技術為約3億人提供清潔水。在現有的海水淡化工程中,采用反滲透膜技術占比近七成。我國使用反滲透技術進行的海水淡化項目也占總項目的七成左右。隨著我國對飲用水品質的日益重視,納濾膜在我國飲用水凈化處理領域的應用占比也在逐年增加,目前國內納濾膜飲用水凈化工藝累計裝機規模已超過120萬噸/日。加速我國水處理膜產業的國產化進程,可推動膜行業的高水平自立自強。

問:我國水處理膜發展的難點及解決思路是什么?

王曉琳:膜產品性能與膜材料結構的精準調控密切相關。目前廣泛應用的水處理膜大多采用高分子材料,其中卷式反滲透/納濾復合膜材料由無紡布底層PET、中間層PSF和表層(活性分離層)PA組成,中空纖維超濾/微濾膜材料則有PVDF、PSF、PVA、PAN、PP等。制備高性能膜對膜材料和制膜裝備要求很高,任何環節出問題對膜產品的最終性能均有較大影響。我國膜產業起步較晚,大多數膜企業規模小、研發能力弱,產業鏈上的各個環節技術積累不足,中低端產品同質化嚴重,應用領域偏窄。近年來,我國膜產業以產學研深度合作為依托,加強產業鏈上下游企業的協同攻關,無論是上述膜材料還是制膜裝備國產化進步都非常顯著,高端膜材料和膜產品實現從無到有,市場占有率逐年增長。

問:膜分離技術對石化行業而言有什么應用價值?

劉 斌:石化行業是僅次于火電行業的用水大戶。污水深度處理回用是石化行業高質量發展的重要內容。石化行業廢水污染物種類復雜,深度處理回用難度較大。目前,石化行業已經實現了膜法水處理的廣泛應用,但根據廢水的水量、水質、凈水程度等要求,選擇最佳膜品類,組合出最優凈水單元,有效提高石化行業廢水資源利用率及再生程度,仍然任重道遠。

隨著國家及民眾越來越重視環境、重視綠色、重視安全,膜分離技術在水處理領域的應用越來越受到重視。開發納濾/反滲透膜技術、發展納濾/反滲透膜產業,不僅能夠高效解決石化企業自身廢水回用問題,而且能夠為提高我國生態環境質量提供成熟的技術和優質的產品。為美好生活加油,是每一名石化員工義不容辭的責任。

中國石化的治水“膜”法

廢水資源化的關鍵是深度處理技術和回用處理技術,而水處理膜分離技術是實現廢水深度處理的關鍵

本版文圖除署名外由 趙書萱 孫 薇 祁曉嬌 張 元 肖 婧 周雨和 提供

中國石化在行動

中國石化將科技創新作為平衡產業發展和環境保護的重要手段,圍繞用水管理、節水減排、廢水處理等方面不斷突破關鍵材料與技術。膜分離技術作為高效、節能的分離技術,是現代化工的學科前沿,其中,水處理膜分離技術是石化企業減污降碳,實現綠色低碳、可持續發展的關鍵技術之一。

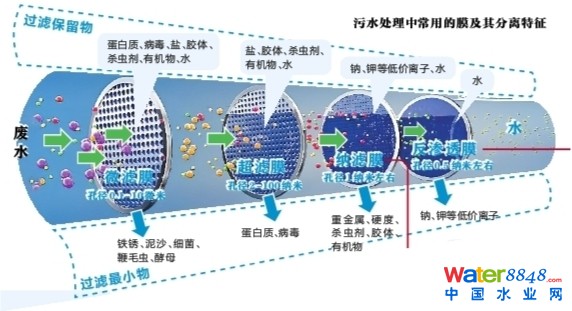

污水處理中常用的膜及其分離特征

技術名片

膜分離技術作為水處理領域的一項重要技術,既可以使水資源得到凈化回收,又可以使水資源中的可用物質得到再次利用,因此受到廣泛關注。中國石化積極探索工業水處理新技術新工藝新設備的開發,大力推動膜分離技術國產化進程,力求以有限的水資源實現無限的水循環。

什么是膜分離技術?

膜分離技術是在20世紀初出現、20世紀60年代后迅速崛起的一門分離技術,該技術利用膜的選擇滲透性,將混合物通過物理分離方法進行分離、濃縮、純化等。一般根據孔徑大小,分離膜可分為微濾膜(MF)、超濾膜(UF)、納濾膜(NF)和反滲透膜(RO)等。

技術優點是什么?

● 能耗低

相比傳統的蒸餾技術,膜分離技術可節省90%的能耗。

● 選擇性好

膜分離技術作為高精度的篩分技術,可實現分子水平上的精準分離。

● 安全系數高

膜分離技術工藝流程簡單,分離過程不涉及化學反應,操作人員通常在室溫下工作,操作壓力低,膜本身運行過程中不會釋放有毒有害物質。

● 適應性強

處理規模可大可小,可以連續也可以間隙進行,操作方便,易于自動化。

名詞解釋

●硬度:水中含有的可溶性鈣、鎂離子總量,是水質的一個重要指標。硬度的大小決定水的“硬”或“軟”。

●過濾最小物:在膜過濾過程中描述分離膜可以截留并移除的最小尺寸的顆粒或分子。與膜的分離孔徑直接相關,此術語定義了分離膜能夠有效過濾的污染物的邊界。

●過濾保留物:此術語在膜過濾過程中描述從膜的一側透過膜進入另外一側的物質。過濾保留物的尺寸通常比膜本身的分離孔徑要小,需要進一步處理以確保水質安全。

反滲透膜

原理:反滲透膜是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,是反滲透技術的核心構件。反滲透是通過施以比自然滲透壓力更大的壓力,使滲透方向向相反方向,從而把原水中水分子壓到膜的另一邊,變成潔凈的水,可有效去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等。

優勢:具有產水水質高、運行成本低、無污染、操作方便、運行可靠等優點,已成為海水和苦咸水淡化,以及純水制備的最節能、最簡便的技術。

納濾膜

原理:納濾膜也稱“選擇性反滲透膜”或者“疏松反滲透膜”,其分離孔徑為納米級,介于反滲透膜和超濾膜之間。納濾通常對分子量在200以上的中、小分子及二價和高價離子具有較高的截留率。通過對納濾膜分離孔徑的調控,可實現想截留什么物質就能截留什么物質。

優勢:具有精準截留能力強、操作壓力低、出水效率高、濃縮水排放量小等優點,在濃縮液分鹽及高品質飲用水凈化方面具有獨特優勢。納濾水處理技術可有效控制飲用水的硬度,去除飲用水中對人體有害的無機污染物及典型有機污染物。

探索發現

膜分離現象廣泛存在于自然界中,然而人類對膜的認識和研究卻經過了漫長而曲折的歷程。

據悉,膜分離技術的工業應用始于海水淡化。1960年,洛布和索里拉金教授制成了第一張高通量和高脫鹽率的醋酸纖紙素膜,使膜分離技術從實驗室走向了工業應用。

我國于20世紀50年代著手開展膜分離技術的探索。1967年,國家科委組織全國海水淡化會戰,召集國內在水處理和分析化學、材料化學、流體力學等各個學科的精英投身海水淡化科技攻關,推動了膜分離技術的發展。20世紀80年代,膜分離技術在食品加工、海水淡化、純水超純水制備、醫藥、生物、環保等領域得到較大規模的開發與應用,同期,國家重點科技攻關項目和自然科學基金中也都有了膜的課題。20世紀90年代末,我國為打破國外反滲透膜技術壟斷,逐步推動反滲透膜國產化進程。

如今,隨著能源緊張、資源短缺、生態環境惡化,膜分離技術越來越受到業界的重視。我國也把膜分離行業列入亟須突破的戰略性新興產業。

研發歷程

為推動我國膜工業在石化行業的發展,打造自主分離膜品牌,中國石化2015年決定在燕山石化引進納濾/反滲透膜生產線,探索推動石化企業高性能膜的規模化應用。

2019年8月,中國石化首套年產4萬支納濾/反滲透膜項目在燕山石化開工建設,該項目被列為北京市“100個高精尖產業項目”之一。

2020年12月,4萬支納濾/反滲透膜項目制膜單元建成中交。

2021年3月,制膜單元首次產出合格產品。

2021年末,卷膜單元開始設備安裝。

2022年1月,卷膜單元首次產出合格膜片。

2022年4月,4萬支納濾/反滲透膜項目實現全流程貫通,可生產兩類8個牌號的產品。產品涵蓋苦咸水膜、抗污染膜、高壓海水淡化膜及超低壓膜等,可根據用戶需要靈活調整產品尺寸。

2023年初,燕山石化4萬支納濾/反滲透膜裝置生產的高通量高截留率納濾膜片,通過自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所權威檢測認證,產品性能達到國際先進水平。目前,燕山石化生產的納濾/反滲透膜已在天津石化、滄州煉化、洛陽石化及北京環衛集團成功應用。

下一步,燕山石化將加快其他高性能功能膜產品的研發和產業鏈開發,全力建設高性能膜產業基地,為中國石化打造世界領先潔凈能源化工公司作出更大貢獻。

天津石化:污水回用裝置采用雙膜法工藝

2021年,天津石化超濾和反滲透裝置連續運行兩年后,出現了產水量及脫鹽率嚴重下降、清洗頻繁等問題,反滲透單元系統脫鹽率比設計值下降4%,處理能力比設計值下降40%,回收率比設計值下降近50%,需要對系統進行優化。

天津石化聯合燕山石化和北化院開展深度合作,圍繞“污水深度處理回用反滲透膜系統優化”項目展開攻關,天津石化協助燕山石化建設首個反滲透膜元件示范工程。燕山石化根據實際膜元件要求,定制化生產了高通量型反滲透膜元件。

經過600天的運行監控,反滲透膜元件脫鹽率維持在98%以上,產水量實現每小時89立方米,與進口主流產品性能相當,有效突破了污水深度處理的生產瓶頸,助力天津石化污水回用率保持全國領先。

天津石化水務部水凈化車間。