南開校友王書秀:散發(fā)光和熱,點(diǎn)亮低碳未來(lái)!

來(lái)源:衡水日?qǐng)?bào) 更新時(shí)間:2022/04/22 閱讀次數(shù):293

人物簡(jiǎn)介:

王書秀,1939年10月生,衡水市武邑縣人,中共黨員,南開大學(xué)化學(xué)系有機(jī)化學(xué)碩士研究生畢業(yè),高級(jí)工程師,曾任衡水地、市環(huán)保局長(zhǎng)、黨組書記兼總工程師。

他自1976年調(diào)入衡水地區(qū)環(huán)保辦至1999年底退休,與環(huán)境保護(hù)結(jié)下不解之緣。他扎根環(huán)保、勇于創(chuàng)新、積極進(jìn)取,取得了多項(xiàng)科研成果,在國(guó)家和省級(jí)刊物上發(fā)表多篇論文。他建立的“柜臺(tái)式收費(fèi)”、“環(huán)境稽查”強(qiáng)化環(huán)境管理機(jī)制在全國(guó)推廣,謀劃了“滏陽(yáng)河衡水市區(qū)段退污還清工程”、“中國(guó)中低溫地?zé)崮芫C合開發(fā)利用示范工程”、“黑龍港區(qū)域生態(tài)縣建設(shè)示范工程”、“衡水市污水處理與中水回用”等八大環(huán)境工程。他領(lǐng)導(dǎo)環(huán)保局直接建成了衡水市集中供熱、污水處理、有機(jī)食品基地。他曾被國(guó)家環(huán)保局、人事部評(píng)為“全國(guó)環(huán)保系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人”,被省委、省政府評(píng)為“河北省環(huán)境保護(hù)先進(jìn)工作者”。退休后,他心系環(huán)保,從事有機(jī)食品種植和麥棉循環(huán)種植技術(shù)研究,種植的有機(jī)蘋果獲國(guó)環(huán)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證中心頒發(fā)的有機(jī)食品認(rèn)證證書,以高于市場(chǎng)3倍的價(jià)格進(jìn)入到美國(guó)在上海設(shè)立的“歐食多”有機(jī)食品超市;利用工農(nóng)業(yè)固廢研制的棉花專用育苗缽屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),獲得國(guó)家專利、中國(guó)國(guó)際專利技術(shù)與產(chǎn)品交易會(huì)金獎(jiǎng)、中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)頒發(fā)的“2013年度可持續(xù)發(fā)展最佳技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”,正在推廣。

古稀之年,他埋頭科研,潛心攻關(guān),于2011年底編著完成99萬(wàn)字的大型工具書《碳釋》。這是一部對(duì)“碳”關(guān)聯(lián)知識(shí)解疑釋惑的大型資料性文獻(xiàn),是指導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)、低碳生活的百科全書。現(xiàn)在與“碳”相關(guān)問(wèn)題,已起國(guó)家髙度重視。

今年,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在《政府工作報(bào)告》里提到,我國(guó)要有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作,推進(jìn)綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力,加快形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式。衡水市多次召開專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)國(guó)家、省關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的會(huì)議精神,研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)。近日,市委書記吳曉華在主持召開市生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組暨碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上強(qiáng)調(diào),要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作,加快建設(shè)綠色低碳生態(tài)優(yōu)美的現(xiàn)代化衡水。

圍繞“碳”話題,衡水日?qǐng)?bào)記者采訪了《碳釋》主編王書秀,聽他訴說(shuō)有著怎樣的人生追求、懷著怎樣的初心、憑借怎樣的毅力,攻克一個(gè)個(gè)難關(guān)、拿下一個(gè)個(gè)堡壘,把這部書編著完成的。

記者(以下簡(jiǎn)稱“記”):十年前,還沒(méi)有出現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”這些概念,您就出版了《碳釋》這部巨著,為“低碳經(jīng)濟(jì)”、“低碳生活”提供了一本百科全書。為什么您有這樣深遠(yuǎn)的前瞻性?

王書秀(以下簡(jiǎn)稱“王”):其實(shí),我撰寫出版這部書,不敢說(shuō)“前瞻性”有多深遠(yuǎn)。作為一位從事環(huán)保工作半個(gè)多世紀(jì)的老人,我意識(shí)到全球氣候變化、生態(tài)破壞是全人類共同面臨的重大挑戰(zhàn)。“碳”原本是人類的朋友,過(guò)去和將來(lái)都為人類造福。但由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們無(wú)節(jié)制消耗碳基能源,使得大氣中的二氧化碳濃度不斷增加,致使全球氣溫不斷上升,冰川不斷融化,海平面不斷升高,災(zāi)害性氣候不斷發(fā)生,給人類帶來(lái)了嚴(yán)重的危機(jī)。“碳”由“碳資源”變成了“碳危害”。“碳危害”帶來(lái)的緊迫感可以說(shuō)與日俱增。十年前,我編寫這部書時(shí),“低碳社會(huì)”、“低碳經(jīng)濟(jì)”、“低碳生活”的呼聲,就時(shí)常縈繞耳畔。

“碳峰值”、“碳中和”、“碳強(qiáng)度”、“碳平衡”等都是研究碳減排出現(xiàn)的基本概念。那時(shí),我國(guó)屬于“自愿減排”的發(fā)展中國(guó)家,所以很少說(shuō)到“碳達(dá)峰”、“碳中和”這類硬指標(biāo)。我在《碳釋》第61頁(yè)、第119頁(yè)對(duì)“碳排放峰值”、“碳中和”作了詮釋,并記載了“我國(guó)在哥本哈根世界氣候大會(huì)上首次明確提出溫室氣體排放峰值年份預(yù)期在2030年到2040年之間”。

記:是什么觸發(fā)了您寫作出版這部書的熱情?

王:我寫這部書,主要是來(lái)自國(guó)家的影響。我們生活在一個(gè)負(fù)責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)拇髧?guó)。當(dāng)時(shí),我國(guó)出臺(tái)了一系列政策和節(jié)能減排措施,組建了時(shí)任國(guó)務(wù)院總理溫家寶任組長(zhǎng)的應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)導(dǎo)小組。2009年12月,溫總理率團(tuán)前往丹麥?zhǔn)锥几绫竟鱿恕堵?lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第15次締約方會(huì)議暨《京都議定書》第5次締約方會(huì)議,發(fā)表了重要講話。在這次峰會(huì)上,192個(gè)國(guó)家的談判代表,一起商討2012年至2020年的全球減排協(xié)議。各國(guó)政府、非政府組織、學(xué)者、媒體和民眾都非常關(guān)注這次大會(huì),將其喻為“拯救人類的最后一次機(jī)會(huì)”。然而這次大會(huì)卻缺憾落幕,未能出臺(tái)一份具有法律約束力避免氣候惡化的協(xié)議文本,留給人類的仍然是混亂與困惑。這深深觸動(dòng)了我。世博會(huì)是集聚全球前沿思想的舞臺(tái),引人矚目。2010年,上海世博會(huì)廣泛傳播“低碳”理念、充分展示“低碳”成果、大聲疾呼“低碳式發(fā)展”,給我留下了深刻的印象。這些讓我覺(jué)得“低碳經(jīng)濟(jì)”、“低碳生活”將越來(lái)越提上重要議事日程,人們會(huì)對(duì)此越來(lái)越關(guān)注。另外,新西蘭兩次登頂珠穆拉瑪峰的運(yùn)動(dòng)員,大聲疾呼“全球變暖、正迅速改變世界第一峰,珠峰因冰川融化而無(wú)法認(rèn)出”。氣候變暖的危害已逐漸在我們國(guó)家顯現(xiàn)出來(lái)。雖然當(dāng)時(shí)我已到古稀之年,但是干了一輩子環(huán)保,強(qiáng)烈的責(zé)任感讓我再也坐不住了,我決定查看文獻(xiàn),搜集資料,撰寫文字,主編這部書,希望以自己的微薄之力凝聚共識(shí)、促進(jìn)行動(dòng),為推動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化進(jìn)程做出貢獻(xiàn)。

記:您為什么給這部書起名叫《碳釋》?

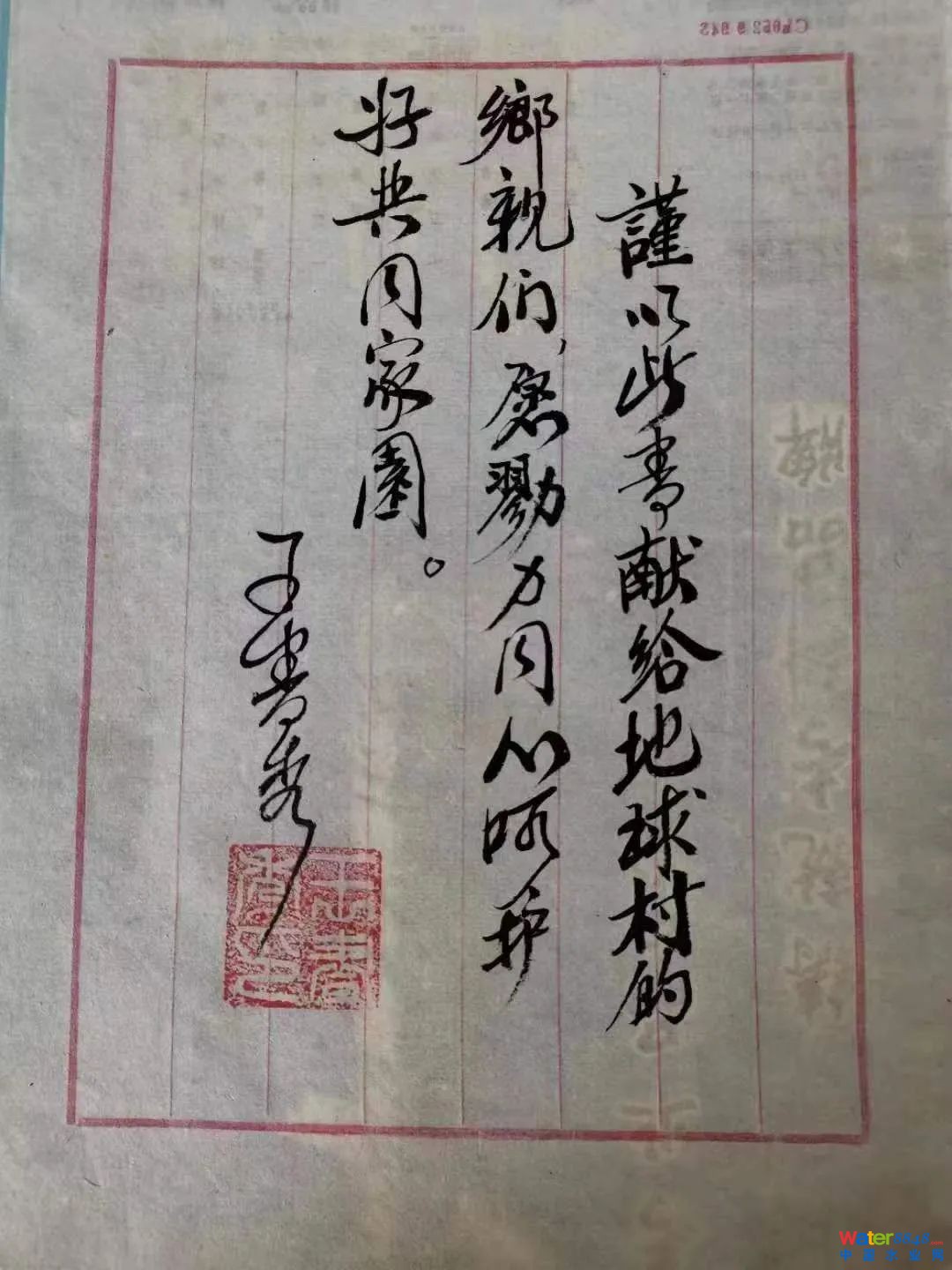

王:為了讓廣大讀者了解,洞悉和判斷、抉擇與"碳"相關(guān)的問(wèn)題,我在河北省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)的支持下搜集了詳實(shí)的資料,吸收了國(guó)內(nèi)外理論界、學(xué)術(shù)界、科學(xué)界、專家學(xué)者的相關(guān)研究成果,編輯、整理了這部書。這部書共收詞目1465條,涉及領(lǐng)域非常廣闊,內(nèi)容極為豐富,涵蓋政治、經(jīng)濟(jì)、文化、外交、社會(huì)發(fā)展、科學(xué)技術(shù)各個(gè)領(lǐng)域,涉及人口、資源、環(huán)境以及人與自然關(guān)系等諸多因素。書中揭示為什么“碳”成為當(dāng)今世界新的價(jià)值核心,給世界秩序帶來(lái)的新方向、新內(nèi)容、新規(guī)則,講述我國(guó)如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)大變革,贏得更大的發(fā)展空間,倡導(dǎo)地球公民應(yīng)該自覺(jué)做到碳減排,要做地球衛(wèi)士,而不是掘墓人。我編寫這本書,是為給廣大讀者解疑釋惑,所以將其命名為“碳釋”。

記:這部書構(gòu)思新穎、視角獨(dú)特、體系宏大、結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容豐富,的確堪稱佳作。請(qǐng)您介紹一下書中基本內(nèi)容和組織結(jié)構(gòu)。

王:這部書講了四項(xiàng)基本內(nèi)容,即碳知識(shí)、碳政治、碳經(jīng)濟(jì)、碳生活。全書共分八部分,即碳、低碳、減碳、無(wú)碳、零碳、脫碳、固碳、雜碳。

在碳知識(shí)中,我從碳元素、碳單質(zhì)到碳化合物、碳基生命,從高科技產(chǎn)品碳晶、碳膜、碳纖維直至可能改變未來(lái)世界的魔鬼材料——石墨烯;從碳分布、碳庫(kù)到碳星、碳序;從碳燃燒到碳源、碳匯、碳循環(huán)、碳同化、碳平衡,再到全球變暖、南亞褐云和氣候?yàn)?zāi)難,都有詳盡的介紹和闡述。我還闡述了兩項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn):碳循環(huán)方向出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)和碳循環(huán)新動(dòng)力——葉綠素D,將為應(yīng)對(duì)氣候變化發(fā)生重大作用。

碳政治也叫做“氣候政治”。在這部分,我介紹了碳政治的由來(lái)、核心和博弈的格局、現(xiàn)狀、焦點(diǎn)和實(shí)質(zhì)。碳政治的命題是在碳減排分配方面要做到公平、正義。國(guó)際上從政治和技術(shù)兩方面科學(xué)考量,產(chǎn)生了“碳強(qiáng)度”、“碳峰值”、“碳債務(wù)”、“碳排放權(quán)”等一系列科學(xué)術(shù)語(yǔ)和概念,為“碳排放權(quán)交易”奠定了法律基礎(chǔ),并由此衍生出“碳貨幣”、“碳金融”、“碳關(guān)稅”、“碳壁壘”等。在碳政治中,我國(guó)面臨的困境和難題是什么?如何確定國(guó)家戰(zhàn)略,如何爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)?有哪些措施應(yīng)對(duì)“碳關(guān)稅”、“碳壁壘”?我在書中都一一作了解答。

碳經(jīng)濟(jì)的命題是在交換上要做到正義。我在書中著重介紹了低碳經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵、特征和所涉及行業(yè)、領(lǐng)域等。低碳技術(shù)是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力。書中展示的低碳經(jīng)濟(jì)技術(shù)主要有:碳替代、碳減排、固碳、碳回收、碳封存、碳捕獲等。低碳能源是低碳經(jīng)濟(jì)的核心。低碳能源涉及面極廣,如可燃冰、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、氫能、地?zé)崮堋⒑Q竽堋⒑四艿取:Q竽馨ǎ撼毕堋⒑K疁夭钅堋⒑K}度能等,具有可再生性和不污染環(huán)境的優(yōu)點(diǎn),蘊(yùn)藏量巨大,極待開發(fā),具有戰(zhàn)略意義。可燃冰在海底儲(chǔ)量可供人類使用1000年,被科學(xué)家譽(yù)為“未來(lái)能源”和“21世紀(jì)能源”。第四代核能、電磁能等,極具前瞻性和誘惑力。低碳產(chǎn)業(yè)是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的載體。低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平取決于低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模大小和質(zhì)量好壞。我在書中詮釋了低碳產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈、低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、評(píng)估、運(yùn)轉(zhuǎn),闡述了低碳工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、物流等概念、特點(diǎn)及實(shí)施途徑。在低碳工業(yè)中,剖析了低碳化工、低碳電力、低碳水泥、低碳陶瓷、低碳造紙等發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)和技術(shù)。在低碳農(nóng)業(yè)中,著重闡明了發(fā)展意義、原則、模式。低碳城市是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平臺(tái)。我在書中,解說(shuō)了低碳城市、零碳城市、零碳社區(qū)的內(nèi)涵、特征、建設(shè)意義及國(guó)外實(shí)踐模式和中國(guó)行動(dòng)。低碳管理是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障。低碳管理的核心是明確發(fā)展目標(biāo),完善法律規(guī)章,創(chuàng)新體制與機(jī)制。書中揭示了中國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)的總體戰(zhàn)略取向、目標(biāo)、重點(diǎn)、措施、途徑,講述了低碳轉(zhuǎn)型、低碳財(cái)政政策、低碳金融創(chuàng)新、低碳投資,介紹了碳足跡審定、碳盤查、碳會(huì)計(jì)、碳審計(jì)、碳披露以及低碳產(chǎn)品認(rèn)證、標(biāo)識(shí)、管理等。

低碳經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)要依靠人類的自覺(jué)行動(dòng),更寄希望予人類消費(fèi)行為模式的改變。碳生活是低碳經(jīng)濟(jì)、低碳社會(huì)的基石,是人類直接面對(duì)碳危機(jī)可塑造的日常生活。書中重點(diǎn)詮釋了低碳生活與傳統(tǒng)文化的關(guān)系、低碳消費(fèi)需要與傳統(tǒng)消費(fèi)需要的區(qū)別、低碳生活方式指數(shù)換算、低碳辦公、低碳旅游等。

我在書中特別強(qiáng)調(diào),低碳思想的核心與我國(guó)古代“天人合一”觀念緊密相連,與儒、釋、道文化融為一體。我國(guó)傳統(tǒng)文化完美體現(xiàn)低碳思想,符合時(shí)代發(fā)展潮流。現(xiàn)代社會(huì)呼喚低碳生活,政治家、科學(xué)家和歷史家要重新審視、認(rèn)識(shí)和弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)文化,不能丟掉這個(gè)“根”,否則解決諸多低碳問(wèn)題,將是無(wú)源之水,無(wú)本之木。我們要發(fā)揚(yáng)光大傳統(tǒng)文化,自覺(jué)踐行低碳環(huán)保的生活理念。

記:書中與“碳”相關(guān)的知識(shí)包羅萬(wàn)象、一應(yīng)俱全。哪些與當(dāng)前的聯(lián)系最為緊密呢?

王:我覺(jué)得“低碳”這部分,與當(dāng)下關(guān)聯(lián)最密切。這部分對(duì)人類“后工業(yè)時(shí)代”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念、方向、模式、途徑、路線圖、規(guī)則、評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法等做了深入淺出的詮釋,對(duì)我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略取向、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略重點(diǎn)、戰(zhàn)略措施等做了全面闡述;給低碳經(jīng)濟(jì)主體、低碳工業(yè)、低碳農(nóng)業(yè)、低碳建筑、低碳能源、低碳交通、低碳物流等指明了方向;對(duì)低碳金融、低碳投資、低碳概念股、低碳貿(mào)易等做了詮釋;對(duì)低碳家庭、低碳達(dá)人、低碳飲食、低碳旅游等作了解說(shuō)。

書中“固碳”這部分,當(dāng)前去做最迫切。固碳,包括物理固碳和生物固碳。物理固碳是將二氧化碳長(zhǎng)期儲(chǔ)存在開采過(guò)的油氣井、煤層和深海里。生物固碳是將無(wú)機(jī)碳即大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳即碳水化合物,固定在植物體內(nèi)或土壤中。常見(jiàn)的生物固碳方法有兩種,一是光合作用,如各種綠色植物和藍(lán)藻等光合自養(yǎng)微生物;二是化能合成作用,如硝化細(xì)菌利用氧化氨合成有機(jī)物等。生物固碳提高了生態(tài)系統(tǒng)的碳吸收和儲(chǔ)存能力,減少了二氧化碳在大氣中的濃度。生物固碳是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重要手段。

我在書中詳細(xì)介紹了固碳農(nóng)業(yè)、固碳林業(yè)、重點(diǎn)介紹了森林固碳、草原固碳、農(nóng)地固碳、濕地固碳、海洋固碳。其中,海洋固碳包括海洋物理固碳、海洋生物固碳。在物理化學(xué)固碳中,介紹了碳捕獲、碳運(yùn)輸、碳地質(zhì)存儲(chǔ)的方法。書中特別提到微藻固碳制油技術(shù)。微藻可將太陽(yáng)能和二氧化碳直接轉(zhuǎn)化為生物燃料和生物基化學(xué)品,同時(shí)起到固碳減排和綠色生產(chǎn)的效果。微藻利用太陽(yáng)能固定二氧化碳的速度是陸地植物的20至100倍。這降低了碳捕獲成本,解決了碳利用難題,值得關(guān)注和推廣應(yīng)用。

記:您編著這部書時(shí),已經(jīng)退休十年,完全可以安度晚年、置身事外,不再費(fèi)心勞神、嘔心瀝血。是什么信念讓您老當(dāng)益壯,不辭勞苦?

王:我認(rèn)為干事不分老與少,工作不必非在崗位上。人是為干事才來(lái)到世間的。人民養(yǎng)育了我,國(guó)家培養(yǎng)了我。只要對(duì)人民對(duì)國(guó)家有利的事就應(yīng)該干,越難越要干,必須盡己之力,不能因?yàn)槟昀暇屯妻o。我意識(shí)到“碳”問(wèn)題的重要性,又發(fā)現(xiàn)群眾對(duì)這方面所知甚少。我是學(xué)自然科學(xué)理科的,是有機(jī)化學(xué)專業(yè)的研究生,強(qiáng)烈的責(zé)任感,讓我提起筆,編著這部書。

記:無(wú)論在崗,還是退休,您始終都保持著對(duì)環(huán)保事業(yè)的熱愛(ài)。出書前后,您還在從事什么課題研究?克服哪些困難,取得什么成就?

王:我至今仍然堅(jiān)持生態(tài)農(nóng)業(yè)、低碳農(nóng)業(yè)與環(huán)境治理技術(shù)研究的初衷有兩個(gè)。一是我出身農(nóng)村,是農(nóng)民之子。我有義務(wù)把所學(xué)的知識(shí)反哺于農(nóng)。二是上世紀(jì)七十年代,我就從事環(huán)保工作,深知這項(xiàng)事業(yè)的崇高、神圣和艱巨。在上世紀(jì)八十年代,我就確立了“治惡水除固廢降黑龍,還我碧水綠地藍(lán)天”的志向,把環(huán)境保護(hù)作為畢生的責(zé)任。當(dāng)今社會(huì),全球一體化,環(huán)保不分民族,生態(tài)不分國(guó)界,減排控暖是每個(gè)人的責(zé)任,作為一個(gè)老環(huán)保工作者,更是義不容辭。我在有生之年,為祖國(guó)的環(huán)保大業(yè)添磚加瓦,樂(lè)此不疲。

在退休至今20余年,我一直進(jìn)行著固廢資源化技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化工作,遇到的困難不可勝數(shù)。在建設(shè)管理有機(jī)食品基地期間,以農(nóng)場(chǎng)為依托可以申請(qǐng)課題研究資金,也有人幫忙,困難相對(duì)少一些。2012年初,我患了一場(chǎng)大病,農(nóng)場(chǎng)轉(zhuǎn)讓出去后,再想搞研究就難多了。

后來(lái),我利用工農(nóng)業(yè)固廢研制棉花專用育苗缽和棉麥循環(huán)種植技術(shù),受到央視“農(nóng)廣天地”節(jié)目組的關(guān)注。2013年4月底,他們來(lái)衡水給我拍攝全過(guò)程專題片。當(dāng)時(shí),我在育苗的地表鋪了一層塑料地膜,以防水分流失。沒(méi)想到,氣溫驟然升高,我沒(méi)來(lái)得及揭開地膜,40%以上的幼苗燒死、燒傷,想補(bǔ)救但農(nóng)時(shí)已過(guò)。我痛心疾首!這對(duì)我來(lái)說(shuō)只是晚拍攝一年,但對(duì)農(nóng)民來(lái)說(shuō)就是一年的收成大打折扣!塑料地膜不僅造成白色污染,而且處理不及時(shí)還會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)造成滅頂之災(zāi)!

2017年王書秀(右)曾應(yīng)邀出席第十四屆中國(guó)科學(xué)家論壇、榮獲科技創(chuàng)新發(fā)明技術(shù)獎(jiǎng)并接受央視記者專訪。

我下決心要解決這個(gè)問(wèn)題,查閱大量資料,反復(fù)思考探究,經(jīng)幾個(gè)月努力拿出了研究方案。但我一無(wú)團(tuán)隊(duì),二無(wú)場(chǎng)地,三無(wú)資金,如何開展試驗(yàn)?zāi)兀课叶喾娇紤],決定找污水處理廠合作,但他們只能出場(chǎng)地、水電和一兩個(gè)助手。沒(méi)有經(jīng)費(fèi),我就用自己的退休金。經(jīng)過(guò)一年多連續(xù)奮戰(zhàn),“污泥骨架多功能全降解液態(tài)地膜”終于研究成功。2015年初,在衡水江成環(huán)保科技開發(fā)有限公司的積極支持下,該產(chǎn)品通過(guò)省級(jí)成果鑒定,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并獲得中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)優(yōu)秀專利二等獎(jiǎng),國(guó)家科技部制作專題片在共產(chǎn)黨員網(wǎng)全國(guó)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育頻道“科技與應(yīng)用欄目”播放。后來(lái),我又研究出以畜禽糞便為主要原料的全降解多功能液體地膜。2017年9月18日,我受邀參加第十四屆中國(guó)科學(xué)家論壇,被授予科技創(chuàng)新發(fā)明技術(shù)獎(jiǎng)。央視科教頻道記者采訪我,聽我講述了研究這項(xiàng)成果的動(dòng)機(jī)和意義。

記:您提到2012年患了一場(chǎng)大病。目前,您身體怎么樣,還能繼續(xù)從事科研攻關(guān)嗎?

王:2012年1月24日,我被查出來(lái)癌癥。幾天后,做了手術(shù)。在醫(yī)院休養(yǎng)一段時(shí)間后,就出院了。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)得早,也沒(méi)受化療之苦。當(dāng)時(shí)檢查出來(lái)了我也沒(méi)害怕,就是那個(gè)病危通知書讓家人擔(dān)驚受怕了。手術(shù)后,麻藥時(shí)間已過(guò),我還沒(méi)蘇醒過(guò)來(lái),醫(yī)院就給家人下了病危通知書!這是我后來(lái)翻找東西的時(shí)候看到的,家人一直沒(méi)跟我說(shuō)。我樂(lè)觀向上,沒(méi)把它當(dāng)多大病,還是繼續(xù)我的科學(xué)研究。目前,身體也無(wú)大礙,我還是量力而行,做一些我喜歡的事情。

活到老,學(xué)到老,干到老。這就是我的想法和活法。

來(lái)源:衡水日?qǐng)?bào),標(biāo)題略作改動(dòng)

記者:李輝