【專家視角】鄧銘江院士:哈巴河生態經濟與生態服務價值提升路徑探析

新浪財經ESG評級中心提供包括資訊、報告、培訓、咨詢等在內的14項ESG服務,助力上市公司傳播ESG理念,提升ESG可持續發展表現。點擊查看【ESG評級中心服務手冊】

▲哈巴河白沙湖 攝/王忠慶

哈巴河白沙湖 攝/王忠慶

西方國家對生態經濟研究起步較早,1966年美國經濟學家肯尼斯·鮑爾丁在《一門新興科學——生態經濟學》中首次提出了“生態經濟學”概念。英國經濟學家馬歇爾在《經濟學原理》一書中提出自然環境的價值對人類經濟社會相當重要。美國經濟學家布朗認為,生態經濟是有利于地球的經濟構想,是一種能夠維系環境永續不衰的經濟,是既能夠滿足我們需求又不會危及子孫后代滿足其自身需求前景的經濟。1983年世界環境與發展委員會(WCED)成立,1987年向聯合國遞交了《我們共同的未來》研究報告,確立了生態經濟學理論的地位。

生態經濟連接生態和經濟,是經濟的生態化和生態的良性化,是經濟與生態的動態平衡和互為協調的發展,是生態保護與經濟發展雙贏的經濟發展模式。1994年,國務院第十六次常務會議審議通過《中國21世紀議程——中國21世紀人口、環境與發展白皮書》,強調要實現人口、資源、環境和經濟、社會的協調可持續發展。2012年,黨的十八大報告提出“大力推進生態文明建設”,要求“優化國土空間開發格局”,“促進生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀”。2018年,中共中央、國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》,依照規劃,應將生態文明建設、國土空間規劃與鄉村振興戰略有機結合起來。

縣域經濟是我國國民經濟的最基本單元。“縣域經濟”一詞最早出現在政府部門的有關規劃報告中,2002年,黨的十六大報告明確提出“壯大縣域經濟”,自此學術界及各級政府部門開始了對縣域經濟的探索和研究,涌現出了大量的研究成果。縣域生態經濟本質上就是在縣級行政區域內,基于生態學和經濟學原理,將生態文明建設、生態環境保護、自然環境修復等生態問題與經濟社會的發展相結合,形成具有地域特色的區域經濟,是一種人與自然和諧共處的經濟模式。

在人-水-自然和諧共生的過程中,需要耦合自然實體和人文內涵,促進相互提升,構筑水資源、水安全、水環境、水生態、水景觀、水文化“六水”統籌治理體系。

本文在深入分析哈巴河縣域自然資源、科學開展生態調度、打造生態水網等情況的基礎上,提出提升山水林田湖草沙的生態服務價值,構建宜居、宜業、宜游的城鄉文化生活圈,滿足群眾對邊疆“奇域特質”的體驗需求,探索綠水青山轉化為金山銀山的有效路徑,為優化哈巴河縣域生態經濟空間結構提出發展模式和調控策略。

生態經濟空間優化

構建以生產空間、生活空間、生態空間為主的一體化生態經濟空間優化發展新格局,已成為高質量發展的新模式。生態經濟空間構建的基本要素是生態基礎設施的建設和完善,通過基質(大型綠地、風景區、郊區森林、農田等)、斑塊(公園、街頭綠地、小型游園等)、廊道(河流、道路、農田綠化帶等)的有機結合,使不同性質、不同形狀、不同規模的綠地構成能保持自然過程整體性和連續性的動態綠色網絡,為居民提供基本、綜合的生態系統服務,如新鮮空氣、食物、體育、休閑娛樂、安全庇護、審美和教育等。

1.目標原則

堅持“四水四定,適水發展”“高水高用,低水低用”“生態優先,產業融合”的原則。按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的鄉村振興戰略總要求,優化“三區三線及三生空間”(三區三線:根據城鎮空間、農業空間、生態空間三種類型的空間,分別對應劃定的城鎮開發邊界、永久基本農田保護紅線、生態保護紅線三條控制線;三生空間:生產空間、生活空間、生態空間)布局,建設完善縣域生態基礎設施,提升生態功能及服務價值;建設高標準農田,發展高水效農業,優化農牧業產業結構,提升畜牧業產量與質量;注重生態空間和產業融合發展理念,讓草原畜牧、特色種植、有色礦業、文旅產業等形成有機產業鏈,打造具有本土特色的生態旅游主題業態。讓景城一體、鄉村和美的文旅產業,滿足群眾對邊疆“奇域特質”體驗的美好向往。

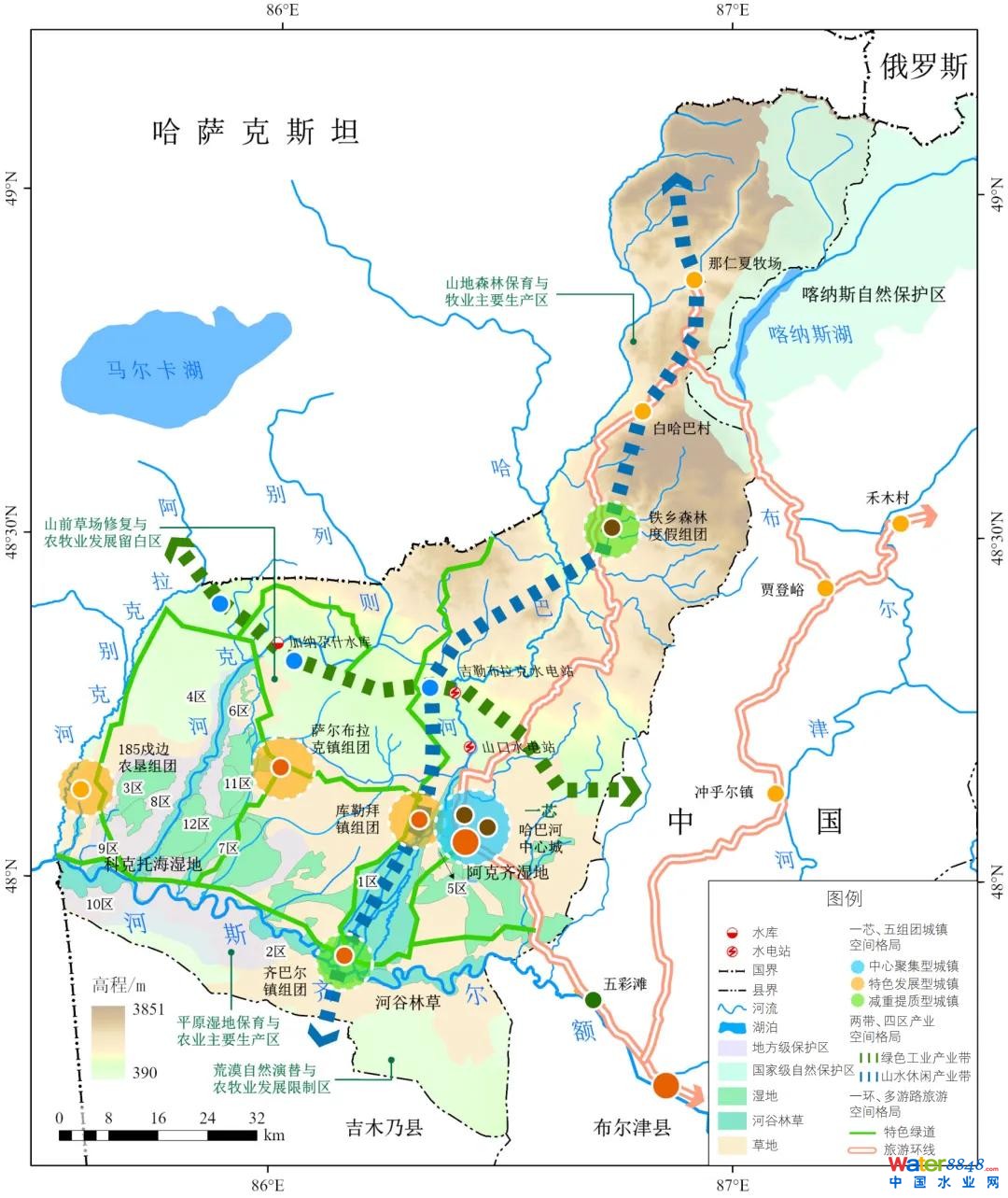

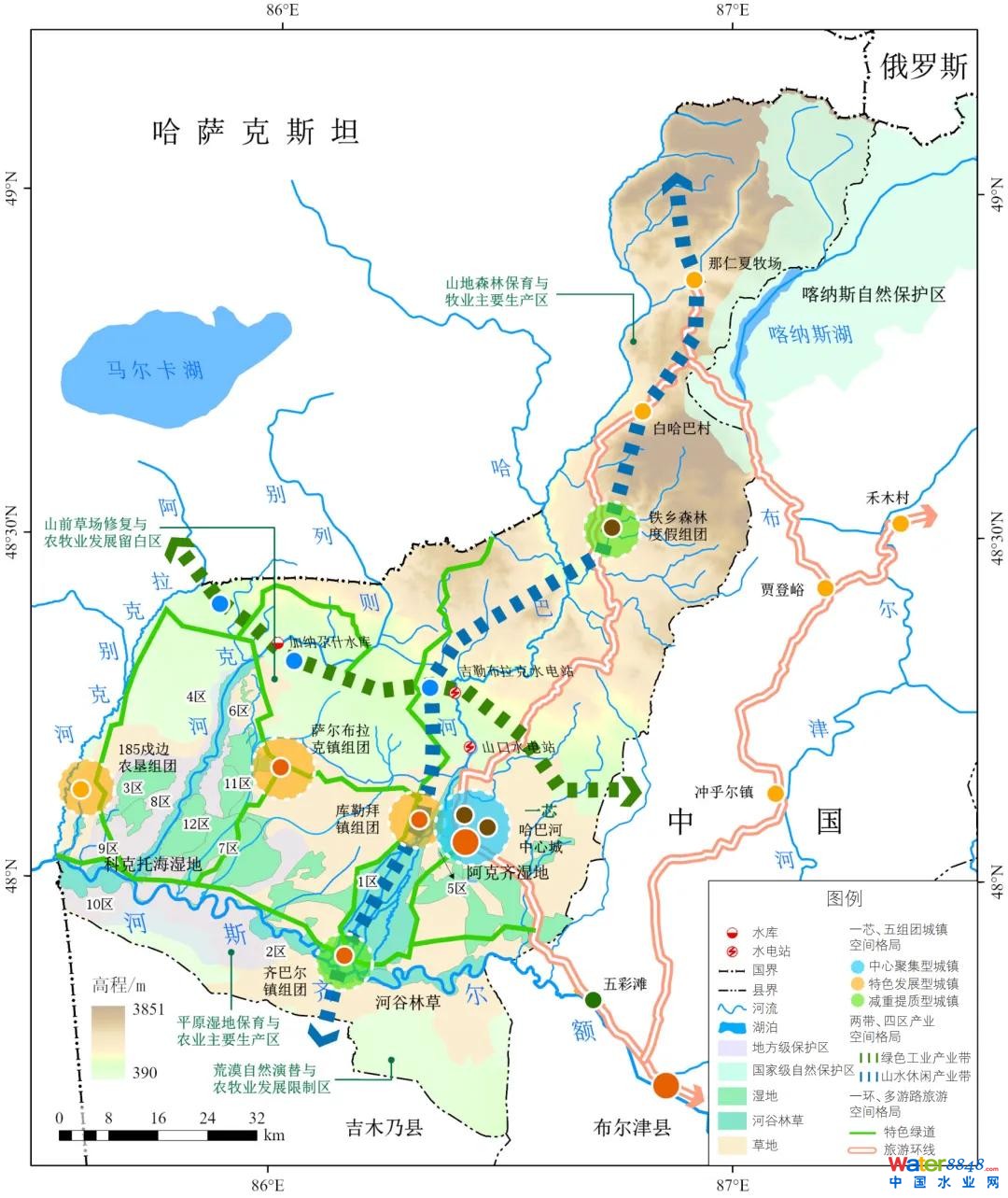

2.空間結構

圍繞綠色發展內涵,明確生態經濟發展思路,構建城鎮、產業、旅游發展空間相協調的“一芯、五組團,兩帶、四片區,一環、多游路”生態經濟空間格局。其中,“一芯”指哈巴河中心城區;“五組團”指薩爾布拉克鎮組團、鐵鄉森林度假組團、庫勒拜鎮組團、齊巴爾鎮組團、185戍邊農墾組團;“兩帶”指綠色工業產業帶、山水休閑產業帶;“四片區”指山地森林保育與牧業主要生產區、山前草場修復與農牧業發展留白區、平原濕地保育與農業主要生產區、荒漠自然演替與農牧業發展限制區;“一環”指旅游環線,區域旅游以喀納斯景區為核心,通過布爾津喀納斯機場和S232省道聯系布爾津縣城;“多游路”指在區域大旅游環線基礎上,結合縣域網絡化游線,形成沙漠、河流、濕地、樺林、田園等多條生態人文特色游路。

▲哈巴河生態經濟空間優化布局示意圖

哈巴河生態經濟空間優化布局示意圖

一方面在空間上要強化對“一山(阿爾泰山)、兩濕(阿克齊濕地、科克托海濕地)、四河(額爾齊斯河、哈巴河、別列則克河、阿拉克別克河)”核心生態區的保護,維護“山河林田濕草沙”多樣化生境;另一方面要合理利用生態資源,以生態城鎮化建設為引擎,推進“一芯、五組團”建設,以生態產業為鏈條,加快“兩帶、四片區”發展,以生態旅游為觸媒,增加“一環、多游路”活力,讓生態成為經濟發展的永續能源。

3.調控策略

加快生態水網和現代灌區建設,實現水資源循環高效利用,鞏固山地-綠洲-荒漠生態系統空間結構,形成“綠色種植-規模養殖-林草景觀”一體化的生態產業鏈;優化中心城區藍綠系統,將濕地生態補水引入城鄉,構建景城一體化生態居游設施體系,形成“景、城、鄉”一體化生態綠道游憩系統。聚焦提升居民生活品質,構建共享經濟下“三生共贏”的盈利參與模式,因地制宜利用鄉土資源,形成豐富的游路體驗和游憩開放空間,打造以互聯網技術為支撐、以網絡平臺為基礎、以信任為紐帶、以所有者生活不受影響為前提的閑置物品或資源使用權共享的開放性交換系統,將綠水青山、村居民宿、鄉村文化、綠色食品進行共享,探索靈活多樣的參與方式,形成共享共贏的合作機制,實現生態資源效益轉化。

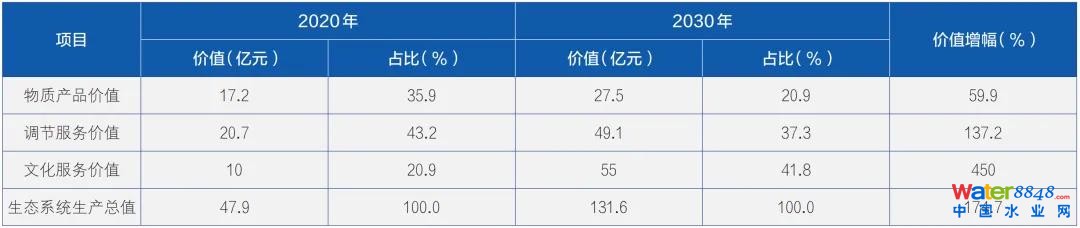

生態服務價值評估

生態系統服務是指人類從生態系統中得到的惠益,包括物質產品供給、調節服務和文化服務,生態經濟發展效益最終會體現在生態系統服務價值的增長上。依據生態環境部2020年以技術文件形式下發給各地的《陸地生態系統生產總值(GEP)核算技術指南》,分析計算哈巴河縣拓展濕地生態空間、調整優化農業種植結構、提升縣域文化旅游能力后的生態服務價值,對比實施生態經濟措施前后的生態系統生產總值變化,評價生態經濟措施的綜合效益。

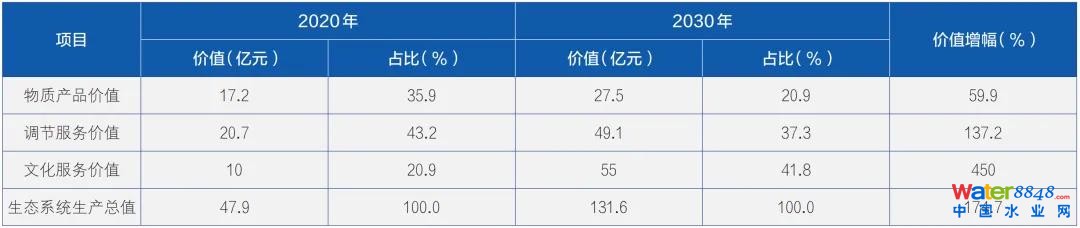

▲哈巴河縣生態系統生產總值計算成果對比分析

哈巴河縣生態系統生產總值計算成果對比分析

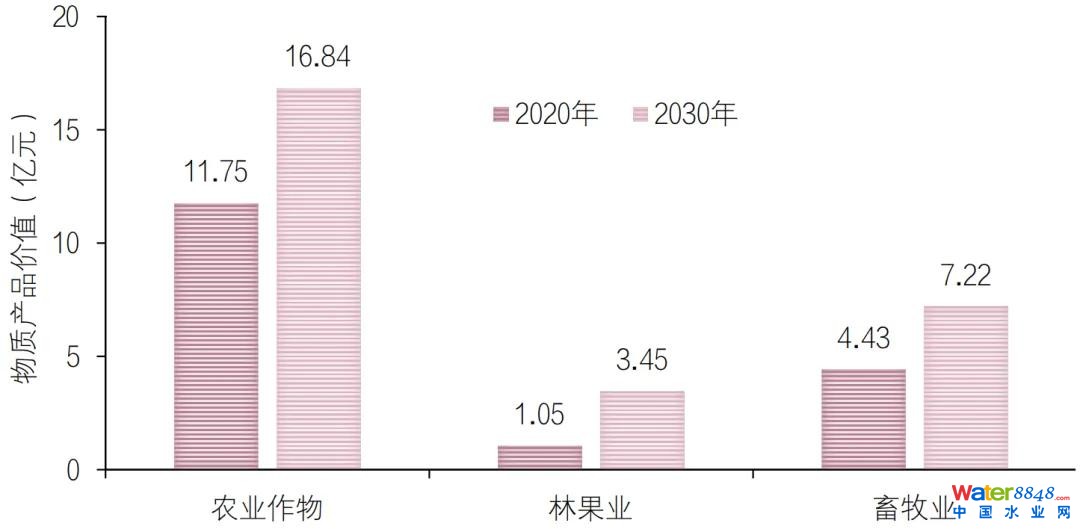

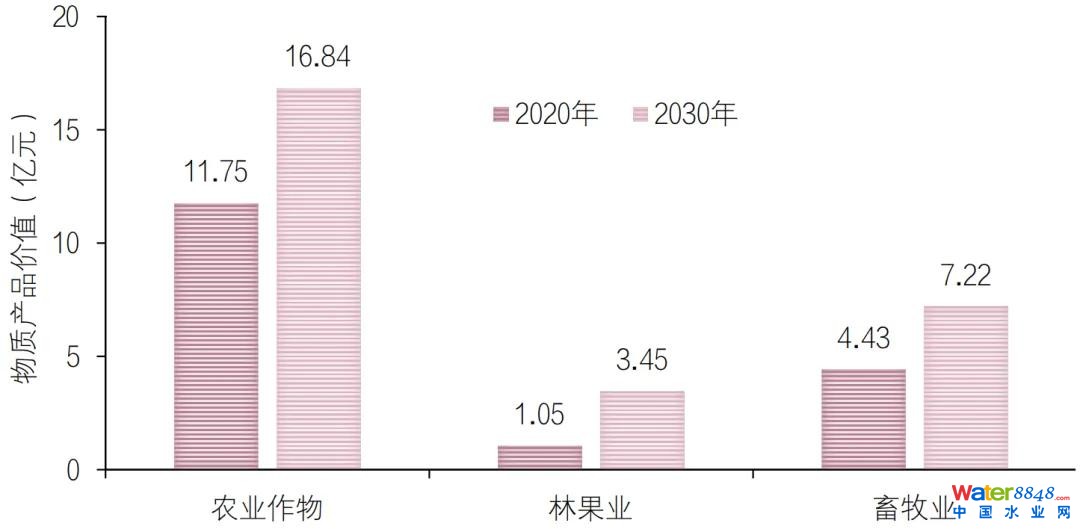

1.物質產品價值

物質產品價值包括農業作物、林果業、畜牧業3個評價指標。通過建設高質量農田、建立輪牧制度、改變種植結構等生態經濟發展策略,能顯著提高哈巴河縣生態系統的物質產品供給價值。到研究期末(2030年),物質產品價值總量將增加10.3億元,增幅約59.9%。其中,林果業增幅最大,為228.6%;畜牧業為63.0%;農業作物為43.3%。

▲哈巴河縣2020年和2030年生態系統物質產品價值

哈巴河縣2020年和2030年生態系統物質產品價值

2.調節服務價值

調節服務包括水源涵養、空氣調節、氣候調節、凈化環境、水文調節、土壤保持、物種保育等7個評價指標,采用當量因子法計算調節服務價值。

結合生態保護目標,將濕地生態空間由400km²擴展到700km²,擴大補水范圍,采取退耕、補植、增濕、增加生態用水、控制放牧等措施,提升生態系統調節服務價值。其中,與2020年相比,2030年喬木林面積增加17.0km²,灌木林面積增加50.4km²,草地面積增加132.5km²,濕地面積增加73.6km²。生態系統調節服務價值由2020年的20.7億元,提高到2030年的49.1億元。

▲哈巴河縣生態系統調節服務價值計算表

哈巴河縣生態系統調節服務價值計算表

3.文化服務價值

采用景區年旅游總人次作為評價指標,價值量以旅行費用進行核算。2020年哈巴河縣游客量為103萬人,人均消費約971元,文化產品價值約10億元。參考阿勒泰地區和哈巴河縣全域旅游規劃,研究認為:每年大量游客抵達喀納斯景區和禾木景區后,遵從“驅前”游憩的心理學原理,可引導游客選擇進入哈巴河“一芯、五組團,兩帶、四片區,一環、多游路”生態經濟空間,進一步體驗那仁夏牧場、白哈巴村、白樺林、濕地公園和邊塞小鎮的“奇域特質”風光。按照“環一圈、住兩宿、游三天”規劃設計方案,2030年哈巴河景區游客人數若達到350萬人(約為喀納斯景區的四成),文化服務價值將達到55億元。

▲喀納斯與哈巴河景區文化服務價值對比分析

喀納斯與哈巴河景區文化服務價值對比分析

以上分析表明,哈巴河生態系統生產總值中,物質產品價值占比較低,通過高效利用水資源、拓展生態空間、美化環境條件,提升調節服務價值,大力發展全域生態旅游,才能使文化服務價值得到充分發揮。因此,發展生態旅游對區域的生態經濟發展起到至關重要的作用。同時,優化農業結構,構建“種養+產供銷+農牧文旅”的特色產業鏈發展模式,也是助力鄉村振興、高質量發展的有效路徑。

生態經濟發展路徑

為了適應大旅游時代的發展趨勢,滿足市場新需求,充分發揮生態、美學、社會和經濟價值,全國各地都在積極探索、推動旅游業的轉型升級。哈巴河縣地處我國西北邊陲,坐擁優質生態資源,但受制于區位、交通、人才技術等因素,其生態效益、經濟效益未能有效發揮。目前哈巴河縣城鄉發展不協調、生態退化、生態景觀破碎化等問題突出,缺少讓鄉村更好融入城市發展的元素。2023年哈巴河縣游客人數只有喀納斯景區的24%,且旅游模式多為點狀,未形成閉環。生態系統的物質產品供給、調節服務和文化服務價值沒有得到充分發揮,縣域經濟發展相對滯后。

隨著互聯網技術的廣泛應用,共享經濟將為這些優質資源、閑置資源提供更廣闊的市場,創造跨區域共享、城鄉共享的可能。共享經濟下的生態旅游發展,可通過外部機構與市場的廣泛合作參與,引進先進技術與管理營銷方式,優化整合本地生態產品、土地、勞動力等資源要素,在更大的市場上最大化發揮其綜合價值,同時探索靈活多樣的本地群眾參與方式,形成共享共贏的合作機制。

1.以共享農莊為抓手推進農旅融合發展

共享農莊是以農民合作社、農村集體經濟組織等充分涵蓋農民利益的組織結構為依托,以各類資本組成的混合所有制企業為建設運營主體,以移動互聯網、物聯網等信息技術為支撐,以農業和民宿共享為主要特征,建設城市與鄉村共同參與的“1+3”產業(“1”代表第一產業,“3”代表第三產業)模式,是實現鄉村經濟、社會、文化、生態復合效益提升的鄉村振興重要途徑。培育和發展有競爭優勢的共享農莊產業形態,需要“有效市場+有為政府”雙重發力,構建多主體激勵相融的利益分配機制。

立足哈巴河特色資源稟賦,結合潛力產業與市場需求,對共享要素產品與共享產業實現方式進行組合,共享農莊建設有4種模式可選擇:共享綠色食品的農業訂單型共享農莊,共享綠水青山的休閑康養型共享農莊,共享鄉村文化的文化創意型共享農莊,共享村居民宿的投資回報型共享農莊。根據資源條件與產業發展預期,充分發揮自身優勢,選擇發展方向,或選擇多種共享形式,也可依托臨近城鎮、景區空間獨立進行民宿建設與共享。

▲哈巴河山野民居 攝/王忠慶

哈巴河山野民居 攝/王忠慶

2.構建生態綠道游憩景觀系統

自然生境與農業景觀共同構成了哈巴河平原區鄉土生態景觀基底,涵蓋以下5類本地典型生態景觀:涉禽、冷水魚、楊柳林、白樺林及濕地植物生境——河谷林草,候鳥、濕地植物、鹽生植物生境——沼澤濕地,猛禽、嚙齒類動物、草地生境——干旱草原,猛禽、荒漠植物生境——沙漠,陸禽、灌木、草地生境——干旱灌叢,雀鳥、嚙齒類動物、農作物生境——農田果林。

結合典型生態景觀分布與交通設施布局,選取5條特色游憩路徑形成生態綠道的空間布局:哈巴河白樺林綠道環路,展現沿岸河谷林草生境;額爾齊斯河畫廊綠道,展現河谷林草與干旱草原灌叢交替的景觀;科克托海濕地綠道,展現沼澤濕地與干旱草原灌叢交替的景觀;田園藥谷綠道,展現農業(中草藥)生產景觀及鄉村風光;邊境沙漠綠道,展現中哈界河和獨特的大漠自然風光。

▲哈巴河平原區生態綠道系統布局

哈巴河平原區生態綠道系統布局

3.生態鄉村牧區全域聯動治理建設

從全域旅游出發,鄉村牧區旅游需要緊密聯動人居空間與旅游要素發展,實現鄉村資源與旅游主題的完美結合、鄉村產業與旅游業態的有機融合、鄉村空間與旅游配套的共享共用、鄉村治理與旅游經營的協調互助。結合哈巴河鄉村牧區特色和市場需求,提出4個發展方向:景區服務型鄉村牧場,與景區旅游聯動,提供旅游配套服務;城郊休閑型鄉村,服務城鎮區域居民,提供假日休閑服務;特色農莊牧場型鄉村,開展循環農業、創意農業、農事體驗等,提供田園休閑度假服務;人文鄉居型鄉村,將文化傳承與鄉村旅游相結合,提供有品質的鄉村文化產品,做大做強文化產業。

發展鄉村牧區生態旅游,必須在保障自然生態健康與鄉土人文傳承的前提下,開展基礎設施建設及環境綜合治理,改善村莊牧場生態環境,培育人文風貌,塑造鄉村建筑,提升農(牧)產特色,植入新興業態,完善旅游配套。在村莊更新與建設過程中,要遵守生態保護修復的管控要求,采取污染前置處理等措施,同時倡導綠色生產生活方式,確保開發建設過程及生產生活、旅游活動對自然過程和自然環境的影響降到最低,維護本地賴以生存發展的綠水青山。

4.典型生態人居空間優化

城市人居空間提升規劃,選取縣中心城區西側與阿克齊濕地毗鄰的邊帶區域——阿克奇濕地田園帶,作為“景城一體”人居空間提升的代表性區域。從生態系統、業態功能、休閑游憩3個方面,促進城市與濕地的融合。具體體現為:景城生態融合,利用濕地生態補水廊道,使濕地與城市水網、綠網連通交融;景城功能融合,實現濕地城市功能升級及濕地鄉村有機更新;景城游憩融合,構建生態、便捷、體驗豐富的慢行游憩系統,串聯城區與濕地帶,形成“林水交融”的城區水景觀,帶動景城融合,提升城市活力。聯系中心城區及外圍空間綠地,形成完整的基質、廊道、斑塊綠地生境網絡,綜合形成中心城區綠地空間結構。

村莊人居空間提升規劃,選擇阿克阿熱勒村作為代表性村莊。該村莊位于白樺林景區,沿哈巴河支流水灣而建,因其自然風景秀麗吸引眾多藝術家前來寫生,被稱為“畫家村”。根據綜合用地條件與規劃定位,村莊空間可劃分為5個功能分區:畫家村,融合于自然林帶設立三處畫家工坊及社區組團;藝術中心區,河灣與村莊空間相扣,建設游客接待中心和文化藝術舞臺等公共建筑;樺林民宿帶,沿河道外圍林下建設精品民宿,提供全景式樺林美景居住體驗;生態田園及集中畜牧區,將現狀分散圈養的畜牧棚舍進行集中化管理展示;村莊生活區,剝離牲畜棚舍后,將村莊居民生活空間集中美化改造。與此同時,施以生態修復、農牧業發展、業態更新、交通游憩等專項規劃的引導。

▲哈巴河秋日牧場 攝/王忠慶

哈巴河秋日牧場 攝/王忠慶

近幾年,地方政府及學術界對“產城一體化”“城鄉一體化”“景城一體”的認定和研究較多,重點強調功能的保障性和空間的融合性。哈巴河縣依水而建,緊鄰沿河濕地和白樺林,城區建設空間相對孤立,與自然河流濕地生態基底缺乏良性互動,城市空間與優質自然河流濕地空間鄰近卻不能親近,未充分展現濕地城市的景觀特色。因此,在生態經濟發展優化布局中,應力求實現在功能上補充完善、在空間上聯動發展、在交通上相互銜接、在風貌上相互協調、在文化上相互衍生,將水資源優化配置、河湖連通、自然生態景觀、鄉村景觀與“三生空間”有機聯系起來,恢復河湖、自然生態景觀生機,促進水與城鄉、產業、生態和諧發展。

結 語

“郡縣治,天下安”。自秦設郡縣兩千多年來,縣域是我國歷朝歷代國家治理的基本單元。縣一級處在承上啟下的關鍵環節,是發展經濟、保障民生、維護穩定的重要基礎,是宏觀經濟與微觀經濟的結合部,是今天工業化、城鎮化、信息化與農業現代化的連接點。沒有縣域現代化支撐,就沒有國家的現代化。

中華文化的根脈在縣域,我們每個人的血脈與熱土在鄉村。為根脈培土、為山河塑形、為鄉梓鑄魂,是當代人的使命擔當,也是赤子回報熱土的拳拳之心。

希望哈巴河這座邊塞小城,能夠走出一條生態系統服務價值躍升、生態經濟可持續高質量發展的有效路徑。

本文引用格式:鄧銘江.哈巴河生態經濟與生態服務價值提升路徑探析[J].中國水利,2024(19):66-72.

作者:鄧銘江(中國工程院院士,新疆維吾爾自治區科學技術協會主席,新疆農業大學名譽校長,西北旱區生態水利國家重點實驗室名譽主任,博士,正高級工程師)

(生態修復網)

(轉自:生態修復網)

新浪財經ESG評級中心簡介

新浪財經ESG評級中心是業內首個中文ESG專業資訊和評級聚合平臺,致力于宣傳和推廣可持續發展,責任投資,與ESG(環境、社會和公司治理)價值理念,傳播ESG的企業實踐行動和榜樣力量,推動中國ESG事業的發展,促進中國ESG評估標準的建立和企業評級的提升。

依托ESG評級中心,新浪財經發布多只ESG創新指數,為關注企業ESG表現的投資者提供更多選擇。同時,新浪財經成立中國ESG領導者組織論壇,攜手中國ESG領導企業和合作伙伴,通過環境、社會和公司治理理念,推動建立適合中國時代特征的ESG評價標準體系,促進中國資產管理行業ESG投資發展。