環保上市公司易主國資,是困境自救還是行業趨勢?

來源:北極星環保網

在環保行業競爭愈發激烈、市場環境不斷變化的當下,國資入主環保企業似乎已經成為一種不可忽視的趨勢。

近期,又一環保上市公司將易主國資。

深水海納將易主國資

3月6日,深水海納發布了一則關于公司控制權擬發生變更的進展公告。

公告顯示,公司控股股東、實際控制人李海波先生及其一致行動人西藏海納博創投資控股有限公司(以下簡稱“西藏博創”)和安義深水投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“深水合伙”)于2024年12月13日、2024年12月23日與茂名發展集團分別簽署了《股份轉讓協議》與《備忘錄》。茂名發展集團有意收購李海波先生及其一致行動人持有的公司股權,計劃受讓其合計持有的45,361,867股股份,且本次交易將分期實施。為了表達誠意,茂名發展集團已于此前將5,000萬元誠意金支付至指定賬戶,其中約3,500萬元將用于補充上市公司的流動資金或運營資金。

2025年3月5日,各方又簽署了《備忘錄(二)》,進一步明確了交易細節。根據協議,受讓方需向李海波支付3,000萬元訂金,同時李海波將其持有的上市公司119萬股普通股股份質押給茂名發展集團,深水合伙也將其持有的173萬股普通股股份質押給茂名發展集團,并完成了相關質押登記手續。此外,各方還約定,訂金中的2,200萬元將用于補充上市公司的流動資金或運營資金。由于受讓方此前已支付了5,000萬元誠意金,因此此次支付的3,000萬元訂金將抵扣后續標的股份的預付款。

如果第一期股份轉讓順利完成且表決權委托協議生效,那么深水海納的控股股東將由李海波變更為茂名發展集團,實際控制人也將由李海波變更為茂名市人民政府國有資產監督管理委員會。而隨著后續股份轉讓的完成,茂名發展集團在上市公司的控股股東地位以及茂名市人民政府國有資產監督管理委員會在上市公司的實際控制人地位將進一步得到鞏固和穩定。

此次深水海納易主國資,不僅是該公司在困境中尋求突破的無奈之舉,更是國資對環保行業進一步布局與整合的有力體現。。

公司業績持續承壓

值得注意的是,公司的業績長期低迷,尤其是上市以來業績不斷下滑。最近兩年,公司的凈利潤持續虧損。

公開資料顯示,深水海納主營業務聚焦工業污水處理和優質供水、新能源領域,整合智能裝備、新材料、水處理藥劑等產業鏈業務。

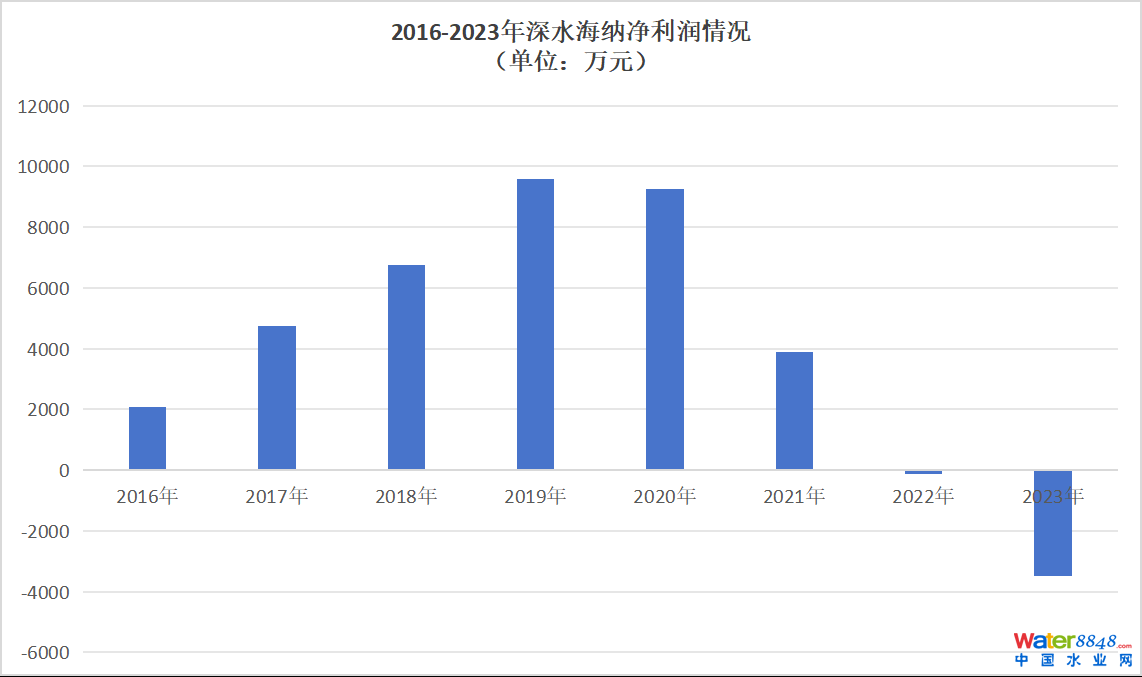

據了解,深水海納于2021年3月上市,上市前公司凈利穩步增長,2016-2020年實現歸屬凈利潤分別約為2066.2萬元、4735.32萬元、6755.38萬元、9595.29萬元、9242.53萬元。

然而,上市之后,公司業績卻急轉直下。2021-2023年,公司實現歸屬凈利潤分別約為3903.38萬元、-121.78萬元、-3492.61萬元。公司凈利在2021年大幅下滑,并于2022年由盈轉虧,至今仍未扭虧。

1月25日,深水海納發布了2024年業績預告。公司業績預計出現較大虧損,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損范圍在1.35億元至2.55億元,扣除非經常性損益后的凈虧損為1.36億元至2.58億元。這一業績表現無疑給公司的發展蒙上了一層陰影。

除了業績下滑之外,深水海納還面臨著資金緊張的局面。目前,公司有35個銀行賬戶被凍結,凍結資金余額合計4022萬元。此外,控股股東李海波及其一致行動人的質押率高達92.57%,這不僅嚴重限制了公司的融資能力,也增加了公司的財務風險。

截至2024年11月29日,公司及控股子公司在過去12個月內累計發生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計約為1.16億元,占公司凈資產絕對值的11.52%。其中,尚未結案的案件金額為9286萬元。由于這些案件尚未開庭審理或調解,它們對公司的財務狀況和利潤也存在著不確定的影響。

在這種困境下,深水海納通過引入國有資本,希望能夠增強公司的資金實力和市場競爭力,從而推動其在環保領域的進一步發展。

多家環保民企易主國資

深水海納并非個例,近年來,環保行業出現了多家上市公司易主國資的現象。

就在前不久,博世科發布公告,2025年1月20日,公司原控股股東寧國國控與南寧化工集團簽署《表決權委托協議》,將其合計1.23億股股份(占公司總股本的22.95%)的表決權全權委托給南化集團行使南化集團已成功取得公司控制權,公司實際控制人將變更為廣西自治區國資委。 兜兜轉轉,博世科終回歸,只是從廣西民企變為廣西國企。

2024年12月25日,興源環境發布公告,宣布公司控制權成功變更。錦奉科技成為公司的新控股股東,實際控制人變更為寧波市奉化區國有資產管理中心。寧波國資正式接管興源環境,該公司也由此從民營企業轉變為國資控股企業。

興源環境和深水海納的實際控制人將轉變為國資,這在一定程度上反映了環保民企所面臨的困境。數據顯示,2024年上半年環保行業收入和利潤普遍下滑。上半年,全口徑上市公司收入同比降低1.6%,利潤更是大幅下滑12.8%。

在“2024中國環境企業營收前50”榜單中,國資企業數量增加至37家,而民營企業則減少至13家,顯示出在營收前列的企業中,民營企業的比例正在逐步降低。

與此同時,國資背景的企業通常具有更強的融資能力和社會資源,能夠幫助企業解決資金緊張的問題,推動項目落地和業務拓展。引入國資能為環保企業帶來了強大的資金支持和資源優勢,易主國資也就成了順理成章之事。

小結

深水海納易主國資既是其在困境中尋求突破的重要舉措,也是環保行業轉型與探索的一個縮影,而這或許只是環保行業變革的一個開端。未來國資與民企的合作模式將更加多樣化,優勢互補將成為行業發展的主流趨勢。

國資的入主將為環保企業帶來資金、資源和政策支持,有助于提升企業的抗風險能力和市場競爭力。而民營企業則可以憑借其靈活的機制和創新能力,與國資企業形成良好的互補效應。這種合作模式將為環保行業的發展注入新的活力,推動行業實現可持續發展。

目前環保行業正處于變革的關鍵時期。面對激烈的市場競爭和復雜多變的市場環境,企業需要不斷創新和探索,尋求新的發展機遇。而國資與民企的合作,或許將成為未來環保行業發展的新方向。