化學科學與工程學院費泓涵教授和張弛教授團隊在精準修飾氯化鉛框架材料并應用于光催化好氧氧化方面取得重要進展,研究成果發表于《德國應用化學》

近日,同濟大學化學科學與工程學院張弛教授和費泓涵教授團隊合作在《德國應用化學》(Angewandte Chemie)期刊上發表題為“Precise Single-Atom Modification of Hybrid Lead Chlorides for Electron Donor-Acceptor Effect and Enhanced Photocatalytic Aerobic Oxidation”的研究論文。

從綠色和可持續的角度來看,多相光催化驅動的有機合成具有節能、操作簡單、安全性高等優點,已成為替代傳統高溫高壓合成的理想策略。傳統有機鹵化鉛由于具有寬可見光吸收、高吸收系數和優異的載流子輸運性能,在光催化有機轉化中展現出巨大的應用潛力。然而,這類材料在高極性環境中的穩定不足問題和較難被復雜官能團修飾的問題,極大地限制了其在各種催化反應中的應用。

針對這一問題,化學科學與工程學院費泓涵教授課題組近年來致力于構建配位組裝高穩定性的有機鹵化鉛框架,通過鹵化鉛單元和有機羧酸的配位驅動組裝,顯著增強了材料的結構穩定性,使其在水相條件和高極性有機溶劑中表現出優越的化學穩定性,遠超傳統鹵化鉛鈣鈦礦材料。同時,這類材料具備與鹵化鉛鈣鈦礦類似的光物理性質,包括可調節的帶隙和優良的載流子輸運機制,從而在無犧牲劑的條件下成功實現了光催化水分解和光催化CO2還原。

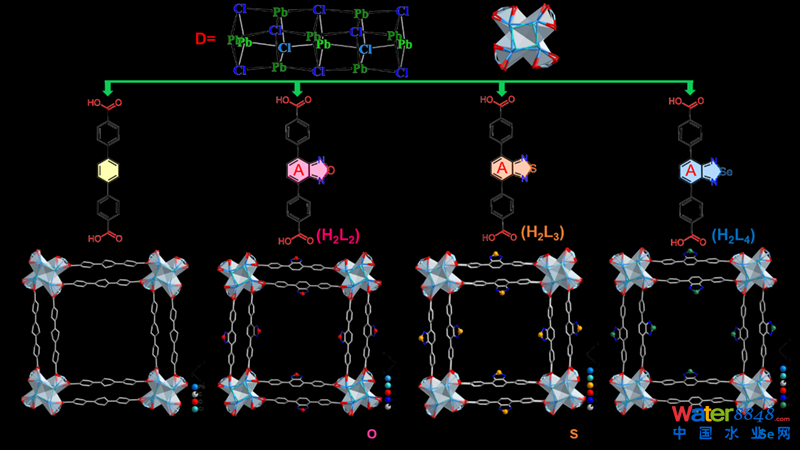

近日,化學科學與工程學院張弛教授和費泓涵教授團隊通過晶體工程方法構建了一類具有電子供體-受體(D-A)效應和原子級(O, S, Se)精準修飾的鹵化鉛框架。該系列鹵化鉛材料由一維線性[PbCl]+鏈作為無機構建單元,并采用苯并惡二唑、苯并噻二唑或苯并硒二唑功能化的羧酸分子作為配體支柱。帶有吸電子基團的有機配體與富電子鹵化鉛單元之間形成了高效的共價鍵合,不僅有效促進了電荷分離,還增強了本征結構穩定性。這項研究是首次將苯并惡二唑、苯并噻二唑或苯并硒二唑基團與光活性鹵化鉛SBU配位協同作用的MOF應用于光催化領域。該系列材料在C(sp3)-H鍵的活化、芐胺氧化偶聯、苯硼酸氧化和硫化物選擇性氧化等反應中表現出定量產率,性能超過了此前報道的絕大部分金屬鹵化物和傳統MOF材料。更重要的是,這些光氧化反應能夠由自然光和空氣環境驅動,無需任何添加劑,即可獲得定量產物。

穩定性測試表明,這類配位組裝的鹵化鉛MOFs在寬pH范圍和多種有機極性溶劑中表現出高化學穩定性。能帶結構分析揭示了此類材料在多種光催化有機氧化反應中的熱力學可行性。光物理測試結果表明,不同電子受體的加入逐步調控了鹵化鉛基MOF的光物理性質,其中苯并硒二唑功能化的鹵化鉛MOF表現出最寬的可見光吸收范圍、最低的激子結合能、最高的載流子分離效率以及最高活性氧(ROS)生成效率。軌道態密度計算結果表明,無機鹵化鉛單元和有機配體分別作為電子供體和受體,形成本征的D-A雜化結構,實現了電子和空穴的高效空間分離。時間分辨熒光發射光譜以及飛秒瞬態吸收光譜證實了光電子從供體單元向受體單元的高效轉移。電化學測試以及表面光電壓測試顯示,加入電子受體單元后,鹵化鉛框架的電荷分離效率、載流子遷移率和載流子擴散長度均顯著提高。DFT理論計算進一步揭示,其中苯并硒二唑功能化的鹵化鉛MOF光催化好氧氧化反應效率的增強歸因于Se基電子受體單元抑制的電子-空穴復合及增強的O2活化。

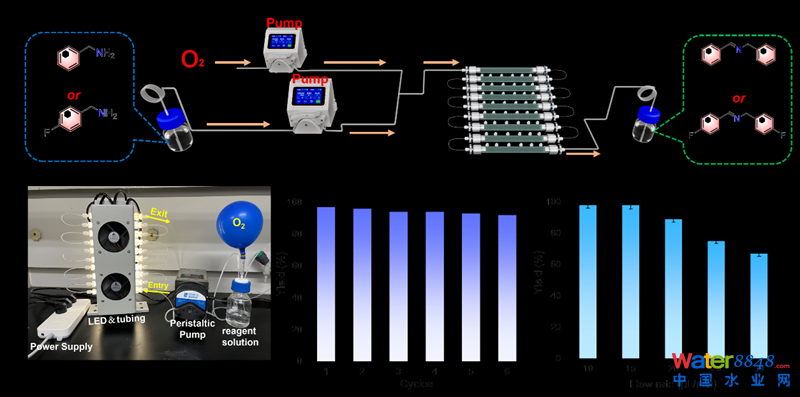

此外,研究團隊設計開發了一種連續流光反應器,以解決傳統小批量合成的瓶頸問題,成功將鹵化鉛框架作為非均相光催化劑固定在光催化流動系統中,實現了克級高附加值氧化產物的流動型合成,且轉化效率優異。重要的是,流動型裝置顯著降低了有毒Pb2+的浸出風險。

該研究提出的配位組裝策略在原子水平上精確修飾有機鹵化鉛框架結構,促進了無機鹵化鉛單元與有機配體的配位協同作用,為高穩定鹵化鉛MOF型光催化劑的設計開發提供了新的思路。

化學科學與工程學院張弛教授和費泓涵教授為論文共同通訊作者,博士生李玉孔為論文第一作者,吳超老師和張清然老師為研究工作提供了支持。該研究工作得到了國家自然科學基金、上海市科委、小米青年學者和同濟大學學科交叉聯合攻關項目的資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202415896