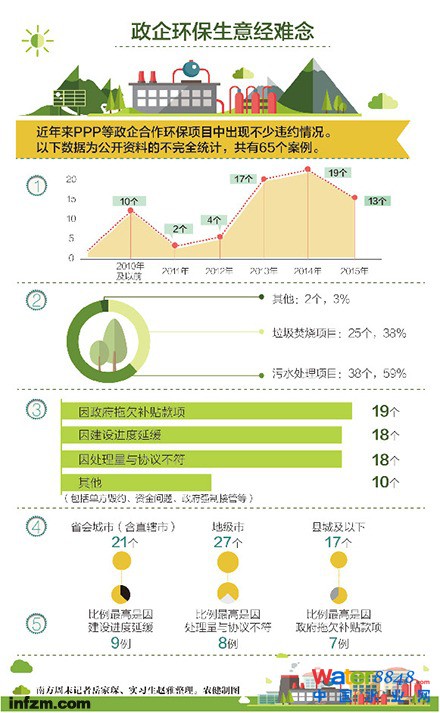

近十年來,在環(huán)保基建項(xiàng)目中有65個(gè)公開報(bào)道的政企違約案例,這集中在污水處理和垃圾焚燒項(xiàng)目。但這僅是冰山一角,企業(yè)經(jīng)常是“打掉牙齒咽進(jìn)肚”。

最常見的違約情況是政府欠費(fèi),縣級(jí)及以下政府較多此類;省會(huì)城市則主要是因?yàn)猷彵苓\(yùn)動(dòng);地級(jí)市則是因處理量與協(xié)議不符。

嚴(yán)重后果是污染環(huán)境。陜西一家污水處理廠污水直排渭河,原因是政府欠費(fèi),企業(yè)停運(yùn)。政企雙方甚至對(duì)簿公堂。

“沒有人愿意和政府關(guān)系搞僵,除非萬不得已。”水務(wù)資深人士董智明對(duì)南方周末記者表示。

而這樣的“萬不得已”,近年來在環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中卻屢有發(fā)生。最近的是青海西寧,企業(yè)起訴政府違約拖欠污水處理費(fèi)用3000萬元,政企最終翻臉。

上述環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,主要包括污水處理、垃圾焚燒等。政府以公私合作的模式,在公共服務(wù)領(lǐng)域與企業(yè)開展合作。對(duì)于企業(yè)來說,這門生意的明顯特征是,政府付費(fèi)。而政府能否履約,是項(xiàng)目的最大風(fēng)險(xiǎn)所在。

2015年9月17日,全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)起草了《關(guān)于環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目違約情況的調(diào)研》,劍指政府拖欠企業(yè)費(fèi)用、實(shí)際處理量波動(dòng)大、調(diào)價(jià)機(jī)制備受詬病等六大問題。“企業(yè)普遍認(rèn)為地方政府欠缺契約精神和法律意識(shí),上級(jí)政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下級(jí)政府的監(jiān)督和履約檢查。”《調(diào)研》如是寫道。

南方周末記者根據(jù)公開資料進(jìn)行不完全統(tǒng)計(jì),檢索到共65個(gè)發(fā)生違約情況的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。涵蓋了東、中、西部地區(qū),包括垃圾焚燒、污水處理等項(xiàng)目類別。其中最早的發(fā)生在2004年,最晚的則在2015年10月才見諸報(bào)端。

在濟(jì)邦咨詢公司董事長(zhǎng)張燎看來,這僅僅是冰山一角。在他十余年的從業(yè)經(jīng)歷中,至少三成項(xiàng)目都存在政府違約情況。

對(duì)此,《調(diào)研》也提到:“環(huán)保企業(yè)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中傾向于與各地政府維護(hù)良好關(guān)系,適當(dāng)妥協(xié)讓步以利于項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。因此,目前明確以違約形式結(jié)束項(xiàng)目的企業(yè)并不多。”畢竟,一個(gè)PPP項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),與政府的合作期將長(zhǎng)達(dá)25至30年。

“發(fā)生違約情況,企業(yè)一般會(huì)去找領(lǐng)導(dǎo)、跑關(guān)系、說情,使用這些非正常的手段來解決。真正被報(bào)道、進(jìn)入仲裁或司法程序的,少之又少。”一位要求匿名的環(huán)保企業(yè)人士表示。

國(guó)家決策層亦看到了這一頑疾。在2014年底發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》明確寫道,政府有關(guān)部門要嚴(yán)格按照預(yù)算管理有關(guān)法律法規(guī),完善財(cái)政補(bǔ)貼制度,切實(shí)控制和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

1重災(zāi)區(qū):污水和垃圾處理

雖然沉疴已久,但所有受訪專家和業(yè)內(nèi)人士均表示,談宏觀的違約表現(xiàn)和原因可以,但涉及具體案例,則是一件比較敏感的事。“畢竟所涉及的對(duì)象多是各級(jí)人民政府”。

根據(jù)目前的條件,南方周末記者對(duì)違約情況進(jìn)行分析。由于僅使用公開報(bào)道的案例作為樣本,因此樣本數(shù)據(jù)并不一定具有代表性,僅供參考。

在65個(gè)被檢索到的案例中,2013-2015年的三年間,均發(fā)生了十余例,占比都在20%-30%之間。這也反映出,盡管違規(guī)案例不少,但始終沒有較好的政企約束辦法。

問題集中在產(chǎn)業(yè)化程度較高的環(huán)保領(lǐng)域,垃圾焚燒和污水處理里的違規(guī)項(xiàng)目共占了97%,但后者明顯多于前者,多了13例。

“垃圾焚燒項(xiàng)目比較特殊,垃圾焚燒項(xiàng)目的收入除了政府付費(fèi)外,還有發(fā)電所得。而其它多數(shù),如污水處理、河道整治、土壤修復(fù),其收入來源有且僅有政府部門的付費(fèi)。”張燎介紹,“然而,這并不意味著垃圾焚燒項(xiàng)目沒有來自政府違約的風(fēng)險(xiǎn)。不論是發(fā)電所得還是垃圾焚燒費(fèi),都依賴于充足的垃圾供應(yīng)量。而垃圾的回收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)是由政府管理的,因而風(fēng)險(xiǎn)依然來自于政府的履約誠(chéng)信。”

供應(yīng)量問題同樣作用于污水處理項(xiàng)目,污水管網(wǎng)掌握在政府手中,因而污水量也并非企業(yè)可以決定的因素。

如據(jù)2015年10月26日《華商報(bào)》報(bào)道,陜西再生資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠自2014年5月建成后,始終沒有投入使用,成為“曬太陽工程”。企業(yè)負(fù)責(zé)人解釋原因?yàn)椋簾o污水可處理。對(duì)此,禮泉縣環(huán)保局對(duì)媒體的回應(yīng)是,招商情況不理想,外圍管網(wǎng)還沒鋪設(shè)完畢。

“政府違約的形式,主要包括前期準(zhǔn)備工作不充分、垃圾污水供應(yīng)量不足、調(diào)價(jià)困難、不按時(shí)足額付費(fèi)等幾類。”張燎向南方周末記者說。

“吃不飽”的情況,更多發(fā)生在地級(jí)市。該級(jí)別城市的21個(gè)案例中,因處理量與協(xié)議不符的有8個(gè),約占30%。

在65個(gè)違約案例中,按照違約形式分,政府拖欠款項(xiàng)的、處理量與協(xié)議不符的、政府前期準(zhǔn)備工作不充分導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度延緩的,都各占近三成。另有其中一方單方面毀約、資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題、政府強(qiáng)行霸占環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施等其他原因,占15%。

“而在實(shí)際操作中,政府拖欠款項(xiàng),包括不足額、不及時(shí)付費(fèi)兩種情況的,粗略統(tǒng)計(jì)大約會(huì)占到一半。”董智明判斷。

2欠費(fèi)持久戰(zhàn)

在上述各類違規(guī)情況中,最讓企業(yè)頭疼的就是欠費(fèi)。

“聽到小道消息,2015年4至5月份的垃圾處理費(fèi)已經(jīng)從上面撥下來了,盡管還有一些程序要走。”2015年11月17日,云南昆明一家垃圾焚燒企業(yè)負(fù)責(zé)人于華對(duì)南方周末記者說。

而這句話是有前因的。“從2008年開始投產(chǎn)后,政府就有欠款行為,一直持續(xù)到現(xiàn)在。截至目前一共欠費(fèi)9000萬元。”于華說。而2015年的垃圾處理費(fèi)目前只收到第一季度。

另外,在該企業(yè)與昆明市城管局簽訂的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議上,垃圾處理費(fèi)被明確寫為90元/噸,而企業(yè)實(shí)際所得垃圾處理費(fèi)不足70元/噸。

除了上述情況,政府或不足額付費(fèi),或不及時(shí)付費(fèi)的情況,還有很多:根據(jù)公開資料,遼寧大伙房水庫上游污水處理廠,被拖欠費(fèi)用1300萬元;河南安陽市波宗村污水處理廠,被拖欠費(fèi)用2816萬元;福建明溪縣城區(qū)污水處理項(xiàng)目和生活垃圾無害化處理項(xiàng)目,被拖欠1300萬元

有的甚至達(dá)數(shù)億金額之巨。2015年9月10日,中原環(huán)保發(fā)布公告,公司于9月8日收到鄭州市財(cái)政局拖欠的污水處理費(fèi)4.39億元。

根據(jù)董智明的經(jīng)驗(yàn),政府一般不會(huì)直接說不付費(fèi),多是拖著。“財(cái)政困難,暫時(shí)沒錢支付,再等等”“過段時(shí)間會(huì)有專項(xiàng)資金來,到時(shí)候一定解決”“現(xiàn)在有一點(diǎn)資金了,先把前幾個(gè)月的結(jié)了,剩下的下次再說”

不過,在政府看來,企業(yè)亦有不當(dāng)行為,常見的是污水、垃圾等處理結(jié)果不達(dá)約定標(biāo)準(zhǔn),而如青海西寧的案例中,則是上級(jí)部門文件與當(dāng)?shù)卣蠛贤s定不同造成的。

根據(jù)65個(gè)公開案例的統(tǒng)計(jì)分析,政府拖欠款項(xiàng)多發(fā)生在縣級(jí)以下政府,縣級(jí)以下的17個(gè)違約案例中,有7個(gè)是因?yàn)檎房睿哌_(dá)41%。其次是省會(huì)城市,占省會(huì)案例的29%。地級(jí)市的比例為22%。

“相較大中城市而言,縣級(jí)財(cái)政更容易出現(xiàn)財(cái)政資金困難問題,且契約精神相較大中城市也更差,因而欠款問題占比更大。”上述匿名企業(yè)人士分析,“相對(duì)的,大城市由于民眾受教育程度高,對(duì)于垃圾焚燒等項(xiàng)目的敏感度也更強(qiáng),所以多發(fā)生鄰避運(yùn)動(dòng),影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。”

根據(jù)南方周末記者統(tǒng)計(jì),省會(huì)城市及直轄市中,因建設(shè)進(jìn)程延緩導(dǎo)致違約的占到43%。

3政企扯皮之后

“企業(yè)經(jīng)不住這樣一直耗下去,成本總是剛性的。可以拖欠職工幾個(gè)月工資嗎不能;可以拖欠幾個(gè)月水電費(fèi)嗎不能;可以拖欠幾個(gè)月稅費(fèi)嗎不能。”上述匿名企業(yè)人士說道,“一般企業(yè)會(huì)嘗試盡了各種方式,無效之后,才和政府撕破臉。還有很多委屈,都是打掉牙齒咽進(jìn)肚的。”

嚴(yán)重后果是污染環(huán)境。2015年2月6日,陜西三原玉龍污水處理公司的設(shè)備停止運(yùn)行,三原縣城每日3萬噸污水直排入渭河支流。而據(jù)污水處理公司對(duì)媒體表示,是因?yàn)槲鬯幚碣M(fèi)無法及時(shí)收到,導(dǎo)致企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金鏈斷了。由于無法按時(shí)還款,企業(yè)的污水處理系統(tǒng)主控電腦被債權(quán)人扣押,企業(yè)不得不停止運(yùn)行。

隨后,三原縣環(huán)保局對(duì)該公司不正常運(yùn)行、逃避監(jiān)管的違法行為,移送公安機(jī)關(guān)并對(duì)其負(fù)責(zé)人予以拘留。后雙方甚至對(duì)簿公堂。

而在大中城市,常見的是鄰避運(yùn)動(dòng)。張燎多年前曾受江蘇一地政府委托,參與生活垃圾焚燒項(xiàng)目。因?yàn)槿罕姺磳?duì),項(xiàng)目一拖三年,導(dǎo)致協(xié)議無法履行。每拖一年,社會(huì)投資方都會(huì)承受巨大損失。

“這也并非政府愿意看到的結(jié)果。”董智明認(rèn)為,發(fā)生此類問題,企業(yè)也應(yīng)該多加理解。

“對(duì)于此類與當(dāng)?shù)毓姕贤ǖ呢?zé)任,具體由何方主體承擔(dān),損失由何方賠付,都是懸而未決的難題。”《調(diào)研》中如是寫道。

政府違約拖欠企業(yè)款項(xiàng),或長(zhǎng)期未按照協(xié)議所載的條件提價(jià),或垃圾、污水量不足,導(dǎo)致環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,致使垃圾、污水停止處理或處理不合格。而由于企業(yè)處理停滯,原本尚存一絲可能的處理費(fèi)用,也變得不可能,這樣又加劇了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難,形成惡性循環(huán)。

而源源不斷產(chǎn)生的垃圾和污水,則無法得到妥當(dāng)處理。“損害的最終是環(huán)境,扯皮的是政府和企業(yè)。”董智明認(rèn)同上述惡性循環(huán)的模式,并這樣總結(jié)。

4“這是整個(gè)社會(huì)的問題”

“問題一直存在,而地方政府部門履約能力和意識(shí)的提升,卻非一朝一夕能夠解決。”多位受訪者均這樣認(rèn)為。

《調(diào)研》給出了籠統(tǒng)的回答:需進(jìn)一步完善交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管架構(gòu)等規(guī)范性和可操作性的配套政策,以約束地方政府及企業(yè)的違約行為。

盡管如此,張燎則認(rèn)為仍可以做些技術(shù)性的改進(jìn):“比如政府部門將雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系進(jìn)行詳細(xì)的梳理,厘清設(shè)計(jì)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)邊界,如定價(jià)成本和服務(wù)價(jià)格涵蓋的范圍等。”

對(duì)于具體的污水、垃圾供應(yīng)量不足問題,董智明表示,應(yīng)該強(qiáng)化項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)和保底或基本水量制度。企業(yè)投資完成后,不論是否有水進(jìn)廠,政府都應(yīng)該以70%的保底水量進(jìn)行結(jié)算。這樣至少可以覆蓋或部分覆蓋企業(yè)固定投資成本。

“我認(rèn)為,像這樣的項(xiàng)目,好的辦法是:合同條款應(yīng)該向社會(huì)公布,接受公眾監(jiān)督。畢竟這筆錢都是來自納稅人。”中國(guó)城市建筑設(shè)計(jì)研究院總工徐海云對(duì)南方周末記者說。

亦有觀點(diǎn)認(rèn)為,企業(yè)在違約中也應(yīng)承擔(dān)一定的責(zé)任,存在違約行為的并非只有政府。“一個(gè)巴掌拍不響,違約是雙方的。”北京大岳咨詢有限公司總經(jīng)理金永祥對(duì)南方周末記者表示,“如果說政府違約,其實(shí)社會(huì)資本違約的情況也很嚴(yán)重。例如惡意搶標(biāo),中標(biāo)后迫使政府漲價(jià)等行為。”

徐海云亦對(duì)于雙方承擔(dān)責(zé)任的說法表示認(rèn)同。徐海云認(rèn)為,有些時(shí)候,是企業(yè)違約在先,政府違約在后。

“而目前,最后的結(jié)果就是,雙方相互不信任,最終出現(xiàn)摩擦,甚至交叉違約。”金永祥說,“契約意識(shí)差,這并不是環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的問題,而是整個(gè)社會(huì)的問題。”

環(huán)保基建成潮流 政府違約成疾:環(huán)保企業(yè)難念政府經(jīng)