污水廠提標特輯 | 清華施漢昌教授:污水處理高排放標準與ICA技術的發展

能源/環境

清華大學環境學院 施漢昌教授

一、高排放標準對污水處理的要求

2020年的目標:長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例總體達到70%以上,地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內,地級及以上城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于93%。

“十三五”期間環保部發布了《國家環境保護“十三五”環境與健康工作規劃》,可惜不是很受人關注,這個文件的發布,代表了“十二五”到“十三五”的轉變,環境與健康事關國家的長期長治久安和民族繁衍,是一個復雜的科學問題,也是一個關注度極高的社會敏感問題。把環境健康風險控制在可接受水平,將其作為推動環保事業發展的新動力,對于促進生態文明建設具有重要意義。

我們國家是人口大國,人口分布不平均,主要集中在東部,所以東部生態環境壓力非常大。東部沿海11省市占國土面積13.5%,擁有全國人口的41.2%。生態環境承載著人類活動的巨大壓力,水環境容量不足。城市化發展和人口的進一步聚集,使城市生活污水和工業廢水的排放量持續增加。預計到2030年達到約600 億噸,是當前的1.6 倍。由于水環境承載力不足,還有人口進一步的聚集,對污水處理的要求越來越高。

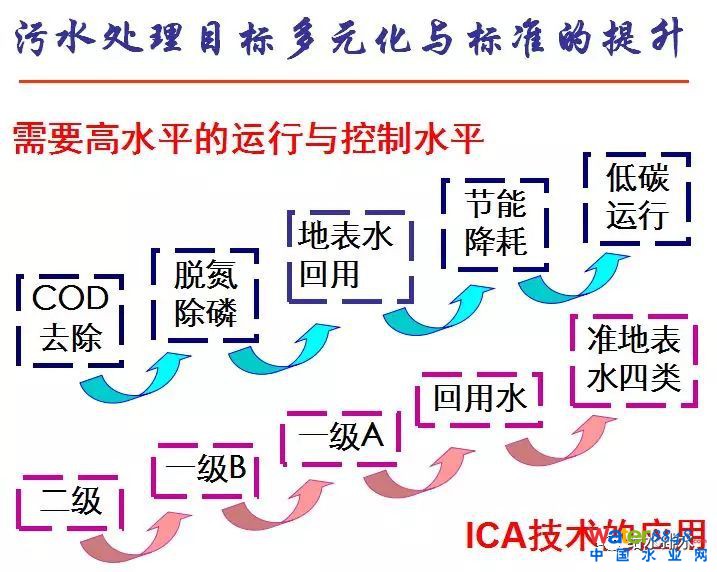

長期以來,不斷有一些新的排放標準推出,包括原來2002年推出的GB18918標準,還有地方標準嚴于國家標準的情況,原來一直說國家標準是一刀切,可現在北京、天津、江蘇、合肥的地方標準都比國標還高。這些標準里,氮磷控制比原來一級A要嚴,COD也從一級A的50降到30甚至20。從環境風險和環境健康角度去看,這部分其實除了對有機物耗氧考慮,還有微量污染物的環境風險考慮。之前一級A的標準是為了滿足再生水的要求,現在新的再生水標準也在制定之中,會進一步推進我們水處理技術發展。

從污染處理目標物的發展來看,原來主要是去除COD和氮磷,現在關于環境風險還要加上新興污染物包括抗生素和內分泌干擾物,最終要考慮安全,還有生物毒性和環境風險。

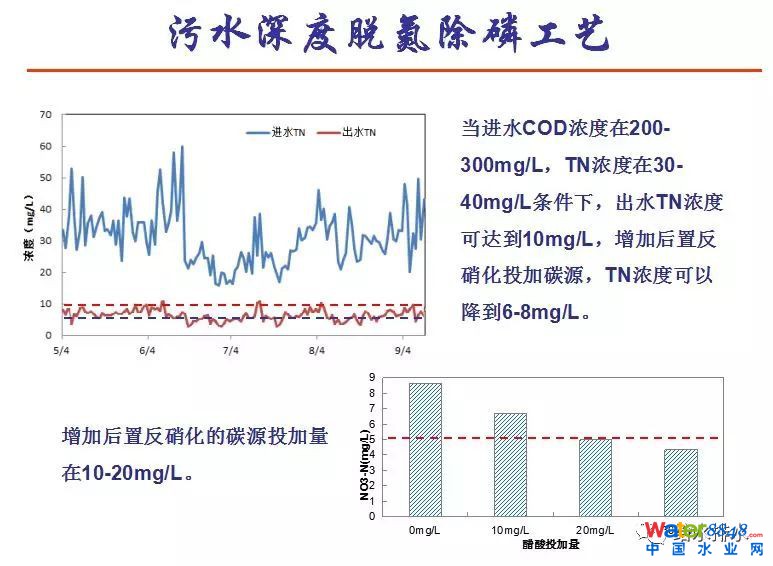

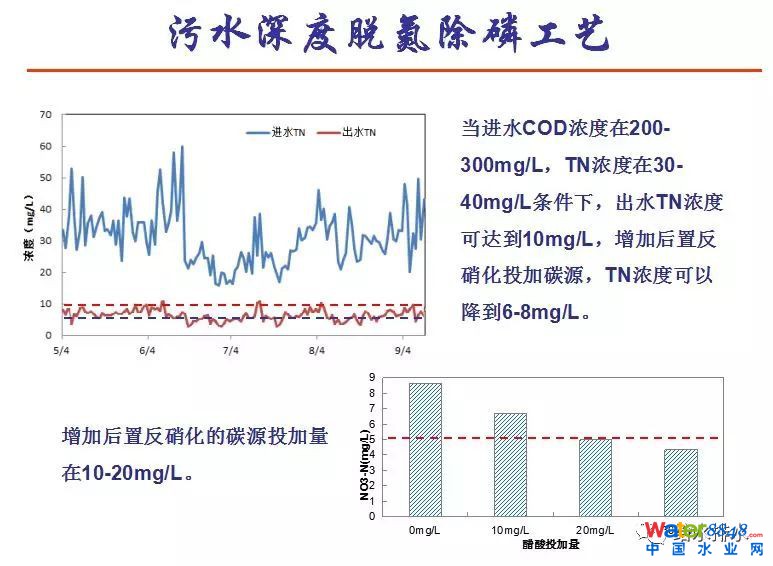

以江蘇某廠為例,進水COD濃度在200、300mg/L,TN濃度在30、40mg/L條件下,出水TN濃度可達到10mg/L,COD可以小于30mg/L。微量污染物方面,對于24種抗生素,測定可以達到57%的去除率,對內分泌干擾物也可以達到一半以上。當然這樣的深度處理會增加成本,根據水質的不同,運行成本的增加大概在每噸水0.3~0.5元的水平。

二、ICA技術對高標準污水處理的支撐

國際水質協會(IAWQ)在七十年代提出ICA技術的概念,即儀器化(Instrumentation)、控制化(Control)和自動化(Automation),是水處理自動化技術發展的三個階段,每個階段是后續階段的保證和基礎。

ICA的技術核心是檢測儀器、數學模型和過程控制系統。

ICA的概念從提出到現在已有40多年,實踐證明,應用ICA技術的污水處理工程設施比單純由人工操作的系統具有很大優勢。這種優勢體現在系統反應更為快捷,動作更為精確,可以有效地節省能源和藥劑,減輕沖擊負荷對處理系統的危害,提高系統運行的穩定性。

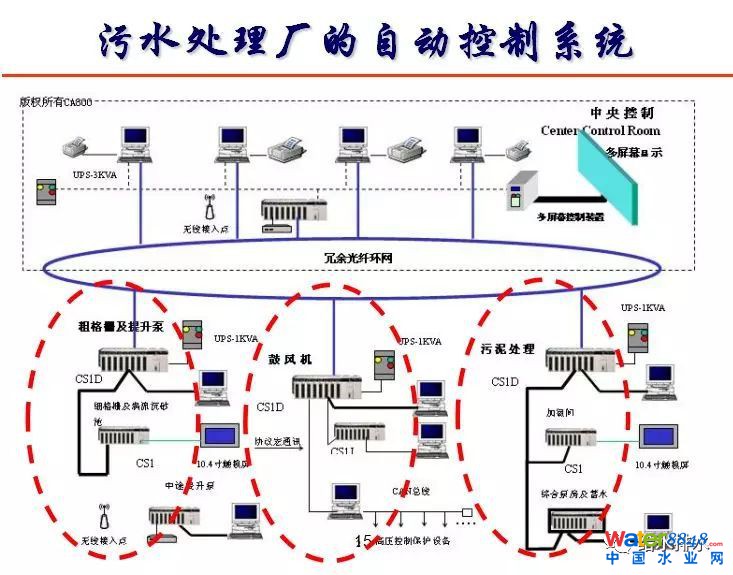

一般污水處理廠,從控制系統看基本就三大塊。一塊是預處理的控制,一塊生物二級處理,再有一塊深度處理。如果從排水管網末開始算,一直到污水處理廠一級處理二級處理和深度處理到硝化水體,要測和控的環節并不多。

總的來講,從高排放標準的污水處理,它的監測和節能,其實是要從整個工藝系統去考慮。越往后水的濃度越低的時候,你要去除COD,它的代價越高,要想做節能在整個系統上,從進水提升到曝氣池的供氧,綜合考慮才是比較合理。

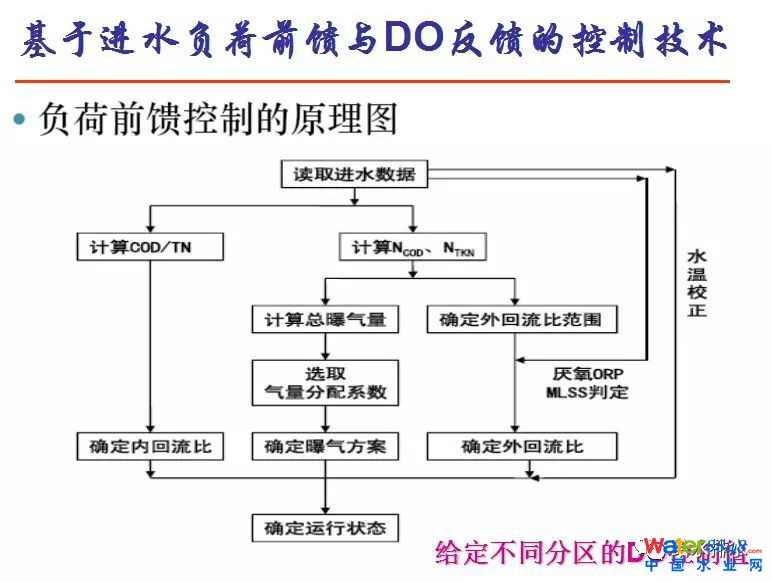

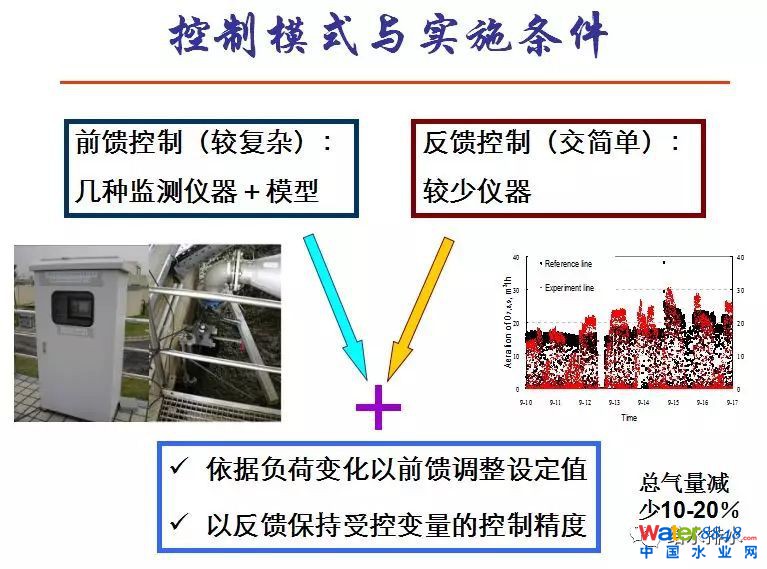

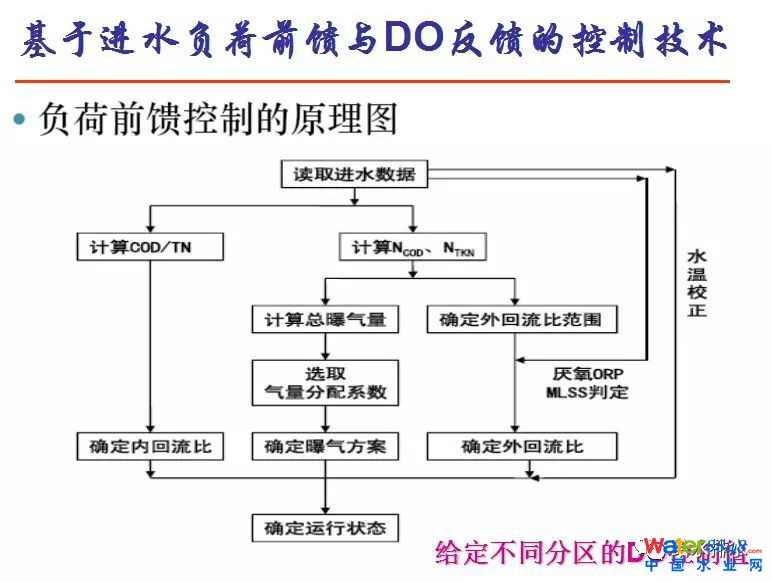

從控制模式總體來講,要求比較高的處理廠,應該是前饋控制和反饋控制前饋控制,根據來水變化設定殘定值,反饋控制,運行儀器運行在設定值的附近。這樣一個系統,一般來講,比較好的是通過對污水處理來給個負荷作為前饋控制,可以通過進水的數據測定計算碳源、氮源控制回流,可以形成前饋和反饋控制相結合的控制系統。

經常有人問ICA的控制模型能不能用在污水處理上。ICA是很好的原理模型,但是很復雜,這樣的模型不能直接用在污水廠的PRC控制,我們現在用的PRC控制系統沒有這么強的計算能力,用IAL模型,可以做運行的條件,有了運行條件以后,將其離散。污水廠實際的調整不是實時在那不斷調,按點調不可能,所以離散化變成階段條件,一段負荷是一個運行調劑,形成離散負荷條件。根據離散負荷條件,做出離散運行因素條件,這樣形成控制模型。這個模型按照常理的POC,這么多年我們基本做的這樣一種模型。

如果說要降低曝氣能耗,可以做溶解氧的測試、風機控制等。加藥控制,加藥量降低15%到10%,降低藥劑經濟效益。

三、精準化的監測與控制新技術

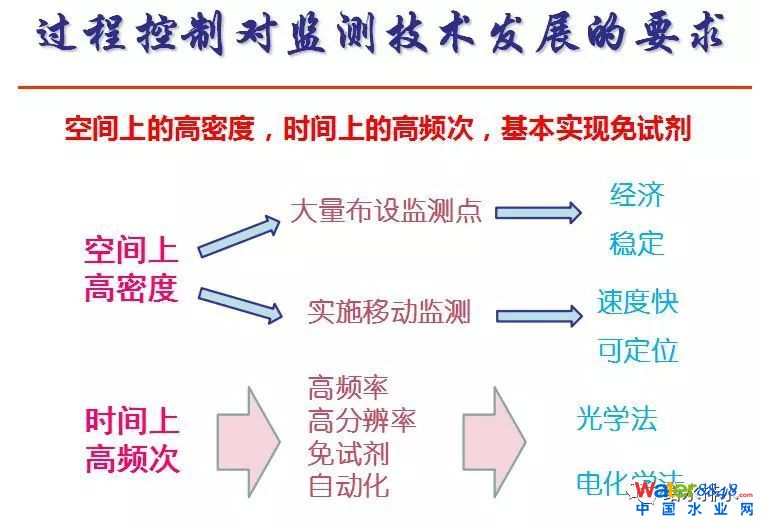

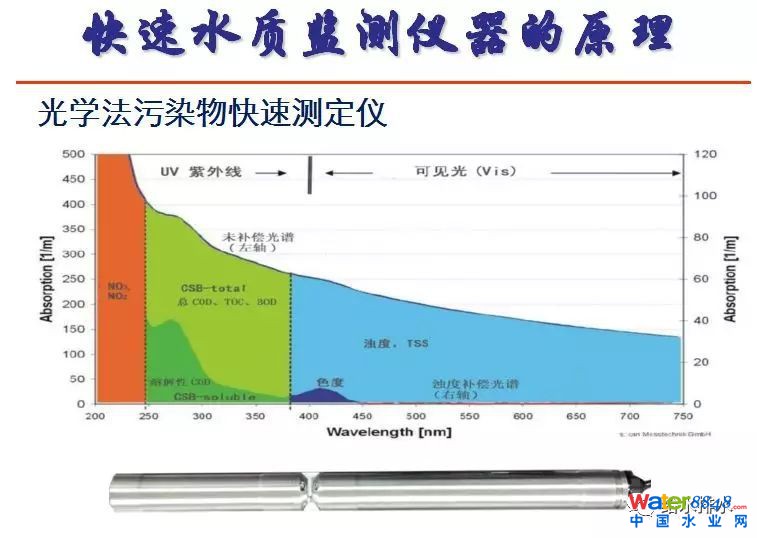

結合到更高標準的要求有一些新的監測技術和控制技術發展。從運行角度,我們是希望有更大量數據能夠實時準確告訴我們這個系統狀態是什么樣。所以一個是在空間密度上可能要增加測試,在時間頻次上也要增加測試。既然這樣要求,就有兩方面,一方面就說我這個儀器比較廉價,經濟穩定,能夠快速測定。還有,如果頻次增高,最好是免試劑頻次。

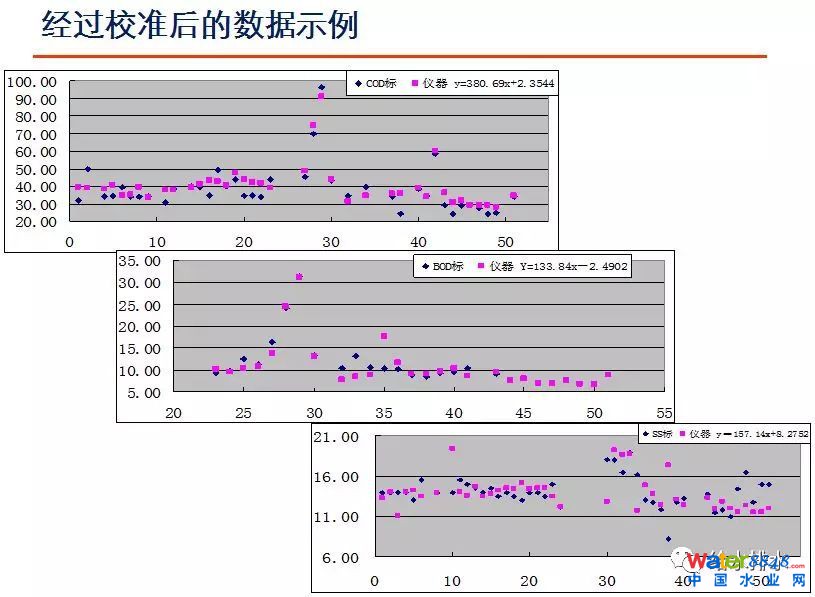

所以這里頭像光學法COD的儀器,測總氮、氨氮的儀器是適合用的,不是用在超標不超標的情況下,這些儀器校準好是可以用的。

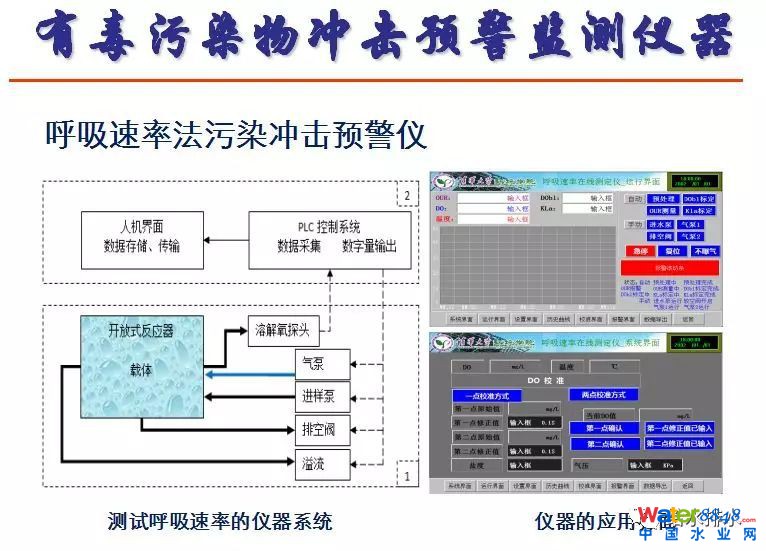

控制更精細化,工業廢水、雨水或者高負荷某種水進來以后需要預警儀,呼吸速率,可以測出毒性。微量污染物傳統來講是拿色譜儀器做的,第一,成本很高,第二,不能實時得出結果。

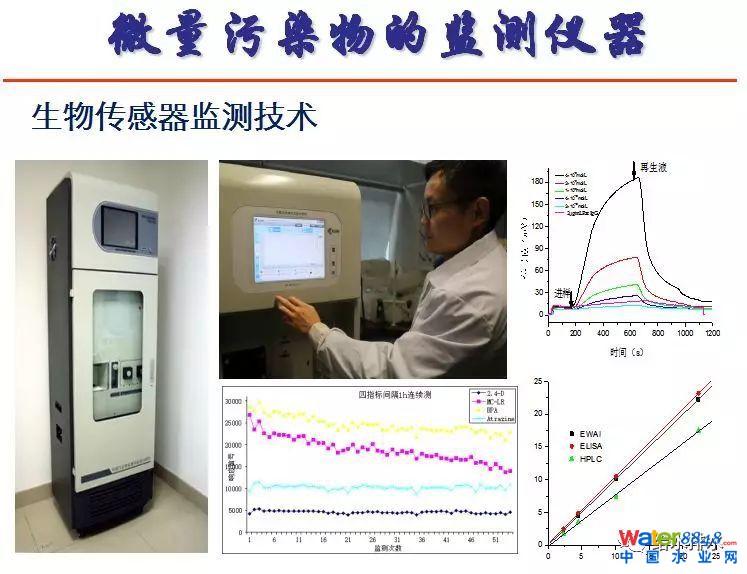

微量污染物可以用生物傳感器監測技術,在芯片表面,激光鏡產生V的能量,芯片表面消失了敏感物質,進來的水樣經過,比如說抗體和核算標記的進行反應,反應以后流過界面,表面就會把這些污染物識別的材料固定,固定以后,如果有激光進來就會發生熒光,熒光可以被測定。

這樣的儀器已經可以做到在線的監測儀器,這是儀器的原理圖。

這是這個儀器的外型。這個已經在一些監測站和污水處理廠末端出水進行樣機測試,這是測試數據,比如說和數據的比較還有連續測定當中測出儀器的穩定性。

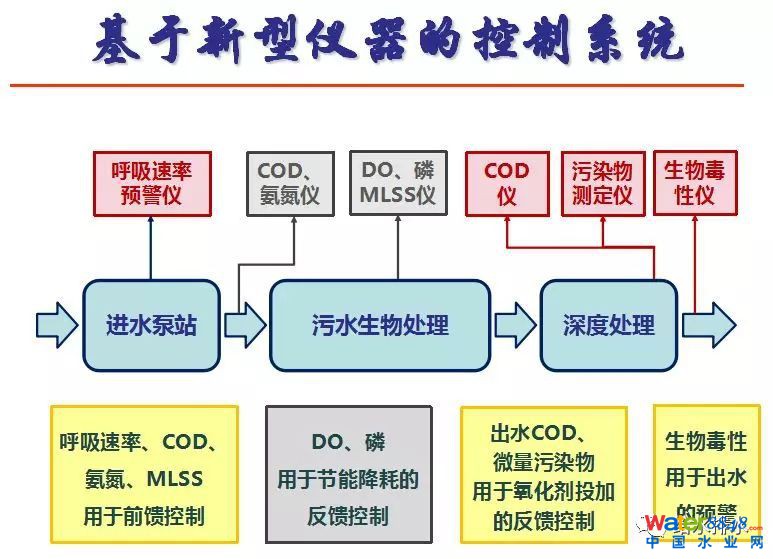

基于這些新儀器,將來污水處理廠的控制和測試系統,就會有所發展。

在進水有呼吸速率的儀器,對進水監測儀器,可以通過呼吸速率、氨氮等等給出更好的控制條件。污水生物系統上,有溶解氧還有污泥濃度,用來指導曝氣的控制。出水末端磷酸鹽濃度和流量指導加藥。深度處理里面,我們可以有COD在線測定儀,污染物的在線測定儀,這樣給出深度處理里邊的污染物和COD的量,可以用于控制深度處理里邊氧化劑的投量。氧化抗生素很有效,去除50%以上。氧化劑也是用電比較貴的,我們控制也是節約投加量。最后出水端,有生物毒性的監測,把關有沒有風險。

四、展望與結論

從今后發展看,多種技術來源交叉融合會形成新的監測的技術和控制的新技術。包括像生物技術、電子技術、信息電子發展很快都會影響我們行業。由此是信息化、數據分析、微加工和人工智能。智能化儀器虛擬儀器和微型傳感器都會發展到應用,這是將來一個發展趨勢。

我國水環境狀況與環境保護目標還存在相當大的差距,水污染控制任重道遠。污水處理的排放標準日趨嚴格,需要快速的監測技術和更精準的控制技術,以保證出水水質的穩定達標。

環境風險污染物的控制需要發展基于光學水質監測和微量污染物監測等非常規監測技術,將推動控制技術的新發展。

高排放標準的要求使污水處理工藝更加復雜,為ICA技術的應用提供了發展空間,將為我國污水處理廠自動化的發展提供有力的技術支撐。