➤ 污泥處理處置現狀與需求分析

➤ 污泥處理處置技術路線的選擇

➤ 穩定化處理過程分析及產物特征

➤ 穩定化過程物質轉化機理解析

➤ 穩定化處理產物可利用價值揭示

➤ 穩定化處理產物生態利用案例

污泥處理處置現狀與需求分析

唐建國:污泥穩定化處理產物轉化機理及可利用價值揭示

目錄

➤ 污泥處理處置現狀與需求分析

➤ 污泥處理處置技術路線的選擇

➤ 穩定化處理過程分析及產物特征

➤ 穩定化過程物質轉化機理解析

➤ 穩定化處理產物可利用價值揭示

➤ 穩定化處理產物生態利用案例

污泥處理處置現狀與需求分析

1、處置現狀

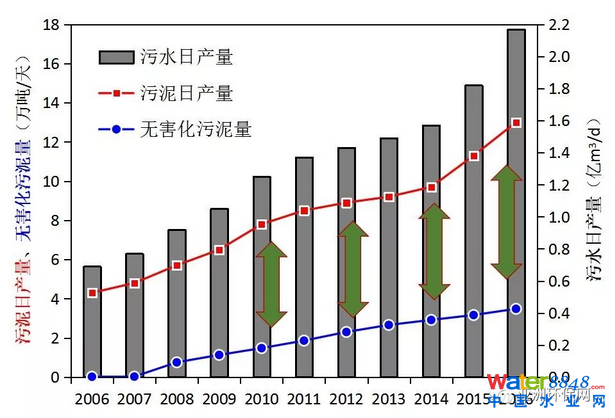

➤ 根據2016年國家住建部統計,我國日均污泥產量約13.0萬立方米(以含水率80%計),而污泥無害化處置設施規模僅為3.74萬立方米,處置率尚不足30%。

➤ “十三五”城鎮污水處理及再生利用設施建設共投資約5644億元。其中,新增污水處理設施投資1506億元,新增或改造污泥無害化處理處置設施投資294億元,長期的“重水輕泥”導致污泥嚴重“積壓”。

➤ 南北泥質差異大(VS/SS 35%~74%);合流制地區,污泥含砂量高、有機物含量低;

➤ 標準規范制度嚴格,未經穩定化處理的污泥不允許進入土地;對重金屬和持久性有機物的要求較為嚴格。

2、需求分析

◆資源緊缺 :污泥是氮、磷資源和有機質的載體(每千克干物質中含24 g磷化合物、44 g氮化合物),從污泥中回收磷已是大勢所趨,德國已實施強制磷回收。

◆ 能源價格上漲:高能耗處理工藝將受到限制,向污泥索要能源亦是大勢所趨。污泥厭氧消化產生的沼氣是清潔的生物質能源——降解1kg有機質產生0.8標立方米沼氣,1標立方米沼氣可發2.5度電。

◆ 土壤有機質流失:化肥的使用導致土壤有機質流失,近50年內土壤有機碳的損失量為380億噸,腐殖質損失量比1萬年農業文明以來平均腐殖質損失高約24.3倍。

◆ 碳排放量控制嚴格:受全球氣候變化的影響,碳足跡分析已成為比選和評價污水處理和污泥處理處置工藝技術路線的重要方法。

污泥處理處置技術路線的選擇

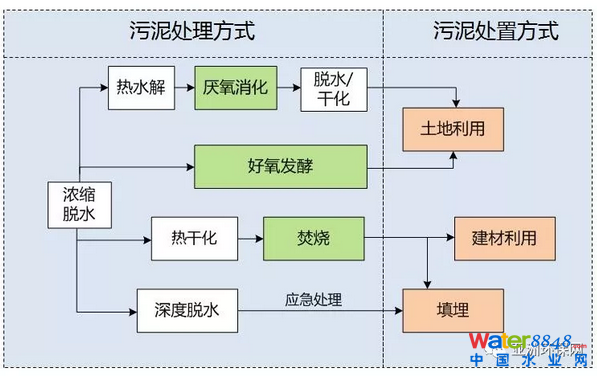

處理與處置的區別:處理的是原生污泥,處置的是處理后產物。

處理與處置的關系:處置決定處理,處理(產物)必須滿足處置要求。

污泥處理處置三條主流技術路線

有三點值得注意:

(1)應急不能夠替代主流;

(2)土地利用概念在我國太寬泛,缺少與后續銜接;

(3)焚燒不低碳。

1、污泥處置方式的選擇

產物資源化利用是污泥處置最高尚的目標。

選擇污泥處理處置技術路線的核心是選擇適合當地條件的處置方式和能夠滿足其產物處置要求的處理工藝。

為了確保處置的暢通,一個地區應該有應急情況下的處置方式,如焚燒的灰渣用于建材;或者厭氧消化、高溫好氧發酵的有機土用于園林綠化不暢通時,填埋是備用的處置方式。

污泥處置方式的選擇實際上是圍繞有益物質利用和有害物質影響這對矛盾展開的。

世界各國相關技術發展和進步也都是以弱化這一矛盾為目標,著力改善處理技術。

世界各國經處理后的污泥產物,大多以循環利用為主要處置方式。只有在污泥循環利用風險過大時,才考慮經焚燒處理,灰渣進行填埋。

當前,德國實施污泥前端進行厭氧消化,獲得沼氣能源,后端焚燒處置,并從灰渣中回收磷礦資源,實現資源的最大化回收。

國際上污泥循環利用情況

美國:60%農業利用;

英國:79%土地利用;

丹麥、挪威:70%以上;

法國:50%農業利用;

澳大利亞:55%農業利用;

奧地利:部分地區支持農用;

荷蘭、比利時:禁止農用;

德國:2017年8月出臺污泥法(AbfKlärV),強制磷回收,減少土地利用,但仍有30%農用和景觀用。

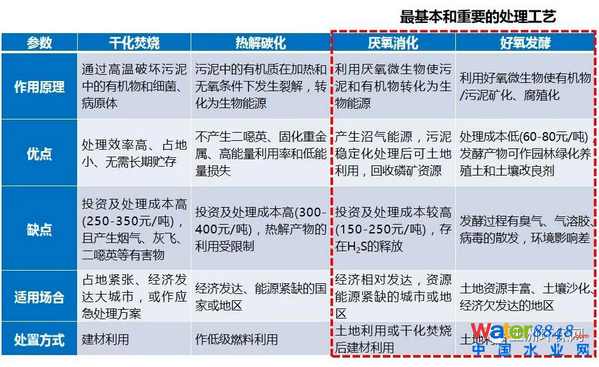

2、污泥處理工藝的選擇

目的:保證處理產物在環境中得到安全消納,這種消納就是處置。

原則:以減量化為基礎,以穩定化為核心,以資源化利用為目標,以對環境總體影響最小為宗旨。

穩定化含義:污泥中的固體物質、產生氣味的物質和病原菌得到減少;其內涵是穩定化處理后的產物不再腐敗發臭,而不腐敗發臭的根本在于微生物對產物發生作用是緩慢的。

穩定化處理工藝:厭氧消化、好氧發酵、干化焚燒、熱解(碳化)。

處置的是穩定化處理產物。

污泥處理工藝的選擇

3、存在問題

(1)國內外衡量穩定化程度的標準欠合理

◆ 國內衡量穩定化的標準是有機物降解率(《室外排水設計規范》、《城鎮污水處理廠污染物排放標準》等),是不充分且不合理的,比如好氧發酵加入大量輔料導致有機物降解率失去意義,且未考慮進泥泥質的差異;