王凱軍:從好氧顆粒污泥發展看科研的基因和終極目標是什么?(上)

- 煙氣排放不達標?環保參數不穩定?垃圾焚燒發電煙氣訓練營帶你探索解決之道

編者按:為什么好氧顆粒污泥技術、厭氧氨氧化等幾項被譽為改變水處理技術格局的關鍵技術都源自荷蘭?為什么荷蘭人敢說他們是用顆粒污泥處理污水的?為什么只有荷蘭成功將好氧顆粒污泥技術進行了大規模的產業推廣?

清華大學王凱軍教授在2019環保產業創新發展大會高峰論壇上的發言給出了答案。他從科研導向和創新傳承兩個角度綜合思考這些問題,系統回顧了水污染控制技術的線性發展歷程,并追溯了好氧顆粒污泥技術的發展與技術關鍵。通過獨特視角,帶領大家從好氧顆粒污泥看科研的基因,并指出只以文章為導向而不以工程需要為導向是一個科研誤區。

(本文根據其發言整理,未經本人審閱)

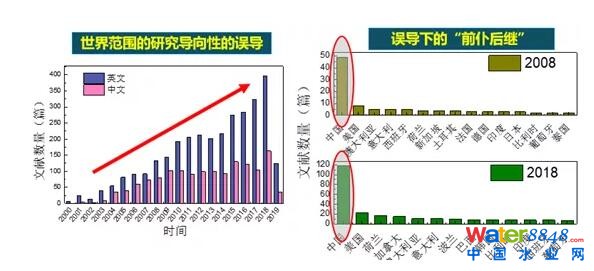

關于好氧顆粒污泥,我們忍不住思考:為什么我們在SCI論文全球稱雄的同時,產業化進展卻甚微?這個現象背后,則是更深刻的問題:科研的目標和終點在哪里?可能在工程上,可能在企業上,但肯定不在SCI上。

水污染控制技術的發展趨勢

問題導向的污水處理技術發展歷史

從污水處理技術的發展歷史看,1900年之前污水處理技術重點解決的是公共衛生問題;1914年活性污泥法誕生,主要為了解決引起河道黑臭的耗氧物質(BOD和氨氮)問題;上世紀90年代起,人們開始關注水體富養化問題,從而進行除磷脫氮工藝研究;接著到21世紀初的水資源短缺、微污染、微塑料問題等等。隨著水污染問題的不斷提出,污水處理技術流程也在不斷增加,使得系統越來越復雜,處理成本越來越高,系統的安全性自然隨之降低。

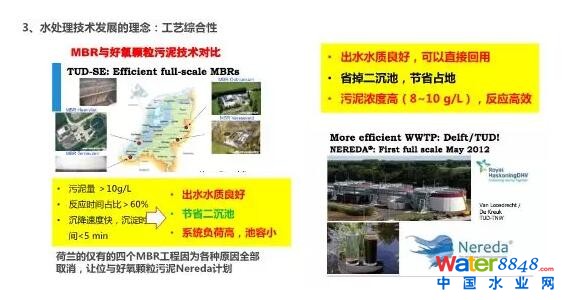

水處理技術的發展理念:工藝綜合性

與污水處理工藝糖葫蘆串式的線性發展模式不同,我們能否更加追求系統的綜合性?膜技術的出現,給出了這種可能性。它解決了過濾與沉淀一體化的問題,使技術相對綜合,工藝流程相對簡化,主要靠膜的精細過濾和濃縮,MBR工藝具有反應高效、出水水質好,省掉二沉池,節省占地等優點,污泥濃度可保持8-10g/L。

國外好氧顆粒污泥用的新型反應器由于是顆粒污泥,其污泥量大于10g/L,污泥濃度甚至能達到15g/L,生物量大,可以同時解決有機物、氮、磷去除問題,出水水質良好。此外,系統高效,沉降速度快,省掉了二沉池,占地面積小,可與MBR相媲美。

好氧顆粒污泥的發展

事實上,2000年荷蘭就啟動計劃研究新技術和高標準出水工藝,首選了MBR技術,也同時研究好氧顆粒污泥。當時建設了四個MBR廠,最近這四個MBR廠因為各種原因都被關停了。有人說關停了并不是因為MBR技術不好,但無論怎樣,這個結果說明了什么?說明在這一輪的競爭里,荷蘭好氧顆粒污泥技術取代了MBR這條技術路線。目前在荷蘭已有將近10個污水處理廠采用了好氧顆粒污泥工藝。好氧顆粒污泥工藝不得不說是荷蘭工程界帶給世界的又一個驚喜。

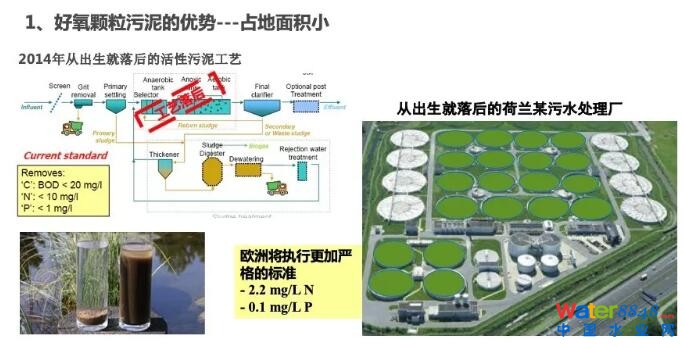

顆粒污泥的發現與傳承

荷蘭人常說他們是用顆粒污泥的方式處理污水,為什么這么說?首先來追溯厭氧顆粒污泥的發現。1972年,Lettinga在處理甜菜廢水的6 m3/d的UASB中試裝置中發現了顆粒污泥。1975年,在 WUR 開始全面系統的研究污泥顆粒化現象。可以說,在厭氧工業廢水上,他們最早發明和應用了厭氧顆粒污泥技術,全世界高濃度工業廢水采用厭氧顆粒污泥的方式(UASB或EGSB)來進行處理。荷蘭科學家不僅發現了著名的厭氧氨氧化現象,第一個生產性的厭氧氨氧化顆粒污泥裝置也是荷蘭人做出來的。荷蘭Paques公司在10多年在中國沈陽的紅梅味精廠建成了全球最大的同步厭氧氨氧化裝置,反應器池容11000m3,每天處理80噸NH4-N。荷蘭還有生物脫硫顆粒污泥技術。荷蘭是第一個也是世界上唯一一個對好氧顆粒污泥技術實現了工業化的國家。從厭氧顆粒污泥到厭氧氨氧化顆粒污泥再到好氧顆粒污泥,因此,荷蘭人有足夠的自信說“荷蘭是用顆粒污泥的方式處理污水的”。為什么好氧顆粒污泥在荷蘭這么受歡迎呢?2013年我到荷蘭參觀現場,從在線儀表上看其處理后水質非常好,總磷可達到0.09mg/L、總氮可達到7.9mg/L。據管理人員介紹這還是沒有加優化的結果,優化之后總氮、總磷效果會更好。文獻報道第一個三萬噸規模的污水處理廠的數據顯示,冬季總氮小于8mg/L,夏季小于5mg/L,出水水質非常好。2015年,在荷蘭鹿特丹建成了一個幾十萬噸的污水廠,用傳統工藝達到非常好的出水水質,然而該廠被荷蘭人認為自建成之后就落后了。原因何在?因為采用好氧顆粒污泥技術以后,可節省土地70%,節省能耗30%。

全球好氧顆粒污泥文獻調研

事實上,好氧顆粒污泥并不是一個新的發現。從上世紀70年代發現厭氧顆粒污泥后,就不斷有培養好氧顆粒污泥的嘗試和報道。我們通過調研全世界范圍內與好氧顆粒污泥有關的研究后發現,從2000年至2019年近20年時間全球共發表與好氧顆粒污泥有關的文章3000多篇,其中中國就有1000多篇。假設平均一家研究機構可發表10篇論文,則表示有300多家機構在研究好氧顆粒污泥,其中中國則至少100家。可以說,中國關于好氧顆粒污泥技術的研究文章在世界上遙遙領先。這應該是以SCI為導向的一個典型案例,大多數研究者為發論文而發論文。然而,目前國際上卻只有荷蘭Mark團隊一家研究機構取得了突破。這是值得我們認真思考的一個問題:為什么顆粒污泥均是由荷蘭人率先發現和應用的?

好氧顆粒污泥的技術關鍵

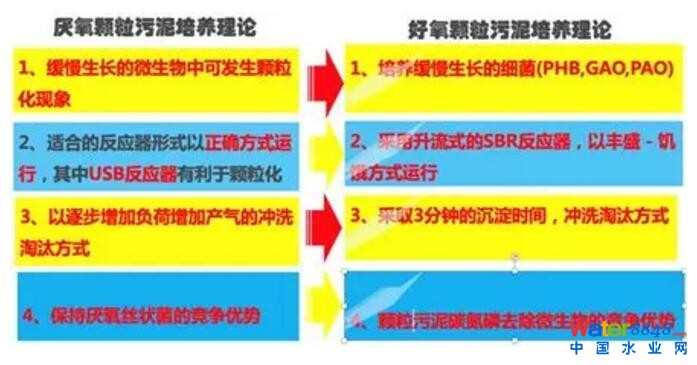

雖然我國也在研究好氧顆粒污泥,卻并沒能很好掌握顆粒污泥的理論精髓。本次報告之前我特意把30年前與厭氧顆粒污泥相關的資料翻出來看,荷蘭當時總結了一些經驗。首先,當時荷蘭就提出厭氧顆粒化的形成不僅僅限于產甲烷微生物,與甲烷菌相類似的其他緩慢生長微生物中也可發生顆粒化現象;其次,只要采用了合適的反應器并以正確的方式運行,其他生物處理工藝也能形成顆粒污泥,其中升流式污泥床(USB)反應器結構有利于顆粒化過程;同時形成了一些重要的理論指導,如沖洗淘汰理論、“Spaghetti”理論以及動力學下的絲狀菌微生物競爭理論等。

認真分析Mark研究組好氧顆粒污泥理論的形成過程,我們可以得到很多啟示。首先,在眾多因素中如何識別關鍵因素?對Mark組的成果研究發現,在他們前期發表的一些論文里主要以剪貼力為主,直到2004年提出了緩慢生長的細菌的觀點,同時提出碳、氮、磷的同步去除形成顆粒污泥核心等關鍵因素后,才進入了正確軌道。他們最終提出了好氧顆粒污泥的“豐盛-饑餓”理論。

好氧顆粒污泥的“豐盛-饑餓”理論:

首先,采用升流式厭氧進水(特點一、二),發展厭氧的聚磷菌使緩慢成長的細菌,形成一個核心(特點三)。厭氧是豐盛階段,有很多食物,好氧是饑餓階段;其次是快速沉淀的淘汰方式(特點四)_,有利于好氧顆粒污泥的成長。以上這四點就是Mark好氧顆粒污泥理論的核心,比較這些理論也就不難理解為什么全世界3000多篇文章、300多個研究機構,卻只有荷蘭人成功了。

在此之前用過很多種方法培養都沒有成功,如體外純氧供氧,加大曝氣量的方式等等。成功培養出的好氧顆粒污泥,能夠同時取得碳、氮、磷的同步去除。關于這一條,國內外的一些研究者并不掌握。荷蘭一家咨詢公司到巴西做項目,跟巴西工程師交流時聽到巴西工程師說他們國家并沒有除磷需求,所以要求顆粒污泥工藝不需要設計除磷階段。由此可見,他們并沒有體會到緩慢生長細菌形成了顆粒污泥的核心這一關鍵環節。以緩慢生長細菌為核心的好氧顆粒污泥形成之后非常穩定,拿出來1-2個月都不會解體。如果以其他方式培養顆粒污泥,不到一個星期污泥就會解體。所以,一個好的理論指導很快發展成功了好氧顆粒污泥。如果說厭氧顆粒污泥是荷蘭人發明的是偶然(此前美國McCarty厭氧濾池也實現了顆粒污泥);厭氧氨氧化顆粒的橘紅色是天生的荷蘭色也是荷蘭學者的戲謔之說;那么,好氧顆粒污泥則是歷史的必然。可能顆粒污泥真的特別鐘愛荷蘭人吧。對比荷蘭Lettinga教授提出的厭氧顆粒污泥培養的指導原則和荷蘭Delft大學Mark教授提出的好氧顆粒污泥“豐盛-饑餓”理論,我們不得不感嘆:科學技術也是有基因和傳承的。

總結來看,培養生長緩慢的微生物是核心環節,加上合適的生長形式與正確的運行方式,并借助厭氧升流技術逐步增加負荷,同時增加產生的沖洗淘汰方式,就可以保持厭氧絲狀菌的競爭優勢。

在文獻調研階段我們非常遺憾的發現,近幾年國內與好氧顆粒污泥相關文章,“快速進水”策略、好氧剪切力為主導的好氧顆粒污泥理論至今仍然是國內的主導方法和理論,這可能也是我們沒有解決好氧顆粒污泥應用問題的原因所在。

原標題:JIEI | 王凱軍:從好氧顆粒污泥發展看科研的基因和終極目標是什么?(上)

王凱軍:國內外提標改造技術研究與好氧顆粒污泥技術發展(下)

- 編者按:上周我們推出了清華大學環境學院王凱軍教授的《從好氧顆粒污泥發展看科研的基因與終極目標是什么?(上) 》一文后,其中觀點引起了很多業內讀者的反響和反思。

在下篇中,王凱軍教授進一步揭示了為什么我國采用同樣的技術,效果卻比國外差一個等級?為什么在荷蘭已經成功將好氧顆粒污泥推向生產性應用多年后,世界上大多數國家,尤其是我國卻仍然沒有從理論研究的圈子里走出來?王凱軍教授分享了其課題組對荷蘭好氧顆粒污泥理論的驗證性研究,系統驗證了好氧顆粒污泥技術的發展與技術關鍵。其對于水解階段的應用顯示如何消化吸收再創新的方式,也讓我們忍不住思考:科研的基因和終極目標究竟是什么?

(本文根據其發言整理,未經本人審閱)

污水處理技術發展趨勢

前文提到污水處理技術發展一直是以問題為導向,隨著環境問題的不斷出現,技術不斷疊加,污水處理技術流程也在不斷增加,使得系統日益復雜,處理成本日益增加,系統的安全性便隨之降低。在我國一個典型的例子是污水處理要求達到一級A標準和Ⅳ類水標準,其中Ⅳ類水標準要通過過濾或曝氣生物濾池才可達到。這也使得我國的污水處理工藝技術路線深受詬病。

與污水處理工藝糖葫蘆串式線性發展模式不同,國外好氧顆粒污泥的技術則提供了一個工藝更加集成,更加綜合的發展方向。新型反應器由于是顆粒污泥,其污泥量大于10g/L,污泥濃度甚至能達到15g/L,生物量大,可以同時解決有機物、氮、磷去除問題,出水水質良好。此外,系統高效,不用二沉池,占地面積小。

從污水處理系統的發展來看,今后仍會不斷推出新的要求。但是,污水處理技術能否不以簡單疊加的方式發展?為什么在荷蘭好氧顆粒污泥可以得到迅速推廣?下面是一個典型的歐洲污水處理工藝案例。

歐洲目前采用傳統的活性污泥工藝可以達到總氮10mg/L以下,總磷1mg /L以下。如果沒有新的技術,我國用活性污泥工藝要達到京標A、京標B或天津標準、合肥標準,需要加膜工藝(MBE或UF)或曝氣生物濾池和過濾。其中差距我認為主要與我國的整體管理水平有關。以后在歐洲一些人口密集地區將會執行更加嚴格的標準,其中總氮要達到2.2mg/L,總磷要達到0.1mg/L。大家可以思考,歐洲會采用什么工藝,我國采用什么工藝可以達到這個標準?

2015年,在荷蘭鹿特丹建成了一個大型污水處理廠,然而該廠被荷蘭人認為自2015年建成之后就落后了。原因何在?因為采用好氧顆粒污泥技術以后,二沉池可以全部取消,整體可節省土地70%,節省能耗30%。所以,除了簡單的技術疊加方式,我們需要進一步思考技術本身的發展問題。

好氧顆粒污泥培養理論

這里重申一下好氧顆粒污泥的“豐盛-饑餓”理論:首先,采用升流式厭氧進水(特點一、二),發展厭氧的聚磷菌使緩慢成長的細菌形成一個核心(特點三)。其中,厭氧是豐盛階段,有很多食物,好氧是饑餓階段;其次是快速沉淀的淘汰方式(特點四),有利于好氧顆粒污泥的成長。以上這四點就是Mark好氧顆粒污泥理論的核心。

這里要說明的是,我們的實驗是在5、6年前進行的,實驗完成后沒有發布,我們認為荷蘭既然已經成功開發出生產性的好氧顆粒污泥工藝,大家通過文獻和技術交流已經可以充分了解了這一重大進展。

然而,從最近幾年國內對這一領域的研究成果看,大家似乎并沒有真正掌握好氧顆粒污泥的精髓。仍然采用快速進水策略、好氧剪切力為主導的好氧顆粒污泥理論指導實驗,這也是至今國內沒有解決應用問題的原因之一。

對荷蘭好氧顆粒污泥理論的驗證性研究

為了驗證Mark的好氧顆粒污泥理論,我們課題組在五、六年前做了幾組實驗。

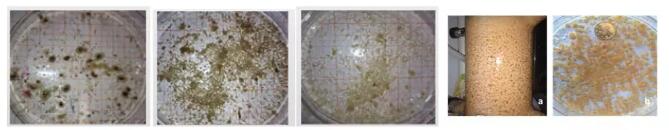

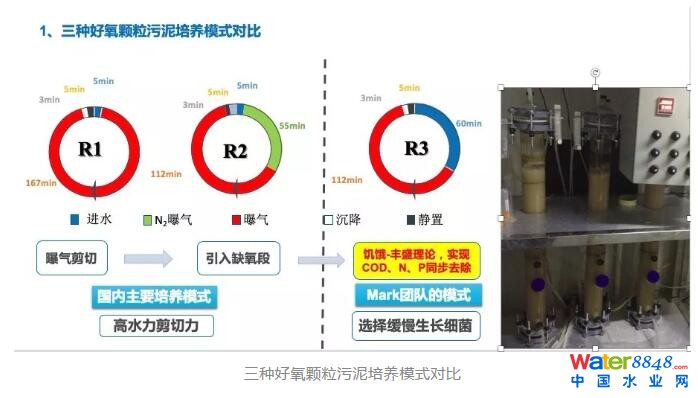

1.第一組實驗:對比國內外三種培養方式

通過完全曝氣快速進水、存在完全混合狀態的缺氧階段后+曝氣以及Mark的方式——升流式厭氧進水+曝氣,三種好氧顆粒污泥的培養模式進行對比,分別觀察結果。

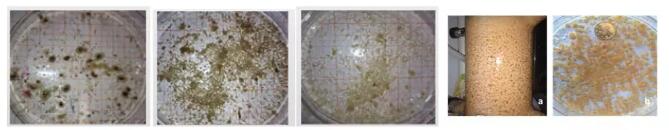

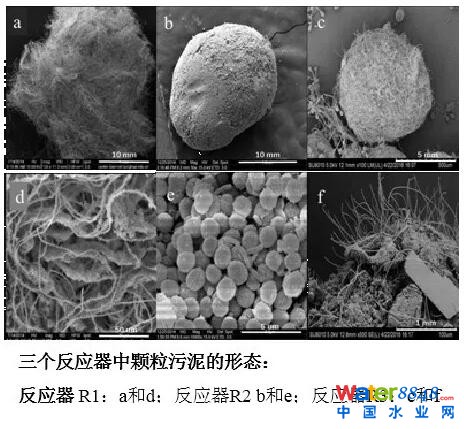

通過完全曝氣的方式形成了顆粒污泥,顆粒污泥蓬松且越長越大,進一步運行很容易解體;缺氧區+曝氣的方式也形成了相對好的顆粒污泥;而采用Mark的方式則形成了非常完美、漂亮的顆粒污泥。R1中顆粒污泥粒徑分布呈兩極分化,顆粒表面覆蓋大量的絲狀菌,核心呈深褐色,后期形成了超大顆粒污泥后解體。R2中顆粒污泥粒徑集中在1.5-2.0mm,表面光滑致密,呈淡黃色球狀。R3中好氧顆粒污泥呈淡黃色球狀,表面光滑致密,平均粒徑達到3.0-4.0mm。

2.第二組實驗:乙酸和葡萄糖兩種基質對好氧顆粒污泥的影響

基于荷蘭的培養方式,我們分別以乙酸和葡萄糖為基質,驗證不同基質種類對好氧顆粒污泥的影響。根據Mark的豐盛-饑餓理論,在厭氧階段需要在系統中選擇緩慢生長的微生物,其利用聚磷菌和聚糖菌,并快速將水中的揮發性有機酸(VFA)形成PHB或GAO。在好氧階段利用復雜有機物——PHB的異氧微生物生長速率較慢,從而形成了顆粒污泥的核心,這是好氧顆粒污泥的形成最為關鍵的一步。以乙酸和葡萄糖兩種作為基質時,仍然采用了傳統培養模式與Mark提出的方式進行了進一步對比。可以得出結論:

基質種類對好氧顆粒污泥的影響

(1)采用同樣的乙酸基質,傳統顆粒污泥培養方式與Mark提出的培養方式的比較實驗可以清楚地看出,Mark提出的培養方式(R2,圖b和e)形成的好氧顆粒污泥性質是最為理想的,顆粒污泥形狀規則,主要為球菌和短桿菌;

(2)采用乙酸基質的反應器(R1,圖a和d),傳統培養方式培養出的顆粒污泥呈不規則形狀,顆粒污泥結構較為松散,主要是絲狀菌占優勢;

(3)在以葡萄糖為基質的反應器中(R3,圖c和f):雖然顆粒污泥生長比較規則,但是表面和內部仍然有大量的絲狀菌生長。

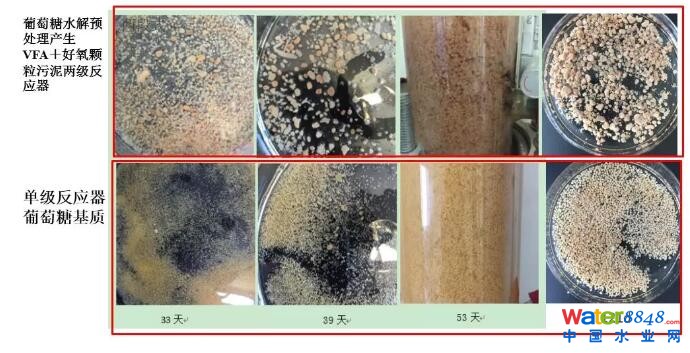

3、第三組實驗:帶有預酸化處理的好氧顆粒污泥新工藝

在好氧顆粒污泥培養階段證明揮發酸是非常重要的,實驗均采用葡萄糖作為基質。其中對照實驗不進行預處理直接培養顆粒污泥,另外一個實驗用一個反應器(R1)把葡萄糖先進行酸化,產生揮發性脂肪酸,促進好氧顆粒污泥生長。酸化采用升流式的水解池,然后接好氧顆粒污泥培養反應器(R2)。可以說,該實驗是在融會貫通的基礎上的一個創新性研究,形成了一個新的好氧顆粒污泥的培養和反應工藝。

(1)水解酸化反應器可以使50%以上的葡萄糖基質變成有機酸;

(2)對比發現水解后的顆粒污泥形成非常快,顆粒污泥尺寸較大。不水解的顆粒污泥則與小米粒一樣大小。

(3)以葡萄糖為基質的微生物生長速率比較快,產率甚至可以達到10%。而揮發酸為主體的微生物生長速率則要慢很多(只有3%多一點)。因此,形成了緩慢生長的核心,也就形成了顆粒污泥生長好的方式。

這一系列實驗充分驗證了Mark的“豐盛-饑餓”好氧顆粒污泥的形成理論,同樣也表明在對好氧顆粒污泥進行的大量研究中,我們很多研究者面對真理視而不見,我國乃至全世界范圍的大多數研究仍然以發表文章為導向,而不是以工程應用為導向,這是一個科研誤區,誤人誤己誤國。

原標題:JIEI | 王凱軍:從好氧顆粒污泥發展看科研的基因和終極目標是什么?(下)