中國給水排水2020年污泥會場日程8.11.doc

中國給水排水2020年污泥會場日程8.11.doc

中國給水排水2020年固廢會場日程8.11.doc

中國給水排水2020年固廢會場日程8.11.doc

生態環境部:《河道生態修復技術指南》(電子版)

引言

近年來,隨著國家政策層面對環境保護的持續背書,生態修復行業正以高規格、大體量、巨額投資的方式突飛猛進、一路高歌。各級政府案頭,涌現出大量以生態修復為主題的科研報告、生態設計方案、生態工程概預算和施工方案等報批文件。

在各類報告、方案中,生態修復的概念或許不盡相同,但大多也會圍繞構建生物群落、打造生態健康、抵抗外部干擾、實現自身平衡等幾方面內容。否則,所謂的生態修復就被認為是不成功的,或者說是不能稱為生態修復。

生態修復面向的對象包括山、水、林、田、草及大氣等,其中水生態修復,在目前市場中又占據了半壁江山。

在部分業內人士看來,水生態修復的目的是協助受損、退化的水體恢復健康穩定的生態系統;生態修復的手段總也擺脫不了植物、動物、微生物,生態修復的效果卻會因三者的“配比”不同而結果迥異;至于生態修復的考核,又似乎可以直接用水質、透明度等若干平面指標來衡量;而修復后生態系統的健康穩定,只要給足維護人工,就一定能讓水體狀態“穩定”。

于是乎,越來越多的方案出現高度“撞臉”,因為不管什么樣的污染問題,不管什么樣的受體對象,最終的解決對策,落腳點永遠是生態結構三要素的構建。

于是乎,復制粘貼,文字堆砌,一本方案,逐步淪為自己公司技術推廣的畫冊。十本方案,無非就是改改門換換面。

于是乎,在很多外界人士看來,所謂水生態修復,就是工程恢復,種植物、投魚蝦、培養微生物,就這么簡單。

那么,對于這門新興卻又貌似已走下坡路的行業——水生態修復,到底有沒有自己的權威標準或行業規范呢?

實際上,早在2014年,生態環境部(時為環保部)曾委托中國環境科學研究院、中科院水生生物所、環保部南京環境所、中交上海航道勘測院聯合編制了《河道生態修復技術指南》,針對入湖河流生境的改善及修復提出了一系列技術方法和保護措施指南。

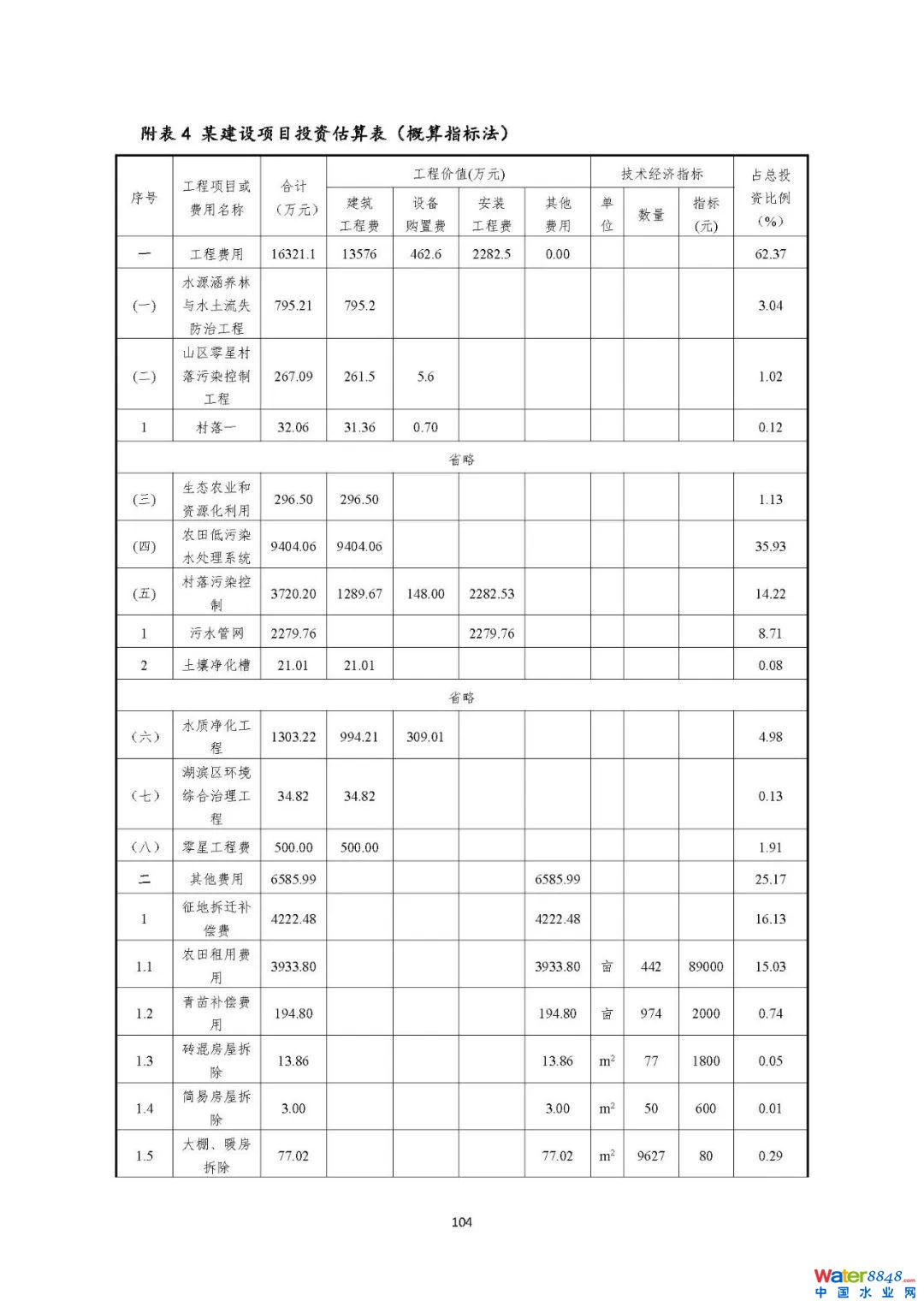

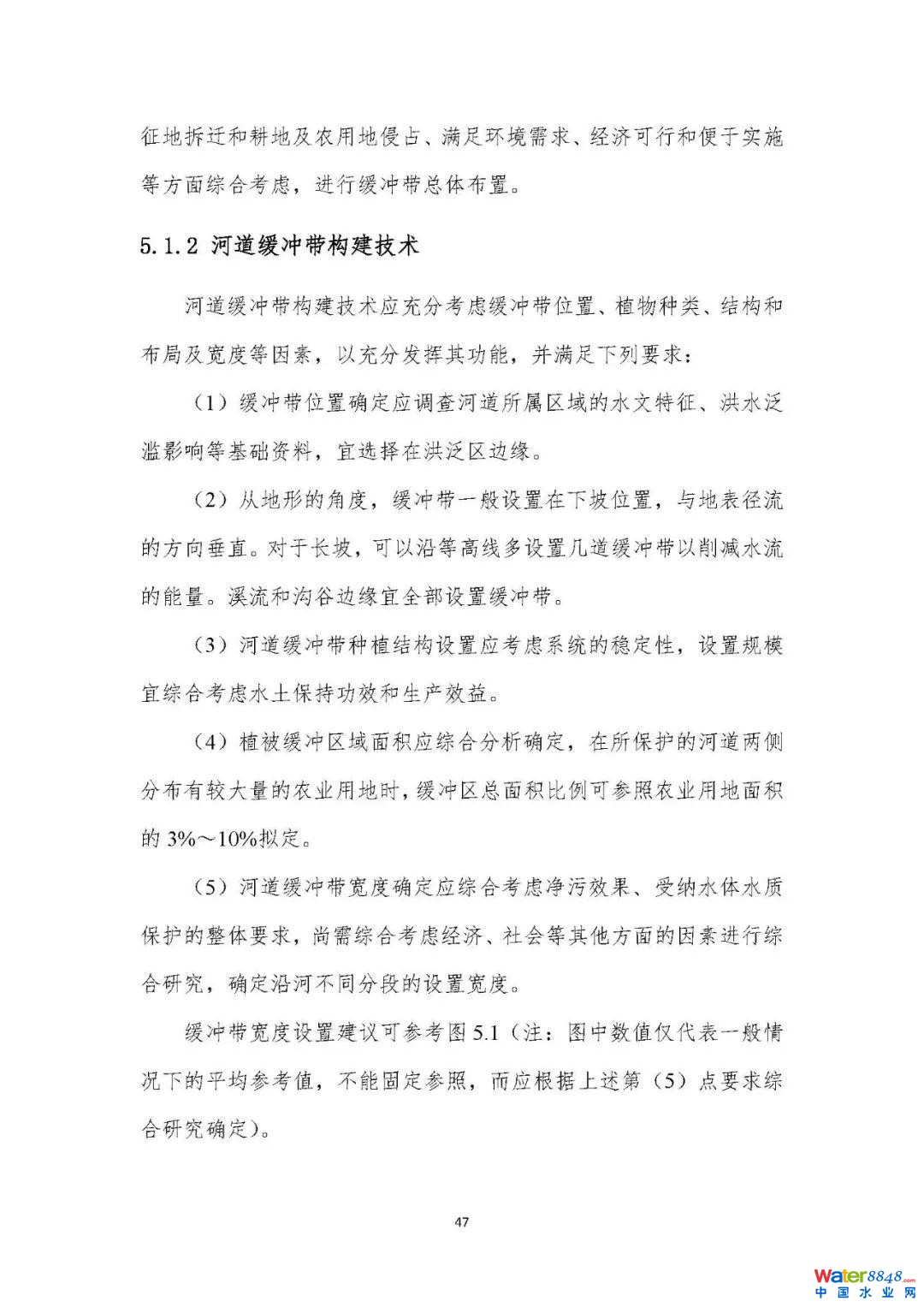

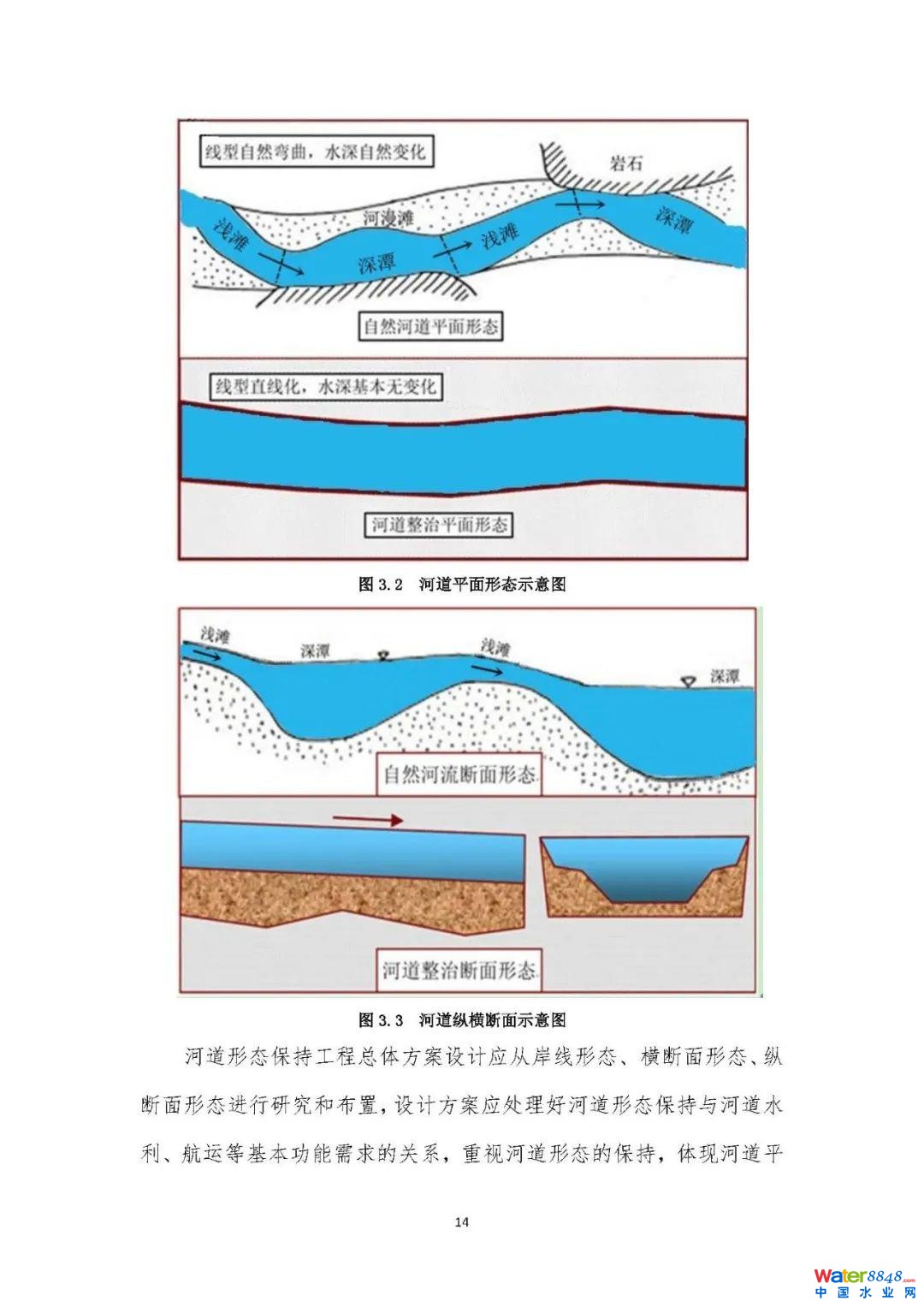

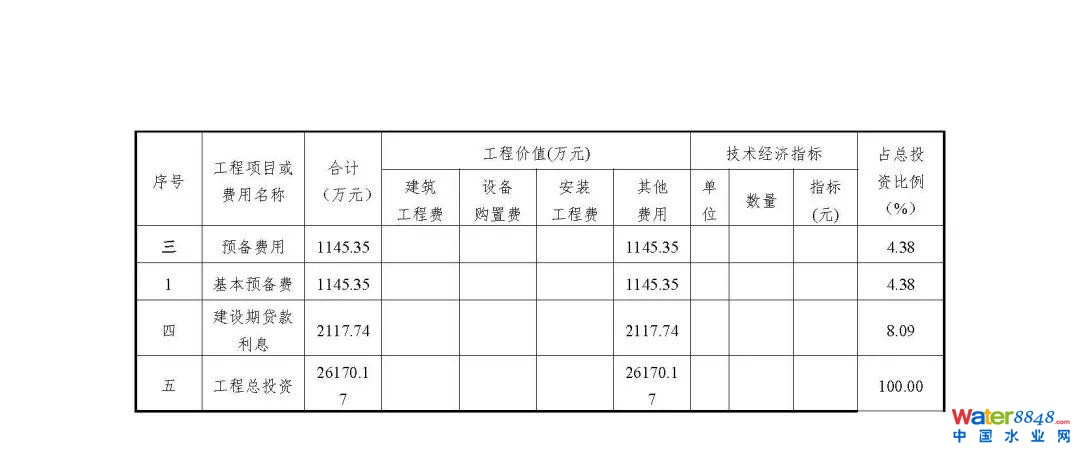

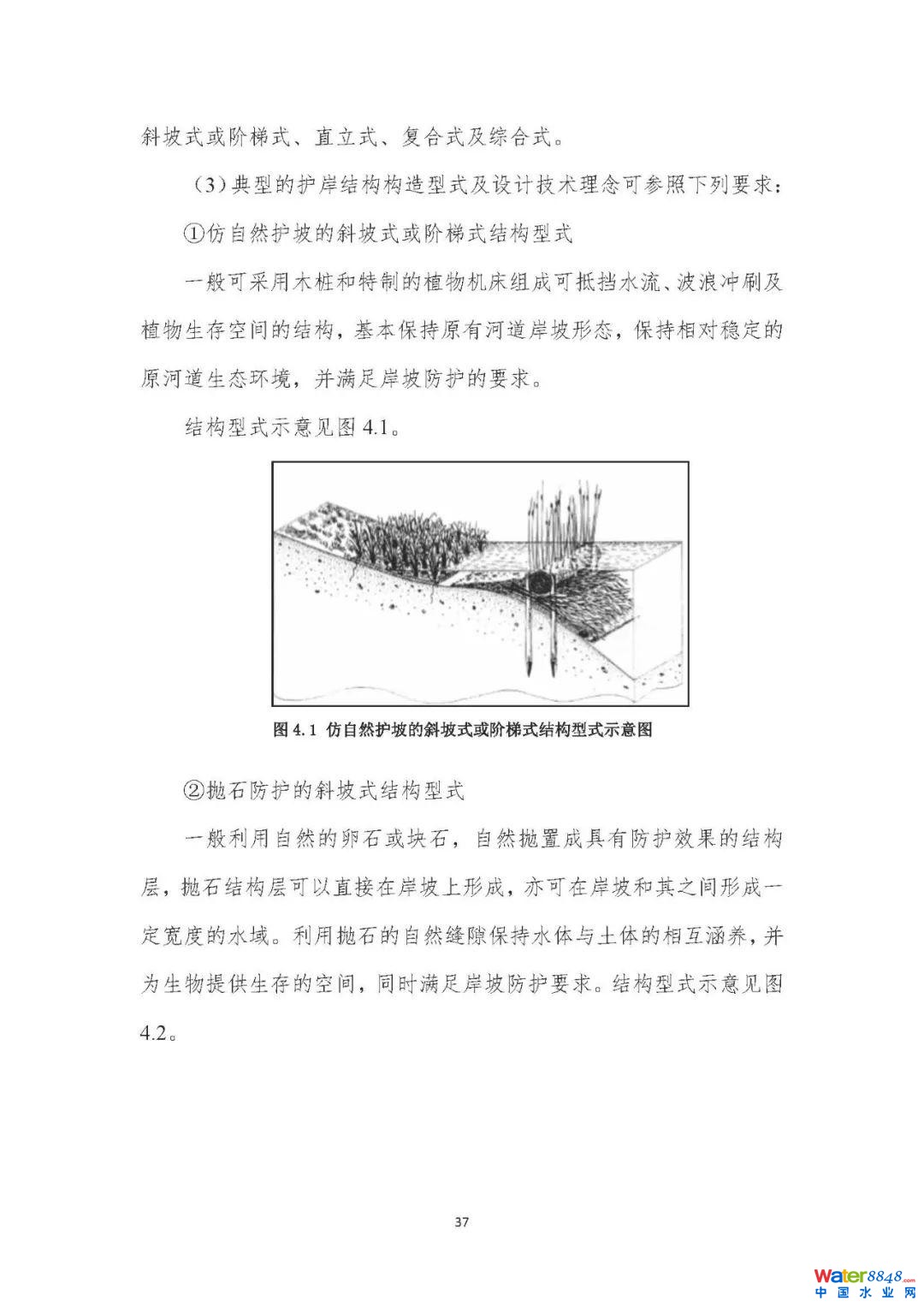

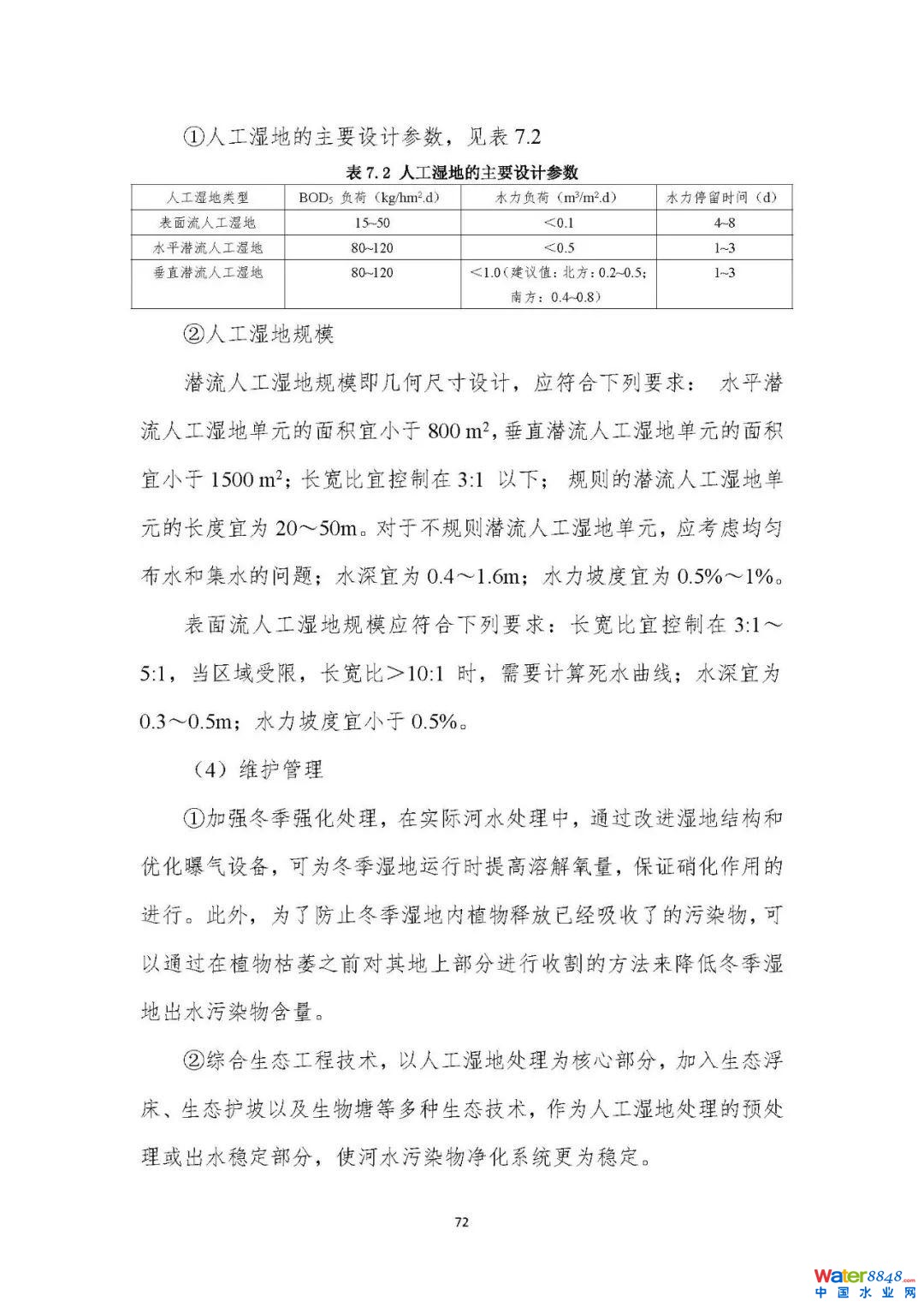

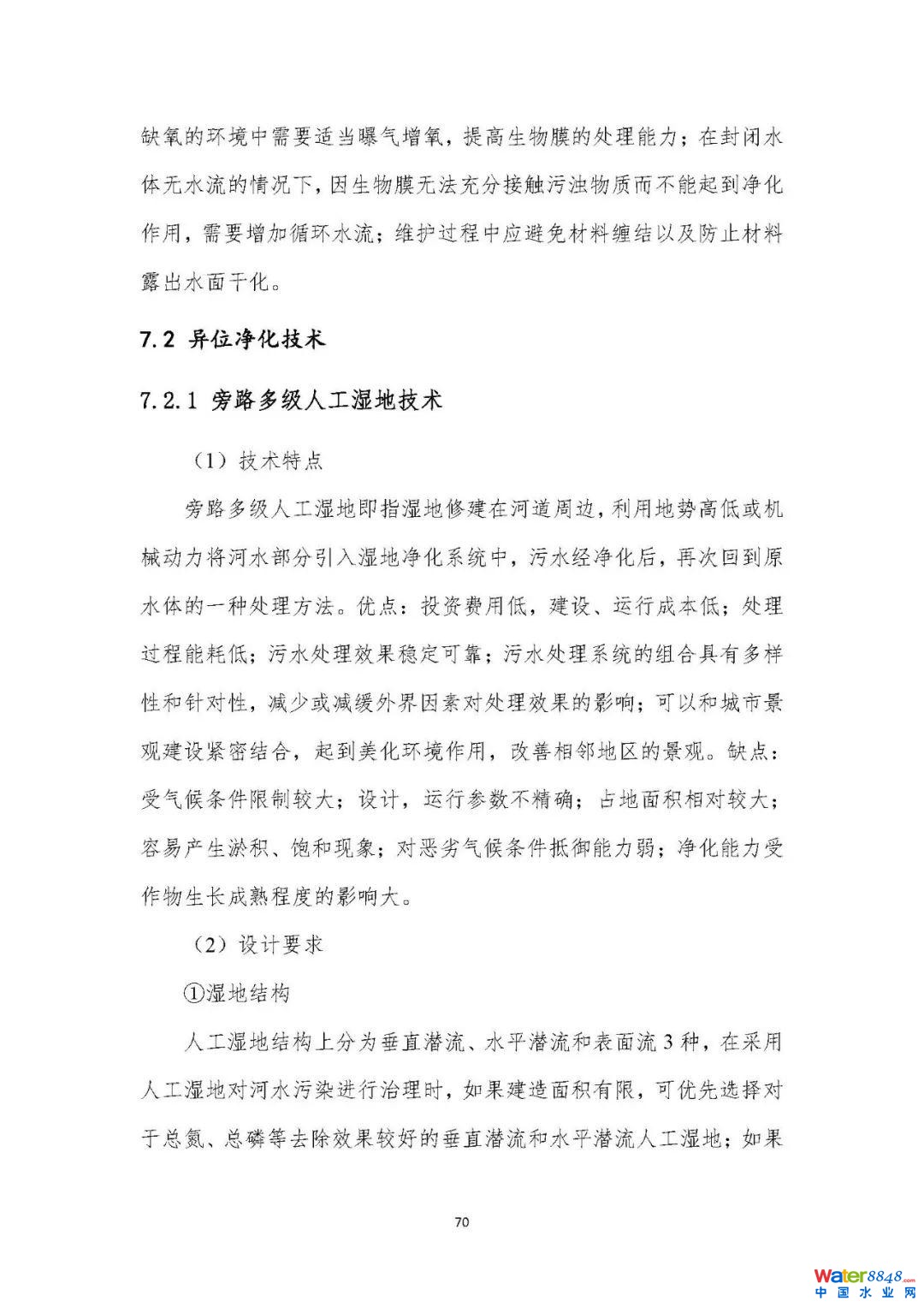

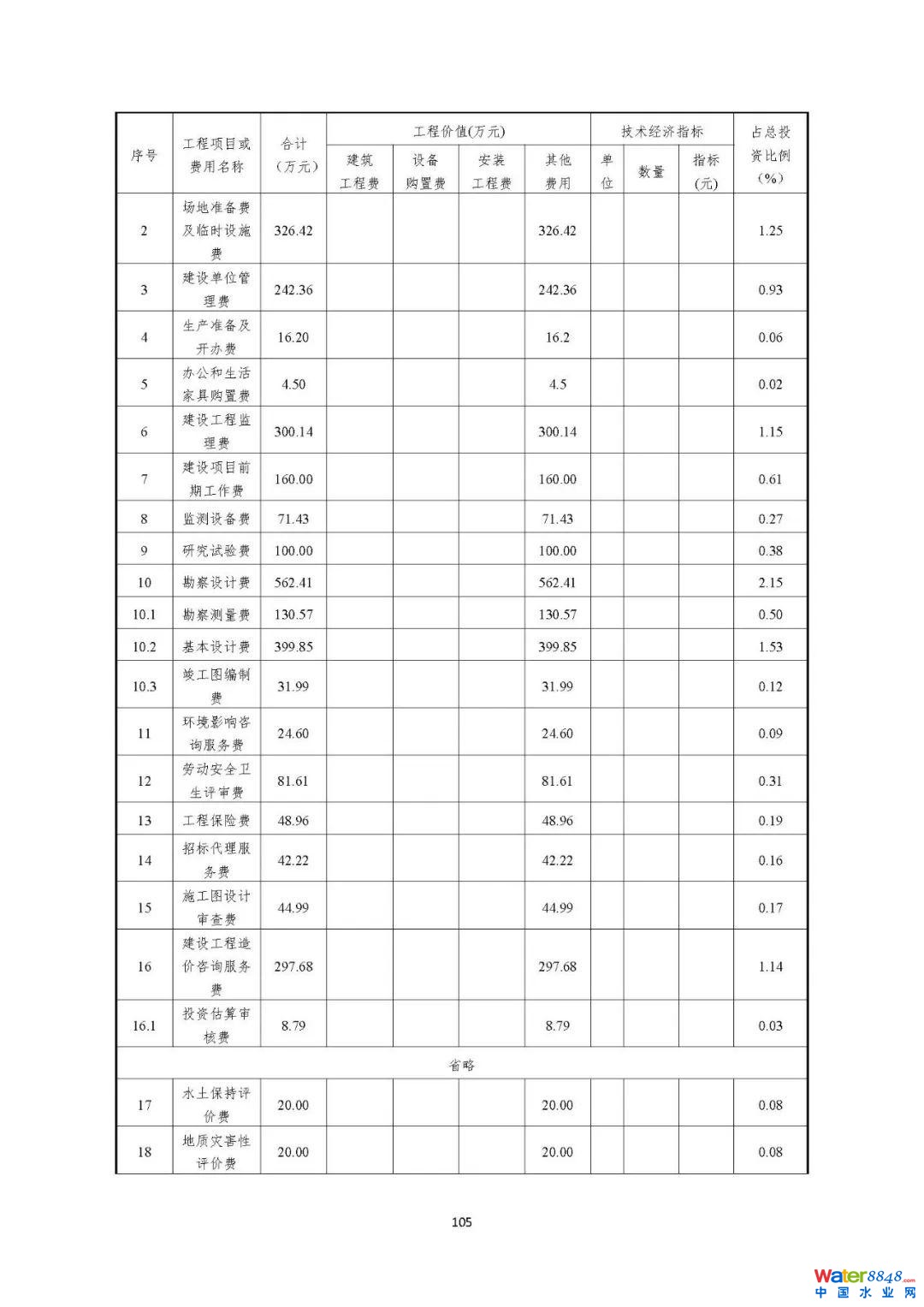

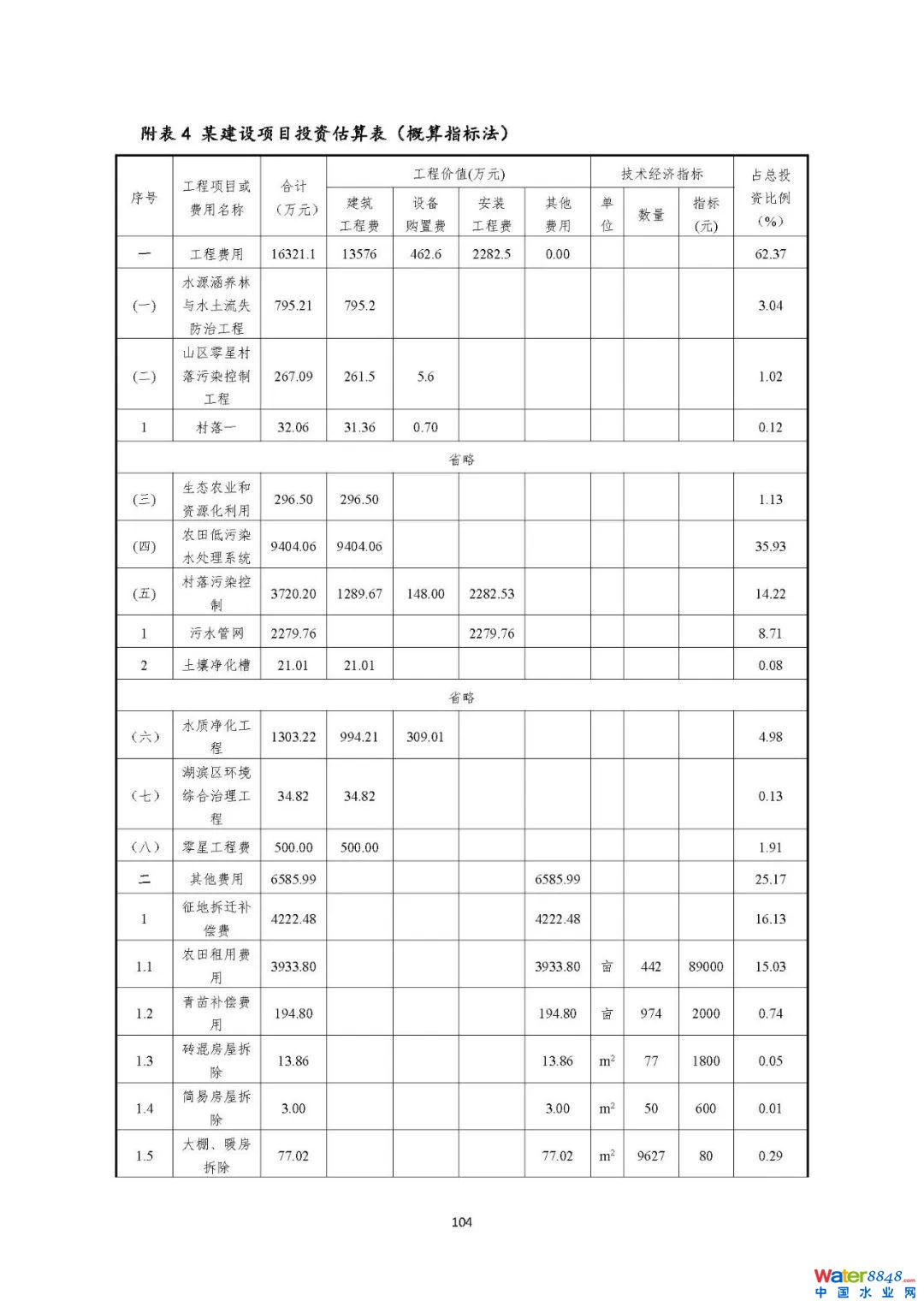

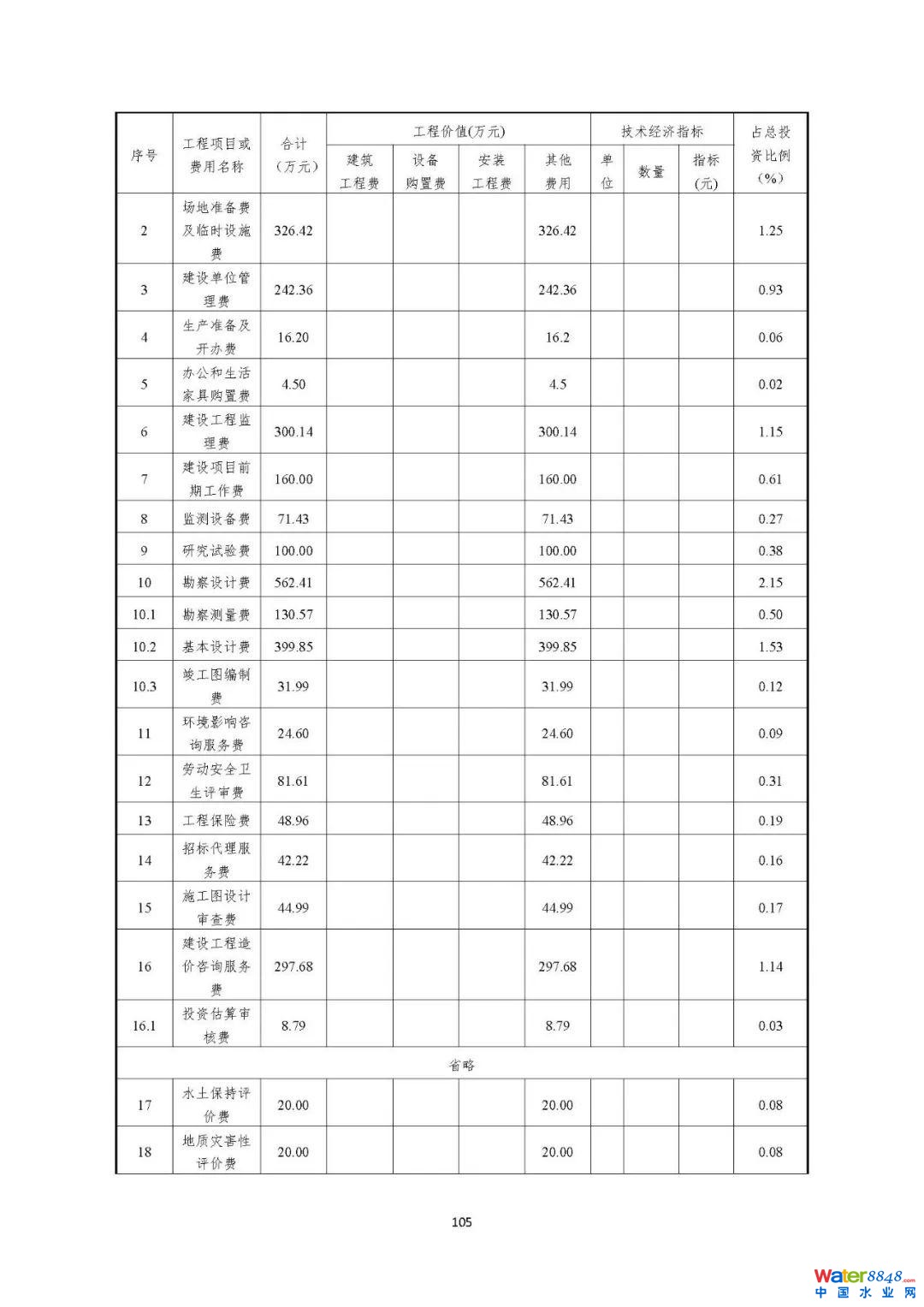

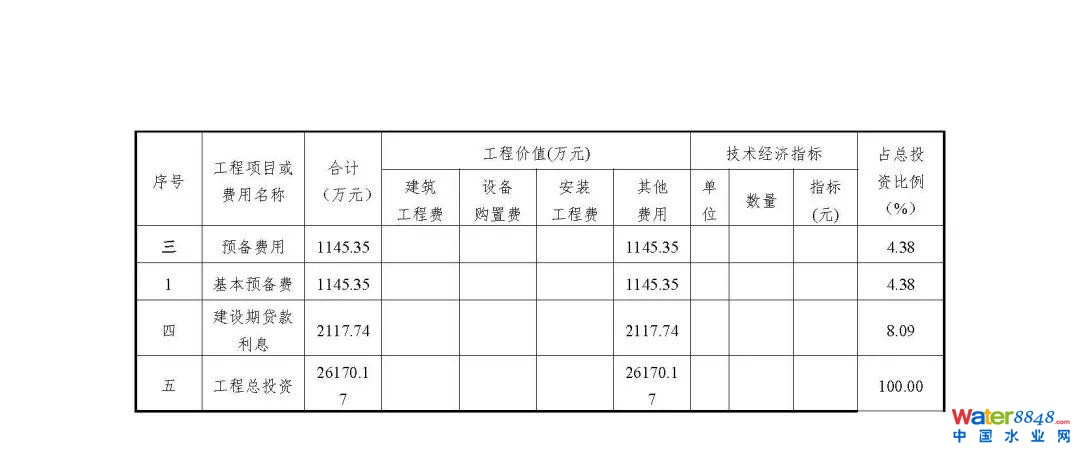

雖然此指南僅為指導性文件,并非行業標準,但它對從業人員依然具有重要的參考價值。該指南的內容涵蓋了河流生態環境調查與問題診斷、河流生態修復總體設計、河道形態保持、基底及岸坡修復、河道緩沖帶構建、河道生態多樣性修復、河道水質凈化等方面,以及相關工程的維護與管理、投資估算方法等。

河道生態修復總體理念

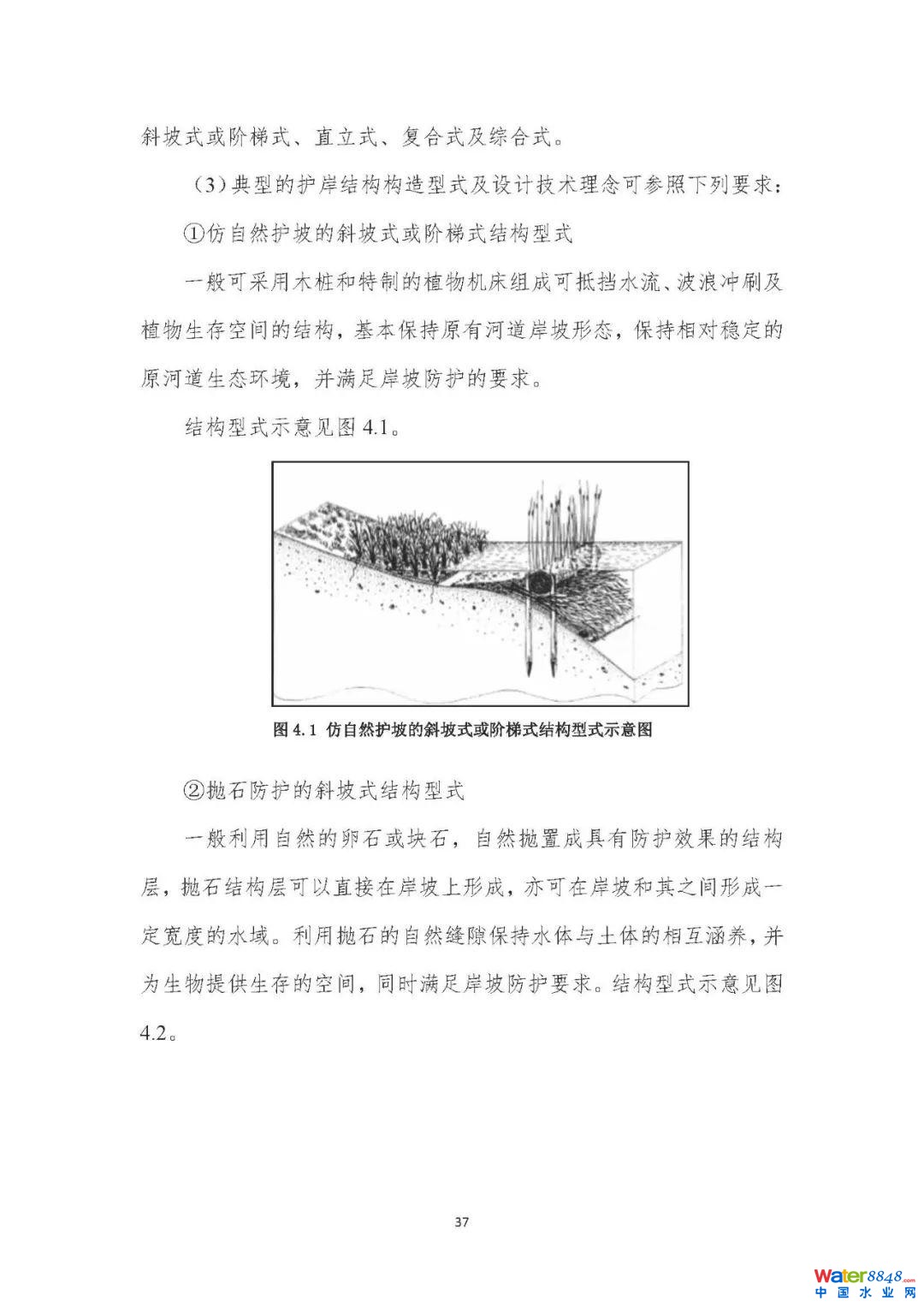

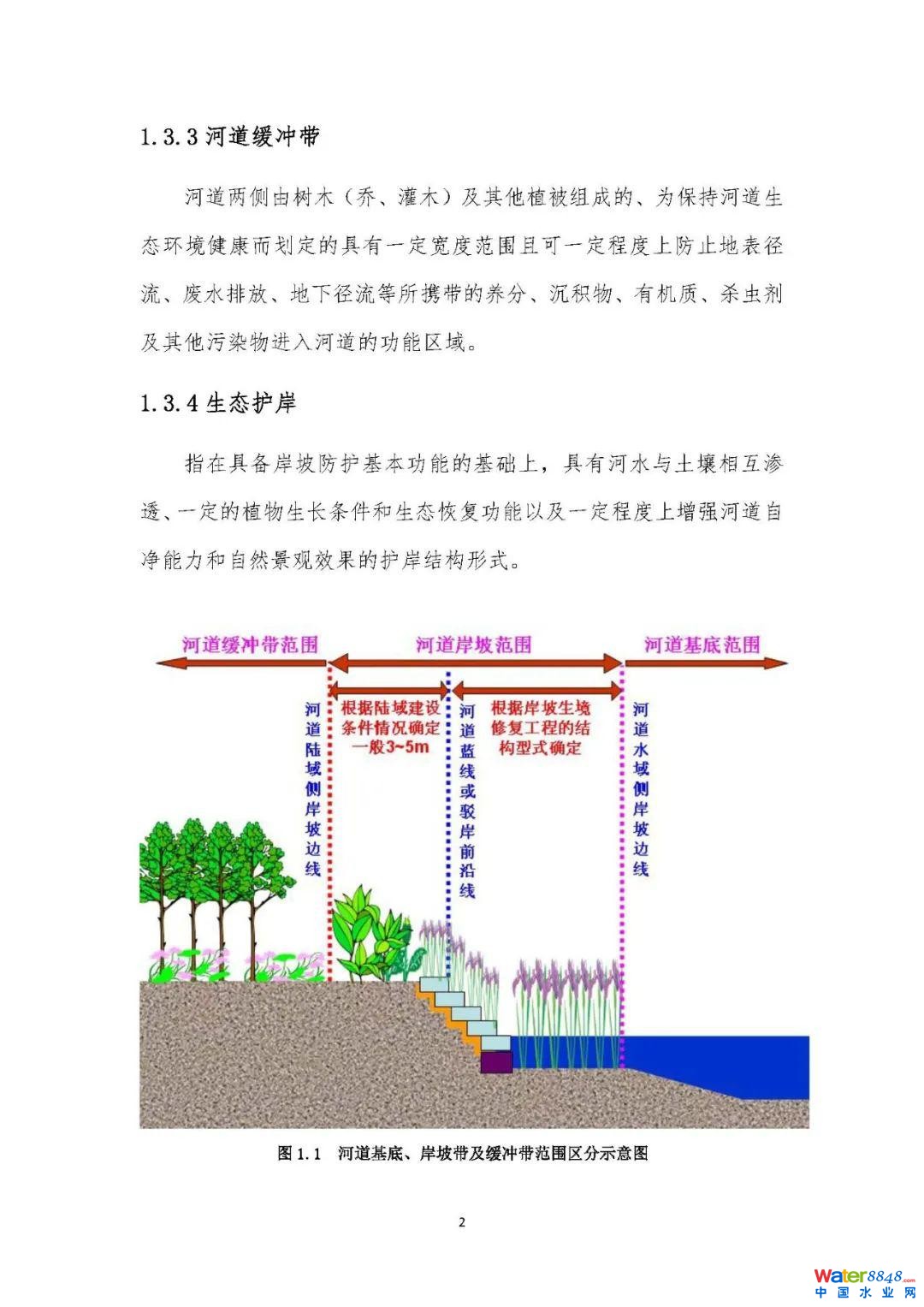

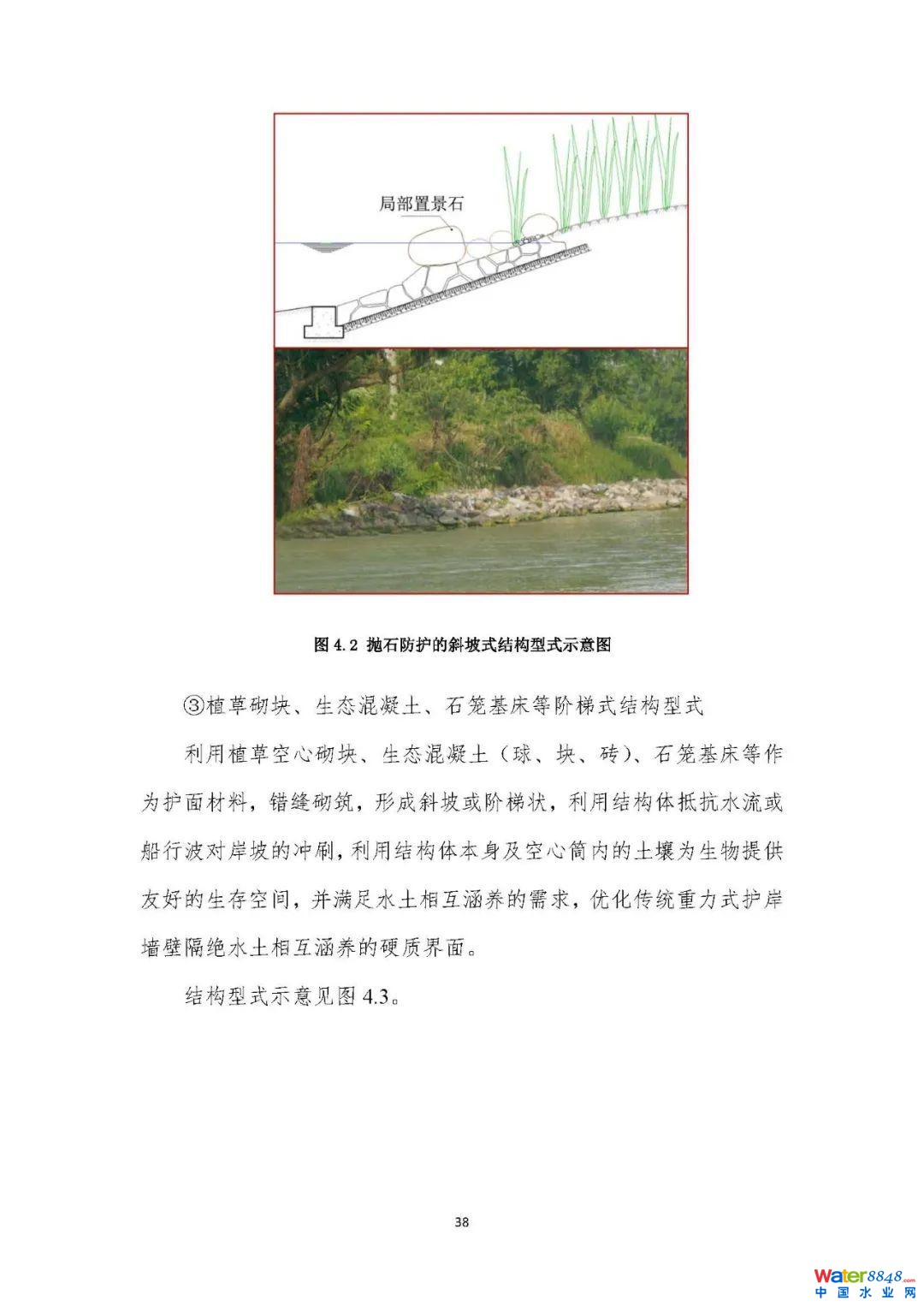

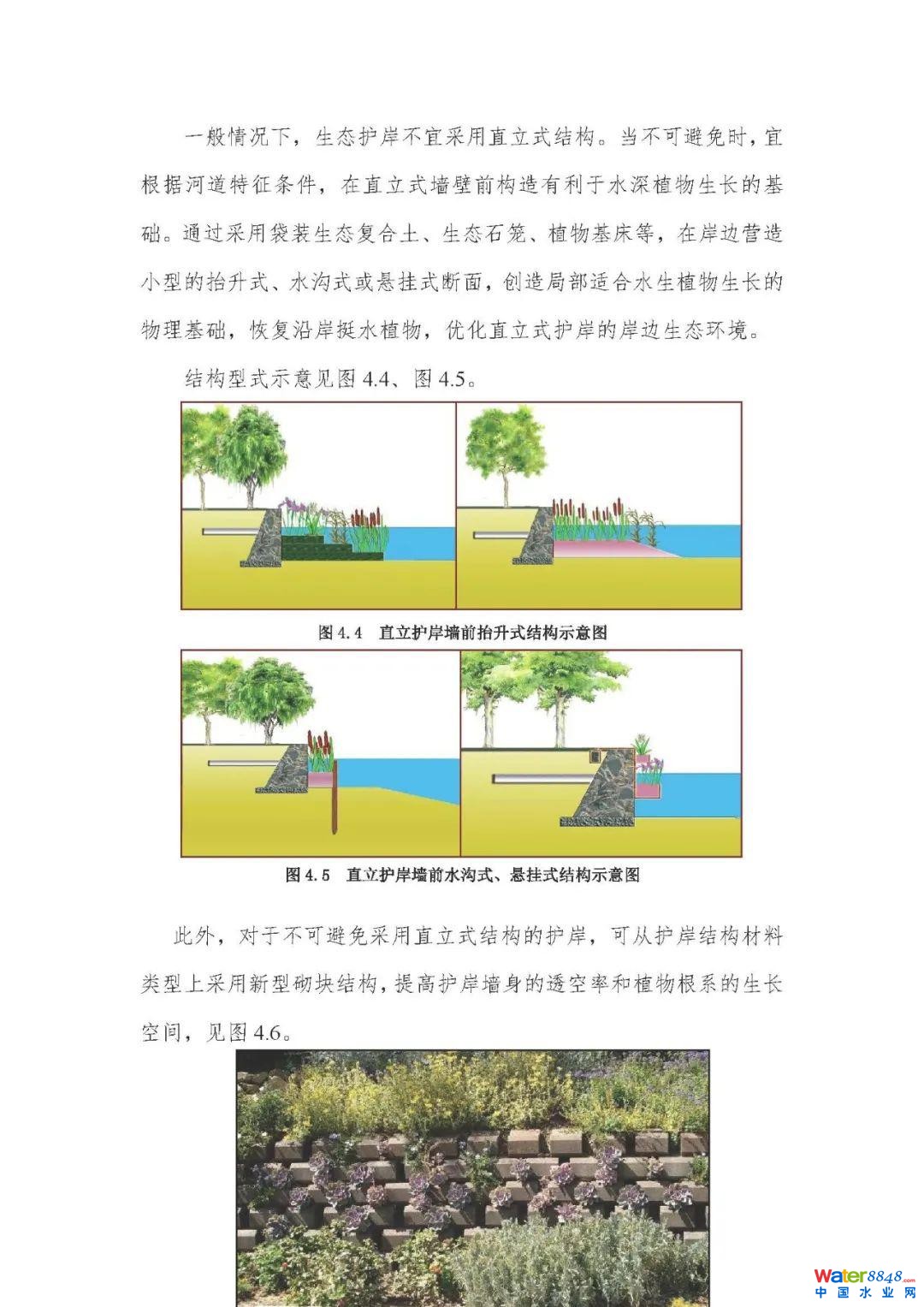

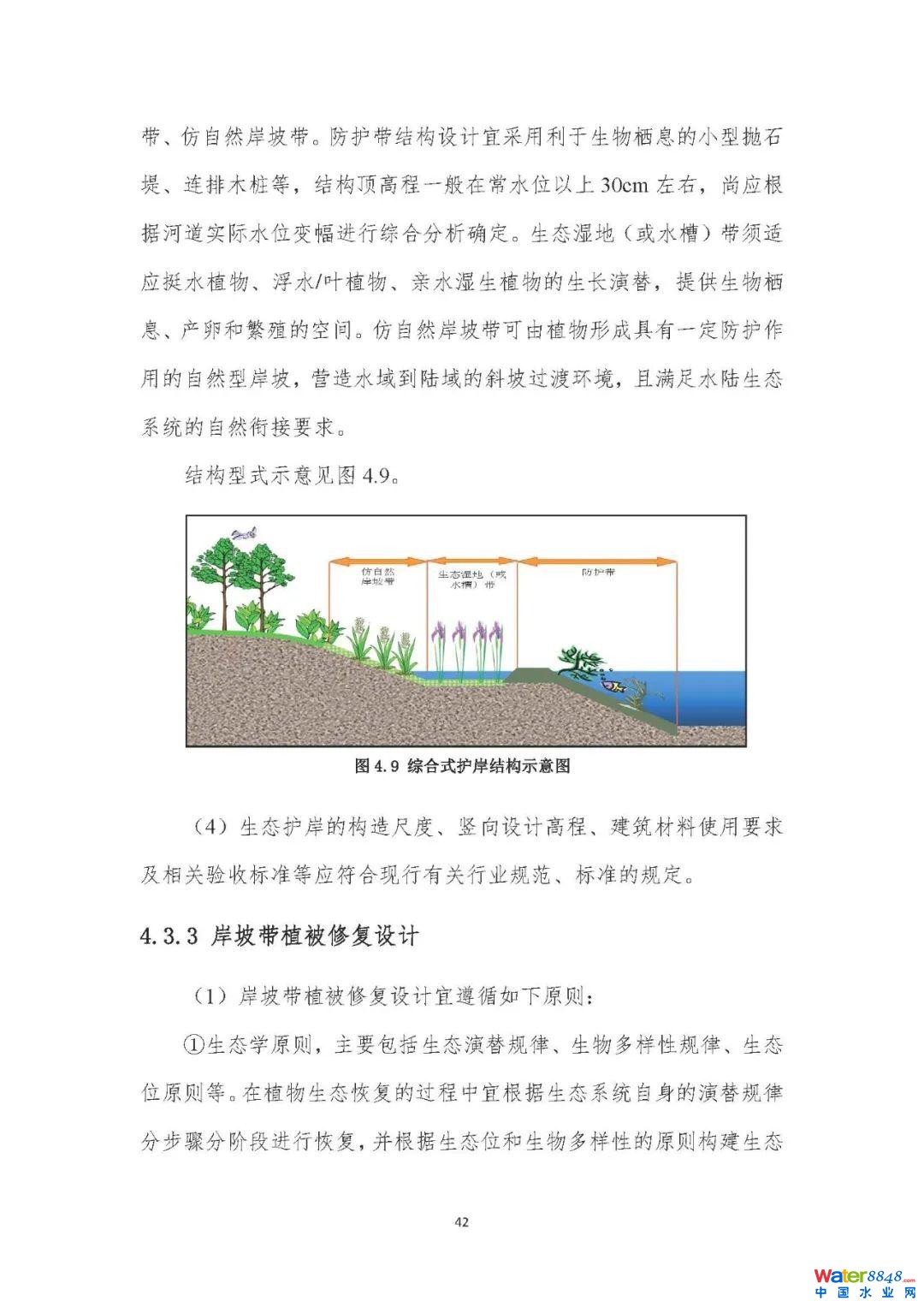

生態護岸

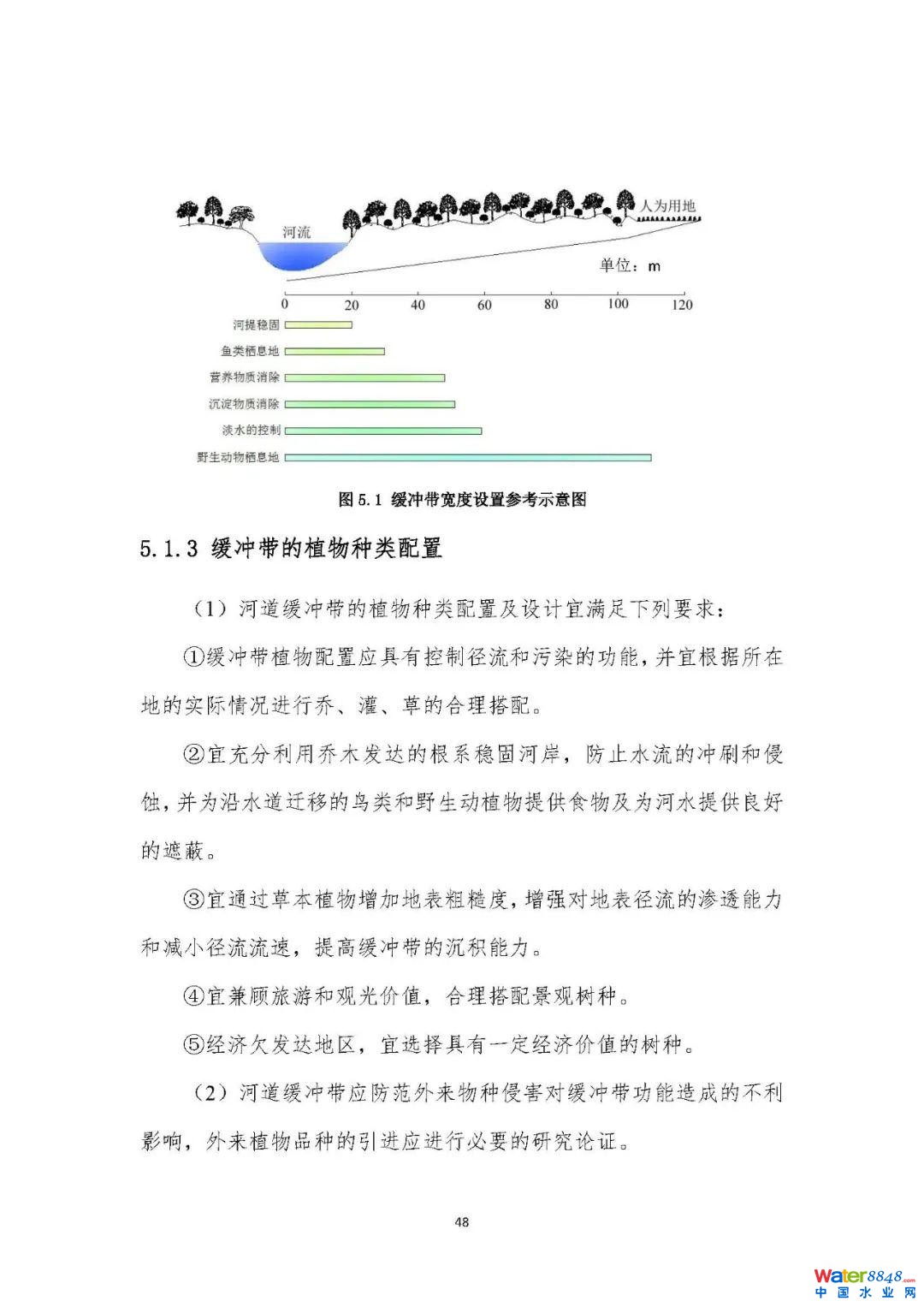

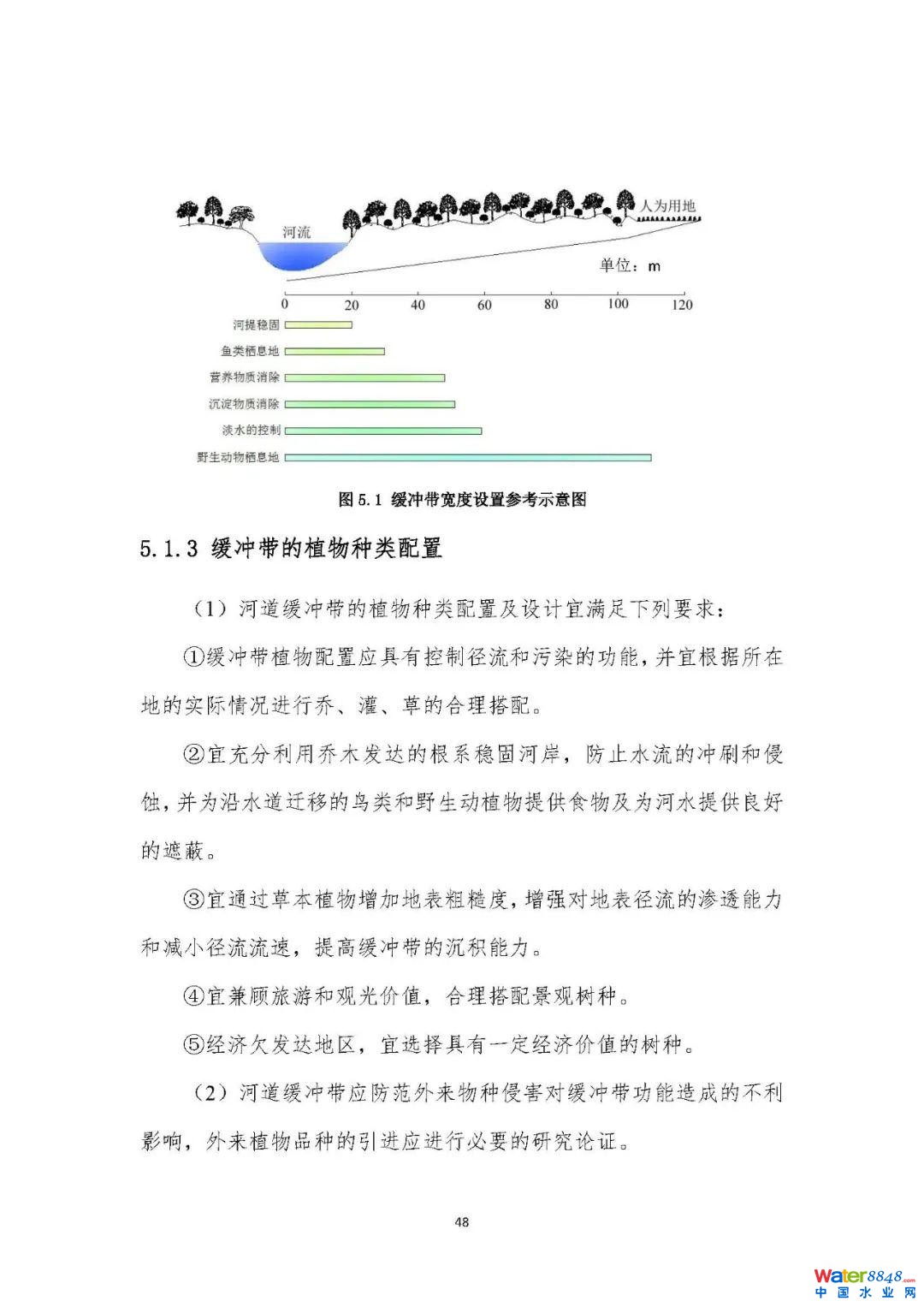

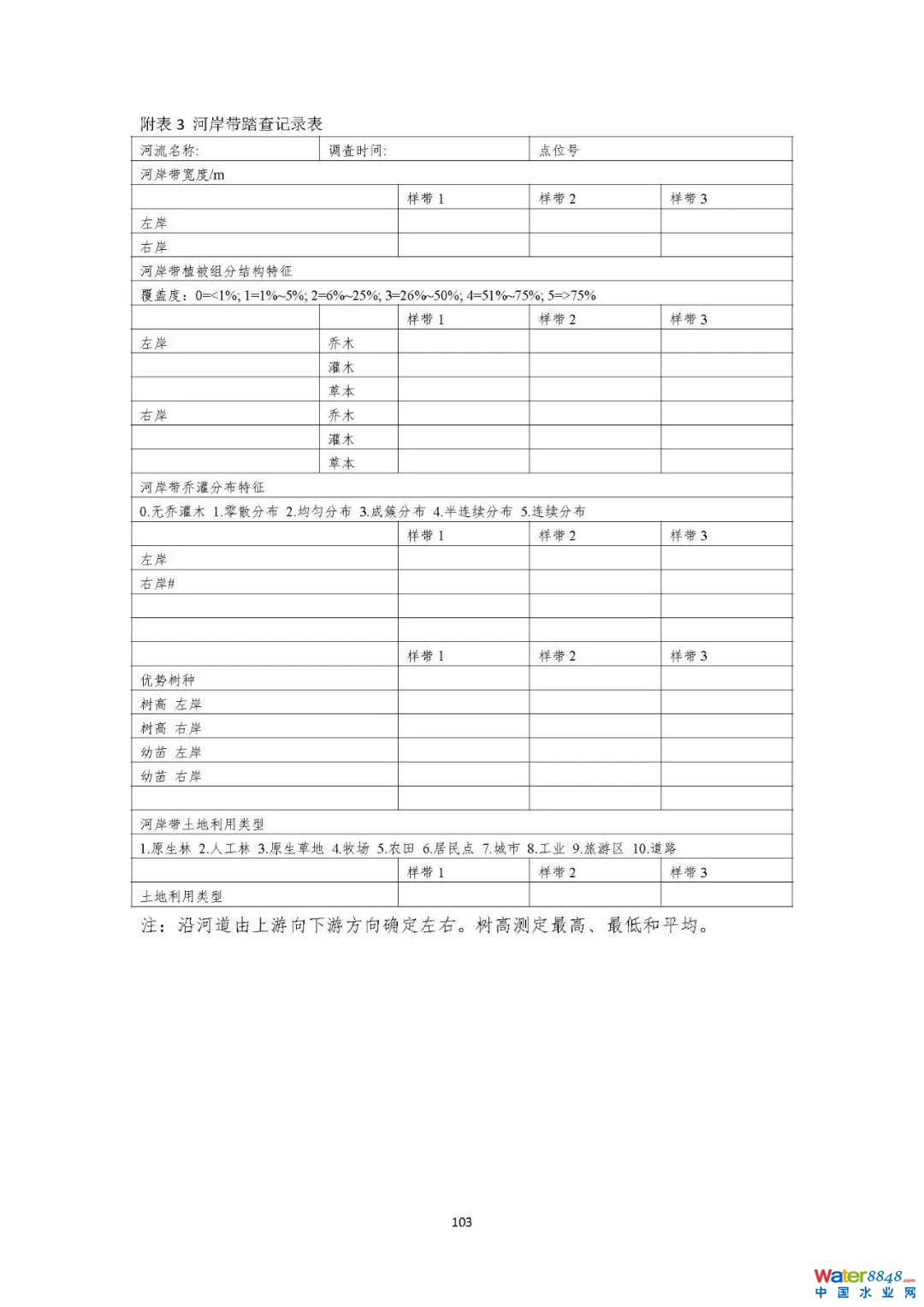

河道緩沖帶構建技術

河道生態修復總體理念

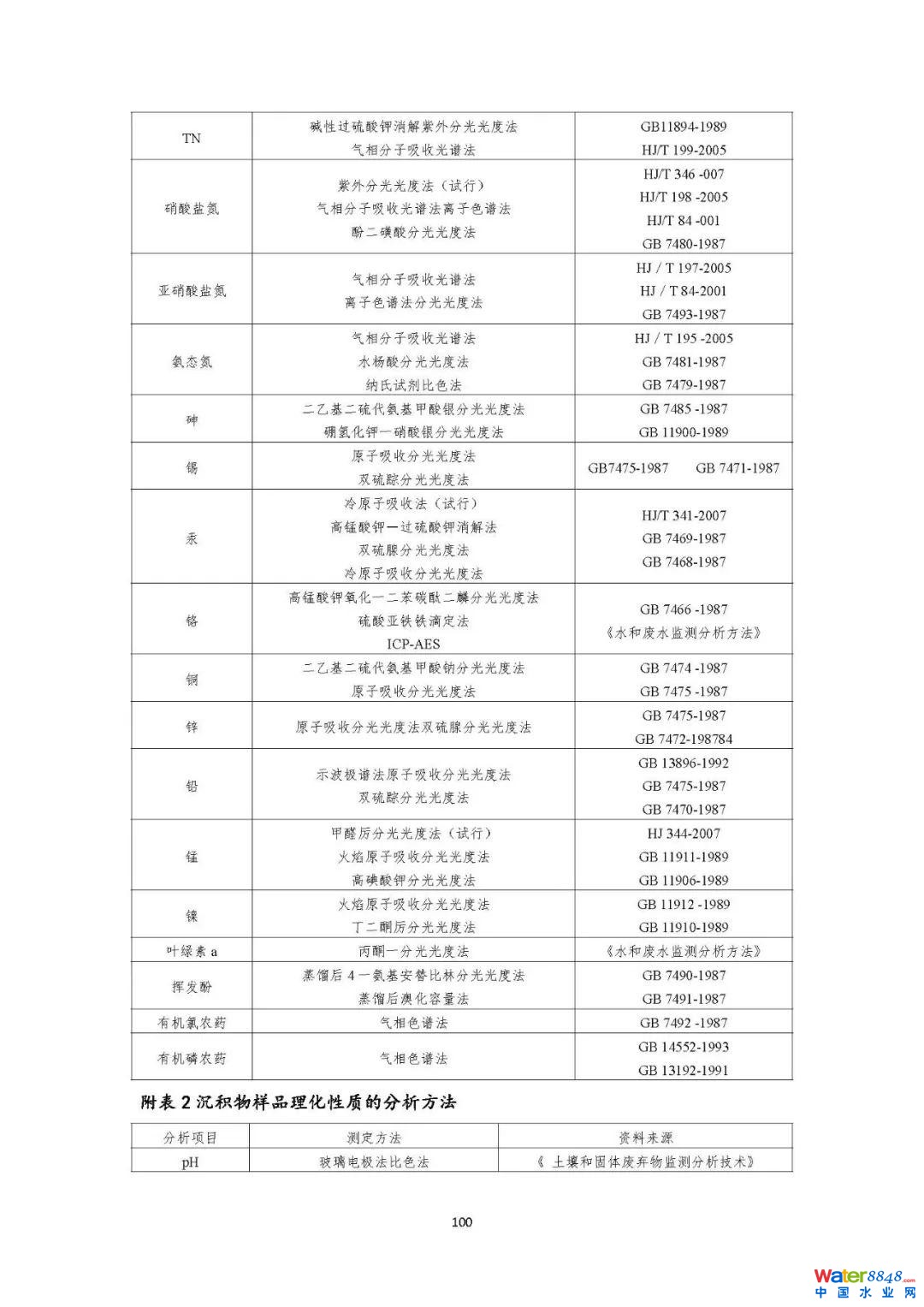

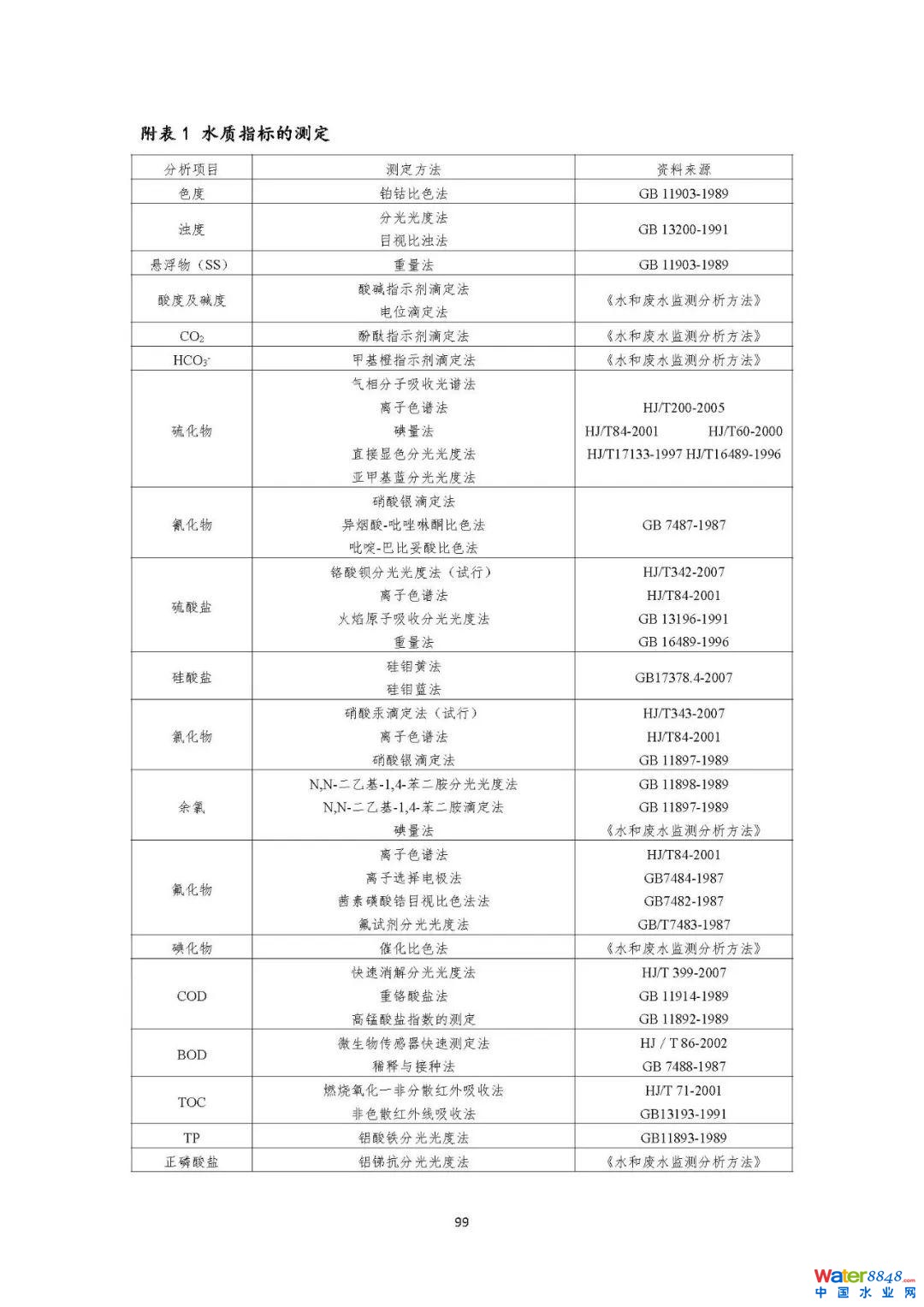

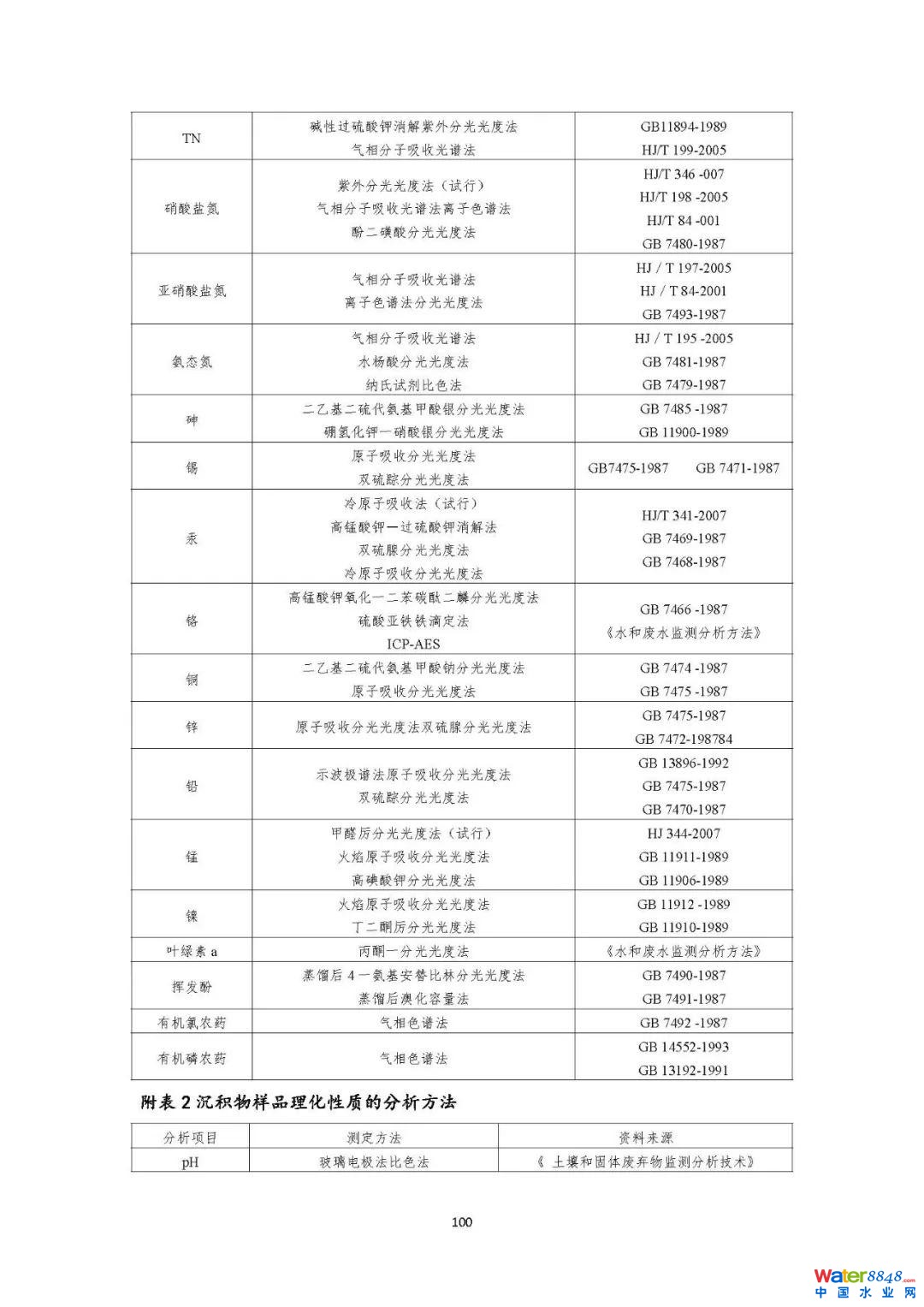

水質指標測定

文章來源:環境生態網微信