《西安市減污降碳協同創新試點實施方案》印發:將投資約262億元,推進66個重點項目建設

來源:西安市人民政府 關鍵詞:減污降碳生活污水處理

導讀:據《西安市減污降碳協同創新試點實施方案》,到2026年,西安市將投資約262億元,推進66個減污降碳協同創新重點項目建設。

近日,西安市人民政府正式印發《西安市減污降碳協同創新試點實施方案》(下稱《方案》),將結合西安市用能結構、產業結構、減排空間,綜合考慮大氣污染形勢嚴峻、地形氣象條件不利等問題,以新能源應用示范為主線,在能源、交通、工業、環境治理等重點領域開展減污降碳協同創新實踐。到2026年,西安市將投資約262億元,推進66個減污降碳協同創新重點項目建設,確保全市非化石能源占能源消費比重達到22%以上,單位GDP能耗、主要污染物總量減排和單位GDP二氧化碳排放降低率完成省上下達目標。

《方案》要求,在今年,安排部署新能源汽車應用示范標桿城市打造,以及能源、交通、工業、環境治理等領域減污降碳協同創新重點任務、重點項目。加快推進高排放企業關停和退城搬遷。全市熱電機組采暖季熱電比平均達到110%,累計完成新能源或國六排放標準渣土車、商混車替代80%以上,完成A級、B級和績效引領性企業不少于80家,完成238臺燃氣鍋爐低氮燃燒深度改造任務,完成含噴涂工藝汽修企業面漆使用水性涂料替代不少于700家,完成25個重點項目。同時,開展2024年減污降碳協同度評價和試點階段性評估。

《方案》強調,將推進環境治理領域協同控制。強化污水治理減污降碳協同控制方面,擬科學開展污水管網清淤管護,減少甲烷排放。支持依法依規將上游生產企業可生化性強的廢水作為下游污水處理廠的碳源補充,加強高效脫氮除磷等低碳技術應用。積極探索全市農村生活污水分類處理和就近就地資源化利用,因地制宜推進農村生活污水治理。加強污泥—生活垃圾協同焚燒處置和污泥熱解氣化處置,提升污泥無害化處置和資源化利用水平。加快推進西安市再生水利用配置試點建設,從工業利用、景觀環境、綠地灌溉、城市雜用、農業灌溉五個方面擴大再生水利用配置領域和規模。到2026年,全市城市生活污水收集率達到76%以上、處理率達到96%以上,城市污泥無害化處置率達到95%以上,再生水利用率達到36%以上,爭創污水處理綠色低碳標桿廠。

原文如下↓

西安市減污降碳協同創新試點實施方案

為推進西安市減污降碳協同創新試點建設,促進城市可持續發展和綠色轉型,根據生態環境部辦公廳《城市和產業園區減污降碳協同創新試點工作方案》(環辦綜合函〔2023〕234號)和生態環境部綜合司《關于印送減污降碳協同創新試點任務清單的函》(綜合函〔2024〕18號)有關要求,結合我市實際,制定本方案。

一、總體要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神,立足黃河流域生態保護和高質量發展要求及國家中心城市特點,結合西安市用能結構、產業結構、減排空間,綜合考慮大氣污染形勢嚴峻、地形氣象條件不利等問題,以新能源應用示范為主線,在能源、交通、工業、環境治理等重點領域開展減污降碳協同創新實踐。探索能源清潔化、產業綠色化、資源循環化的協同創新路徑,促進西安市經濟社會發展全面綠色轉型和碳達峰碳中和目標實現,為建設“美麗西安”奠定基礎,為全國同類型城市提供可復制可推廣的“西安模式”。

(一)基本原則

——全面統籌,協同增效。堅持統籌推進與重點突破相結合,統籌碳達峰碳中和與生態環境保護相關工作,推動能源、交通、工業、環境治理多領域減污降碳協同增效,以碳達峰行動進一步深化環境治理,以環境治理助推高質量達峰。

——源頭防控,協同發展。找準大氣污染物和溫室氣體排放主要源頭,將能源綠色低碳轉型作為減污降碳的根本途徑,開展新能源應用示范,推動能源供給體系清潔化低碳化,加快形成有利于減污降碳的用能結構、生產體系和消費模式。

——創新政策,協同控制。基于現有生態環境制度體系,推動將溫室氣體排放納入環境監測、環境影響評價、排污許可等現有環境監管機制,實現協同控制。探索建立金融激勵政策,加強減污降碳工作在政策制度和市場機制等方面的統籌融合。

——因地制宜,示范創新。結合西安市六大支柱產業優勢和城市特點,因地制宜、分類分領域施策,形成各具特色的典型做法和有效創新模式。通過選典型立標桿,發揮示范引領作用,以點帶面,實現多層次、多領域減污降碳協同增效。

(二)總體目標

到2026年,形成一套減污降碳協同創新管理機制、模式路徑和政策舉措,構建“4+3+3+6”減污降碳協同創新“西安模式”,即開展能源、交通、工業、環境治理4個領域的減污降碳協同創新,在園區、企業、項目3個層次培育和遴選減污降碳協同創新標桿,出臺減污降碳協同增效金融政策、碳評納入環評新機制、碳排放信息納入排污許可管理新機制3項減污降碳協同創新政策,提升市級層面試點工作機制創新、減污降碳協同創新評價指標體系創建、大氣污染物與溫室氣體融合清單編制、污染物與溫室氣體監測核算、固定污染源排放量全口徑核算、協同管理創新6種減污降碳協同管理和創新能力。投資約262億元,推進66個減污降碳協同創新重點項目建設,確保全市非化石能源占能源消費比重達到22%以上,單位GDP能耗、主要污染物總量減排和單位GDP二氧化碳排放降低率完成省上下達目標。碳排放強度下降與生態環境質量改善協同推進取得明顯成效,減污降碳協同度達到同類型城市領先水平,綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成。

(三)年度目標

2024年度,建立減污降碳協同創新試點工作機制,印發試點實施方案、減污降碳協同創新典型遴選辦法,建立評價指標體系。安排部署新能源汽車應用示范標桿城市打造,以及能源、交通、工業、環境治理等領域減污降碳協同創新重點任務、重點項目。加快推進高排放企業關停和退城搬遷。全市熱電機組采暖季熱電比平均達到110%,累計完成新能源或國六排放標準渣土車、商混車替代80%以上,完成A級、B級和績效引領性企業不少于80家,完成238臺燃氣鍋爐低氮燃燒深度改造任務,完成含噴涂工藝汽修企業面漆使用水性涂料替代不少于700家,完成25個重點項目。開展2024年減污降碳協同度評價和試點階段性評估。

2025年度,持續推進新能源汽車應用示范標桿城市打造,以及能源、工業、交通、環境治理等領域減污降碳協同創新重點任務、重點項目的實施,全市減污降碳協同度有所提升。探索綠色金融支持減污降碳協同增效相關政策,探索建立將碳評納入環評機制和碳排放控制要求納入排污許可管理機制。將減污降碳協同創新試點考核納入污染防治攻堅戰考核。遴選第一期減污降碳協同創新典型。完成新能源或國六排放標準渣土車和商混車替代,完成含噴涂工藝的汽修企業面漆使用水性漆替代,完成23個重點項目。開展2025年減污降碳協同度評價和試點階段性評估。

2026年度,全面完成各領域減污降碳協同創新試點任務,全市減污降碳協同度明顯提升。建成新能源汽車應用示范標桿城市。遴選第二期減污降碳協同創新典型。完成17個重點項目,持續推進1個重點項目。鼓勵企業累計完成1298臺燃氣鍋爐低氮燃燒深度改造任務。開展2026年減污降碳協同度評價和試點終期評估。總結提煉三年試點經驗和做法,發布優秀試點案例,形成具有西安特色的減污降碳協同創新模式,開展試點成效宣傳。

二、推進能源綠色低碳轉型

(一)嚴控化石能源消費。推進能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變,積極發展非化石能源,推進非化石能源安全可靠有序替代化石能源,持續優化能源結構,加快建設新型能源體系。堅決控制化石能源消費,嚴禁新增耗煤項目和煤電(含自備電廠)裝機規模。深入推動煤炭清潔高效利用,加快現役煤電機組節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”。有序推進西安熱電有限公司、大唐灞橋熱電廠部分燃煤機組的關停任務。科學控制成品油消費量,穩妥高效利用天然氣,促進熱源低碳化。到2026年,全市可再生能源發電裝機占比提高到30%以上,非化石能源占能源消費比重達到22%以上。

(二)開展光伏示范建設。深入推進光伏在建筑中的應用,提升全市城市建筑屋頂光伏發電裝機占比。全面實施“光伏+多場景應用”工程,充分利用公共機構建筑、工業廠房、“保回遷”和保障房等屋頂資源,開展建筑屋頂光伏行動,推廣光伏發電與建筑一體化應用。在酒店、學校和醫院等有穩定熱水需求的公共建筑和城鄉低層、多層居民建筑中推廣太陽能光熱技術。開展全市“千萬工程”重點村住宅分布式光伏電站建設試點,積極推進高新區、經開區、灞橋區光伏整縣試點區縣建設。落實智能光伏產業發展行動計劃,推動太陽能光伏、新型儲能電池、重點終端應用、關鍵信息技術產品協同創新。到2025年,全市新建公共機構、工業廠房屋頂太陽能光伏覆蓋率力爭達到50%。

(三)推動清潔能源供熱。因地制宜,科學有序建立以地熱能、污水能、空氣能、生物質能等多能互補、分布式供熱為支撐的清潔用能保障體系。全市不再新建燃煤集中供熱站,原則上不再新建燃氣供熱站。新建居民住宅、商業綜合體等必須使用清潔化能源取暖。大力推進地熱能供熱項目建設,具備條件的新建建筑優先采用地熱能供熱。因地制宜,安全合理開發淺層地熱能供熱,鼓勵開發中深層地熱能供熱。鼓勵具有一定規模的再生水(污水)廠周邊地區,以及再生水(污水)主干管網沿線3公里范圍內,優先采用再生水(污水)源熱泵系統供暖。到2026年,全市新增地熱能供暖面積1600萬平方米。

(四)推進供熱能力釋放。推進熱電聯產、工業余熱、垃圾焚燒發電廠供熱能力釋放,提升供熱效率。挖掘陜西渭河電廠等現役熱電機組潛力,加快實施燃煤電廠高背壓等高效供熱方式改造。鼓勵有條件的企業開展余熱回收系統建設,最大限度發揮工業余熱供熱能力。推動全市五個生活垃圾焚燒廠接收各區縣、開發區農業廢棄物燃料,促進熱電聯產資源化利用。推進垃圾焚燒發電企業作為周邊區域供熱主要熱源之一,完成配套供熱管網建設。持續推進供熱管網保溫及智能調控改造,加快主城區熱網互通互聯建設。到2024年,全市熱電機組采暖季熱電比平均提升至110%以上。

三、推進交通運輸領域減污降碳協同控制

(一)打造新能源汽車應用示范標桿城市。以公共交通、市政環衛、物流配送、公務用車等公共領域用車為重點,大力推廣新能源汽車,推動城市公共服務車輛電動化替代。每年新增或更新的公交車、出租車(含網約車)、垃圾清運車、輕型環衛車輛,全部采用新能源或清潔能源車輛(含國六排放標準車輛,以下同)。每年新增或更新的物流配送和公務車輛中,新能源或清潔能源車輛比例分別不低于90%和80%。推進既有交通基礎設施節能降碳改造提升,建設一批低碳(近零碳)車站、機場、高速公路服務區。建成適度超前、布局合理、車樁相宜、智能高效的充電基礎設施體系。鼓勵具備技術優勢、創新優勢的智能充電科技企業參與充(換)電網絡體系建設,建立信息數據互聯互通、智能技術標準體系完善、運管管理機制健全的新型充(換)電基礎設施體系。到2026年,全市公交車中新能源車占比達到93%以上,出租車(含網約車)中新能源車占比達到90%。主要城區形成半徑不大于2公里的充(換)電服務圈,實現街辦(鎮)重點區域充(換)電基礎設施、高速服務區充(換)電基礎設施全覆蓋,累計建設公(專)用充電場站2495座、公(專)用充電樁35689個,滿足85萬輛電動汽車的充(換)電需求。

(二)持續推進移動源管控。鼓勵企業廠內外運輸車輛、非道路移動機械使用新能源,加快淘汰老舊運輸工具,推進零排放貨運。鼓勵支持全市汽車生產企業研發生產新能源和國六排放標準貨車,不斷提升全市新能源和國六排放標準貨車占比。推動過境貨車分流綜合管控,通過一致性收費政策,引導車輛向外環高速公路分流。將空港新城“生態小憩驛站”建設經驗推廣至全市大型物流園區,降低物流貨車燃料消耗,減少尾氣污染排放。到2025年,全市完成國三及以下排放標準柴油貨車的淘汰,禁止使用不符合“雙三標準”的非道路移動機械,完成新能源或國六排放標準渣土車和商混車替代。到2026年,全市新能源和國六排放標準貨車保有量占比達到50%以上。

(三)發展以鐵路為主的多式聯運。發揮西安作為“一帶一路”起點城市的優勢,完善西安國際港城市鐵路貨運場集疏運、倉儲、城市配送以及換裝轉運功能,創新“外集內配”等生產生活物資公鐵聯運模式。大力發展以鐵路為主的多式聯運,加快貨運鐵路的擴能改造以及重點行業企業、物流園區鐵路專用線建設。支持浐灞國際港和中鐵聯集、中外運物流等國家及省級多式聯運示范工程或項目建設,加快推進草堂工業區鐵路專用線建設。推動新建及遷建大宗貨物年貨運量150萬噸以上的物流園區、工礦企業及糧食儲備庫,因地制宜新(改、擴)建鐵路專用線。全市燃煤熱電企業及大宗貨物年運輸量在100萬噸以上的企業、物流園區的清潔運輸(含使用國六排放標準車輛的運輸)比例保持在80%以上。

四、推進工業領域減污降碳協同控制

(一)優化低碳產業布局。以產業鏈供應鏈低碳循環轉型為導向,優化產業布局,實施高排放企業關停和退城搬遷。做大做強電子信息、汽車、航空航天、高端裝備、新材料新能源、食品和生物醫藥等六大支柱產業,重點發展人工智能、大數據云計算、光子、增材制造和衛星應用等五大新興產業,推動上下游企業融通發展,努力培育形成全國領先、西安特色、綠色低碳的產業集群。組織開展落后產能摸排,對發現的落后產能列入年度計劃,依法依規予以淘汰。對關停退出的磚瓦窯企業(不含非燒結磚瓦制品企業)開展防反彈回頭看。嚴格新改擴建涉氣重點行業績效評級限制條件,加快推進繞城高速內(不含開發區和縣域工業集中區)達不到能效標桿和環保績效A級(含績效引領)的企業退城搬遷。加強新建、改擴建項目資源環境準入審核,堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目上馬。

(二)推動重點領域節能降碳改造。推動制造業主要產品工藝升級與節能技術改造,持續開展能效“領跑者”行動。對納入《陜西省工業重點領域企業裝置能效清單》的工業重點領域企業,實施技術改造動態清單管理,推進節能降碳技術改造行動,引領企業裝置能效水平和綠色低碳發展能力提升。立足西安市周邊電廠現有條件,研究推進存量煤電機組低碳化改造,改造后煤電機組應具備摻燒10%以上生物質燃料或綠氨的能力,相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右,污染物和碳排放顯著低于現役先進煤電機組排放水平。實施變壓器、電機等能效提升計劃,推動工業窯爐、鍋爐、電機等六種重點用能設備系統節能改造。在建材、有色金屬等重點行業開展電能替代,擴大電氣化終端用能設備使用比例。推動企業建立健全節能降碳管理機制,推廣節能降碳“診斷+改造”模式,強化節能監察。加快大數據、人工智能等新一代信息技術與工業的深度融合,積極推進智能制造,發展工業互聯網。圍繞汽車、航空航天、裝備制造、電子信息等重點領域,深入推進“機器換人”,開展數字化車間、智能工廠建設,全面提升數字化能力。

五、推進環境治理領域協同控制

(一)加強大氣污染物與溫室氣體協同控制。以工業涂裝企業為重點,全面推進涉VOCs排放企業低揮發性原輔材料替代,到2025年,實現含噴涂工藝的汽修企業面漆全部使用水性漆替代。技術可行的工業涂裝企業全部使用低揮發性有機物含量的涂料,并開展清潔生產審核。推進新建家具制造、4S汽車產業園區同步建設集中噴涂(鈑噴)中心,在鄠邑區、高陵區、藍田縣開展VOCs綠島項目建設。全域推進燃氣鍋爐低氮燃燒深度改造,氮氧化物排放濃度控制在30毫克/立方米以內。到2026年,全市鼓勵完成1298臺氮氧化物排放在30毫克以上的燃氣鍋爐低氮燃燒深度改造任務。

(二)強化污水治理減污降碳協同控制。科學開展污水管網清淤管護,減少甲烷排放。支持依法依規將上游生產企業可生化性強的廢水作為下游污水處理廠的碳源補充,加強高效脫氮除磷等低碳技術應用。積極探索全市農村生活污水分類處理和就近就地資源化利用,因地制宜推進農村生活污水治理。加強污泥—生活垃圾協同焚燒處置和污泥熱解氣化處置,提升污泥無害化處置和資源化利用水平。加快推進西安市再生水利用配置試點建設,從工業利用、景觀環境、綠地灌溉、城市雜用、農業灌溉五個方面擴大再生水利用配置領域和規模。到2026年,全市城市生活污水收集率達到76%以上、處理率達到96%以上,城市污泥無害化處置率達到95%以上,再生水利用率達到36%以上,爭創污水處理綠色低碳標桿廠。

(三)加強固體廢物污染防治協同控制。持續加強一般工業固體廢物精細化管理,促進一般工業固體廢物貯存處置總量趨零增長。強化危險廢物源頭管控,開展危險廢物規范化環境管理評估工作。加強生活垃圾分類收集、運輸和處置,完善生活垃圾收集轉運設施,提升生活垃圾減量化、資源化水平。促進新型綠色建造方式、綠色建材的推廣應用,加強建筑垃圾源頭減量和資源化利用。大力推動“無廢城市”建設,推動全市固體廢物產生強度有效下降,形成固體廢物減量化、資源化、無害化、產業化、社會化綜合管理的“無廢西安”新模式。到2026年,全市一般工業固體廢物綜合利用率達到90%以上,生活垃圾回收利用率達到40%。

(四)強化資源循環利用和綠色處置。建設生活類再生資源專業回收體系,鞏固和提升以再生資源回收服務點、再生資源分揀中轉中心(站)和再生資源交易集散市場為主要節點的回收網絡。促進再生資源加工利用產業集聚發展,鼓勵企業參與再生資源規模化、規范化、綠色化、高值化利用,提升廢舊物資回收后預處理能力,逐步擴大預處理規模。完善農業廢棄物閉環處理處置體系,推進秸稈“五化”綜合利用。2025年起,全市主要農作物秸稈綜合利用率達到并保持在97%以上。到2026年,全市基本建成交投便利、轉運順暢的廢舊物資回收網絡,力爭建成1個綠色分揀中心,再生資源加工利用骨干企業數量力爭達到5家以上,各涉農區縣、開發區至少打造1個農村生物質綜合利用示范項目。

六、培育多層次減污降碳協同創新標桿

(一)遴選減污降碳協同創新標桿園區。推動工業園區實施循環化改造,支持集中供熱供氣、工業余壓余熱利用、廢氣廢液廢渣資源化利用等重點項目建設,加快園區綠色低碳轉型,推進能源資源利用最大化。以航天基地、灃西新城和空港新城等重點園區為引領,開展低碳近零碳園區建設。出臺減污降碳協同創新綠色低碳園區遴選標準,遴選一批能源利用綠色化、資源利用循環化、產業技術節能化、減污降碳數智化的綠色低碳園區,同時為園區招商引資、準入退出、節能技術改造提供參考依據。

(二)創建減污降碳協同創新標桿企業。推動汽車制造、裝備制造、航空航天、電子信息制造、新材料新能源制造等行業的先進企業開展減污降碳協同創新行動。加快培育有競爭力的綠色低碳企業,打造一批領軍企業和專精特新中小企業。加強汽車裝備制造重點工序基礎制造工藝與新技術融合發展,實施智能化、綠色化改造。大力推進電子材料及元器件、典型電子整機產品生產工藝的改進,降低產品制造能耗。對標國際先進水平,積極建設一批“零碳”工廠。推動綠色制造名單創建,鼓勵創建一批國家級、省級綠色工廠,開展綠色制造技術創新及集成應用。到2026年,全市新增國家級和省級綠色工廠40個以上。

(三)建設減污降碳協同增效標桿項目。圍繞能源、交通、工業、環境治理等減污降碳重點領域,創建一批績效水平高、行業帶動性強的減污降碳協同增效標桿項目。在能源領域,圍繞分布式光伏發電項目、光伏建筑一體化、新型儲能、氫能制造和應用等方面,培育新能源產品、技術和應用標桿項目。在交通領域,結合綠色交通和新能源汽車推廣,打造減污降碳、高效節能等技術創新應用標桿項目。在工業領域,聚焦汽車制造、新材料新能源等支柱產業,培育綠色節能技術改造、研發、集成示范的標桿項目。在環境治理領域,打造VOCs協同減排、污水治理、固體廢物協同處置、資源循環利用和綠色處置標桿項目。到2026年,全市創建20個以上減污降碳協同增效標桿項目。

七、創新政策制度

(一)探索減污降碳協同增效金融政策。不斷豐富綠色信貸、綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信托等綠色轉型金融工具,推動綠色金融產品創新,引導金融機構和社會資本加大對新型能源體系建設、傳統行業改造升級、綠色低碳科技創新、能源資源節約集約利用等領域項目的支持。建設減污降碳協同增效項目儲備庫,支持綠色低碳技術攻關和示范應用、重點領域減污降碳技術改造等,提升減緩和適應氣候變化的基礎能力。加快西咸新區國家氣候投融資試點建設,落實“一標準兩辦法”,促進項目落地和企業綠色發展。

(二)探索建立將碳評納入環評新機制。借鑒陜西省煤化工、煤電碳排放建設項目環境影響評價試點經驗,研究西安市碳排放源構成特點,選擇重點行業,探索將建設項目的二氧化碳排放納入環境影響評價管理。針對重點行業的大氣污染物和溫室氣體排放特征,在項目環評工作中開展污染物和碳排放的源項識別、源強核算、減污降碳協同措施可行性論證及方案比選,提出協同控制最優方案。

(三)探索建立將碳排放信息納入排污許可管理新機制。統籌排污許可和碳排放管理,銜接減污降碳管理要求,推進主要污染物防治與控制溫室氣體排放協同管理。結合西安市碳排放重點行業企業排放特點,針對電力、化工、建材、鋼鐵、民航等行業企業,探索將碳排放信息逐步納入排污許可信息管理,提高城市空氣質量達標和碳排放達峰“雙達”協同管理能力。

八、提升協同能力

(一)建立減污降碳協同管理機制。建立市級減污降碳協同創新試點工作機制,一體謀劃、一體推進、一體落實、一體考核試點工作。明確責任單位和工作職責,充分發揮各部門的積極性和主觀能動性,密切配合,形成職責明確、分工合理、銜接順暢、績效顯著的減污降碳協同創新試點工作整體格局。

(二)開展減污降碳協同創新評價。分析大氣污染物和溫室氣體排放特征,建立西安市減污降碳協同創新評價指標體系,從環境質量、碳排放水平、協同耦合度、結構調整措施協同度、治理路徑協同度等維度客觀評價各區縣、開發區減污降碳協同度,逐年評估重點措施增效、協同管理提效的實施效果,初步實現對西安市減污降碳協同創新工作的定量化評價、跟蹤、反饋。

(三)編制大氣污染物與溫室氣體融合清單。厘清西安市支柱產業能源、原料消耗、碳排放情況,構建一致源分類的大氣污染物與溫室氣體融合排放清單核算體系。全面銜接排放源統計、排污許可、重點行業企業溫室氣體排放核算、溫室氣體排放清單等技術方法和活動水平數據,充分利用統計資料、部門數據、社會活動大數據等,開展大氣污染物與溫室氣體融合清單編制,提升減污降碳基礎能力。

(四)提升污染物與溫室氣體監測核算能力。同步推進污染物與碳排放監測試點工作開展,為協同管控提供數據基礎。識別西安市大氣污染物與溫室氣體排放重點區域、重點行業、重點企業,在重點企業或園區安裝二氧化碳排放監測系統,開展污染物和溫室氣體協同監測示范建設。探索開展全市碳排放形勢分析監測。全面核算能源活動、工業生產過程、農業活動、土地利用變化和林業、廢棄物處理等五大排放領域溫室氣體排放情況,并逐年更新,為碳排放精細化管理提供堅實基礎。

(五)開展固定污染源排放量全口徑核算。研究廢氣有組織、無組織(顆粒物、揮發性有機物)許可排放量和實際排放量核算方法,按區域、行業開展大氣污染物排放數據分析。以實際排放量為基數的計算值作為許可排放量,對轄區內所有行業排污單位廢氣主要排放口、一般排放口及無組織排放全口徑許可污染物排放量進行核算,逐步實現固定污染源污染物排放的全面管控。

(六)減污降碳協同增效科技創新和成果轉化。依托新能源產業集群和秦創原平臺,利用西安交通大學、西北工業大學、西北大學等高校科研優勢,組織相關院校、科技企業申報國家和省級應對氣候變化領域科技攻關項目。推進低碳產業核心技術攻關,爭取在智能電網、先進儲能、新能源汽車、碳捕集利用與封存、可再生能源建筑一體化等技術領域實現重大突破。以西咸新區“雙碳”聯合實驗室為試點,深化科技成果轉化應用,積極培育低碳近零碳技術創新平臺。

九、保障措施

(一)加強組織領導。各區縣政府、開發區管委會和市級相關部門要認真貫徹落實市委、市政府決策部署,堅決扛起政治責任,細化工作任務,明確落實措施,確保各項重點舉措落地見效。要加強協同配合,各司其職,各負其責,形成合力,系統推進試點相關工作。定期調度工作進展,加強跟蹤評估和督促檢查,切實將各項重點舉措抓緊抓實抓到位。

(二)強化資金保障。加大對綠色低碳投資項目和減污降碳協同技術應用的財政政策支持。統籌相關財政資金,拓寬現有資金渠道,對減污降碳重點項目,尤其是大氣污染防治協同控制項目給予引導性資金支持。進一步完善能源、工業、城鄉建設、交通運輸、生態治理、資源循環利用等重點領域的獎補政策,做好減污降碳相關經費保障工作。

(三)開展經驗總結。開展年度評估和終期評估,總結試點工作取得的主要成效、工作亮點、典型經驗與做法,分析存在的問題,編制年度評估報告和終期評估報告,形成一批可復制、可推廣的減污降碳協同創新典型案例。

(四)加強監督考核。強化試點任務進展情況調度,定期通報工作進展,對推進緩慢的相關單位和部門進行發函提醒。強化目標分解與協同考核,搭建一套完整的可落實、可考核、可量化的減污降碳協同創新試點工作考核體系。

(五)強化宣傳教育。利用六五環境日、全國低碳日、全國節能宣傳周等各類宣傳教育活動,通過各類新聞媒體,在全市范圍內開展減污降碳協同創新宣傳教育,積極宣傳試點成效,樹立減污降碳先進典型,倡導綠色低碳的生產生活方式,弘揚綠色低碳的社會風尚。

原標題:西安市人民政府辦公廳關于印發減污降碳協同創新試點實施方案的通知

報告題目:基于GPU和全水動力方法的城市洪澇高效模擬技術

報告人:黃國如教授系華南理工大學博士生導師,擔任廣東省水利學會常務理事、中國自然資源學會水資源專業委員會委員、廣東省水力發電工程學會水電能源專業委員會委員、國際水文科學協會會員、鄭州大學兼職教授。2005年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃,2006年入選廣東省高等學校“千百十工程”第四批培養人選。最近幾年來,結合國家自然科學基金項目、教育部新世紀優秀人才支持計劃項目對珠江流域枯季徑流預測進行了較為深入的研究,主要探討如何在流域數字化平臺上構建枯水徑流的預測模型,取得了一系列創新性研究成果。結合水利部公益性行業科研專項經費項目,對城市暴雨內澇形成機理以及預報技術進行了較為系統深入的研究,開發了基于GIS系統的城市內澇預警預報系統。主持了國家重大水專項課題的研究任務,對城市和農業非點源污染負荷定量核算方法進行了研究,通過城市和農田現場觀測實驗,對城市非點源污染初期沖刷效應進行研究,構建了基于SWMM模型的城市非點源污染負荷核算模型和基于HSPF模型的農業非點源污染模型。

附1:中國給水排水2025年污水處理廠提標改造(污水處理提質增效)高級研討會(第九屆)邀請函暨征稿啟事

同期召開中國給水排水2025年排水管網大會

(水環境綜合治理)

同期召開中國給水排水 2025年污水資源化利用

(再生水利用)大會/園區污水提標及資源化利用大會

中國給水排水2025年大會技術報告邀請

歡迎來自部委行業管理單位、高校、科研機構、設計院所、工程總承包(EPC)公司、水務集團、水務(排水)管理、污泥處理處置及資源化利用、工業(園區)污水與污泥處理、固廢處理及資源化利用、垃圾滲濾液處理、污水處理廠、水環境綜合治理、黑臭水體治理、智慧水務、低碳水務、綠色水務、水務+AI、工業企業的水處理技術/管理專家等申請發言,作與會議主題相關的優秀報告。(王領全13752275003 主辦、協辦、報告等)

報告題目:工業廢水并入城鎮污水管網的風險及對策建議

報告人:全國政協常委,四川大學制革清潔技術國家工程實驗室主任,中國工程院院士 石碧 教授

報告題目:地下管網科技創新和產業發展

報告人:全國政協委員,中山大學土木工程學院院長,中國工程院院士 王復明 教授

報告題目:加快供排凈治一體化改革

報告人:全國政協委員,中國建筑西南設計研究院有限公司巡視員、總工程師 馮遠 教授級高工

附:2:中國給水排水2025年城鎮污泥處理處置技術與應用高級研討會(第十六屆)征稿啟事暨邀請函 (同期召開固廢大會、工業污泥大會、滲濾液大會、高濃度難降解工業廢水處理大會)

共創、共生、共贏--鼎力打造中國污泥處理處置核心品牌生態圈

中國給水排水2025年大會技術報告邀請

歡迎來自部委行業管理單位、高校、科研機構、設計院所、工程總承包(EPC)公司、水務集團、水務(排水)管理、污泥處理處置及資源化利用、工業(園區)污水與污泥處理、固廢處理及資源化利用、垃圾滲濾液處理、污水處理廠、水環境綜合治理、黑臭水體治理、智慧水務、低碳水務、綠色水務、水務+AI、工業企業的水處理技術/管理專家等申請發言,作與會議主題相關的優秀報告。(王領全13752275003 主辦、協辦、報告等)

(掃碼二維碼,可快速報名 上海水業嘉年華)

《中國給水排水》2024年水環境保護與可持續發展大會暨 上海水業嘉年華

尊敬的行業同仁:

隨著全球氣候變化、城市化進程加速以及工業化的快速發展,水環境及水生態問題日益突出,已成為全球關注的重點。近年來我國水環境治理成效顯著,但仍面臨水資源短缺、水生態系統退化等問題,對經濟社會的可持續發展構成了嚴重威脅。因此,加強水環境保護和水生態修復,實現水資源的可持續利用,已成為我國當前和未來發展的重要任務。

黨的二十大報告強調要實現精準治污、科學治污、依法治污;我國的十四五規劃明確提出,要積極推動生態文明建設,加強生態環境保護,實現經濟社會與生態環境的協調發展。在此背景下,《中國給水排水》雜志社聯合上海荷瑞展覽服務(集團)有限公司擬舉辦2024年水環境保護與可持續發展大會暨上海水業嘉年華,誠邀各界人士共同探討水資源的可持續發展之道,推動水處理行業的高質量發展。

一、主辦機構

《中國給水排水》雜志社有限公司

上海荷瑞展覽服務(集團)有限公司

同濟大學環境科學與工程學院

工業環保網

協辦機構:

中國膜工業協會

指導單位:

中國建筑金屬結構協會新風與凈水分會

中國建筑金屬結構協會舒適家居分會

鳴謝機構:

全國衛生產業企業管理協會凈水產業分會

二、參與活動 您將收獲

♢ 直擊行業痛點與解決方案

♢ 彰顯產品實力和服務能力

♢ 權威解讀行業政策變化

♢ 分享全球成功案例和經驗

♢ 促進行業人脈的擴大交流

♢ 聚焦高增長的熱點市場

♢ 發掘潛在的業務合作伙伴

♢ 精準預判行業發展趨勢

♢ 構建良好的政企合作關系

♢ 讓企業品牌形象植入人心

♢ 跟蹤國際前沿技術突破

三、部分探討議題

♢ 城鎮水環境治理技術及典型案例;

♢ 智慧水務與數字孿生技術應用;

♢ 水務行業標準、規范、政策解讀;

♢ 水生態系統保護與修復;

♢ 城鎮排水系統提質增效與優化;

♢ 城市水系統設備更新;

♢ 飲用水安全保障與現代化水廠建設;

♢ 污水處理減污降碳協同增效工藝技術與工程實踐;

♢ 污水再生利用技術及工程實踐;

♢ “廠—網—河(湖)”一體化運行維護技術與實踐;

♢ 管網診斷、修復與智慧化運維平臺建設;

♢ 海綿城市建設、城市雨洪管理與韌性城市;

♢ 我國城市水環境治理關鍵要素及實踐

♢ 未來綠色低碳城鎮水務發展對策與技術進展

♢ 城鎮水環境治理技術及典型案例

♢ 面向"雙碳"目標的工業園區廢水處理策略

♢ 新污染物及行業特征污染物去除工藝

♢ 高鹽高濃廢水資源化實現降碳減排

♢ 商用凈水器市場規模及發展潛力

♢ 家用凈水器市場需求及產業發展趨勢走向

♢ 如何通過品控、研發和營銷層面促進凈水行業高質量發展

四、擬邀嘉賓

夏光 國家生態環境部 副司長

彭永臻 北京工業大學 教授 中國工程院 院士

戴曉虎 同濟大學 教授

許國仁 中國科學院大學 教授 哈爾濱工業大學 教授

李成江 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 顧問總工程師

侯立安 中國工程院 院士

任南琪 哈爾濱工業大學 教授 中國工程院 院士

馬軍 哈爾濱工業大學 中國工程院 院士

吳明紅 中國工程院 院士

徐揚 上海市建筑學會建筑給水排水專業委員會 主任委員

王復明 中國工程院 院士

胡洪營 清華大學 教授

鄭興燦 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 總工

柏國強 上海市生態環境局 局長

徐祖信 中國工程院 院士

王凱軍 清華大學 教授

高翔 中國工程院 院士

白雪濤 中國疾病中心博導研究員 中國疾病預防控制中心環境所 原副所長 醫學博士

五、合作媒體及參與品牌

六、贊助方案

七、展位圖

(掃碼二維碼,可快速報名 上海水業嘉年華)

八、觀眾及其他企業參與形式

嘉年華參與門票(可關注以下小程序注冊):

預登記聽眾:免費

非預登記聽眾:500元/人

供應商:500元/人

贊助商:免費/限5人

商務交流晚宴:

預登記聽眾:500元/人

非預登記聽眾:2500元/人

供應商:2500元/人

展臺贊助商:500元/限5人

其他贊助:免費/限2人,500元/限3人

午餐:

自助:108/人天

商務套餐:58/人天

酒店住宿:

高級房:718元/間夜

豪華房:628元/間夜

九、組委會聯系方式 :

王領全 13752275003

金晟 18622273726

孫磊 13702113519

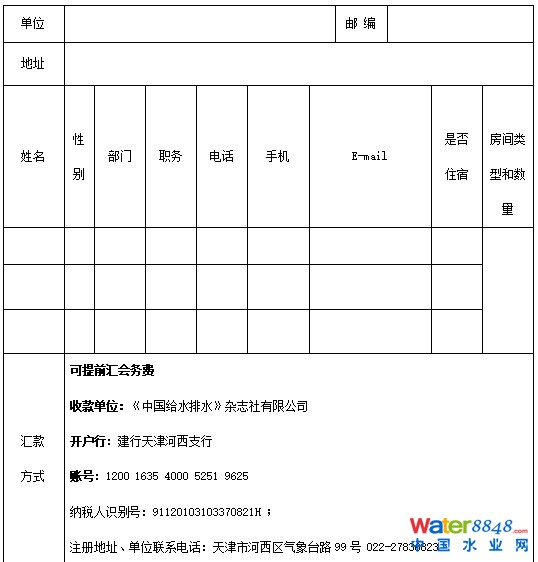

中國給水排水2024年上海水業嘉年華參會回執(復印有效)

請參會人員認真填寫回執后,傳真和E-mail傳回,以便提前安排住宿。

傳真:022-27835592 E-mail:745105304@qq.com ; cnwater@vip.163.com

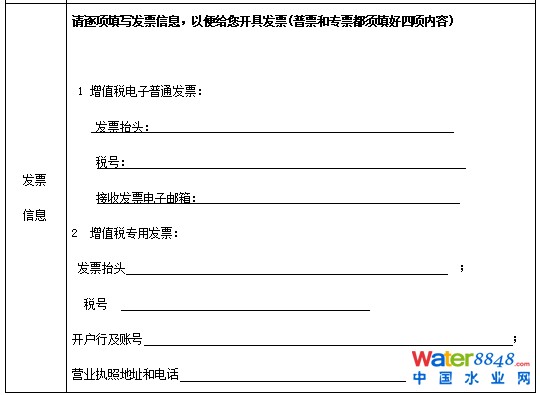

注:各代表需開具哪種類型發票就填寫哪種,如需開具增值稅專用發票及普通發票,需四項信息填寫完整。

附1:中國給水排水2025年污水處理廠提標改造(污水處理提質增效)高級研討會(第九屆)邀請函暨征稿啟事

同期召開中國給水排水2025年排水管網大會

(水環境綜合治理)

同期召開中國給水排水 2025年污水資源化利用

(再生水利用)大會/園區污水提標及資源化利用大會

中國給水排水2025年大會技術報告邀請

歡迎來自部委行業管理單位、高校、科研機構、設計院所、工程總承包(EPC)公司、水務集團、水務(排水)管理、污泥處理處置及資源化利用、工業(園區)污水與污泥處理、固廢處理及資源化利用、垃圾滲濾液處理、污水處理廠、水環境綜合治理、黑臭水體治理、智慧水務、低碳水務、綠色水務、水務+AI、工業企業的水處理技術/管理專家等申請發言,作與會議主題相關的優秀報告。(王領全13752275003 金晟 18622273726 主辦、協辦、報告、展位等)

附:2:中國給水排水2025年城鎮污泥處理處置技術與應用高級研討會(第十六屆)征稿啟事暨邀請函 (同期召開固廢大會、工業污泥大會、滲濾液大會、高濃度難降解工業廢水處理大會)

共創、共生、共贏--鼎力打造中國污泥處理處置核心品牌生態圈

中國給水排水2025年大會技術報告邀請

歡迎來自部委行業管理單位、高校、科研機構、設計院所、工程總承包(EPC)公司、水務集團、水務(排水)管理、污泥處理處置及資源化利用、工業(園區)污水與污泥處理、固廢處理及資源化利用、垃圾滲濾液處理、污水處理廠、水環境綜合治理、黑臭水體治理、智慧水務、低碳水務、綠色水務、水務+AI、工業企業的水處理技術/管理專家等申請發言,作與會議主題相關的優秀報告。(王領全13752275003 金晟 18622273726 主辦、協辦、報告、展位等)