從天津市海洋局獲悉,天津市海洋局發布《天津市海水資源綜合利用循環經濟發展專項規劃(2015-2020年)》,內容如下:

天津是我國最早開展海水資源開發利用的城市之一,具有良好的技術能力和發展基礎。2013年9月,國家發展改革委發布了《關于印發天津海洋經濟科學發展示范區規劃的通知》,2014年4月,財政部、國家海洋局聯合發布《關于在天津、江蘇實施海洋經濟創新發展區域示范的通知》,為發展海水資源綜合利用提供了新的契機。為貫徹國務院批復的《天津海洋經濟科學發展示范區規劃》,落實《市委市政府關于建設天津海洋經濟科學發展示范區的意見》,依據《天津海洋經濟科學發展示范區建設領導小組關于印發推進天津海洋經濟科學發展示范區建設2014年工作計劃的通知》(津海示范〔2014〕2號)要求,開展天津市海水資源綜合利用循環經濟發展專項規劃編制工作。規劃涉及的海水資源綜合利用循環經濟發展包括海水淡化、海水直接利用、海水化學資源利用及相關產業,重點是海水淡化。本規劃規劃期限為2015年—2020年。

天津市海水資源綜合利用循環經濟發展專項規劃(2015-2020年)

前言

海水資源綜合利用主要包括,海水淡化、海水直接利用和海水化學資源利用,是國家重點支持的海洋戰略性新興產業,是解決沿海水資源短缺的重要途徑。

近年來,國際上海水資源綜合利用受到重視,發展較快,已形成產業。根據國際脫鹽協會(IDA)發布的數據統計,截至2013年8月,全球海水淡化工程總裝機容量已達8093萬噸/日,用于解決居民飲水、工業用水和農業灌溉等。目前世界上最大的多級閃蒸、低溫多效和反滲透海水淡化工程規模分別達到88萬噸/日、80萬噸/日和54萬噸/日。隨著技術進步和工程規模的增大,海水淡化成本已降至0.5-0.6美元/噸。在海水直接利用方面,海水直流冷卻技術已基本成熟、海水循環冷卻、海水脫硫等技術發展迅速。國際上大多數沿海國家和地區都普遍應用海水作為工業冷卻水,其用量已經超過7000億立方米。在海水化學資源利用方面,全世界每年從海洋中提取海鹽6000萬噸、溴素50余萬噸、鎂及氧化鎂260多萬噸。

我國海水資源綜合利用技術研究始于20世紀50年代,上世紀90年代以來逐步取得突破性進展。目前,我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術,具備日產萬噸級海水淡化裝置設計和工程成套能力。在關鍵材料設備方面,國產海水淡化膜組器、高壓泵得到工程化應用,反滲透膜殼已形成產業并出口到國外。除開展海水淡化技術研發外,我國還開展了海水循環冷卻、大生活用海水和海水化學資源利用等技術研究。截至2013年,全國已建成海水淡化工程規模90萬噸/日,培育形成了一批從事海水淡化與綜合利用的研發機構、生產企業和工程公司。全國擬建、在建海水淡化工程規模達200萬噸/日,市場前景廣闊。

天津是我國最早開展海水資源開發利用的城市之一,具有良好的技術能力和發展基礎。2013年9月,國家發展改革委發布了《關于印發天津海洋經濟科學發展示范區規劃的通知》,2014年4月,財政部、國家海洋局聯合發布《關于在天津、江蘇實施海洋經濟創新發展區域示范的通知》,為發展海水資源綜合利用提供了新的契機。為貫徹國務院批復的《天津海洋經濟科學發展示范區規劃》,落實《市委市政府關于建設天津海洋經濟科學發展示范區的意見》,依據《天津海洋經濟科學發展示范區建設領導小組關于印發推進天津海洋經濟科學發展示范區建設2014年工作計劃的通知》(津海示范〔2014〕2號)要求,開展天津市海水資源綜合利用循環經濟發展專項規劃編制工作。規劃涉及的海水資源綜合利用循環經濟發展包括海水淡化、海水直接利用、海水化學資源利用及相關產業,重點是海水淡化。本規劃規劃期限為2015年—2020年。

一、天津市海水綜合利用現狀

(一)技術研發應用起步早,產業規模較大

上世紀八十年代,建成了大港電廠2套3000噸/日多級閃蒸海水淡化裝置,解決了鍋爐補給水的供應,取得了顯著的經濟和社會效益。本世紀初,先后建成了的北疆電廠20萬噸/日低溫多效海水淡化工程、大港新泉10萬噸/日反滲透海水淡化工程和北疆電廠10萬噸/日海水循環冷卻工程,總體水平國內領先。截至2013年底,天津市海水淡化裝機規模已達到31.6萬噸/日,占全國的35%,居全國首位;年海水冷卻利用量13.2億噸。天津還是我國海水化學資源利用的傳統省份之一,在海水制鹽及海水提取溴、鎂、鉀等綜合利用方面,成績顯著、技術先進。

(二)技術裝備研發能力強,創新優勢明顯

擁有國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所、天津大學、天津工業大學、天津科技大學、天津膜天膜科技股份有限公司等一批從事海水淡化研究、應用與裝備制造的科研院所、高校和企業,承擔了一批國家及省部級科技攻關等科研項目,開展了自主知識產權中空纖維膜、高壓泵、能量回收裝置、正滲透、膜生物反應器、蒸汽熱壓縮技術、海水水處理藥劑等研發。海水資源綜合利用技術創新研發與應用方面優勢突出,技術成果應用于多個示范工程,部分成果進入國際先進行列。

(三)各項配套日趨完整,具備形成產業鏈的基礎

海水預處理、材料部件生產、裝備制造、工程建設以及產業服務等方面發展逐步完善,產業鏈上中下游比較齊全,初步具備了形成海水資源綜合利用產業鏈的基礎條件。北疆電廠首創“發電-海水淡化-濃海水制鹽-土地節約整理-廢物資源化再利用”五位一體循環經濟模式正在完善,淡化水按比例進入濱海新區市政供水管網,成為國內首個向社會供水的海水淡化項目。塘沽、漢沽兩大鹽場的大宗初級化工產品,基本實現了就地消化,產能、技術水平等處于沿海省市優勢地位。國家海水利用工程技術研究中心、國家海水及苦咸水利用產品質量監督檢驗中心、中國膜工業協會液體分離膜產品檢驗檢測中心等國家和地方研究、檢測機構,整體水平先進,服務企業能力增強。

(四)基礎條件良好,發展前景廣闊

天津是中國近代工業的發祥地,工業門類齊全,交通便利,擁有一大批工業大中型企業和產業工人,具備為海水淡化產業提供重要支撐的潛力和各項保障條件。我市產業結構不斷優化,已形成航空航天、石油化工、裝備制造、電子信息、生物醫藥、新能源、新材料、國防工業等八大優勢產業,大造船、大乙烯等一批項目建成或正在建設,為海水淡化產業發展與技術應用提供了廣闊的市場前景。

二、面臨的機遇與挑戰

(一)面臨的機遇

1.國家支持發展的機遇

國務院辦公廳、國家發展改革委、科技部、國家海洋局等相繼出臺的促進我國海水淡化產業發展的意見及規劃,為我市海水淡化產業健康有序發展,提供了有力指導。2013年,國家發展改革委印發了《天津海洋經濟科學發展示范區規劃》,并正式批復實施《天津海洋經濟發展試點工作方案》,將我市正式納入全國海洋經濟發展五個試點地區之一。《天津海洋經濟科學發展示范區規劃》、《天津海洋經濟發展試點工作方案》將海水綜合利用業列入6條核心產業鏈之一。這些都為天津發展海水資源綜合利用循環經濟產業提供了有利條件。

2.京津冀協同發展的機遇

京津冀為全國重點缺水地區,年均供水量278億立方米,人均水資源量僅為239立方米。且地下水超采嚴重,年均超采68億立方米,已引發地下漏斗等問題。北京是世界上最缺水的特大城市之一,水資源短缺成為重要制約瓶頸,利用淡化海水為北京供水已成為保障首都供水安全的戰略選擇之一。實施京津冀協同發展國家戰略后,區域資源配置顯著增強,天津作為距離北京最近的城市,在天津擴大海水淡化產業規模、為首都北京供水方面具有明顯優勢,為該產業發展提供了難得的契機。

3.本市工業用水需求擴大的機遇

天津是我國水資源嚴重短缺城市之一,人均本地水資源占有量僅為160立方米,為全國平均水平的1/15,盡管南水北調中線工程通水,天津長期發展依然面臨著水資源緊張問題。從產業結構看,天津工業有較大比重,熱電、冶金、石化等行業用水量多,隨著國民經濟和社會事業的發展,天津的用水量進一步加大。結合企業沿海分布特點,加大海水資源開發利用力度,鼓勵以海水淡化水替代淡水作為工業主要水源,是解決工業新增用水和保障生活用水的根本途徑。

(二)我市海水綜合利用存在的問題

一是海水淡化需求不振。由于淡化海水價格和管網建設等因素,現有海水淡化廠開工率嚴重不足,產能閑置現象較為突出。北疆電廠在策劃之初,海水淡化工程一、二期工程建設規模分別為20萬噸/日和30萬噸/日,但海水淡化對外供水范圍較窄,供水企業對海水淡化水接受程度不高。

二是工程化應用能力有待加強。天津海水綜合利用技術研發與應用仍有差距,熱法和膜法海水淡化關鍵部件和裝備的自主技術工程化應用能力還顯不足,目前大型海水淡化工程技術、核心部件、藥劑市場為國外公司所壟斷,本市公司競爭處于下風,核心競爭能力急需提高。

三是產業鏈有待進一步完善和延伸。天津海水綜合利用產業鏈條初具雛形,但在產業聚集程度、發展深度等方面還存在不足,大家各自為戰的現象較多,系統集成缺乏協作與整合,產業凝聚力度不夠,嚴重影響上下游產品配套。此外,產品種類少,缺乏高值化產品,不利于海水綜合利用產業鏈延伸。

三、指導思想和主要目標

(一)指導思想

以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導,按照國家發展循環經濟的要求,堅持深化改革開放和創新發展思路,緊密圍繞天津發展海洋經濟、建設海洋經濟科學發展示范區和海洋強市的總體目標,立足天津海水資源綜合利用的基礎和優勢,把打造特色海水淡化與綜合利用產業鏈條、發展海水淡化裝備制造業、支撐天津海洋產業結構優化升級作為重點,努力形成新的海洋經濟增長點。

(二)總體思路

以天津海水資源綜合利用產業發展需求為導向,瞄準國內、國際兩個市場,產學研政金相結合,以發揮特色優勢、專業集聚發展、突破核心技術為重點,以打造上下游完備、特色突出、競爭能力較強的海水淡化與綜合利用產業鏈條為主線,全面提升自主創新能力和市場競爭力,加快海水淡化與綜合利用產業的規模化發展,培育龍頭企業,帶動天津海洋經濟發展方式轉變、優化海洋高技術產業發展布局,服務天津海洋經濟發展示范區建設,形成海洋經濟新的增長點。

(三)主要目標

緊密圍繞天津海水資源綜合利用產業發展需求和海洋經濟發展示范區建設要求,依托天津的區位、人才、技術等優勢,整合創新資源、集聚產業發展,大力開展海水資源綜合利用產業,打造海水資源綜合利用產業鏈條,提升自主創新能力和核心競爭力,努力建設海水淡化與綜合利用創新及產業化基地。

到2015年,天津市海水淡化工程產能利用率提高到30%,并積極論證淡化水進京的可行性,為首都供水做好前期準備工作;直接利用海水量15億噸/年;溴素產量達到1萬噸、氯化鉀產量達到2萬噸、氯化鎂產量達到20萬噸、硫酸鎂產量達到5萬噸。

到2020年,天津市海水淡化規模達到60萬噸/日,海水淡化工程產能利用率提高到70%,直接利用海水量20億噸/年;溴素產量達到1.8萬噸、氯化鉀產量達到10.5萬噸、氯化鎂產量達到105萬噸、硫酸鎂產量達到35.7萬噸。

四、重點任務及布局

(一)重點領域

1.提高海水淡化應用水平

一是依托全國海水淡化供水試點建設的有利條件,推動現有淡化海水進入市政供水系統以及開展一對一工業企業供應,擴大海水淡化利用范圍和規模。重點推進北疆電廠新增向塘沽新區、新河水廠供水,向寧河開發區供水,向漢沽天化供水。南港工業區新建海水淡化項目向區內用戶供水等。

二是提高新建海水淡化項目的技術水平和工程水平。依托北疆電廠,開展具有自主知識產權的3.5萬噸/日高倍濃縮多效蒸餾海水淡化技術研究與工程示范;依托南港工業區,建設集海水凈化、海水淡化及海水化學資源利用為一體的先達海水淡化及綜合利用一體化項目;根據北京海水淡化需求,研究做好大規模海水淡化進京項目前期準備工作。

2.擴大海水直接利用的范圍和規模

根據電力、石化、化工等重點行業和領域的用水需求,大力推行海水循環冷卻、海水脫硫、海水沖灰沖渣等海水直接利用技術。支持沿海新建企業優先選用海水循環冷卻系統,鼓勵已建海水直流冷卻或淡水冷卻系統的企業改建海水循環冷卻系統,逐步擴大海水循環冷卻的比重。鼓勵沿海電廠建設海水脫硫裝置和海水沖灰沖渣系統,替代寶貴的淡水資源。

3.加強海水化學資源綜合利用

依托海晶集團、漢沽鹽場等,發展海水、鹵水、濃海水化學資源提取及高值化深加工。開展氣態膜法濃海水提溴,海水鹵水吹溴,食品氯化鎂項目、氧化鎂生產等,推進新技術在傳統鹽業生產中研究應用,改造傳統制鹽業,升級海洋化工業,釋放鹽田土地面積,擴大城市發展空間,

4.發展海水利用裝備制造及服務業

圍繞濱海新區開發開放建設和天津發展海洋經濟需求,依托眾和海水淡化公司、寶成集團、膜天膜公司、國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所、天津大學等企業、高校、科研院所,聚集創新資源,促進在海水淡化與綜合利用裝備制造、工程建設、材料生產及產業服務等方面形成較為完善的產業鏈條,培育戰略性新興產業,形成新的海洋經濟增長點。

5.形成海水淡化與綜合利用循環經濟產業鏈

依托北疆電廠國家循環經濟示范試點以及南港工業區海水淡化與綜合利用一體化項目,打通海水淡化與綜合利用產業鏈條,形成具有天津特色的化工/發電—海水凈化—海水淡化—海水循環冷卻—濃海水制鹽—濃海水提取化工產品—土地節約整理的海水淡化與綜合利用循環經濟產業鏈。推動海水淡化與綜合利用集成技術拓展應用于工業廢水資源化等循環經濟領域。

(二)區域布局

濱海新區。重點發展海水淡化與綜合利用工程及裝備制造業。北部,完善北疆電廠海水淡化工程。充分利用現有海水淡化工程規模,擴大供水規模和范圍,充分釋放剩余產能,形成全國海水淡化供水試點;開展自主創新技術示范,建設具有自主知識產權的海水淡化示范工程;根據北京需求,結合電廠二期建設海水淡化進京工程;繼續深化實踐“發電-海水淡化-濃海水制鹽-土地節約整理-廢物資源化再利用”的循環經濟發展模式,實現資源利用最大化、廢物排放最小化、經濟效益最優化。中部,依托臨港經濟區建設海水淡化與綜合利用創新及產業化基地。以科技創新驅動產業集聚,構建一條海水淡化相關材料和裝備加工制造——海水淡化工程與服務——濃海水高值化利用的循環經濟產業鏈,形成海水淡化與綜合利用技術創新引擎和產業集聚中心。南部,建設南港工業區先達海水淡化及綜合利用一體化基地。充分考慮南港工業區對于工業用水的大量需求,擴大海水淡化工程規模。建設面對工業用戶的一對一供水系統,發展以電廠冷卻為主要形式的海水直接利用,形成海水淡化與海水直接利用產業化應用示范區。

天津主城區。重點開展海水淡化與綜合利用技術創新及服務產業。依托國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所、天津大學、膜天膜公司、寶成集團等院所、高校和企業,開展海水淡化與綜合利用自主技術創新、關鍵材料及裝備研發,提升天津海水淡化與綜合利用技術裝備水平及科技創新引領能力,開展海水淡化檢驗檢測、交流培訓、工程設計、工程咨詢、工程總包等,提供優質服務。

(三)技術攻關

依托國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所、天津大學等研究機構、高校、企業,深化開展海水淡化基礎研究及節能、環保、低耗新技術研發,攻克一批關鍵技術,滿足企業技術需求。

1.海水淡化

緊跟國際技術趨勢,開展海水淡化世界前沿技術研究;攻克大型海水淡化熱法、膜法關鍵核心技術,掌握10萬噸級以上自主裝備工程能力和百萬噸級集成工程能力,在單機規模、物能消耗指標等方面達到國際先進水平;完成中小型海水淡化裝備國產化,形成系列化定型產品;開展壓汽蒸餾海水淡化、膜蒸餾海水淡化、海水淡化與新能源耦合技術等研究。

2.海水直接利用

開展適應核電和石化行業的大型海水循環冷卻技術研究,拓展海水循環冷卻技術應用領域;開展綠色環保海水水處理藥劑產業化研發,建立萬噸級海水水處理藥劑生產線;實現水溶性環保型工業重防腐涂料、高效涂裝換熱器防腐涂料的產業化,引領技術發展方向。開展含鹽污水處理新技術及工藝研究海水源熱泵集中冷暖工程技術研究、海水在居民生活領域的綜合利用技術及裝備研究。

3.海水化學資源利用

開展鉀、溴、鎂等海洋常量元素提取及高值化深加工過程中的高效節能關鍵技術研發,開展海洋微量痕量元素如銣、銫、鋰、鍶、硼、鈾等應用基礎研究和應用技術研發,開展多效蒸發、結晶純化、鹽湖鹵水資源開發、有色冶金與化工高含鹽廢水資源化利用等嫁接技術的研發。

4.海水利用膜制備技術

開展海水/苦咸水淡化用反滲透膜及組件制備技術研究、中空纖維疏水/親水膜及組件制備技術研究、納濾膜制備技術研究,以及低能耗、耐污染的新型海水淡化用膜制備技術研究,實現海水利用分離膜的產業化生產。

五、重點工程

(一)海水淡化和供水管網建設工程

1.北疆電廠3.5萬噸/日高倍濃縮多效蒸餾海水淡化技術研究與示范工程。應用自主研發的順流高倍濃縮淡化工藝、大型蒸汽噴射泵、耐蝕鋁合金管、高效阻垢劑等關鍵技術和裝備,加快工程建設進度。緩解濱海新區北部水資源短缺問題,為下游制鹽工業縮短生產流程、實現工廠化制鹽創造更加有利的條件,促進“電—水—鹽”循環經濟產業鏈條的向綜合節能化、規模化方向快速發展;同時,大幅提升天津市及我國自主海水淡化技術水平,促進天津市及我國海水淡化產業的快速、健康發展。

2.南港工業區先達海水淡化及綜合利用一體化工程。依托海上取水項目輸送來的凈化海水,生產淡化水、去離子水、精制鹽、硫酸鈣、氯化鉀、硫酸鎂、溴素和氯化鎂等產品,一期工程形成淡化水13.5萬噸/日、去離子水12萬噸/日、鹽化工系統生產精制鹽(氯化鈉)240萬噸/年、硫酸鈣產品13萬噸/年、氯化鉀產品6萬噸/年、硫酸鎂產品15萬噸/年、溴素產品0.6萬噸/年、氯化鎂產品60萬噸/年的生產規模。建設臨港工業區海水淡化工程,規劃產水能力6萬噸/日;擴建新泉海水淡化工程,規劃產水能力4萬噸/日。

3.海水淡化水供水管網建設工程。北部,完善北疆發電廠海水淡化機組向漢沽、開發區自來水廠、寧河及中新生態城供水的管網系統;中部,建設海水綜合利用一體化項目淡化水輸送管道,針對用戶進行一對一修建。南部,配套南港新建淡化廠,建設環狀自來水配水管網、海水淡化水配水管網和再生水回用管網。同時,建設淡化企業和用水企業一對一的淡化水管道。

(二)海水淡化與綜合利用創新基地與平臺工程

1.海水淡化與綜合利用創新及產業化基地

以科技創新驅動產業集聚,建設濱海新區臨港經濟區海水淡化與綜合利用創新及產業化基地,形成占地500畝的“科技創新示范區”和占地5平方公里的“產業集聚區”,打造成為國家海水淡化與綜合利用科技創新領航區、海洋經濟創新驅動產業發展示范區、國際先進海水淡化與綜合利用裝備制造聚集區和海水淡化與綜合利用國際開放合作先導區。

2.海水淡化與綜合利用創新服務平臺

依托天津市海洋經濟創新發展區域示范項目,采取鏈條式建設方式,建設占地2.3萬平方米的“海水淡化與綜合利用創新服務平臺”,形成海水淡化與綜合利用全產業鏈,為上下游科研機構、制造企業、應用單位和管理部門提供技術研發、產品測試、檢驗檢測及工程化驗證等綜合服務,力爭建成國際一流的國家海水淡化與綜合利用技術裝備評測中心。

(三)海水化學資源綜合利用工程

推進新技術在傳統鹽業生產中研究應用。依托海晶集團、漢沽鹽場等,新建4萬噸/年食品氯化鎂裝置、自主創新2000噸/年氧化鎂示范裝置、2000噸/年吹溴擴建裝置、自主創新氣態膜法濃海水提溴項目。

(四)做好大規模海水淡化進京項目的前期準備工作

以北疆電廠二期30萬噸/日海水淡化工程為重點,開展天津海水淡化進京工程可行性研究,根據北京對于淡化海水的需求,為首都供水做好前期準備工作。

六、保障措施

(一)統一規劃管理,理順海水綜合利用發展體制機制

成立由市海洋局、市水務局、市工信委、市發展改革委、市科委、市規劃局、市建委等部門組成的天津海水綜合利用工作組,建立綜合協調機制,統籌協調海水資源綜合利用工作,指導推動海水綜合利用產業有序發展。

(二)加強統籌協調,將海水淡化水納入市水資源供給體系

進一步加快天津水務一體化政策的先行先試工作,將海水淡化水納入天津城市水資源供給計劃、規劃,統籌協調淡化水的供給工作。鼓勵北疆電廠海水淡化產品水進入市政管網,為全國推進淡化水入管網進行政策示范。

(三)制定優惠政策,促進海水綜合利用產業快速有序發展

統籌我市海域使用金地方留成部分資金,支持海水資源綜合利用相關的研發機構、生產企業、裝備制造企業和水管網企業發展。支持新建電廠、化工廠等采用海水淡化、海水循環冷卻技術;鼓勵自主首臺(套)海水綜合利用技術裝備應用,新建工程優先使用國內技術、材料、裝備,引導自主技術產品的市場化和工程化應用等。通過工程示范、供水試點、產業基地建設、產業聯盟組建,以及海水利用試點示范區創建等方式,培育完整的海水資源綜合利用產業鏈。

(四)加大科技創新力度,提升海水綜合利用自主創新能力

加大對海水資源綜合利用科技創新持續投入力度,支持海水淡化、海水直接利用和海水化學資源利用自主技術裝備研發和示范,突破核心關鍵技術和大型裝備制造技術瓶頸,提升自主創新能力;加強基礎研究和前沿技術研究,強化科研院所、高校和企業間協同創新,形成核心競爭力。

(五)加大金融支持,建立海水利用多元化投融資體系

制定金融配套政策,采取企業自籌、銀行貸款、社會融資、利用外資、地方配套、國家補助等多種方式,建立多元化、多渠道、多層次的海水利用投融資體系。

(六)加強人才培養力度,開展海水利用國際合作與交流

加強行業間的交流、溝通與合作,打造面向國際、國內開放的窗口平臺,依托科研院所、高校,積極開展各級各類培訓,不斷提高海水利用從業人員的技術水平和業務素質;進一步加強國際合作,開展跨學科、領域、國界、地域的合作交流;依托天津的科研院所、大學和相關企業力量,建立合作研究中心和聯合實驗室,吸引國外高端人才、團隊、機構企業落戶天津;擴大天津的國際影響力,打造城市藍色名片。

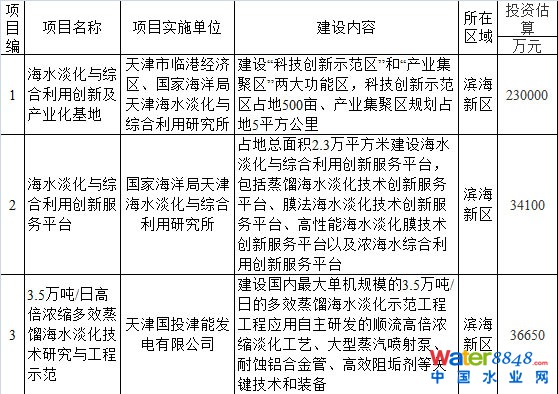

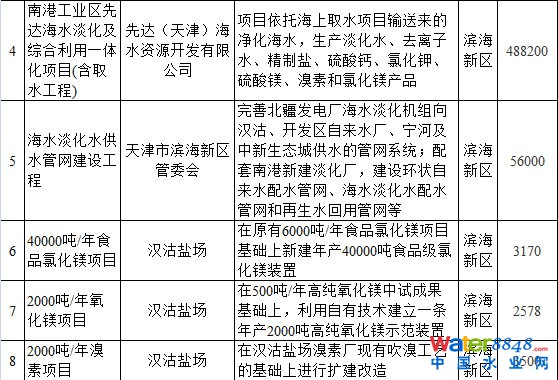

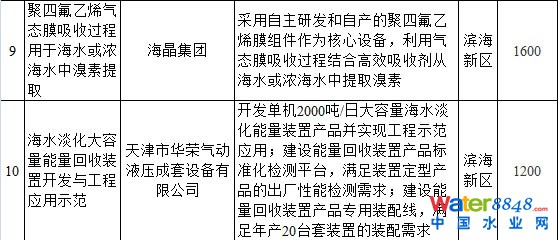

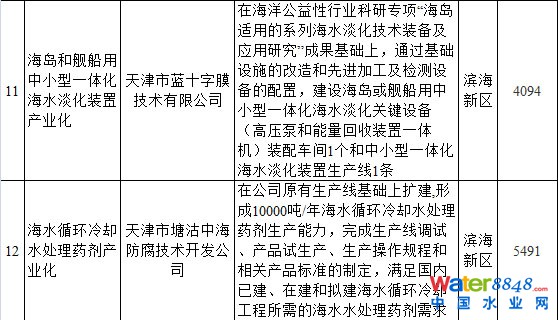

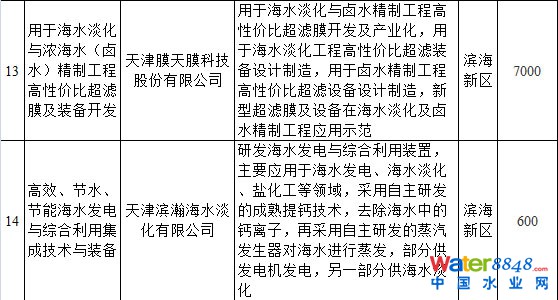

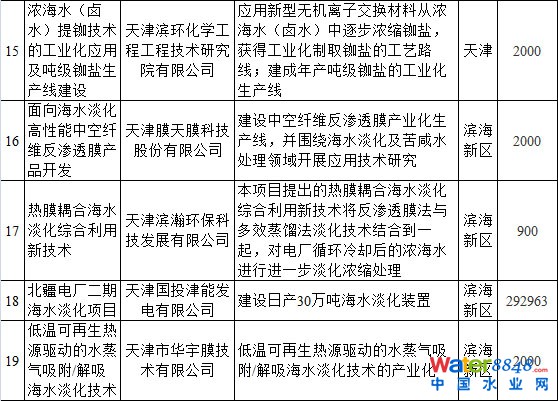

附表:天津市海水資源綜合利用循環經濟重點建設項目表

附表

天津市海水資源綜合利用循環經濟重點建設項目表