生態環境部:《農村黑臭水體治理工作指南(試行)》

時間:2019-11-27

來源:生態環境部

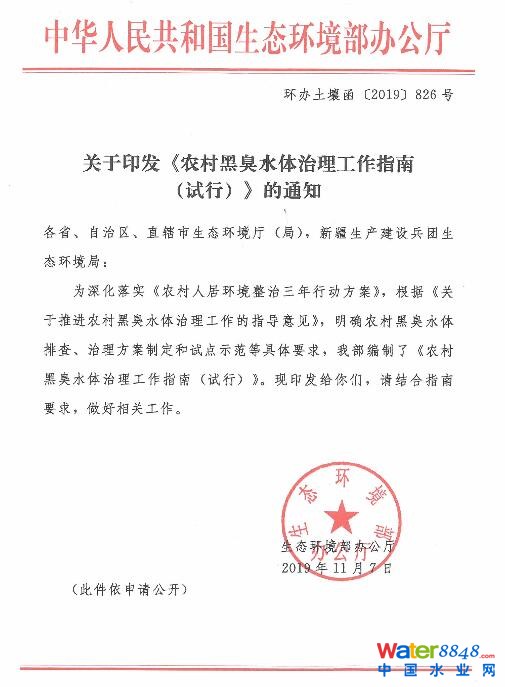

日前,生態環境部辦公廳發布《關于印發<農村黑臭水體治理工作指南(試行)>的通知》(環辦土壤函〔2019〕826號)。詳情如下:

第一章 總 則

1.1 編制目的

為貫徹落實《農村人居環境整治三年行動方案》《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》,指導各地組織開展農村黑臭水體治理工作,解決農村突出水環境問題,進一步增強廣大農民的獲得感和幸福感,編制《農村黑臭水體治理工作指南(試行)》(以下簡稱《指南》)。

1.2 適用范圍

適用于農村黑臭水體排查治理和效果評估等工作。

1.3 編制依據

《農村人居環境整治三年行動方案》

《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》(環土壤〔2018〕143號)

《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》(環辦土壤〔2019〕48號)

《關于推進農村生活污水治理的指導意見》(中農發〔2019〕14號)

《關于全面推進農村垃圾治理的指導意見》(建村〔2015〕170號)

《農村人居環境整治村莊清潔行動方案》(農社發〔2018〕1號)

《畜禽糞污資源化利用行動方案(2017-2020)》(農牧發〔2017〕11號)

《畜禽糞便無害化處理技術規范》(GB/T 36195-2018)

《農村生活污水處理工程技術標準》(GB/T 51347-2019)

《農村生活污水處理設施水污染物排放控制規范編制工作指南試行)》(環辦土壤函〔2019〕403號)

《城市黑臭水體整治工作指南》(建城〔2015〕130號)

1.4 工作流程

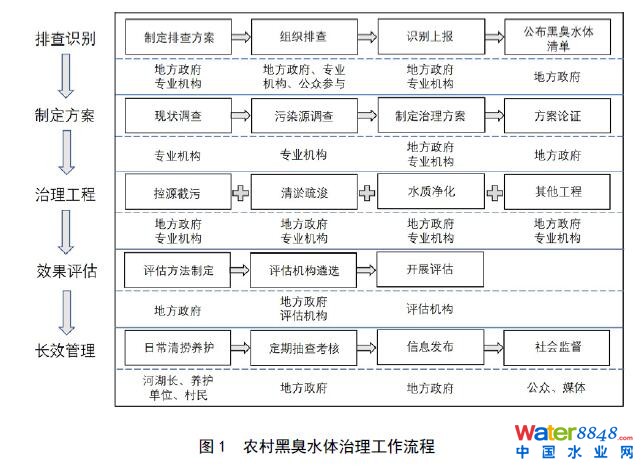

省級有關部門對行政區域內的農村黑臭水體進行排查,根據排查和公眾評議結果,確定黑臭水體清單,組織編制《農村黑臭水體治理方案》(以下簡稱《治理方案》),在方案論證的基礎上實施治理工程,并對治理效果進行評估。農村黑臭水體治理工作流程如圖 1所示。

第二章 農村黑臭水體排查

2.1 農村黑臭水體定義

農村黑臭水體是指各縣(市、區)行政村(社區等)范圍內顏色明顯異常或散發濃烈(難聞)氣味的水體。

2.2 農村黑臭水體識別

2.2.1 識別范圍

行政村內村民主要集聚區適當向外延伸,南方為200 m-500 m,北方為500 m-1000 m 區域內的水體,以及村民反映強烈的黑臭水體。對于城鄉結合部已列入城市黑臭水體清單的黑臭水體,不再列入。

2.2.2 識別標準

農村黑臭水體依據水體異味或顏色明顯異常(如發黑、發黃、發白等)感官特征進行識別。如果某水體存在異味、顏色明顯異常任意一種情況,即視為黑臭水體。

對于感官判斷有爭議的農村水體,有關部門可委托專業機構對水體周邊居住村民、商戶或隨機人群開展問卷調查,進一步判斷水體黑臭狀況,原則上每個水體的調查問卷有效數量不少于30 份,如認為有“黑”或“臭”問題的人數占被調查人數60%以上,則應認定該水體為“黑臭水體”。

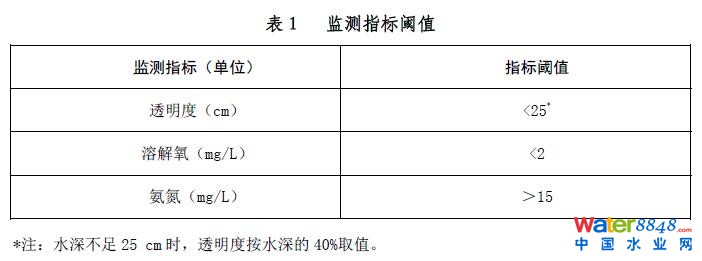

當開展公眾評議有困難時(例如,難以獲得不少于30 份的有效問卷),通過水質監測判定是否黑臭。水質監測指標包括透明度、溶解氧、氨氮3 項指標,指標閾值見表1。3 項指標中任意1 項不達標即為黑臭水體。對西北地區、長江中下游地區等區域含泥沙量較大的水體,當只有透明度指標不達標時,不判定為黑臭水體。

監測分析方法參見《水和廢水監測分析方法(第四版)(增補版)》,透明度推薦采用黑白盤法或鉛字法;溶解氧推薦采用電化學探頭法,便攜式溶解氧測定儀技術要求、性能指標等滿足國家環境保護標準(HJ925-2017);氨氮推薦納氏試劑光度法或水楊酸-次氯酸鹽光度法。

通過水質監測判斷時,原則上可沿水體每200 m-600 m 間距設置監測點,但每個水體的監測點不少于3 個。取樣點一般設置于水面下0.5 m 處,水深不足0.5 m 時,應設置在水深的1/2 處。

2.3 排查任務

2.3.1 確定水體基本信息

包括:黑臭水體名稱、水體類型、水域面積(注明長、寬)、地理位置(含起止點名稱及坐標)、所屬區域(行政村或自然村名稱)及其面積、人口數量等。

2.3.2 識別主要污染問題

分析導致水體黑臭的主要原因,包括農村生活、畜禽養殖、水產養殖、種植業面源、企業排污、生活垃圾和生產廢棄物污染、底泥淤積及其他污染問題等。

2.3.3 編制清單

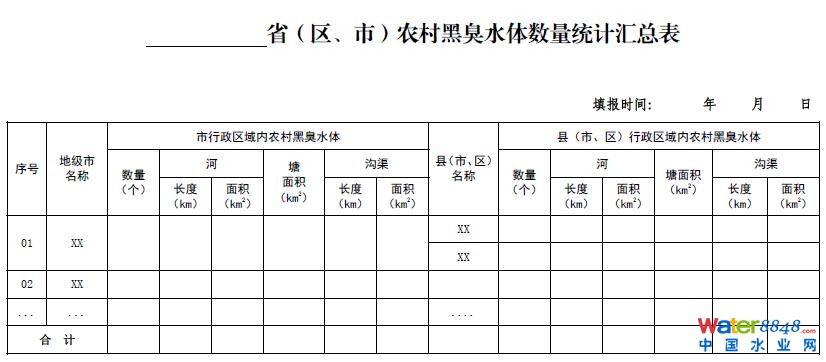

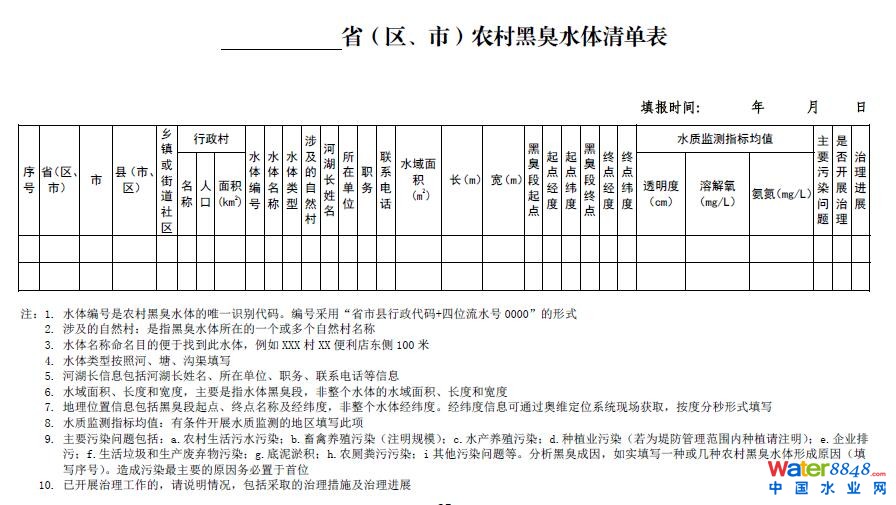

在摸清底數的基礎上,各省(區、市)組織完成農村黑臭水體清單編制工作,并向社會公開。按照附件1 和附件2 分別進行農村黑臭水體數量匯總統計和農村黑臭水體清單報送。

2.4 排查方式

省級有關部門以縣級行政區為基本單元,組織開展農村黑臭水體排查,可采取資料搜集、現場勘驗、座談討論、問題分析等多種方式,確定黑臭水體的排查范圍,全面查清范圍內農村黑臭水體情況。排查工作應因地制宜、實事求是,做好現場勘查記錄,分類形成清單檔案,逐級報送農村黑臭水體排查進展情況。

第三章 農村黑臭水體治理方案編制

3.1 編制思路

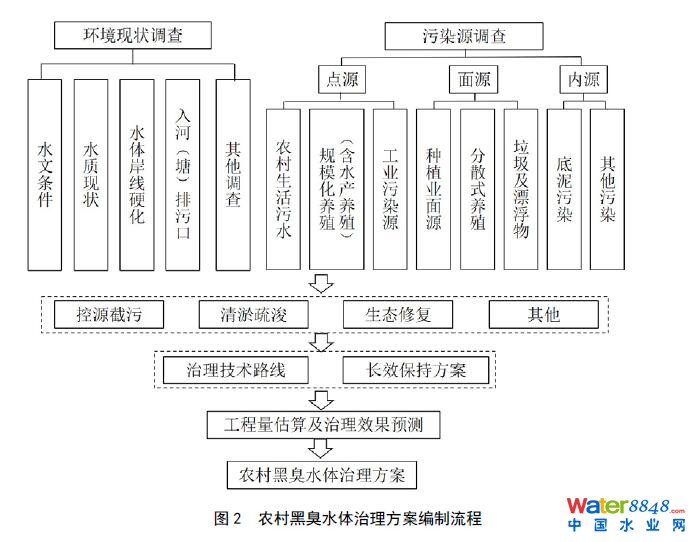

各省(區、市)以縣級行政區為單位,在實地調查和環境監測基礎上,確定污染源和污染狀況,綜合分析農村黑臭水體的污染成因,結合水體功能與去向、當地實際情況和村民訴求,篩選技術可行、經濟合理、符合農村實際的技術方法,制定黑臭水體治理的技術路線,預估所需工程措施、工程量和實施周期,預測水體治理效果,形成黑臭水體治理方案。試點示范地區編制《治理方案》,非試點示范地區參照《指南》根據實際情況酌情開展工作。農村黑臭水體治理方案編制流程見圖2。

3.2 環境現狀調查

在排查工作的基礎上,進一步調查水體現狀、水體黑臭原因,為治理技術的選擇和工程量預測提供依據。

3.2.1 水文條件

主要內容包括水體邊界范圍、水面大小、水位和水深、流速及流量,以及與周邊水系的連通關系等。

3.2.2 水質現狀

主要內容包括水體的污染類型、污染物濃度、黑臭發生時段、持續時間等。

3.2.3 水體岸線硬化狀況

主要內容包括硬化岸線和河湖床的面積、硬化厚度、硬化類型等。

3.2.4 入河(塘)排污口情況

主要內容包括排污口位置、污染物來源、污染類型、排放濃度及排放量等。

3.2.5 其他情況

其他需要調查的內容包括垃圾堆放面積、堆放量、村民投訴情況、影響村民人數等,同時可選擇性調查水體的化學需氧量(CODcr)、水溫、pH 等指標。

3.3 污染源調查

3.3.1 點源污染調查

點源是指具有固定排放點的進入農村水體的各種污染源,主要包括工業污染源、規模化養殖場(含水產養殖)以及農村生活污水污染物排放等。調查內容包括排污口情況,以及相應指標的時間、空間變化特征。

3.3.2 面源污染調查

面源是指以非點源(分散源)形式進入農村水體的各種污染源,主要包括種植業面源污染、分散式畜禽養殖廢水污染、岸邊垃圾及水體中各種漂浮物等,通常具有明顯的區域和季節性變化特征。調查內容包括土地利用類型及面積、施肥量、畜禽養殖類型及其污染治理情況、河面及岸邊垃圾堆放情況等。

3.3.3 內源污染調查

內源主要是指農村水體底泥中所含有的污染物等。調查內容包括水體底泥厚度、顏色及主要污染物特征等。

3.4 治理技術選擇

農村黑臭水體的治理應按照“控源截污、內源治理、水體凈化”的基本技術路線具體實施,其中,控源截污和內源治理是選擇其他技術類型的基礎與前提。結合黑臭水體污染源和環境條件調查結果,系統分析黑臭水體污染成因,合理確定水體治理和長效保持技術路線。相關技術措施要點見《指南》第四章。

黑臭水體治理方案應體現系統長效、利用優先,按照“山水林田湖草”生命共同體和綠色發展的理念,通過治理工程的全面實施,實現農村黑臭水體的系統性修復。另外,采取補水措施的補水水質應滿足《指南》“不黑臭”的水質指標要求。選用清淤疏浚技術,應安全處理處置底泥,防止二次污染。

3.5 治理工程及投資概算

根據選定的治理技術和環境條件調查結果,以及水體所處的地理位置及水體功能、去向等情況,兼顧鄉村綠化、道路恢復和清淤底泥的處理處置,合理確定工程量和實施周期,預測治理工程成本。

3.6 治理效果預測

結合農村水體的水質水量特征及水體自凈能力,對治理工程實施后的水體黑臭狀況進行預測。

對于黑臭已基本消除,但生態自凈能力相對較弱的農村水體,酌情開展生態修復工程建設,確保治理工程長效運行。

第四章 農村黑臭水體治理措施

4.1 選擇原則

農村黑臭水體治理技術措施的選擇應遵循“系統綜合、標本兼治、經濟適用、利用優先、綠色安全”的原則。

系統綜合。農村黑臭水體通常具有成因復雜、影響因素眾多的特點。需系統考慮不同技術措施的組合,多措并舉、多管齊下,綜合治理黑臭水體。

標本兼治。黑臭水體通常具有季節性、易復發等特點。因此,《治理方案》需系統考慮不同技術措施組合,既要滿足近期消除黑臭的目標,又要兼顧遠期水質穩定達標,做好治理后維護管理,解決導致水體黑臭的相關環境問題。

經濟適用。地域自然、經濟特征及水環境條件直接影響黑臭水體治理的難度和工程量,需要根據水體黑臭程度、污染原因和治理階段目標的不同,對擬選擇的《治理方案》進行技術經濟比選,有針對性地選擇適用的技術方法。

利用優先。立足農村生產生活實際,對造成農村黑臭水體的污染源,如生活污水、垃圾、畜禽糞污等,優先采取資源化利用措施,降低治污成本。已消除黑臭,且水質滿足農田灌溉水質要求的水體,可進行資源化利用,滿足農業用水、用肥要求。

綠色安全。審慎采取投加化學藥劑和生物制劑等治理技術,強化技術安全性評估,避免對水環境和水生態造成不利影響和二次污染。

4.2 控源截污措施要點

農村黑臭水體成因多樣,要運用農村生活污水治理、農村廁所糞污治理、畜禽糞污治理、水產養殖污染防控、種植業面源污染治理、工業廢水污染治理及垃圾清理等技術措施進行綜合治理。

4.2.1 農村生活污水治理

充分考慮城鄉發展、經濟社會狀況、生態環境功能區劃和農村人口分布等因素,因地制宜采用污染治理與資源利用相結合、工程措施與生態措施相結合、集中與分散相結合的建設模式和處理工藝。

有條件的地區推進城鎮污水處理設施和服務向城鎮近郊的農村延伸。離城鎮生活污水管網較遠、人口密集且不具備利用條件的村莊,可建設集中處理設施實現達標排放。人口較少、地形地勢復雜的村莊,以衛生廁所改造為重點開展農村生活污水治理。

4.2.2 農村廁所糞污治理

暢通廁所糞污經無害化處理后就地就近還田渠道,鼓勵探索堆肥等方式,推動廁所糞污資源化利用。將改廁與農村生活污水治理統籌推進,在方案編制、技術模式選擇、設施建設維護、排放標準制定等方面有效銜接。主要使用水沖式廁所的地區,農村改廁與污水治理要做到一體化建設;主要使用傳統旱廁和無水式廁所的地區,做好糞污無害化處理和資源化利用。

4.2.3 畜禽糞污治理

優先考慮通過種養結合、種養平衡實現畜禽糞污腐熟后作為肥料就地就近還田利用。確實不能利用的,要經過處理做到達標排放,防止污染環境。配套土地消納能力與養殖規模不匹配的地區,鼓勵建立畜禽糞污收集運輸體系和區域性處理中心。將畜禽規模養殖場納入重點污染源管理,根據污染防治需要,配套建設畜禽糞污貯存、處理、利用設施,鼓勵散養密集區實行畜禽糞污分戶收集、集中處理。

4.2.4 水產養殖污染防控

科學劃定水產養殖禁養區、限養區和養殖區,優化水產養殖生產布局,大力發展生態健康養殖模式。推進網箱糞污殘餌收集等環保設備升級改造,依法拆除非法網箱圍網養殖。實施池塘標準化改造,完善循環水和進排水處理設施,支持生態溝渠、生態塘、人工濕地等尾水處理設施升級改造,推動養殖尾水資源化利用或達標排放。

4.2.5 種植業污染治理

采取測土配方施肥、調整化肥使用結構、改進施肥方式、有機肥替代化肥等途徑,實現化肥減量。推進高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械,推行精準科學施藥和病蟲害統防統治,實現農藥減量。采用生態溝渠、植物隔離條帶、凈化塘、地表徑流集蓄池等設施減緩農田氮磷流失,減少農田退水對水體環境的直接污染。推進秸稈全過程資源化利用,優先就地還田。

4.2.6 工業廢水污染治理

加強城鄉統籌污染治理。淘汰污染嚴重和落后的生產項目、工藝、設備,防止“高耗水、高污染”項目在農村地區死灰復燃。引導企業適當集中入園區,完善工業園區污水集中處理設施。加大農村工業企業污染排放監管和治理力度,防止農村黑臭水體治理范圍內的工業企業廢水直排。

4.2.7 垃圾清理

完善農村垃圾收集轉運體系,防止因垃圾亂堆亂放導致周邊及下游水體受到污染。農村黑臭水體周邊垃圾清理包括沿岸垃圾清理和水面漂浮物的清理。在徹底清理沿岸垃圾的基礎上,對水面漂浮垃圾建立定期清撈的維護機制。

4.3 清淤疏浚措施要點

對于黑臭嚴重的水體,為快速降低黑臭水體的內源污染負荷,避免其他治理措施實施后,底泥污染物向水體釋放,可采取機械清淤和水力清淤等方式,工程中需考慮水體原有黑臭水的存儲和凈化措施,杜絕采用三面光河道水體硬化方式開展黑臭水體治理。清淤前,需做好底泥污染調查,明確疏浚范圍和深度;根據當地氣候和降雨特征,合理選擇底泥清淤季節;清淤工作應盡量減少對水生生物生長的影響;清淤后回水水質應滿足“不黑臭”的指標要求。底泥運輸和處理處置難度較大,存在二次污染風險,需要按規定安全處理處置。

4.4 生態修復措施要點

4.4.1 水體凈化

對擬搬遷撤并空心村和過于分散、條件惡劣、生態脆弱的村莊,鼓勵通過生態凈化消除農村黑臭水體。推進退耕還林還草還濕、退田還湖和水源涵養林建設,維持渠道、河道、池塘等農村水體的自然岸線。種植水生植物,利用土壤-微生物-植物生態系統去除水體中的有機物、氮、磷等污染物。對于缺水地區或滯流、緩流水體,可以增加水體流動性及自凈能力,但要嚴控以恢復水動力為由的調水沖污行為,嚴控缺水地區通過水系連通引水營造大水面、大景觀行為。

4.4.2 人工增氧

對于整治后農村水體的水質保持,可采用跌水、噴泉、射流以及其他各類曝氣形式,有效提升水體的溶解氧水平;通過合理設計,在實現人工增氧的同時,提升水體流動性能,但應避免影響周邊環境、水體的行洪或其他功能。

4.4.3 水系恢復

在前期水系調查的基礎上,因地制宜實施必要的水體水系連通,打通斷頭河,拆除不必要的攔河壩,增強渠道、河道、池塘等水體流動性及自凈能力。

第五章 農村黑臭水體治理試點示范

5.1 篩選原則

政府重視。地方政府具有農村黑臭水體治理的工作推進機制,各部門密切協作、形成合力,明確牽頭責任部門和實施主體,提供組織和政策保障,做好監督考核,開展試點示范的意愿積極。

特點突出。對農村黑臭水體治理工作任務較重、水環境敏感等地區,優先考慮試點示范。

基礎較好。優先考慮農村生活污水、垃圾治理具有一定基礎的地區,可結合鄉村振興、農村環境綜合整治、美麗鄉村建設等相關工作統籌考慮。

方案可行。農村黑臭水體治理方案思路清晰,定量分析存在的問題和污染成因,提出的治理目標、措施、技術路線可行。

5.2 示范類型

結合本地區實際,充分挖掘地域特色,根據黑臭水體成因,針對農村生活污水、廁所糞污、養殖業污染、種植業污染、工業污染、內源污染等為主的污染類型,因地制宜開展農村黑臭水體治理。為提高示范創建的多樣性,積累經驗,盡可能選擇不同類型的黑臭水體進行試點示范。

2019-2020 年,根據各地農村自然條件、經濟發展水平、污染成因、前期工作基礎等方面,篩選農村黑臭水體治理試點示范縣30-50個。2021-2025 年,根據需要再作試點示范安排。

5.3 申報程序

以縣級行政區為單元,編制農村黑臭水體治理方案,向市級有關部門申請。經初審,報省級有關部門。省級有關部門組織對《治理方案》進行評審,擇優推薦,并上報生態環境部、水利部和農業農村部。

生態環境部、水利部、農業農村部會同有關部門按照競爭性選拔原則,確定試點示范名單。各地根據國家有關部門公布的示范縣名單,按照《治理方案》,組織開展示范工作。各省(區、市)參照附件3 統計農村黑臭水體治理情況。

5.4 試點示范任務

5.4.1 探索農村黑臭水體治理模式

結合農村地區自然地理、社會經濟、人文風俗等,探索符合區域實際條件、體現區域特征的農村黑臭水體治理模式、方法和工藝技術路線,以及能復制、易推廣的建設和運行管護模式。將農村黑臭水體治理和農業生產、農村生態建設相結合,避免由于盲目照搬城市黑臭水體治理或其他地區治理技術模式而導致的“水土不服”。

5.4.2 創新農村黑臭水體長效管理機制

堅持地方為主、中央適當補助、社會參與、市場運作,完善農村黑臭水體治理投融資體制機制,吸引社會資本投入農村黑臭水體治理工程項目建設和運營。鼓勵金融機構與農村黑臭水體治理企業建立緊密合作關系,加大信貸支持。挖掘農村資源、資產、資金潛力,探索將閑置和低效利用的農村資源、資金優化用于農村黑臭水體治理。將農村黑臭水體治理要求納入村規民約,探索采用政府付費等方式鼓勵當地村民負責農村黑臭水體治理后的日常管護。

第六章 農村黑臭水體治理效果評估

試點示范地區按照本章開展農村黑臭水體治理效果評估,非試點地區根據實際情況酌情開展評估。

6.1 評估程序

省級有關部門遴選評估機構。評估機構需對治理工程實施前后的情況做摸底調查,跟蹤工程實施進展情況,評估工程實施效果。

6.2 監測要求

對已完成治理的黑臭水體,根據工作需要,對透明度、溶解氧、氨氮3 項指標進行水質監測,省級有關部門要組織開展黑臭水體水質監測,每年第三季度至少監測1 次,并于監測次月底前報告監測數據。

6.3 評估內容

主要包括農村黑臭水體治理效果、探索治理模式和長效管理機制等三部分,包括以下指標:

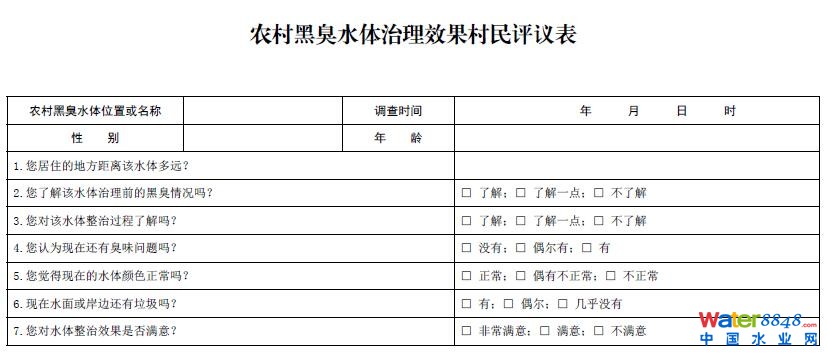

(1)村民滿意度>80%(原則上不低于30 份)(治理效果村民評議表格式可參考附件4);

(2)水體無異味,顏色無異常(如發黑、發黃、發白等由于污水排入造成的水體顏色變化);

(3)河(塘、溝渠)無污水直排;

(4)河(塘、溝渠)底無明顯黑臭淤泥,岸邊無垃圾;

(5)水質優于表1 中黑臭水體監測指標限值;

(6)建立河(塘、溝渠)及沿岸定期清理及保潔機制,落實保潔人員和工作經費;

(7)建立“可復制、可推廣”的農村黑臭水體治理模式與機制;

(8)將農村黑臭水體治理納入村規民約,吸引當地村民充分參與;

(9)遇重大自然災害(如滑坡、泥石流、地震等)或重大工程建設、調度等,對農村黑臭水體治理產生重大影響以及其他重大特殊情形,可延期評估。

第七章 組織實施

7.1 職責分工

生態環境部會同水利部、農業農村部等部門負責全國農村黑臭水體治理的指導和監督,加強農村黑臭水體治理信息共享、定期會商、評估指導,不定期開展監督檢查和抽查工作,建立全國農村地區黑臭水體監管平臺(以下簡稱監管平臺),定期公布全國農村黑臭水體治理工作進展情況和抽查核查結果,接受社會監督。省級有關部門統籌推進本地區農村黑臭水體治理工作,提供組織和政策保障,做好監督考核。市級有關部門要做好上下銜接、域內協調和督促檢查等工作。縣級有關部門要落實農村黑臭水體治理主體責任,做好項目落地、資金使用、推進實施等工作,建立共同推進工作機制。按規定通過監管平臺逐級上報,并定期公布行政區域內農村黑臭水體清單和治理工作進展,接受公眾監督。

7.2 政策保障

在黑臭水體的治理、維護、保持和長效管理過程中,明確水體水質管理責任人,落實相關管理措施。試點示范地區制定科學的農村黑臭水體有關指標監測與評估方案,將農村水體水質監測納入地方有關主管部門的監督性監測范圍,或委托有相關資質的第三方監測機構進行監測與評價。